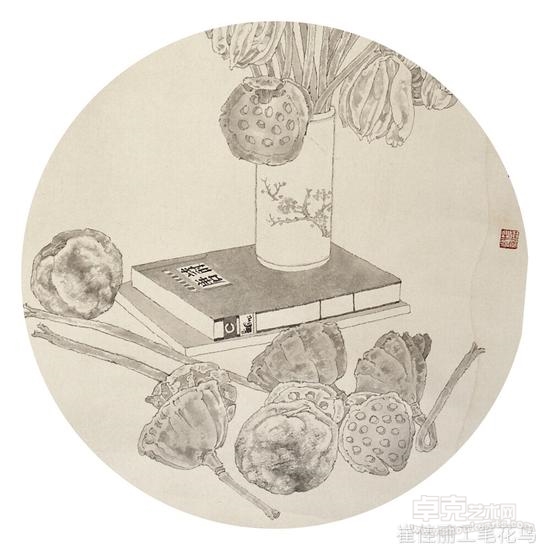

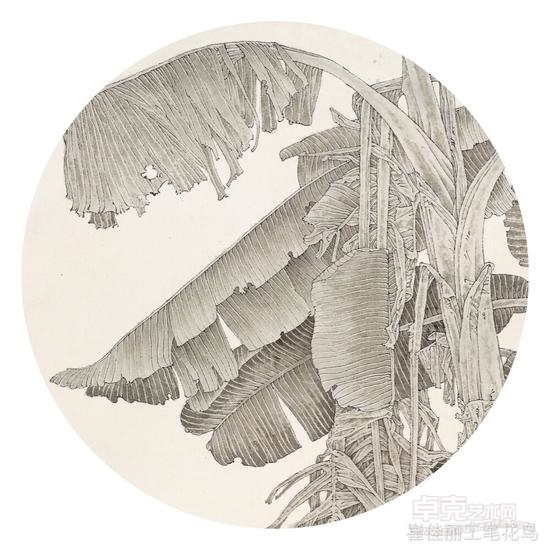

對于佳麗而言,工筆畫與其說是為自然之物態存形留像,不如說是給自己無影無蹤的詩意心靈以視覺形象。這是我觀覽佳麗工筆作品的直覺感受。

工筆畫創作面臨兩個傳統,一個轉型:傳統方面,一個是自宋以來的工筆畫傳統,另一個是民國以來以西方寫實主義技法改造工筆畫的傳統;所謂一個轉型,是發生于自新中國成立以來工筆畫為意識形態需要轉而為工筆畫自身發展及工筆畫家自身需要的轉型。

了解工筆畫創作要面對的兩個傳統及一個轉型非常重要,這將能夠站在歷史的高度看待佳麗當下的創作。

佳麗的工筆畫新作,對上述問題作出了清晰而明確的回應,這可以從她的立意、題材、主題、形式語言等方面透徹了解。

正如本文開篇所言,佳麗工筆畫的立意,仿佛不是從寫生來,而是從寫心來,是為了自己的這一顆雅逸詩心,而托形于花鳥,寄情于草木。正如我國畫史上第一篇關于花鳥畫的專門著述,成于北宋宣和年間的《宣和畫譜花鳥敘論》中所言:“繪事之妙,多寓興于此,與詩人相表里焉。”具體為用筆工穩精細、設色雍容典雅、造型神態安閑。這形成了工筆花鳥畫延續至今被認為是最正統的傳統,即建立在北宋徽宗趙佶的藝術特色為標準設立的花鳥畫品評標準之上。徽宗出身特殊,貴為天子,尤其為大宋第八代皇帝,因此,家族世襲的文化傳承與熏陶、與生俱來的貴族氣及天性極高的文化修養和審美品味,使得徽宗風格的工筆花鳥畫不但成為宋代最高的審美標準,也為后世累代畫家所追摹。佳麗的花鳥畫創作,即是從這一脈傳統中而來。這似乎透露出佳麗面對傳統的抉擇及審美意趣的偏好。

從題材上看佳麗的工筆花鳥,相對而言,花鳥畫的客體是動植物,是與主體既親近又屬不同類的客體,彼此具有相對的獨立性,尤其對主體的主觀投射沒有強制性。主體既可以超然物外,只以花鳥之形貌寓自我之精神;又可以物我兩相合,為花鳥傳形寫神,醉美于自然之造化。佳麗即是在這樣的主客體關照下獨鐘情于工筆花鳥畫。

從形式語言上,佳麗的作品獨樹一幟,呈現天才早慧的鮮明特質,主要表現在造型結體、用筆、設色、經營位置上。

佳麗在經營位置上,尤其具有當代構成感,她眾多作品背景不著一筆,完全的空無。這樣的匠心一方面使作品極具當代構成感,另一方面,尤其使空白背景之上的物象略著些許清淡之色即清新挺立于畫面,溫婉之中透露出內挺之韌骨。

造型及用筆上,佳麗取法北宋以來工筆畫的“工以致精,細以表微”的結體語言。“工以致精”,強調用筆謹細精致,突出勾勒物象時線條的美感;“細以表微”,突出造型的細膩精微,分毫畢現,給人身臨其境的帶入感。這兩方面,佳麗皆天賦秉異,她的線條勾勒既能夠使筆下形象保持怡然淡然、安閑自在的同時,還能夠舉重若輕、輕描淡寫出物象的細膩與精微,尤令人感嘆的,是她還能夠保持線條自身獨有的書法意韻,勾勒優雅自然,美感天成。這在她年僅26歲即獲得2009年第十一屆全國美展河南展區一等獎、同時入選第十一屆全國美展的成名作《春曉清風》即露出端倪。(文/紅梅)

設色方面,佳麗卻并未延續南北朝以來“隨類賦彩” 傳統,而是一改為“隨心賦彩”。“隨類賦彩”,強調呈現物象的固有、本來色相,工筆重彩即由此而出,即使發展到后來的淺絳工筆,也是依物象的本來色相為據著色,因此而有“雍容典雅”、“雍容華貴”之說,概工筆最早皆繪奇花異草、奇珍異獸,華翎艷羽而來。佳麗之改“隨類賦彩”為“隨心賦彩”,乃是她這一顆“雅逸詩心”使然,因此,她只取淺淡的水墨一色作畫,卻能夠細分淡墨呈五彩之關系,超拔于現實之物象,謹致之中見雅逸詩心。

如此看來,佳麗在設色上的“隨心賦彩”,是將文人水墨畫的精髓注入工筆淺絳一系。此是在傳統文脈下將工筆與寫意融合的有益探索。

而在當代文化映照之下,佳麗的淺淡水墨一色賦彩,則是對處于圖像時代視覺觀看的一個有力反撥。圖像時代高清、高色、高視覺刺激的圖像,正以排山倒海之勢,時時刻刻沖擊洗刷風暴著人們的觀看,這種高強度高刺激的觀看不是使我們的視覺反應更靈敏了,而是使我們的視覺反應更貪婪了,我們變得越來越需求刺激和新奇,越來越要求機器圖像高清、逼真、高強度、高亮度,我們似乎在和機器同謀,挑戰著我們自身對于圖像的接受強度的極限。而佳麗,用她淡淡的水墨,怡然的花鳥蟲魚,優雅而自信地反圖像了,她帶給我們眼睛和心靈以溫和而恬靜的視覺體驗。在這樣的視覺經驗之下,我們的觀看不是她的柔弱,而是她的從容、溫暖和淡定,甚至是淡淡的疏離感,她疏離于這個冷冰冰的機器構成的圖像世界,帶我們重新回歸文化自身的溫暖的人性的光輝,那種只有藝術家才能散發出來的人的心性、手性的溫暖感。

如果說,佳麗在造型結體方面對北宋傳統的承傳表露出她對自己本民族文化的自信,那么,佳麗的水墨一色賦彩的反圖像時代高刺激觀看的選擇則是她對于藝術家心性、手性的高度自信。對于民族文化的自信及對于創作主體的自信,又是以雅逸的詩心,在“工以致精,細以表微”的勾勒點畫及“隨心賦彩”的謹致中,自然而淡然地流露出來。

紅 梅

中央美術學院(微博)副教授、碩導、博士

中央美院美術館理論出版部主任

中國美術批評家年會學委會學術委員

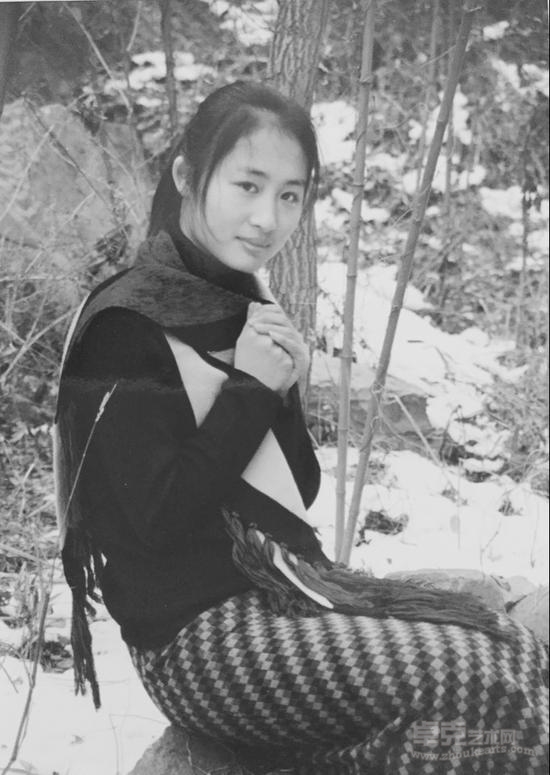

崔佳麗,1983年生于河南省輝縣市,中國美術家協會會員。

2015年進修于中央美術學院蘇百鈞工作室工筆花鳥高研班。

參展作品:

2005年:《秋韻》入選“長江頌”全國中國畫提名展。

2005年:《暮色淡淡秋飄來》獲“黎昌”第三屆青年中國畫年展二等獎。

2006年:《覓秋》獲“全國第六屆工筆畫大展”優秀作品。

2007年:《南國秋色》入選“第三屆全國中國畫展”。

2007年:《晨霧淡淡秋飄來》獲“第四屆西部大地情中國畫·油畫展優秀作品。

2008年:《秋韻》獲“河南省第十二屆新人新作展”優秀作品。

2008年:《晨霧淡淡秋飄來》入選“全國首屆中國畫線描藝術展”。

2008年:《如妝秋色滿蕉林》獲“河南省第三屆青年美術作品展”二等獎。

2008年:《記得版納秋雨后》入選“迎奧運”全國第七屆工筆畫大展。

2009年: 《春曉清風》獲“河南省第十一屆美展”一等獎。

2009年: 《春曉清風》入選“十一屆全國美展”。

2011年:《記得版納秋雨后》等作品參加“中原行”河南省美術書法精品展。

2017年:《春池初曉》獲“河南省第七屆優秀青年美術作品展”優秀作品。

2017年:《春池初曉》參加“中原畫風”河南省優秀美術作品三省巡展”。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號