王雪濤的藝術

第一是意趣生動,機趣天然。王先生所捕捉的花鳥草蟲的生意和他精微的心靈感受是融為一體的,這是他藝術中突出的特點。他不是靠選材象征意義,也不是符號化的元素,而是依靠從生活中所挖掘的情趣,提煉出區別于西方素描的自我程式。此外,他還注重表現對象瞬間的動態,同時又把自身的感受融入其中。它不是靜態的景和相對穩定的審美感情的統一,而是大自然之間千變萬化,轉瞬即逝的機趣與畫家自身精微感受的統一。20世紀從事小寫意花鳥畫創作的人并不是完全都做到了這一點,所以說這是王雪濤的成就。

第二是平民氣質。王先生20世紀40年代的創作比較雅致,50年代則更為熱烈一些,這些都很出色。現在的畫家經常強調自己描繪花鳥、山水是在和大自然對話,但我認為他們更多的還是強調了自我的感受。王先生的畫,尤其是五六十年代以來的作品,注重的是與觀者的對話,心中有受眾,這是他的特點。他所畫的對象不是貴族,也非遠離時代的隱者,更不是革命年代的英雄人物,而是普通的平民百姓,他畫中濃郁的生活氣息是和平民百姓的生活趣味結合在一起的。此外,王雪濤的畫也是非常雅致的,他繼承了文人畫傳統高度提煉筆墨技巧,即我們所說的“筆精墨妙”。雪濤先生從王夢白那里繼承了默記的本領,用眼睛觀看,用腦子記錄,因此關于對象的視覺記憶并不僅僅是形態與輪廓,而是把握住了神態。先生的形神兼備不是素描般的逼真,而是有適度的夸張。先生吸收了西方技法,并非以墨為主,也非紅花墨葉,更不是傳統的固有色,而是色墨結合,以色助墨,以墨顯色的。他尤其善于在水墨淡色的畫面中,發揮一些不透明的、具有覆蓋性的色彩,如白粉和石綠。他將白粉和洋紅搭配使用,卻并不顯得臟,吸收了西洋畫的色彩規律,包括冷暖的調子,色彩的協調、對比,同時還注重中國畫的韻律,因此畫面是有新意的。杜牧曾說,“凡文以意為主,以氣為輔”,繪畫也是如此。寫意畫講究氣脈,氣脈的開合、扭轉都會關系到整幅作品的成敗。王雪濤先生的藝術包容廣,但不保守,接受新事物,同時又不放棄傳統的根脈。開始受西畫影響,之后轉入國畫創作,再到后來的專攻花鳥,從王夢白那里繼承了小寫意的傳統,注重觀察的提煉和筆端的機趣,以及將墨趣的本領和寫生相結合,可以上溯到勾花點葉派、陳白陽、華新羅等人。后來拜齊白石為師后,又繼承了白石先生的創新意識和平民氣質。在繼承傳統的方面,王先生突破了文人畫的藩籬。他還吸納了院體畫的技巧,靈動且莊重,氣宇軒昂,能夠打通古今的脈絡,古為今用,所以畫面中的生活氣息很濃厚。此外,他還能交融中西,洋為中用,吸收了西洋畫的色彩規律。王雪濤先生開創了有時代氣息、民族風格和藝術個性的小寫意花鳥的嶄新面貌,成為上世紀最有個性的花鳥畫大家之一。

王雪濤先生的人品——薛永年先生語

大家都知道抗戰時期王先生拒絕了日偽政府的聘用,以及他出資出力為王夢白先生辦理后事,這次想就另外兩件事談談我的感受。一是20世紀70年代的時候,我去王先生家請教如何辨識孫隆的繪畫技巧和風格。孫隆是明代畫沒骨花鳥的,存世的作品很少,當時我所在的吉林博物館得到一件。王先生對孫隆十分了解,講得也很透徹。當時在座的有一位孫菊生先生,是他的師兄。雪濤先生先向我介紹孫先生,并推薦孫先生為我講解孫隆的畫藝。這體現出王先生很講究傳統的老理兒,雖然孫先生不比王先生出名,但在晚輩面前,他還是將這樣一個表現的機會讓給了師兄。另外一件事是在王先生晚年的時候,我和王瀧計劃寫一篇文章介紹雪濤先生,并特地拜訪了他,不久,他便因病去世了。之后,王瀧拿給我一幅畫,說這是他父親臨終前畫的,本想親手送給我,不料卻已辭世。當時我感動得哭了起來。通過這兩件事,可以看出老先生待人待事是何等的真誠。

王雪濤(左一)向畢加索(右三)介紹齊白石作品

揮毫驚畢加索

“寫生邁華新羅不朽丹青傳百世,揮毫驚畢加索誰知榮萃名殊途”。這是著名書畫大師啟功先生為悼念王雪濤先生寫的挽聯。一九五六年王雪濤先生,隨中國文化代表團訪問歐洲時。曾與西方藝術大師畢加索先生當面交流、切磋技藝即席揮毫只用了七分鐘就畫了一幅《松鷹圖》,當時在場的畢加索非常震驚,對王先生的一揮而就,贊嘆不已,評價很高并當場畫了一幅畫,送給王雪濤一人,可惜這一中西藝苑美談鮮為人知。

王雪濤 春長好

紙本立軸

備注:海外回流。經徐健先生鑒定為真跡。

82 × 47cm 約3.5 平尺

王雪濤 鵲戲凌霄

紙本立軸

備注:海外回流。

67 × 46cm 約2.9 平尺

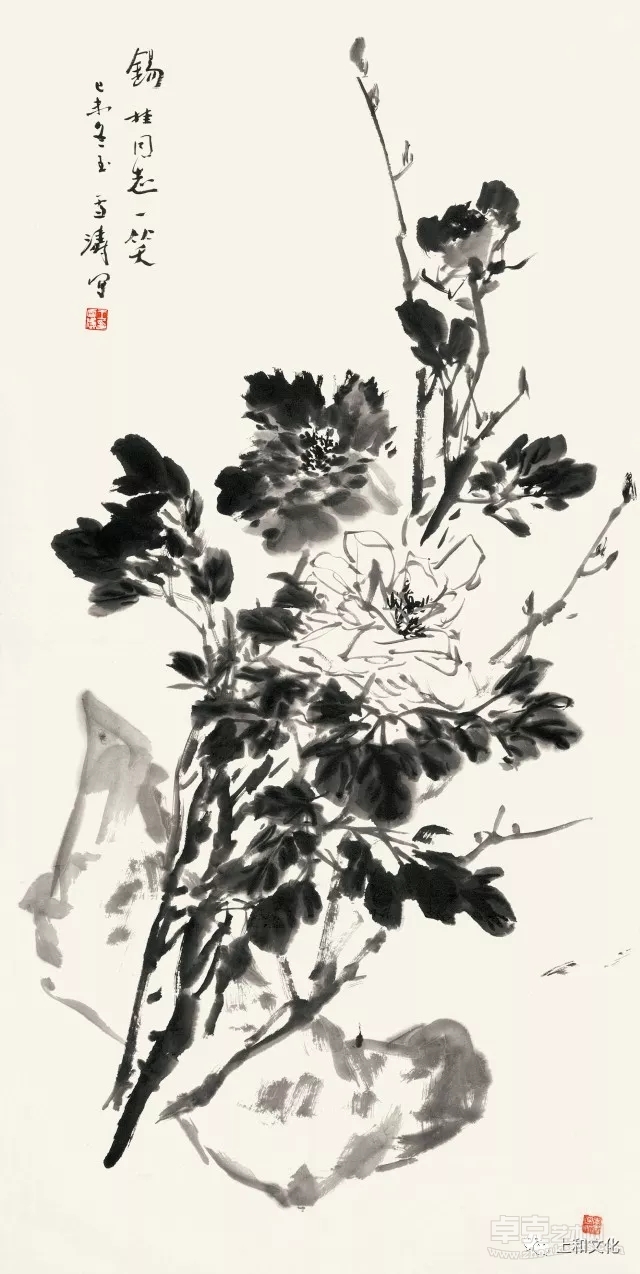

王雪濤 墨牡丹

紙本鏡片 1979 年作

備注:汪錫桂先生舊藏,家屬提供。經徐健先生鑒定為真跡。

140 × 70cm 約9.0 平尺

王雪濤 紅梅八哥

紙本立軸

出版: 《中國書畫》2 0 1 2 年0 5 期。

備注:經徐健先生鑒定為真跡。

82 × 35cm 約2.6 平尺

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號