竹齋,鄭誦先題,徐柏榮刻

竹齋張綽先生是報界的老前輩,他生于1927年,1949年畢業(yè)于廣東省立法商學院,因熱愛文藝,勤于寫作,先后擔任過《南方日報》政治學術文化部副主編,《光明日報》文藝部負責人等職務。他是資深的文藝批評家,有多部文藝理論專著。除了撰述,張綽先生能書會畫,他的筆名師竹山房,和他的齋號竹齋一樣,都寄寓了他在書畫藝術上的追求。特別是因為工作性質(zhì),他結交了不少當時國內(nèi)一流的藝術家,通過他的采訪、評論,將這些藝術家的近況、特點和成就介紹出去。

1961年,正是《光明日報》駐廣東站負責人的張綽,寫了介紹黎雄才的專文,“一份全國性的報紙,在第一版把一個地方性畫家推向全國”。此外,他與北京書畫名家如鄭誦先、王雪濤、李苦禪,嶺南學者書畫家如容庚、王季思、商承祚、麥華三、黎雄才、關山月、陳金章等,都有很深的交往。

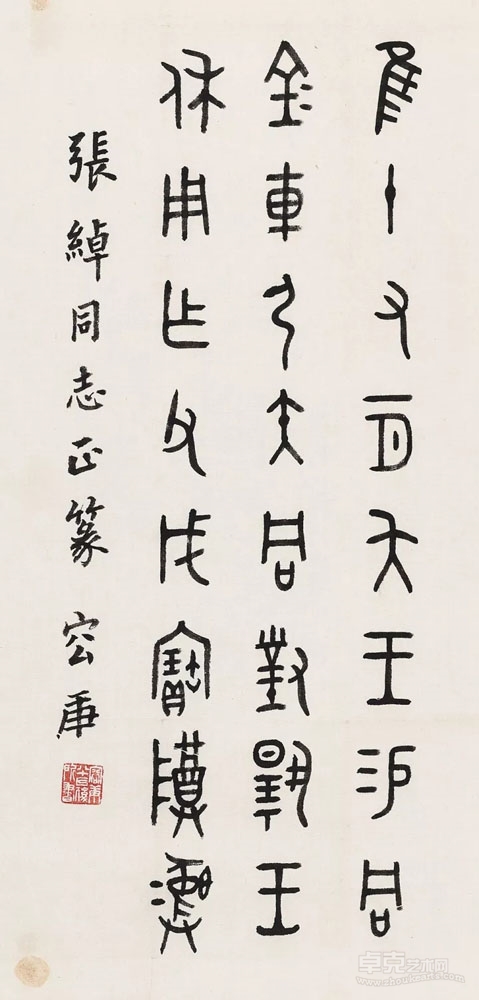

容庚(1894-1983)篆書

鏡片 水墨紙本

題識:張綽同志正篆,容庚。

鈐印:容庚八十以后新書

67×33 cm. 26 3/8×13 in. 約2.0平尺

容庚,字希白,號頌齋,廣東東莞人。古文字學家,金文專家,中山大學教授。

附容庚手書釋文一紙

張綽訪談

黃大德:據(jù)我所知,你是第一個把黎雄才推向全國的人。

張綽:這點不假。1961年8月,我在《光明日報》社工作,是駐廣東記者站的負責人。寫了篇介紹黎雄才的文章在《光明日報》發(fā)表,叫《黎雄才談畫學》,并配上他的《松風水月》的畫,刊登在第一版上,整整用了半個版面。一份全國性的報紙,在第一版把一個地方性畫家推向全國。這在當時是沒有這樣的先例的,因此引起美術界的廣泛重視。

黃大德:你和關山月的往來多嗎?

張綽:回廣東后,我也偶然出席一些展覽,和許多畫家都認識。但黎老為人比較隨和,我和他的交往比較多,關山月也有來往,但相對少些。九十年代初,我參觀關偉的畫展時見到關山月,他說要送一張畫給我,我說你的梅花我有了,你能否畫一張有廣州特色的給我呢?于是他就畫了那張紅棉給我。

黃大德:北京的書畫家呢?

張綽:我和不少書畫家都認識,但因為在一個全國性報刊文藝部工作的緣故,我們關注的主要是當時知名度較大、影響較大的書畫家。

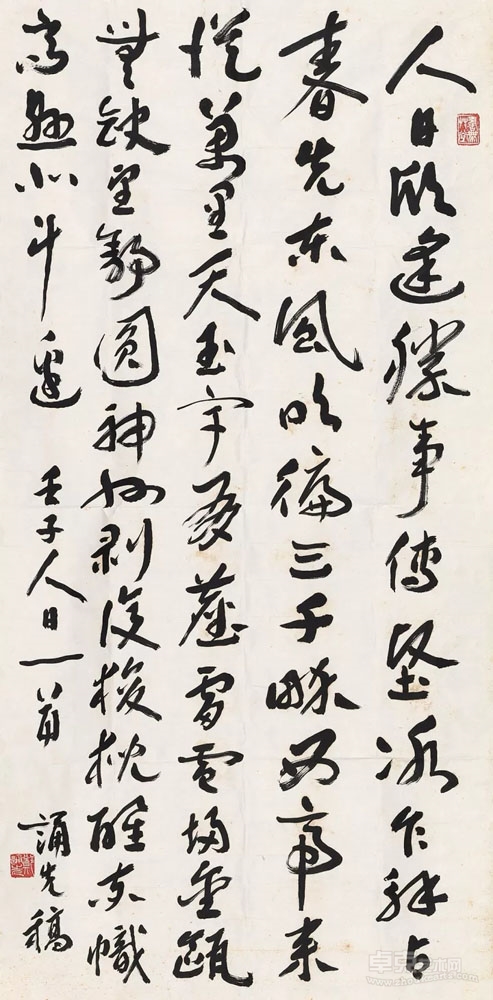

鄭誦先(1892-1976 ),原名世芬,字誦先,號研齋,別號勉堪,齋號書帶草堂,晚年以字行。四川富順人。詩人,書法家。他是晚清民國間大收藏家王秉恩的外甥。

黃大德:例如呢?

張綽:在書法家中,我和鄭誦先、魏長青、徐柏濤這一輩的書法家接觸最多。大約在1961年,《光明日報》用整版做了一個中國十大書法家的專輯,由郭沫若題簽,排名第一第二都是書法家協(xié)會的正副會長,第三就是張學良的幕僚鄭誦先。那時啟功還排不上隊哩。鄭誦先不僅擅長詩詞和駢體、散文體,而且在書法上下過很深的功夫,尤其在章草上獨樹一幟。啟功很贊賞他的書法,1981年4月人民美術出版社出版《鄭誦先書法選》時,親自撰寫了前言,極表推崇。

鄭誦先(1892-1976)行書

鏡片 水墨紙本

題識:人日欣逢勝事傳,堅冰乍解占春先。東風吹偏三千界,西帝來從萬里天。玉宇有塵雷電掃,金甌無缺望舒圓。神州剝復狻猊醒,赤幟齊懸北斗邊。壬子人日一首,誦先稿。

鈐印:鄭誦先、書帶草堂

134×66 cm. 52 3/4×26 in. 約8.0平尺

我和鄭誦先來往較多,就是在文革期間,我也去看他,幾乎每次去,他都會給我寫幅字,幅幅寫得很好,特別是專門為我寫的對聯(lián),不僅字好,聯(lián)文中把我的名字也嵌上去了。我曾問他,為什么現(xiàn)在的書法一代不如一代?他說:皇帝重視,書法就一定能發(fā)展。唐太宗很喜歡書法,特別喜歡王羲之的書法,當時他叫唐代七八個有名的書法家來臨摹蘭亭序,即現(xiàn)在流傳下來的各家蘭亭序摹本,但王羲之的蘭亭序原件,唐太宗卻自己收藏起來,臨死時還交代將王羲之的蘭亭序原件拿去陪葬。宋徽宗也喜歡書法,他的瘦金體還自成一家,學他這一字體的人不少。

鄭誦先(1892-1976)李義山詩卷(商承祚題引首)

手卷 水墨紙本

釋文:一片瓊英價動天,連城十二昔虛傳。良工巧費真為累,楮葉成來不直錢。無事經(jīng)年別遠公,帝城鐘曉憶西峰。爐煙消盡寒燈晦,童子開門雪滿松。云母屏風燭影深,長河漸落曉星沉。嫦娥應悔偷靈藥,碧海青天夜夜心。清切曹司近玉除,比來秋興復何如。崇文館里丹霜后,無限紅梨憶校書。長樂遙聽上苑鐘,彩衣稱慶桂香濃。陸機始擬夸文賦,不覺云間有士龍。九廟無塵八馬回,奉天城壘長春苔。咸陽原上英雄骨,半向君家養(yǎng)馬來。絳臺驛吏老風塵,耽酒成仙幾十春。過客不勞詢甲子,惟書亥字與時人。

引首:誦先老人書李義山詩,張綽同志屬,一九七五年三月,商承祚題。鈐印:承祚信印

題識:一、亥字天時人偶書李義山七絕數(shù)章,誦先。鈐印:鄭誦先

二、張綽同志書吾此卷因以詒之,誦先識。鈐印:研齋八十以后書

后跋:義山詩魂邁奇古,王安石極推重之,今觀誦老草書義山詩,筆法亦魂邁奇古,若篆若隸,直追漢晉木簡,展卷低回無限欽佩。張綽同志其珍藏之,番禺麥華三。鈐印:麥華三之鉥

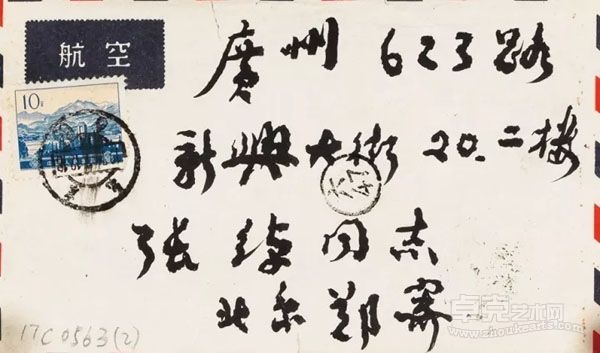

附:鄭誦先信封一枚

引首:32×67 cm. 12 1/2×26 3/8 in. 約1.9平尺;

鄭書:32.5×531 cm. 12 3/4×209 in. 約15.5平尺

我還問他為何專寫章草?他說我年青時各家書法都臨摹,后來才更多的寫章草,其實章草更難寫,它是隸書和草書的結合,字與字之間不能連筆,毎一筆都挺拔有力,有中鋒,有側鋒,還要注意結體和全篇布局,所以耐看。

黃大德:看來,書畫家送人的作品,其質(zhì)量與友情有很大的關系。

張綽:絕對是這樣。交往深的朋友,都是用心之作,絕不馬虎,更不會是應酬之作。甚至不少是以前畫好的精品,拿出來讓你挑的。特別是文革時期,他們都當了牛鬼蛇神,沒人敢沾邊,你能上門去拜訪他,看看他,他心里便感到人間還有真情在,感到溫暖,有無限的感激,便會把自己的珍藏拿出來送給你。所以那些都是精品。

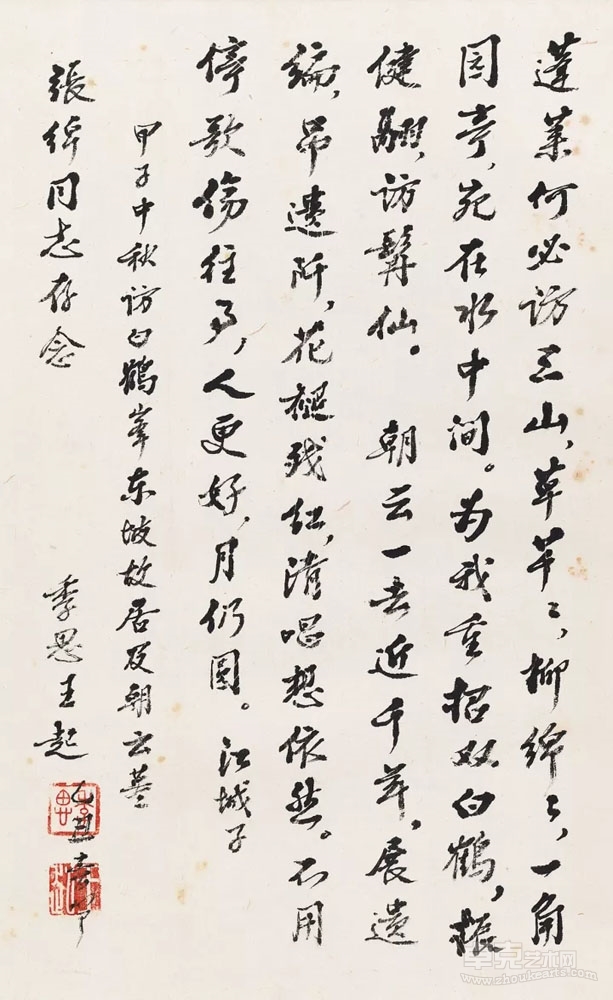

王起(1906-1996)書法

鏡片 水墨紙本

乙丑(1985)年作

釋文:蓬萊何必訪三山,草芊芊,柳綿綿,一角園亭,宛在水中間。為我重招雙白鶴,振健翮,訪髯仙。朝云一去近千年,展遺編,吊遺阡,花褪殘紅,清唱想依然。不用停歌傷往事,人更好,月仍圓。

題識:江城子。甲子中秋,訪白鶴峰東坡故居及朝云墓。張綽同志存念,季思王起,乙丑春節(jié)。

鈐印:季思、王起

28×18 cm. 11×7 1/8 in. 約0.5平尺

王起,字季思,浙江永嘉人。著名的戲曲史論家、文學史家。中山大學教授。

黃大德:你有許多王雪濤、李苦禪、許麟廬、何涵宇的精品。

張綽:在全國知名的畫家中,吳作人、王雪濤、李苦禪、許麟廬、何涵宇和我都相當熟。例如王雪濤是花鳥畫大師,我藏的這張《公雞圖》,是他把畫好的兩張相同幾乎一模一樣的,拿出來任我挑一張,然后另一張拿去印在自己的畫冊里。許麟廬的那張《雙魚圖》,也是任我挑選之后再題上字的。黃胄我不熟悉,那年剛好楊之光到北京,我讓他向黃胄求一張畫,他從畫室里挑了村姑喂雞圖出來,然后在上面寫道:“乙卯初冬,黃胄練筆。張綽同志指教,黃胄應之光同志囑畫此。”意思是我不認識張綽,是楊之光找我給他畫的,要出了什么事,問楊之光,日后張綽有什么事,你們?nèi)フ覘钪猓魂P我的事。這反映了文革中畫家的特殊心態(tài)和人與人之間微妙的關系,很有意思,也很可玩味。

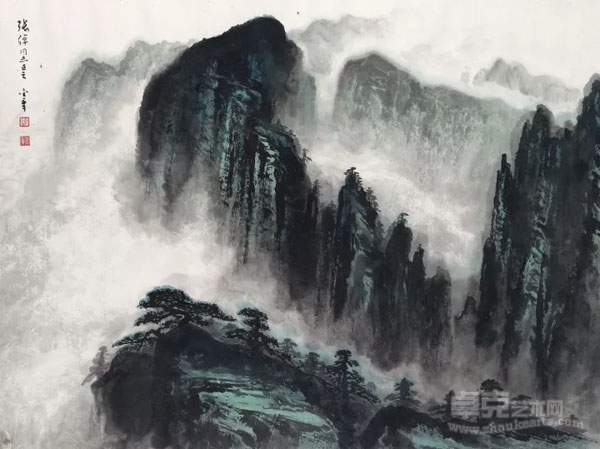

陳金章(b.1929)山水

鏡片 設色紙本

題識:張綽同志正之,金章。

鈐印:陳、金章

60×79 cm. 23 5/8×31 1/8 in. 約4.3平尺

作者簡介:陳金章,廣東化州人,畫家,曾隨高劍父、黎雄才、關山月等學畫。歷任廣州美術學院教授、碩士生導師、嶺南畫派紀念館館長、廣東省美術家協(xié)會理事等。

至于一些畫家,本來我們當時認為值得關注的,但現(xiàn)在并不為人們所熟悉。好像徐北汀,他原是北京畫院的畫家,擅長山水,有北派山水的雄風氣概,風格又獨具個性,臨摹古畫,幾可亂真;又如萬兆元,他是著名歌唱家郭蘭英的丈夫,兩口子都跟隨李苦禪學過畫,也學習過齊白石的技法,頗得其神韻。可惜的是他們的藝術被“大師滿天飛”的時代給淹沒了。

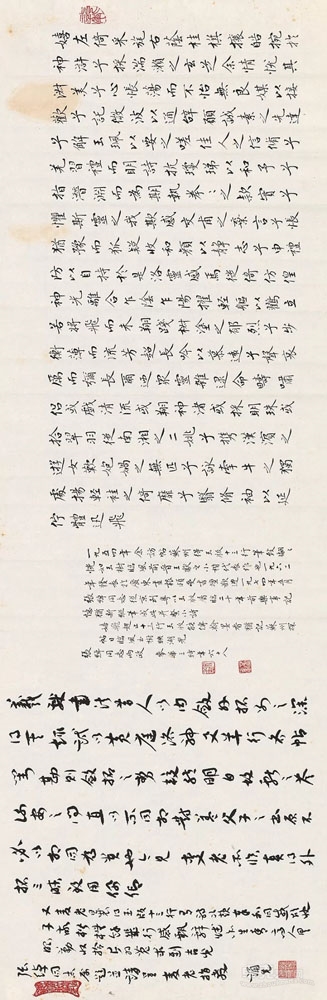

麥華三(1907-1986)臨洛神賦

鏡片 水墨紙本

題識:一、嬉。左倚采旄,右蔭桂旗。壤皓腕于神滸兮,采湍瀨之玄芝。余情悅其淑美兮,心振蕩而不怡。無良媒以接歡兮,托微波而通辭。愿誠素之先達兮,解玉佩以要之。嗟佳人之信修,羌習禮而明詩。抗瓊珶以和予兮,指潛淵而為期。執(zhí)眷眷之款實兮,懼斯靈之我欺。感交甫之棄言兮,悵猶豫而狐疑。收和顏而靜志兮,申禮防以自持。于是洛靈感焉,徙倚彷徨,神光離合,乍陰乍陽。竦輕軀以鶴立,若將飛而未翔。踐椒涂之郁烈,步蘅薄而流芳。超長吟以永慕兮,聲哀厲而彌長。爾乃眾靈雜遢,命儔嘯侶,或戲清流,或翔神渚,或采明珠,或拾翠羽。從南湘之二妃,攜漢濱之游女。嘆匏瓜之無匹兮,詠牽牛之獨處。揚輕袿之猗靡兮,翳修袖以延佇。體迅飛。一九五四年,余訪帖蘇州,得玉版十三行,筆致翩翩,恍如玉樹臨風,前晉王獻之小楷代表作。一九七四年五月,張綽同志從京到粵,以玉版屬臨,二十年前樂事記憶猶新。縱筆成此并繫小詩。嬉飛起止十三行,玉版能傳翰墨香。猶記蘇州探帖日,臨風玉樹映湖光。張綽同志兩政,麥華三時年六十八。鈐印:麥氏之鉥、華三心畫、上下二千年

二、羲獻書法昔人以內(nèi)斂、外拓別之,深得其趣。試以黃庭洛神?草行各帖對勘,則斂拓之勢較能明白。故獻之答謝安之問直以不同相對,蓋父子之書原不必以相同為貴也。今見麥老所臨,真得外拓三昧致用佩仰。又麥老曩得玉版十三行有詩次韻奉和,同感欣快。子敬楷撫馀幾行,感甄辭賦亦生香。高人具眼勤收拾,今羽蒐求到吉光。張綽同志屬題并請麥老指教,誦先。

鈐印:誦先私印

藏印:嶺南師竹山房收藏金石書畫之印

33×101.5 cm. 13×40 in. 約3.0平尺

麥華三,廣東番禺人。著名書法家,書法教育家。曾任廣州美術學院副教授,廣東省文史研究館館員。

黃大德:歷史經(jīng)常就是這樣無奈。作為一個記者、評論家、理論家,你認為,六、七十年代的畫壇和今天相比,有什么不同呢?

張綽:那個年代的畫家,普遍來說無論從文化層次和技術層次來說,都比較扎實,功力也非常深厚,他們畫畫,絕大部分不是用以謀生的,因此創(chuàng)作起來心態(tài)十分平靜,比較認真。但今天當文化藝術快速走向市場,成為產(chǎn)業(yè)、成為商品之后,畫家普遍出現(xiàn)了浮躁的心態(tài),迎合市場,藝術的品味降低了,也難以出足可傳世的藝術精品了。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號