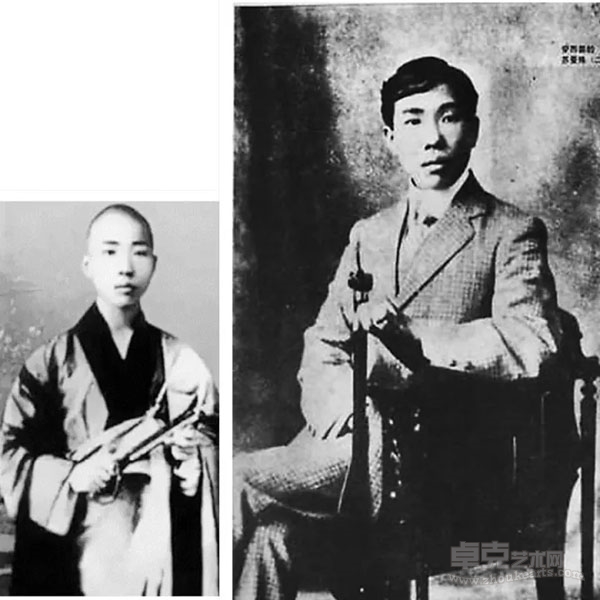

蘇曼殊 雪蝶倩影(1914年)

上圖,《雪蝶倩影》,畫中美人是蘇曼殊的日本女朋友嗎?

在蘇曼殊的自傳體小說《斷鴻零雁記》中,三郎有兩個意中人,一是雪梅,三郎的未婚妻。雪梅之父得知三郎之父破產而悔婚將雪梅改嫁他人,雪梅因此絕食殉情,三郎“踏遍北邙三十里,不知何處葬卿卿”。

另一個則是日本玉人表姐靜子。靜子對三郎深情款款,并立言 “除三郎外 , 無心屬之人” 。然三郎“余實三戒俱足之僧 ,永不容與女子共住者也”,故縱是心有千千結,但仍一意遠行。

小說中有寫到靜子仙仙而過,頭上簪花落下,“飄飄然如粉蝶”,三郎見之,驀然心驚。此處,他是否想到了雪梅?在曼殊的意念中,忠貞的雪梅是否如梁山伯與祝英臺,已化身為粉蝶?

真實生活中,他除了未婚妻雪梅、表姐靜子之外,還有日本藝伎百助楓子等眾多柏拉圖式的女朋友。

據柳無忌考證,曼殊寫過《本事詩》十首,即為百助楓子所寫。

之一

烏舍凌波肌似雪,親持紅葉索題詩。

還卿一缽無情淚,恨不相逢未剃時。

之二

春雨樓頭尺八簫,何時歸看浙江潮?

芒鞋破缽無人識,踏過櫻花第幾橋!

詩中人欲迎還拒,愁腸百結,凄婉迷茫,儼然曼殊自己。

但是,此處曼殊所繪穿和服的少艾并非日本的“靜子”抑或“楓子”。而是曼殊本人!那個始終沒有放下雪梅的蘇曼殊本人!

Are you sure??

如此如花似玉妙曼女郎,是蘇曼殊自己???

畫中人是蘇曼殊自己,也不是我瞎說的,上有趙樸初及景嘉所題詩堂為證——

趙樸初等題詩堂(1924年)

趙樸初在跋文中說:“現婦女身而說法,曼殊狡獪阿誰知?南天東土飄零甚,賴有才人善護持。”

而景嘉的詩中也說:“當年此是不羈才,綺思禪心不可裁。筆下迷離男若女,空留夢幻惹人猜。”

兩位大咖也認定這是蘇曼殊的自畫像!

據考,蘇曼殊確曾用過“雪蝶”之名。

蘇曼殊取名“雪蝶”是因為懷念雪梅?雪梅+粉蝶=雪蝶?

完整的作品是這樣的——

蘇曼殊 雪蝶倩影 趙樸初等題詩堂

鏡片 設色紙本

甲寅(1914)年作

題識:雪蝶倩影。甲寅仲春曼殊蘇玄瑛。

鈐印:蘇曼殊

廣東崇正2017年秋拍拍品

題跋:一、現婦女身而說法,曼殊狡獪阿誰知。南天東土飄零甚,賴有才人善護持。甲子季秋樸初觀后為拈一四句偈。鈐印:趙

二、當年此是不羈才,綺思禪心不可裁。筆下迷離男若女,空留夢幻惹人猜。鼎革于今七十年,僧祇劫后幾滄田。漢家鉤黨成何事,愁對比嵐嘆逝川。甲子歲暮游星洲,謁國渠前輩,先生出示曼殊大師雪蝶倩影圖囑題。因成二絕句,敬塵雅教。景嘉未定稿。鈐印:景嘉、善齋、海上野史亭

出版:《陳萬雄集》P183,廣東人民出版社2015年。

注:此件為新加坡潘受(原名國渠)舊藏。香港三聯出版集團董事長陳萬雄于上世紀八十年代訪問潘氏時,潘氏出示此件,陳萬雄有專門考證此畫的長文,收入《陳萬雄集》中,可以參閱。

看清楚了,頭上發簪上,飄搖著的粉色的花,似梅,似蝶,這是“雪蝶”的暗號嗎?

既是自己,為什么是女身?為什么穿和服?

眉目如畫,亦僧亦俗,

不知道哪一個是更真實的蘇曼殊?

蘇曼殊(1884-1918),廣東香山(今珠海)人,原名戩,字子谷,學名元瑛(亦作玄瑛),法名博經,法號曼殊,筆名印禪、蘇湜。人稱三郎,一生用過很多名字,“雪蝶”是其中之一。生于日本橫濱,父親在日本經營茶葉生意,母親是家中侍女。

這里不能不說說蘇曼殊“有難言之恫”的身世。

1884年,蘇曼殊在日本橫濱出生。

父親蘇杰生是廣東茶商,有一妻三妾。

蘇曼殊的母親,是日本人河合仙,原是家中婢女。

“幼年在家庭中常因小事, 以致引起誤會 。一父數母 , 各愛其子女。在四歲孩童曼殊者 , 未明人性 , 則離母親懷抱, 隨嫡母回鄉 。除祖母外, 俱是冷眼者。” 12歲那年, 他身患重病, 瀕臨死境 , 其嬸嬸非但不為其延醫治療 , 反而 “將其置之柴房以待斃。”

1895 年 ,其父蘇杰生經商失敗,攜家眷至上海企圖另謀發展, 卻獨將曼殊一人留在老家 , 這更引起曼殊的傷心和懷疑。1896 年雖到上海, 但大部分時間寄居姑母家 。

十五歲時 , 跟隨表兄林紫垣東渡日本橫濱, 入大同學校讀書 , 依舊遭受家人白眼,不得善待 。得不到父親家族的認可,使他認定自己是日本人。行文至此,也就不難理解上圖畫中人穿日本和服了。

成年后,蘇曼殊曾赴日本尋母,但母子相見,卻是十分冷淡。

好傷心的故事!

他是“提著易碎燈籠”的“聰明的孩子”!在他永不止歇的女性愛背后,我分明看到一個長不大的孩子身上巨大的黑洞,他試圖拿許多的愛去填滿他,但是童年缺愛這個黑洞又如何填得平?

蘇曼殊自己亦說: “思維身世 , 有難言之恫 ”, “每一念及, 傷心無極 ”。

真是這種身世的“難言之恫” 使他四處飄零,渴望尋找溫暖和愛而不得,渴望在宗教中找到歸依而不得,于是“無端狂笑無端哭,縱有歡腸已似冰”,于是,放浪形骸、暴飲暴食,在34歲便過早地結束了他曠世奇才的短暫一生。

也正是這樣凄苦的處境, 造就了蘇曼殊憂郁敏感和極度糾結的文藝氣質。

(此段文字資料部分來源于柳亞子《蘇曼殊研究》及柳亞子主編的《蘇曼殊全集》、柳無忌《蘇曼殊傳》)

世人都知蘇曼殊是情人,是詩人,是革命者,是翻譯家,是怪僧,有人將他視為鴛鴦蝴蝶派的鼻祖,還有人拿他來和反串過《茶花女》的弘一大師李叔同比,而在我看來,蘇曼殊就是一個戀母的兒子,一個長不大的孩子。

他的詩歌、他的小說和他的繪畫一樣,不過是他用全部的才情來寫一封給自己的情書:

他要用盡全部力氣來尋找安全、溫暖和愛,也尋找自己的精神歸依。故在蘇曼殊的繪畫作品中,“我”幾乎無處不在,除溫婉迷離一少艾之外,更多的是“契闊死生君莫問,行云流水一孤僧”:蒼茫人海,尋尋覓覓,冷冷清清,在蘇曼殊的很多山水作品里,都有“行云流水一孤僧”的“自傳體"之感。

這樣的畫面感也反復出現在蘇曼殊的小說和詩歌中,在蘇曼殊的文學藝術作品里,凄迷、糾結無處不在。(有興趣者可參閱柳亞子編《蘇曼殊全集》)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號