德國有著一段艱難的歷史,所有的藝術(shù)家必須要用自己的方式去消化它。A.R.彭克也在不斷詢問自己:1945年之后,作為一個德國人意味著什么?繪畫到底意味著什么?藝術(shù)家不斷的探索,也是在歷史的推動下,不斷地去回答。

這一展覽在策劃時(shí),彭克還在世,而當(dāng)展覽在上海舉辦時(shí),他已經(jīng)辭世半年了。

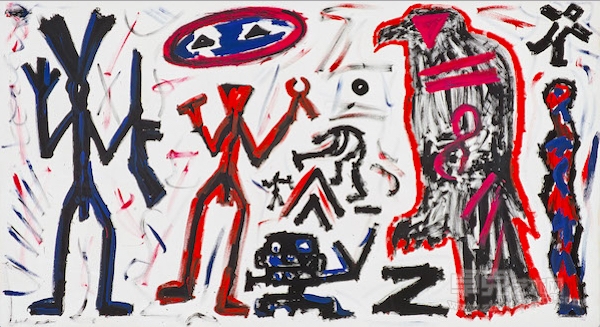

A.R.彭克作品《暗喻是否會成真?》(Is Sign Becoming Reality? ,1982)

德國藝術(shù)家A.R.彭克(1939-2017)個展“A.R.彭克:暗喻是否會成真?”在上海復(fù)星藝術(shù)中心開幕。

A.R.彭克是德國戰(zhàn)后藝術(shù)家的代表人物,這是他今年5月辭世后的首個大型展覽。與此同時(shí),這次展覽也是復(fù)星藝術(shù)中心一周年系列活動的重頭戲。

澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者了解到,此次展覽注重文獻(xiàn)性,通過近百件代表性的雕塑、大型油畫、水彩、裝置,力圖梳理藝術(shù)家本人一生的創(chuàng)作脈絡(luò):從1960–1970年代的孤獨(dú)探索,1980–1990年代對符號系統(tǒng)的研究和發(fā)展,以及在21世紀(jì)后又重歸藝術(shù)母題之后的新思索。

A.R.彭克原名拉爾夫·溫克勒(Ralf Winkler),他在20世紀(jì)80年代參與并開創(chuàng)了德國新表現(xiàn)主義,在繼承傳統(tǒng)表現(xiàn)主義熱愛原始藝術(shù),著重精神體驗(yàn),忽視客觀形象的基礎(chǔ)之上,結(jié)合符號學(xué)、控制論理論,深入發(fā)掘圖像背后傳達(dá)的精神意義,開創(chuàng)了獨(dú)特的繪畫語言和藝術(shù)風(fēng)格。

A.R.彭克作品《改變1》(Change 1,1982)

彭克自幼目睹家鄉(xiāng)毀于二戰(zhàn),基于其獨(dú)特坎坷的人生經(jīng)歷、對眾多科學(xué)理論的研究、對人類精神領(lǐng)域的探尋,他提出了融合了哲學(xué)、政治和科學(xué)理論的“Standart”思想。彭克認(rèn)為這是藝術(shù)不可或缺的一個功能:“藝術(shù)并非用以愉悅之物,而是一種智性的訓(xùn)練。”

在對藝術(shù)歷史的研究中,彭克認(rèn)為原始洞穴壁畫之所以抽象,“其目的在于以充滿自然想象和現(xiàn)象的抽象圖形來傳遞人類的行為理念”。盡管藝術(shù)已愈發(fā)趨向標(biāo)準(zhǔn)化,但現(xiàn)代人類依然沒有喪失原始溝通體系的交流能力,自己可以重現(xiàn)所謂的原始溝通過程。

在三樓的展廳,觀眾除了可以看到藝術(shù)家那些帶有實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的雕塑作品外,本次展覽中尺幅最大的一件作品《紐約!紐約!紐約》也坐落于此。策展人沈奇嵐告訴澎湃新聞(www.thepaper.cn),這幅作品與展覽空間相互匹配:“它是一幅3米高,9米寬的畫,復(fù)星展廳的墻是3.15m高。它就屬于這個空間,這種頂天立地的效果特別好。”

據(jù)悉,在展覽期間,亦將同時(shí)推出一系列相關(guān)公共項(xiàng)目活動,包括講座、電影、表演等。展覽將持續(xù)至2018年1月7日。

在展覽開幕之際,澎湃新聞(www.thepaper.cn)與策展人沈奇嵐及Michael Werner畫廊總監(jiān)波特·克里曼(Birte Kleemann)進(jìn)行了對話。

A.R.彭克作品《紐約,紐約,紐約》(New York, New York, New York, 1988)

A.R.彭克是一個怎樣的藝術(shù)家?

克里曼:A.R.彭克不是他的真名,他原本叫拉爾夫·溫克勒(Ralf Winkler),其實(shí)他在創(chuàng)作中有一堆各種各樣的名字,原因之一是為了保護(hù)自己。他的藝術(shù)生涯始于二戰(zhàn)后的民主德國地區(qū),當(dāng)他的作品在聯(lián)邦德國展出時(shí),他需要用別的名字。同時(shí),他也覺得那是一種藝術(shù)實(shí)踐,好像是另一個人在做這個事情。他在民主德國的時(shí)候過的是極其艱苦的生活,但是那個叫A.R。彭克的人在聯(lián)邦德國過的是一個藝術(shù)家的明星版的生活。他的身份感是值得讓人探究的一個東西。

為何選擇將他的作品介紹到中國?在選擇作品時(shí)有哪些考慮?

沈奇嵐:當(dāng)我們還在討論彭克這個項(xiàng)目時(shí),他還在世。今年5月,他不幸去世了。因此,我們就打算認(rèn)認(rèn)真真地做一個紀(jì)念展,把一個藝術(shù)家能貢獻(xiàn)給人類的豐富層次都展現(xiàn)出來,這也是他的作品第一次與中國觀眾接觸,我們就來一個全面、豐富、徹底的展覽。因此,我們選擇的作品也從幾十件作品變成了近百件。

在展覽整個策劃過程中,我們一直在思考:在這個時(shí)間點(diǎn)上,它對中國的觀眾有什么樣的價(jià)值?這個展覽很特別的地方在于兩點(diǎn),一是研究性的展覽,有著各個層次的藝術(shù)創(chuàng)作,有雕塑、裝置、水彩、水粉、油畫。彭克是一個才華橫溢的人,他在一生當(dāng)中克服了各種艱難,去做各種研究。他生活在環(huán)境艱苦、沒有什么藝術(shù)市場可言的時(shí)代,但是他就是堅(jiān)持不懈地去做一切探索。三樓的那些雕塑的材質(zhì)是銅的,彭克在1980年之后,從民主德國到聯(lián)邦德國之后,才第一次有機(jī)會去做銅質(zhì)雕塑,之前是木頭的。一旦有了新的可能,他就會盡一切所能去探索。這種精神是不過時(shí)的,對當(dāng)下特別有啟發(fā)。

A.R.彭克作品《西德經(jīng)濟(jì)》(West-German Economy,1990)

目前大多數(shù)人都是在想:市場怎么看?世界這么熱鬧,我怎么去獲得話語權(quán)?我的位置是什么?彭克不會去想這個問題的,彭克會想,我有這樣的熱情就去表達(dá)自己。他是一個真正的藝術(shù)家。他特別地和這個世界保持著距離,自己的開幕式也不參加,他覺得做好自己的事情就好了。樓上還有關(guān)于他的video,可以看到他當(dāng)時(shí)創(chuàng)作的狀態(tài),其實(shí)這是一個很好的電影題材。

第二,現(xiàn)在大家都強(qiáng)調(diào)體驗(yàn)經(jīng)濟(jì),注重感官的享受,這是經(jīng)濟(jì)所需,也是觀眾需要的東西。但是不能只有這一類。在熱鬧的展覽當(dāng)中,有那么一點(diǎn)點(diǎn)的安靜的力量,是很特別的。

展覽是按照怎樣的邏輯來呈現(xiàn)的?幾個空間中分別布置了哪些主題的作品?

沈奇嵐:展廳空間的分配不是根據(jù)內(nèi)容性的主題,而是方法論的主題。這個房間更多的是研究性的,即他如何去探索一個音符、一個圖形,更多的是關(guān)于方法論的。我們沒有專門根據(jù)創(chuàng)作時(shí)間來分類,而是根據(jù)研究主題,將相關(guān)的東西放在一起。

單以時(shí)間來劃分是很粗暴的,在這里,更多是心理線索。他思考一個問題,上世紀(jì)70年代思考過,80年代有突破,90年代又有新的回應(yīng),我們可以在藝術(shù)家身上看到這些變化。

這里每個房間都有自己的風(fēng)格。我們希望觀眾能夠在房間里面體會彭克是怎么思考的。每個小房間有一個小小的主題,例如其中一個空間里體現(xiàn)他創(chuàng)造了一套自己獨(dú)特的語言去解釋和表達(dá)這個世界。有一個房間的墻上貼滿了拼貼,可以看到他心中的圖景,里面有他朋友的照片,也有很多以前的德國藝術(shù)家被納粹評為墮落藝術(shù)的作品。大家可以看到他的心理,他眼中的德國藝術(shù)世界。第二個房間有自畫像,你可以看到他怎么看自己。

在三樓有一個閱覽室,觀眾可以在那邊聽一下彭克的音樂,看一下紀(jì)錄片,閱讀一些相關(guān)書籍,我們還準(zhǔn)備了一些中文的圖書,包括彭克當(dāng)時(shí)讀的黑格爾的精神現(xiàn)象學(xué)和美學(xué),讓觀眾進(jìn)入滋養(yǎng)彭克的那個世界,更好理解他的創(chuàng)作。

A.R.彭克作品《無題》(Untitled,1972)

表面看來,彭克的繪畫有點(diǎn)像巴斯奎特的涂鴉作品。普通觀眾如何去深入理解藝術(shù)家所屬流派和風(fēng)格?

克里曼:彭克不屬于任何流派,他是屬于自己的。彭克和巴斯奎特在美國應(yīng)該見過,他們肯定互相知道。可能大家不太了解彭克的時(shí)候,會覺得他的作品和巴斯奎特有點(diǎn)相似。其實(shí)梳理一下時(shí)間順序的話,巴斯奎特在1980年代非常活躍,而彭克在1970年代就已經(jīng)畫成這樣了,只不過那時(shí)候彭克還在民主德國,沒有人知道。

沈奇嵐:巴斯奎特的作品看上去是簡單的涂鴉,但他也是經(jīng)受了非常好的藝術(shù)史的專業(yè)訓(xùn)練的。我更關(guān)心的是藝術(shù)家和社會之間的關(guān)系,以及社會如何讓他創(chuàng)作出一些東西,藝術(shù)家如何克服時(shí)代的困境和自身的困境。當(dāng)你把彭克和巴斯奎特比較時(shí),要看他們的生活環(huán)境,他們的生產(chǎn)過程、起因和結(jié)果是完全不一樣的,雖然他們的畫看上去筆觸相似,但是完全是兩件事情。

A.R.彭克作品《回望寂靜海灘》(Looking Back into the Silent Bay,1977)

我們知道,在德國戰(zhàn)后這一代,涌現(xiàn)了大批非常重要的藝術(shù)家。彭克的創(chuàng)作是否也和他所處時(shí)代精神休戚相關(guān)?

克里曼:在展覽中,我們做了一個很有意思的年表,除了彭克的大事記,還有一些世界大事,包括1939年、1945年。1945年是二戰(zhàn)結(jié)束,這件事情和彭克特別有關(guān)系。彭克生活在德累斯頓,經(jīng)歷了童年創(chuàng)傷,眼見這個城市被炸成了一片廢墟。與此同時(shí),戰(zhàn)后產(chǎn)生了大量移民,很多人被迫離開了家鄉(xiāng),甚至流離失所。他會開始質(zhì)疑這個世界和人生。那個時(shí)候,他的上一代德國人,很多都參與過戰(zhàn)爭,從小他的父母也是離異的,因此他很叛逆,也學(xué)會了獨(dú)立思考。

你會看到這個世界以一種比較遙遠(yuǎn)的方式影響著這個人的成長和精神世界。在年表中,還有柏林墻倒塌,以及水門事件,全球在發(fā)生各種各樣的事情。這個很安靜的藝術(shù)家,他的內(nèi)心和這個時(shí)代怎么呼應(yīng),這是一種隱性的對應(yīng)關(guān)系,時(shí)代精神。

沈奇嵐:德國有著一段艱難的歷史,所有的藝術(shù)家必須要用自己的方式去消化它。安塞姆·基弗、格哈德·里希特、喬治·巴塞利茲,他們的創(chuàng)作都對此作出了回應(yīng)。彭克也提供了一種新的語言,他問自己,1945年之后,作為一個德國人意味著什么,以及繪畫到底意味著什么。那個時(shí)代,每個人都要回答這個問題。他們回答了這些問題,才能繼續(xù)往前走,而這些不斷的探索,也是在歷史的推動下,不斷地去回答。

德國藝術(shù)家是比較理性的,一個作品里面的思想含量很高。他跟同時(shí)代的藝術(shù)家還是有一定聯(lián)系的,但是不是流派的聯(lián)系,而是共同面對一個時(shí)代問題的聯(lián)系。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號