佳士得于11月28日舉行「 千秋名韻 — 孔祥熙家族舊藏傅抱石《琵琶行》 」專題拍賣,隆重呈獻傅抱石于1945年創作的《琵琶行》,此作由孔祥熙家族珍藏,被視為傅抱石人物畫創作的巔峰之作。

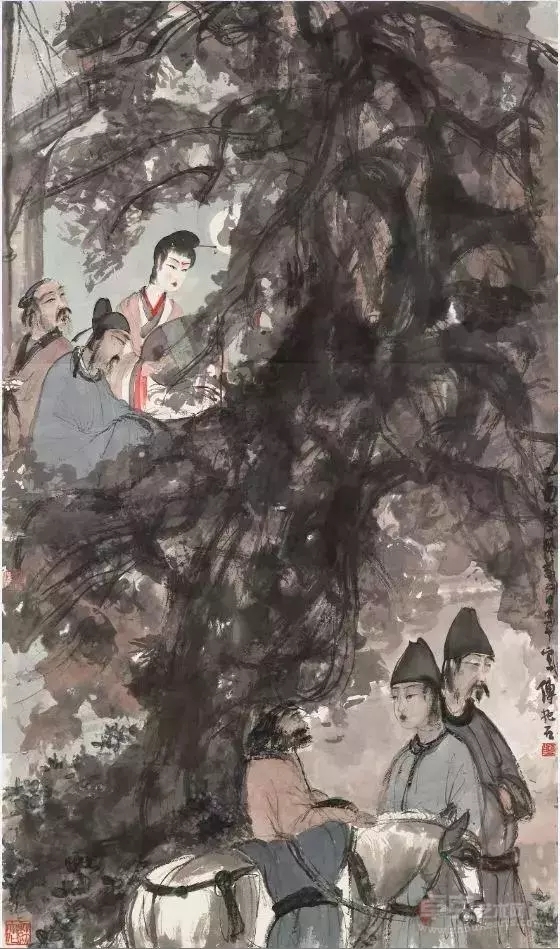

《琵琶行》創作于1945年,是傅抱石人物畫、詩意畫全盛時期的杰出代表作。其創作題材來源于中唐詩人白居易膾炙人口的名篇《琵琶行》。畫中傅抱石營造對角呼應的縝密構圖,以精妙的筆法和對光影的巧妙運用,將造型和色調完美融合。畫中楓樹枝葉繁茂,筆觸恣意豪邁;人物神情豐富,刻畫入木三分,畫家盡將「同是天涯淪落人」的哀愁情緒表現的淋漓盡致,宛如寒夜中傳來的人間可哀之曲,由此創造出一種既縱橫揮灑、無所拘束,又鮮艷精工、高古典雅的人物畫新面貌。此作由孔祥熙家族珍藏六十余載,秘不示人,甫一面世,震動藝壇,可比肩博物館中所藏最精者,實為傅抱石人物畫創作的巔峰之作。

傅抱石 《琵琶行》

立軸鏡框 設色紙本 一九四五年作

題識:乙酉(1945年)驚蟄前二日蜀中寫,傅抱石。

鈐印:抱石之印、抱石得心之作、蹤跡大化

來源:

孔祥熙家族舊藏

著錄:葉宗鎬編,《傅抱石年譜(增訂本)》,上海書畫出版社,2012年12月,第144頁。

估價待詢

唐人名篇 人物杰作

傅抱石對歷代文學藝術研究深入,并對詩畫關系具備獨到理解,《琵琶行》亦成為他入蜀之后最為鐘情的題材之一,以《琵琶行》詩意入畫的創作延續整個四十年代。據畫家女兒傅益瑤回憶,她見過其父最早的仕女畫,就是《琵琶行》,乃是入蜀后早期的作品。現存《琵琶行》作品以1944-45年間創作為多,可見是畫家經過長時間成熟準備后才投入創作。

(圖1) 傅抱石,《琵琶行》,1944年作,南京博物院

(圖2)傅抱石,《琵琶行》,1944年作,南京博物院

南京博物院藏《琵琶行》(圖1),年款記為甲申之春,作品重點圍繞在詩人、琵琶女與客三人,其構圖仍未偏離中國畫之深遠、平遠傳統。同為南京博物院藏《琵琶行》是已出版的最負盛名的一幅(圖2)。全畫寫六人一馬,以左上右下的方式構圖,中間以巨大楓樹遮天蓋地。其構圖奇絕,已經初具斜角對應的雛形,人物動物兼具,乃傅抱石人物畫中所少見,遂成為博物館藏品中最精者。作品未具年款,唯博物館將其定為1944年,據此推斷應為上一幅之后所創作,構圖方式已經發生明顯變化。除抗戰入川后集中創作的一批作品,另有作品偶見于1949年之后,如南京博物院所藏斗方大小之《琵琶行》(圖3)。1949年之后,因政治環境改變,傅抱石已將創作重心轉向山水畫,人物畫極少見。此件逸筆草草,重在寫意,但仍可見畫家對此一題材入畫之鐘情與執著。

(圖3)傅抱石,《琵琶行》,1950年代,南京博物院

本次呈現的《琵琶行》作品年款清晰,為乙酉驚蟄前二日所作,具體應為1945年農歷正月二十二日(公歷三月四日),乃是抗戰時期的尾聲,也是傅抱石創作最成熟之階段。其題款方式、畫面構圖類比1944年南京博物院作品,乃同類題材之僅見,但明顯此幅更加成熟、大膽。楓樹當心而立,左下右上貫穿畫面,上遮天下壓地,整個空間立刻顯得緊迫逼人。楓樹用筆肆意縱橫,而人物描寫精細整飾。六人一馬,由楓樹隔為兩組,人物畫幅更大,表情表現細膩,為傅氏人物畫所難得一見。右下角的侍從馬夫相對較大,近大遠小的對比使畫面產生強烈的縱深感。畫面中心自然放在左上三人,其背景以澹灰綠色渲染,右上依稀可見半輪明月,表現出月色映照在江面上所產生的朦朧恍惚之感覺,正所謂「別時茫茫江浸月」,頗有戲劇舞臺的效果,此為博物院作品所未能比。畫中六人神態各異,整體調子陰郁,倒是一匹白馬成為畫面亮點,黑白反差的強烈對比更強化了畫面的戲劇效果。相較于1944年之作品,此幅晚寫一年,畫中更鈐「抱石得心之作」,畫家經過更多思考,其創作也更加成熟果斷。

此幅寫成后由孔祥熙家族收藏,輾轉臺灣、美國,至六七十年代孔氏夫婦先后作古,后人繼承,秘藏孔家,再未出現于公開場合。2010年,此作由佳士得拍賣,一經面世,即改變世人對傅抱石人物畫存世作品格局之認識,創下當年傅抱石作品拍賣世界紀錄,奠定其傅氏人物畫代表作之地位。

晉唐衣冠 高古風貌

「根據中國畫的傳統論,我是往往喜歡山水云物用元以下的技法,而人物宮觀道具,則在南宋以上。」

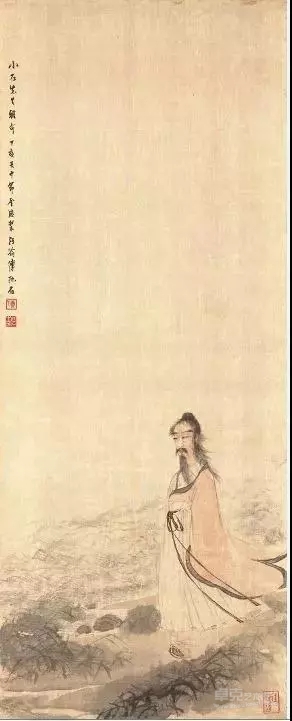

傅抱石歷史人物畫乃抗戰入川之后才開始大量出現。他對歷史人物題材的興趣與傅氏身兼畫家和藝術史學者的雙重身份密不可分。傅氏在二十七歲就寫出《中國繪畫變遷史綱》,深得徐悲鴻賞識,后在他的支持下赴日留學,繼續研習中國美術史。由于傅抱石對歷史的濃厚興趣,因而作品往往保存濃厚的歷史氣息,早至上古人物,如湘君、湘夫人,戰國的屈原,漢代的蘇武,魏晉竹林七賢,近至南宋文天祥、清代石濤,無不曾入其人物畫中。

(圖4)橋本関雪,《琵琶行》,1910年作,六折屏風一對,川村紀念美術館

傅抱石早年在日留學期間雖專攻美術史,但并未放棄繪畫創作。《琵琶行》這一主題亦出現在日本近代繪畫中。傅抱石留學日本時,相信有機會看到二十世紀初日本風行的歷史畫作品,其中以橫山大觀、橋本関雪等人的作品最為典型。后者在1910年曾創作《琵琶行》六折屏風一對(圖4)。傅氏當時作為學生,或許會記下此一題材作品,在日后創作構思時成為題材的選擇。但二者在具體畫面的營造以及技法的使用上卻截然不同。與日本畫大肆強化色彩、光影的表現而使繪畫裝飾性十足不同,傅抱石堅守中國畫的線條傳統,力求刻畫表現人物的內心世界,再輔以淡雅色彩,人物形象古樸端莊,女性面容豐腴美麗,畫面格調高雅。再加之傅抱石在美術史研究中通過歷代的圖像材料深入了解古人衣飾,將之應用在人物畫創作中,所創作出的人物大多晉唐衣冠,極富高古氣息。傅抱石自己也指出,「根據中國畫的傳統論,我是往往喜歡山水云物用元以下的技法,而人物宮觀道具,則在南宋以上。」

(圖5)傅抱石,《屈原》,1947年作,佳士得香港,中國近現代畫,2010年11月30日,編號2669,成交價15,220,000港元

(圖6) 傅抱石,《武則天》,1960年作,佳士得香港,中國近現代書畫(二),2005年11月28日,編號922,成交價4,040,000港元

在傅抱石的人物畫創作中,郭沫若起了相當的引導作用。在東京留學期間,導師金原省吾就介紹傅抱石與同時期在日的郭沫若認識,從此二人結下終生友誼。1942年,郭沫若創作出五幕歷史劇《屈原》,在戰時力圖表現屈原的愛國主義情懷。受此影響,在《屈原》公演后,傅抱石即創作出第一幅《屈原像》,之后同題材作品更是不斷出現(圖5)。見證傅郭二人藝文交往的例證在建國后更多,代表性的例證就是《武則天》的創作。雖建國之后傅抱石已不再頻繁創作人物畫,但當郭沫若1959年寫成著名的《武則天.四幕史劇》后,傅抱石隔年即創作出相應和的作品(圖6),尤以武則天和上官婉兒之微妙神態令人叫絕,由此可見二人交往之深切。《琵琶行》的創作初衷是否有郭沫若發揮作用已無從考證,但眾所周知,郭沫若亦有以《琵琶行》為主題的改編詩,暫可推定二人就琵琶行的創作應當有所互動:「江州司馬濕青衫,一曲琵琶駐客帆。馬亦低頭蜷復顧,中天唯見月光寒。」

散鋒破筆 入木三分

「刻畫歷史人物,有它的方便處,也有它的困難處,畫家只有通過長期的廣泛而深入的研究體會,心儀其人,凝而成像,所謂得知于心,然后行之于筆,把每個人的精神氣質性格特征表現出來。」

具體到人物畫的創作上,線條在傅氏作品中扮演著無可替代的作用。1942年,傅抱石在重慶舉辦個展,展出近作百余幅,是為著名的「壬午重慶畫展」。在《畫展自序》中,傅抱石坦言他開始創作人物畫的初衷即為鍛煉線條,上至上古青銅紋樣,下至清代勾勒花卉,都成為他學習取法的對象。

就人物畫線條取法而論,傅抱石無疑是受東晉顧愷之的影響。顧愷之的線條圓而細,描法形似游絲,故后人稱之為「高古游絲描」。其基本畫法是用中鋒筆尖圓潤細描,要有秀勁古逸之氣為合,線條纖細、綿長、柔勁,沒有太多粗細和輕重變化,也沒有方折。在繪畫衣紋轉折處皆作弧形圓轉,別有趣味,這點在本幅中表現非常明顯。除此之外,傅抱石將寫意筆法與工筆筆法乃至工筆重彩結合起來進行人物畫創作,以游絲描勾勒衣紋,同時加入散鋒筆法,表達出人物的動勢和姿態,配合面部的精細描寫,收到極好的藝術效果。傅抱石能將人物形象畫的如此幽微凄迷,充分表達了女性非常豐富的內心情感世界,與傅抱石使用散鋒筆法有關,如人物眼睫毛的繪制,都是散鋒用筆的結果。以散鋒用筆對人物的眼睛加以深入刻畫,將人物的凄婉、勇毅、纏綿悱惻、蕭散、抑郁、曠達、高潔等種種神情呈現出來,在「寫形傳神」歷史上確實是一個重大進展。這也奠定了傅抱石近現代人物畫大家的歷史地位。

傅抱石在作畫中

抱石胸懷得心之作

《琵琶行》的創作時間正是抗日戰爭的最后一年。八年前,傅抱石全家輾轉武漢桂林抵達重慶,最終在金剛坡下一處極小的舊院子立足,兩間分隔的房間均不過方丈大。畫家每每作畫時便將夫人和三個小孩請出屋外。而正是在這「連寫信都不易」的方寸之地,傅抱石苦心經營,篳路藍縷的開創了其繪畫的新風貌。他的人物畫格調高雅,形象高古而畫面現代,感情上攝人心脾,在民族危難之際的大環境下既保持了文化重要性又做到了創新,彰顯了二十世紀一代知識分子的堅守。畫家女兒傅益瑤曾動情評說:「父親傾入的同情心不是陪人流淚的兒戲,而是最撫慰人心的人的精神的美。父親已經不是在敘述一個故事,而是在創造一個感情的化身。」潯陽江畔的琵琶古韻已回響千年,訴盡哀愁,傅抱石以丹青之志,穿越時空限制,上溯千年,在方寸畫面中與唐代詩人心往神交,在某種意義上延續了詩歌的生命。詩言志,歌詠言,畫傳神,《琵琶行》詩與畫,終將成為詩歌和繪畫史上的耀眼明珠。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號