工筆在當代藝術語境中的身份與反思

近年來,民營美術館的建設如雨后春筍,此起彼伏。但很多民營美術館因沒有明確的學術定位與長遠的規劃,往往因投資者個人的一時喜好,起初雄心壯志投入巨資,繼而一年半載便偃旗息鼓,一般不會超過兩年。可謂“來也匆匆,去也切切”(此處“切切”有兩個含義,一為匆匆,二為凄涼)。

這也是我在2015年策劃“視墨湖”展覽時的一個擔憂。但令人欣慰的是,“視墨湖”展覽,不僅舉辦了2016年的第二屆,而且今年10月份將要正式舉辦第三屆。更令人興奮的是,其一,在時間上“海上美術館”已經跨入到第三個年頭;其二,在美術館空間方面也由以前巨鹿路的“海上美術館”進一步擴大并拓展至蘇州河畔的“百年糧倉——八號橋藝術空間”;其三,關于藝術空間的學術定位、發展規劃,亦趨明確……

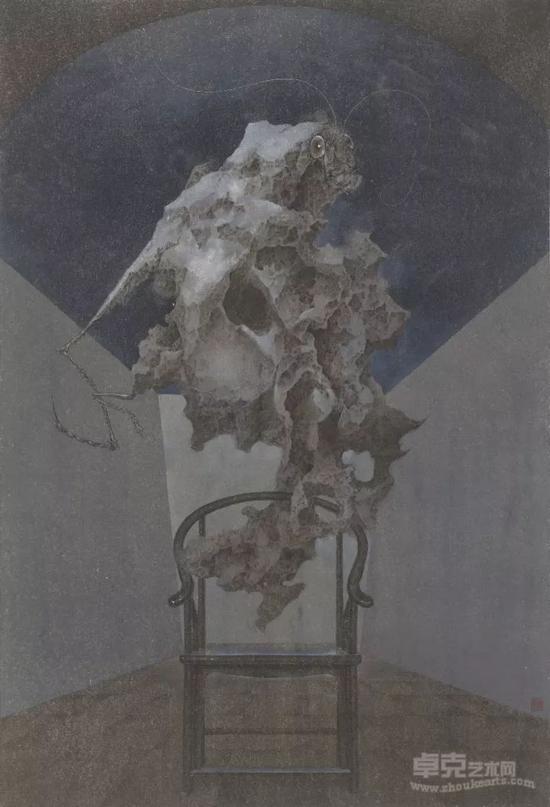

陳林 《暢神·囈》 48.3×81.7cm 紙本設色 2016年

“視墨湖”學術邀請展是八號橋藝術機構近年來打造的一個關于當代水墨(工筆)的系列性高端學術平臺,“視墨湖”為“水墨畫”的上海方言音譯,既帶有整體性考量,又具有鮮明的地域性指征。通過推出系列展覽,嘗試對當下學術界的熱點問題給予進一步的梳理與開放式的探討。

第一次“視墨湖”展覽主要對“水墨”概念的流變、水墨的現狀、水墨在當下所處的時代語境,以及水墨背后的思想資源等展開討論,提出三條研究的路向;第二次展覽,則在第一次的基礎上展開對“地域性”與“當代性”問題的再思考,探討區域性藝術風格,審美傾向在 “空間”意義上與“時間”意義上的價值指向,以及藝術創作在“區域性”與“當代性”研究層面的“意義重疊”,從作品形式語言及風格來看,前兩次展覽“工筆”與“水墨”(彩墨)作品兼有。

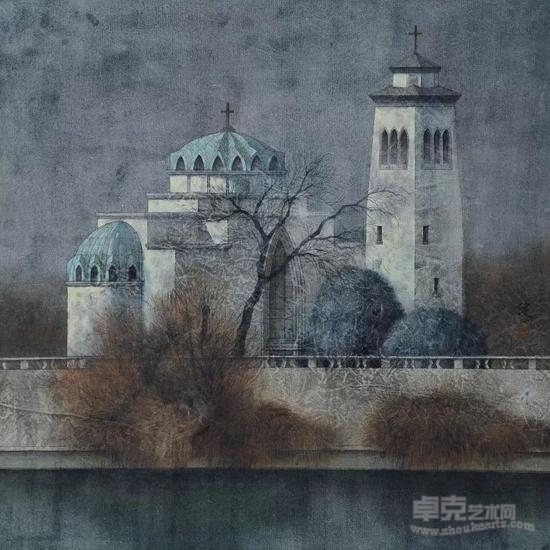

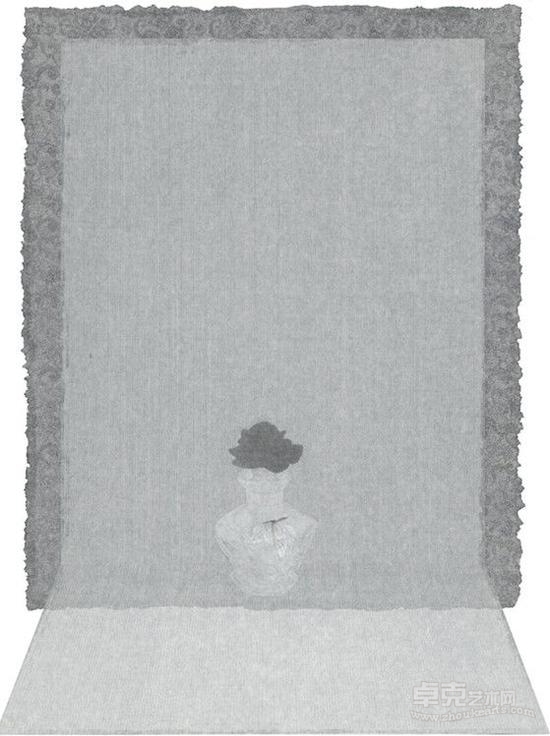

洪健 《息焉堂》 45×45cm 紙本設色 2017

而此次展覽與前兩次有所不同的是,參展作品主要集中在“工筆畫”方面,價值取向更加多元化。因而正如本文的題目所言,此次展覽更多是對“工筆”在當代藝術語境中的身份等問題所展開的一次再思考。

我們知道,“工筆畫”概念雖不及文人畫等概念出現時間久遠,但至遲也在清代被正式提出。乾隆時期繪畫史論家邵梅臣在一篇題跋中寫道,“渲染始王維,右丞以前皆鉤斫法也。工筆用鉤斫頗難藏拙,老眼更非所宜。”([清]邵梅臣《畫耕偶錄》,卷四。)而在“工筆畫”概念出現之前,亦有“工致畫”、“工細畫”之稱謂,如若再往前追溯則有“細畫”、“工畫”等早期術語,唐代張彥遠曾記述吳道子,“其細畫又甚稠密,此神異也。”

黃歡《萬物系列之倉頡造字-1》 24×27cm 絹本重彩 2017年

在這里,“細畫”實為“歷歷具足,甚謹甚細而外露巧密。”([唐]張彥遠《歷代名畫記》卷二。)關于“工畫”,宋時陳造《自適》詩曰:“酒可銷閑時得醉,詩憑寫意不求工。”而明代唐伯虎亦曾說,“工畫如楷書,寫意如草圣”。與“工筆”相對應的概念除了“寫意”外,亦有“散筆”、“率筆”等,反過來,與“寫意”相對的概念則有“寫實”。換言之,“寫實”與“工筆”則有著相輔相成的上下文關系。而在當下語境中,“水墨”則作為一種新的層面上的概念,在某種意義上,構成了與“工筆”既包容又對立的互證關系。

如上文所述,盡管“細畫”“工畫”等名稱很早就已出現,但“工筆畫”的概念卻是在清代被定義下來的,這在很大程度上緣于清代以“四王”為代表的文人寫意畫的興盛,在“寫意畫”的擠迫與自身逐步式微與邊緣化的壓力下,“工筆畫”的概念在學理與實踐層面得以生成、明確并逐步固定下來。

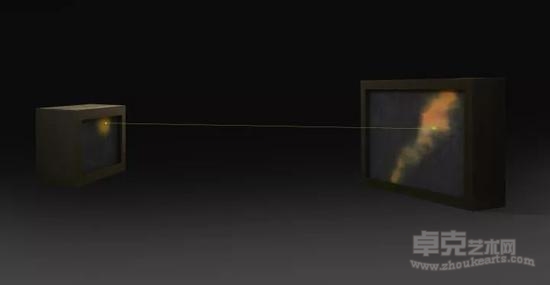

涂少輝 《析木之津2(玄武—銀河)》左35×45×15cm, 右60×90×15cm 絹本綜合 2016

近代以來,由于中國落后挨打,文化自信喪失的歷史情境,在藝術領域,康有為、陳獨秀等人提出“革王畫的命”,以西方古典寫實藝術為參照系,進而將改革的目光鎖定在強調寫實造型、以“工筆”為主的宋代宮廷繪畫。

因現實需要,“寫實”一度占據話語的主導權。除了陳之佛、于非闇以及部分杰出的工筆畫家外,新中國直至20世紀80年代以來,“工筆畫”作為附屬于中國畫的一個概念一度沉寂。20世紀90年代至新世紀以來,工筆畫作為一個“藝術現象”,逐步回到“藝術世界”。

反觀當下的“工筆畫”創作,與“水墨畫”創作有著相同的歷史際遇。就其歷時性發展而言,自然引出一條在當下我們不得不面對的一個問題,即工筆畫的“文化傳承性”!但同時,更為緊張的是,在生存狀況、藝術語境等與古代大相徑庭的時間意義上的“當代”工筆畫,急迫地面臨著一個如何反映、反觀、反思當代人生活的現實問題。

張見 《鳶譜--紅》 53×35cm 絹本設色 2017

因而,與曾經的“工筆畫”創作思維進行切割,貼近社會、貼近生活、貼近對生存空間的體驗,成為工筆畫家的一個重要抉擇。這種“切割”的結果之一便是進入“當代”,成為一名“當代藝術家”。如果進行一個小小的調研,我們就不難發現,很多“工筆畫家”,他們實質上并不認同自己僅僅是位“工筆”畫家,而更愿意以“當代藝術家”的稱謂來自我表述。

換言之,當代工筆畫創作實質上面臨著“雙重困境”,一方面要擔負起傳承文化的歷史責任,另一方面則不能脫離其生存土壤,呈現出與當下藝術、文化、生活及個人價值的緊密關聯性。這既是當下工筆畫面臨的困境,也是當下“工筆畫”在自我身份認定中,所呈現出來的“意義的重疊”!

葉芃 《法國映像·盧浮宮 NO.2 》 69×133cm 紙本設色 2017

當然,在當下有一種非常鮮明的觀點抑或立場,即:無論水墨也好,工筆也罷,僅僅是一種“媒介”,一種抽離其固有文化主體、強調材質性的“媒介”!無疑,這在某種意義上開放出了更多進入當代藝術語境的敘述空間。然而,值得一提的是,如果仔細研讀的話,就會發現一個尖銳的問題,即:在近些年所謂的“當代藝術”的語境中,水墨(20世紀80年代的實驗水墨除外),更遑論說“工筆”恰恰處于一種“缺席”的狀態,仿佛僅僅成為一種領域內的自我言說。

林聰文 《冷宮·捌》 70×47cm 紙本設色 2017

在我個人看來,較為尷尬的是,當工筆畫家們努力將自己與過去進行切割,而進入所謂的“當代”時,卻發現在“當代藝術”語境中難以找到自我話語與身份歸宿,因而他們不得不再次轉身,借助“傳統”、依托“水墨”來重新佐證自己的“當代”身份。

正是在這個意義上,在我個人看來,當代(新)工筆畫的創作,是在一種“悖論”中的前行,呈現為兩種及多種“意義的疊加”。當然,對于工筆畫而言,這既是一種困境與挑戰,亦是一種具有開放性發展的樂觀前景。

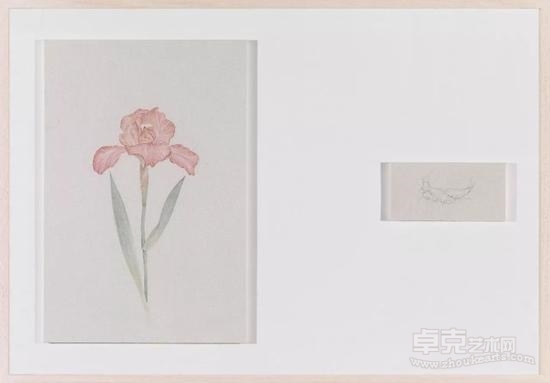

高茜《沉迷》 62×40cm 紙本設色 2016年

回到第一屆“視墨湖”展覽時所提出的的幾個關注點(詳見第一屆《視墨湖》學術邀請展前言)。其一,傳統水墨(工筆)創作的當代性轉換的問題,包括語言層面的,亦包括思想資源及價值指向層面的;其二,作為媒介的“水墨”(“工筆”),強調其媒介性、材質性。換言之,我們看待當代“工筆”時,一方面應著眼從傳承的角度去考察,實質上,在中國繪畫史上,在寫實層面以及色彩層面,并沒有得到高度發展,而在某種意義上,工筆畫更具有實現這種可能性的潛質。

諸如當下所強調的(工筆)“重彩”(側重于材質性)、“巖彩”(強調材質的來源,對傳統礦物質顏色進行深度挖掘)等,近幾年對于這些方面的討論似乎漸成“顯學”。毋庸置疑,如果放在一個國際化的宏觀背景中考察,盡管工筆所背負的歷史文化責任遠低于“水墨”,但在“現階段”作為媒介的“工筆”其媒介性本身就是文化身份的一種體現,在特定的歷史時段尤其在與當代藝術、國際藝術構筑共通的理解平臺、對話層面起到重要的作用。

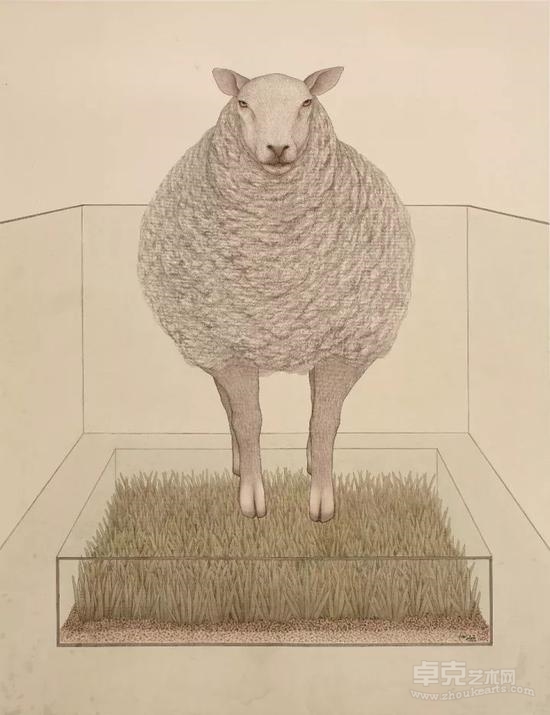

何曦 《城市牧羊》 120×93cm 紙本水墨 2015年

同時,工筆畫在吸收其他思想資源方面亦具有很強的靈活性,可以自由借鑒現代藝術以來的種種經驗創造出具有當下意義的“圖像”景觀,寫實的、寫意的、裝飾的,表現的、觀念的、超現實的……甚至與影像、裝置相結合,具有更為開放的格局。尤其在對大眾文化、消費文化、都市文化、時尚文化的介入中,有著更為敏感的、更為直接的、更為強烈的“訴求”屬性。

從此次參展的藝術創作來看,我們就不難發現,當代工筆畫的開放性空間以及其形式語言與創作理念的多元化傾向。

張見、葉芃、黃歡,更側重于對傳統的重新解讀與當代轉換:張見創作中對藝術觀念的先行植入,及對其的自洽式精微處理;葉芃作品中基于“畫無定法”的不斷“試錯”式選擇,并據此展開的重構創作程式的學理性探索;黃歡本次參展作品更是在題材與色彩上加進了她對傳統精神獨特的研究與微觀式體驗。

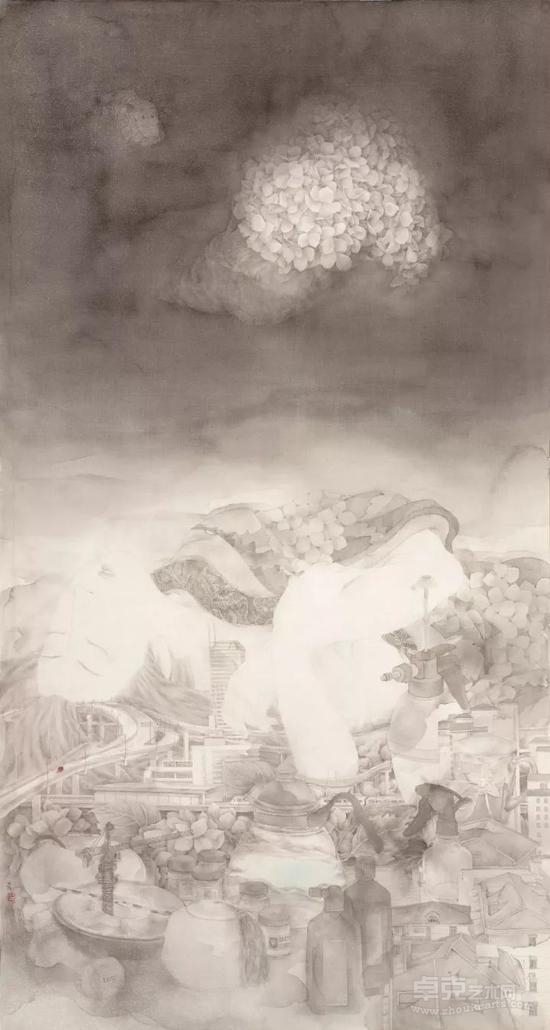

鮑鶯 《城市月光》 150×90cm 絹本 2013年

洪健、高茜、鮑鶯,更注重對身邊世界的敏感式體悟:洪健對于城市化進程的關注與反思;高茜對于女性日常性生存體驗的細膩表述;鮑瑩畫面中則透露出對歲月靜觀的淡雅與篤定。

陳林、何曦、林聰文、涂少輝諸位則引入現代主義以來的很多創作觀念與形式語言,陳林畫面中對超現實主義的迷戀與當代性的自我陳述;何曦作品中對傳統藝術觀與西方藝術觀的互動式轉換與解構式的融合;林聰文對潛意識和夢境、幻像的挖掘以及對于莊嚴戲謔式的調侃;涂少輝近期作品中對于星空、寓言的另類呈現……

當然,這僅僅是一種掛一漏萬式的概述,不過,盡管如此,他們的創作無論從形式語言還是思想資源來看,可以說立體地構成了當下工筆創作的豐富景觀,使得我們從這次展覽中獲得更為豐富與充分的精神營養。

最后,要深深感謝“八號橋藝術空間”為我們提供了這樣一場別具一格的視覺盛宴!

文 | 葛玉君

博士 中央美術學院(微博)研究生院教學部主任

2017年8月

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號