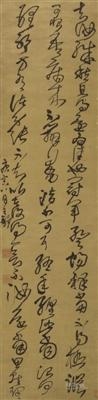

王鐸自作詩《問點平彭子作》,西泠印社藏

王鐸臨張芝《冠軍帖》,廣東省博物館藏

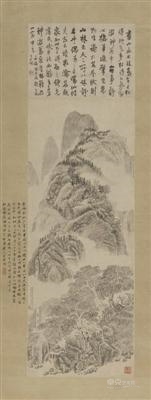

王鐸《西山紫翠圖》,北京故宮博物院藏

王鐸在其落拓不羈的一生中,始終以書法為寄托,筆耕不輟,故而留下了大量的書法作品。輾轉流年,時光沉淀,歷史終公允地肯定了他的書法成就。正如他自己所說“我無他望,所期后日史上,好書數行也”。近年來,王鐸的作品被持續關注,王鐸書法熱持續升溫。王鐸已然成為書家學習、研究和收藏家追捧的熱點人物。9月2日至10月15日,由浙江美術館主辦的“健筆蟠龍——王鐸作品展”于浙江美術館開展,來自北京故宮博物院、中國美術學院、廣東省博物館、西泠印社、天一閣博物館、溫州博物館、紹興博物館的50件王鐸精品匯聚杭州,全面地展現這位書法大家的藝術面貌。

王鐸1592年生于河南的一個普通中小地主家庭。在王鐸年少時,父親被小人構陷奪產業,自此家道中落,貧時家中僅十余畝田,有時不能“一日兩粥”。這種生活狀況使作為長子的王鐸自幼便樹立起刻苦學習,以圖通過科舉改變自己和家族命運的觀念。18歲那年,他遠離家鄉來到山西蒲州(今永濟縣)河東書院就學,并開始習畫,善畫梅蘭竹石,尤善山水。直至31歲方才考中進士,從此踏上仕途之路。

交游廣泛的朋友圈

王鐸生平交游十分廣泛,書畫交游更是遍天下,包括董其昌、黃道周、倪元璐、錢謙益、周亮工、孫承澤、郭宗昌等等書畫界、收藏界活躍人物,都是他的好友。特別是其與同年登進士、同樣以書法著稱的倪元璐、黃道周,被時人稱為“三株樹”“三狂人”。

在書畫圏的這種廣泛交游不僅擴大了王鐸的視野,使其書藝不斷提升,同時也擴大了他的書法在大江南北的影響力。正如倪后瞻在《倪氏雜著筆法》中所說:“其字以力為主,淋漓滿志,所謂能解章法者是也。北京及山東、山西、秦、豫五省,凡學者以為宗主。”這是王鐸同時代書論家的客觀記錄。

難以逃脫的“貳臣”境遇

崇禎后期,長期以來積累的各種矛盾更加激化,民眾暴動,清軍入關,最后導致皇帝身死,北京失陷。南明弘光政權初立,曾受惠于王鐸的福王朱由崧登上皇帝寶座,并任用王鐸入閣輔政,這使王鐸以為有振興之機。但弘光皇帝絲毫無意于修治政事。

1645年,清兵攻破南京,大學士王鐸同禮部尚書錢謙益開城門降清。盡管降清后他的官位依舊顯赫,逝后贈太保,謚文安,但由明朝舊臣變為清廷新貴,仍然不可改變其變節的事實,這在“人品即書品”的年代,自然遭受排斥。

王鐸自54歲的南京降清,到其61歲離世,人生中的最后7年是其最為空虛、苦悶的時期,也是其書法創作的頂峰時期。他在清朝統治集團中受到諸多猜忌和防范,無法在政治上有所作為,書畫詩文就成為他排遣內心壓抑的最好途徑,特別是風行雨馳的狂草書法最得渲懷,激發了其強烈的藝術創造性。這種傾注和釋放,使王鐸的書法藝術開創出魏晉以來全新的視覺面貌。一掃明末書壇因循守舊之氣,開創了明末清初大寫意書風新格局。

“神筆王鐸”的“神來之筆”

相傳,王鐸的“神筆”之稱,源自其入閣拜相后的一次創作。他奉命作書“天下太平”的匾額,當眾人將此巨額掛于堂上,愕然發現“太”字竟少了一點,正待發問時,見王鐸不慌不忙地將毛筆飽蘸濃墨,順勢一擲,正好點在“大”字中,瀟灑遒勁地將遺漏的一點補上,博得一片喝彩。自此,“神筆王鐸”之名流傳開來。故事當然有夸張的成分,但也可以一窺王鐸作書時的風采。

此次展覽通過三個板塊多角度全面展示了這位書家的風采:一是王鐸的臨帖,有軸、卷、扇面形制;二是王鐸的創作,內容上涵蓋了自作詩、他人詩、手札;三是其繪畫,山水、花卉等題材皆備。觀眾在觀展之前不妨讀一讀他的生平往事,了解他是一個什么樣的人,或許有助于在觀展時能看到一個更為豐滿的王鐸。

展覽的第一個板塊是王鐸的臨帖作品。在書法史上,王鐸是以臨帖勤奮著稱的書家,同時期的倪后瞻評論王鐸寫字的節奏,是“一日臨帖,一日應請索”,即一天臨摹,一天創作應酬,這樣的節奏延續終生。時至今日,王鐸留下了近300件臨作。如果對這些作品進行統計,可以發現他的取法范圍包含了接近100位書法家(包括無名氏)的作品,今天所知的宋代以至明末清初的刻帖,王鐸都曾學習過,這樣的廣度是前所未有的。

浙江大學教授薛龍春在講座中說道:“從某種程度來說,他的臨摹帶有一種炫耀性。”的確,王鐸的許多臨帖作品,可以說太不“像”臨摹了。王鐸經常毫不理會“察之者貴精,擬之者貴似”的古訓。他的臨作較之原帖,在用筆、結構、章法乃至文字內容等方面都會有顛覆性的改變。比如展覽中臨摹《冠軍帖》的立軸,原本不足一尺的小信札被硬生生寫成了2米來長的立軸,原本輕快、飄逸的小行草被王鐸練成了鋼筋鐵骨的大字。如果你足夠仔細,就會發現寫到第三行時,王鐸似乎已經連文字內容都不在乎了,直接寫串帖了。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號