即將踏上去美國展覽和講學的旅途,我與魏晉也多次交流要用一種什么樣的形式和語言去和外國友人對話,去說什么?展示什么?其實這些年不乏有各種藝術領域的人到國外去交流,也確實不同程度地推動了東方文化在世界上的傳播和推廣,世界各國的文化一直是求同存異的,我們去了解別人的文化以及讓他們來了解我們,相互之間學習。但是我也并不贊同過度地去夸大這樣學習的功效性,就像飲食習慣一樣,我們可以去嘗試一下西方的牛排和紅酒,但是回到家里,還是愿意吃紅燒肉、水煮魚,這是骨子里的東西,改變不了。

我也問過其他去過國外搞過展覽的同道,回答的基本都是說大多老外是看不懂中國書畫的,有些抱著撈金想法也基本失望而歸,我很能理解這樣的結果,我們新華全媒體畫廊里長期展售著法國巴黎大學美術學院教授貝特朗·巴龍的油畫作品,價格也沒有南京本土同等油畫家的作品貴,但是幾年下來,真正能讀懂的少之又少,說句實話,巴龍作品一開始我也不是很能看懂,工作原因,我有意識地去了解后就越來越能發現它的魅力,他在表現對象時的抽象語言是走在我們的前面的,這就是他們的傳統。

我們的書畫通過筆墨語言去呈現,我覺得就是中國人自己,要想真正的理解,也得先把傳統文化去讀懂,才能知道老祖宗留下來的這些抽象符號的真正含義,我們眼睛看到的大自然和心中所想的世界,還有詩詞歌賦中所描述的意境,通過一支毛筆,依托墨汁和宣紙用一根線條,手在心的相互作用下形成濃淡干濕、輕重緩急、長長短短的線條,這些線條在書畫家的手中有了生命意義,它不是圖像的傀儡。其實西方的許多重要的藝術家的作品也是如此,他們從架上繪畫走向抽象,賦予油畫筆觸的生命是一樣的,在攝影、攝像發展的今天,通過畫筆去記錄和再現歷史的功能性在弱化,藝術家依托中國畫的語言去表現眼中世界和心中世界是自由的,這次去交流我覺得不僅僅是讓他們來學習國畫技法,更多的是去說技法背后所承載的深厚文化底蘊。

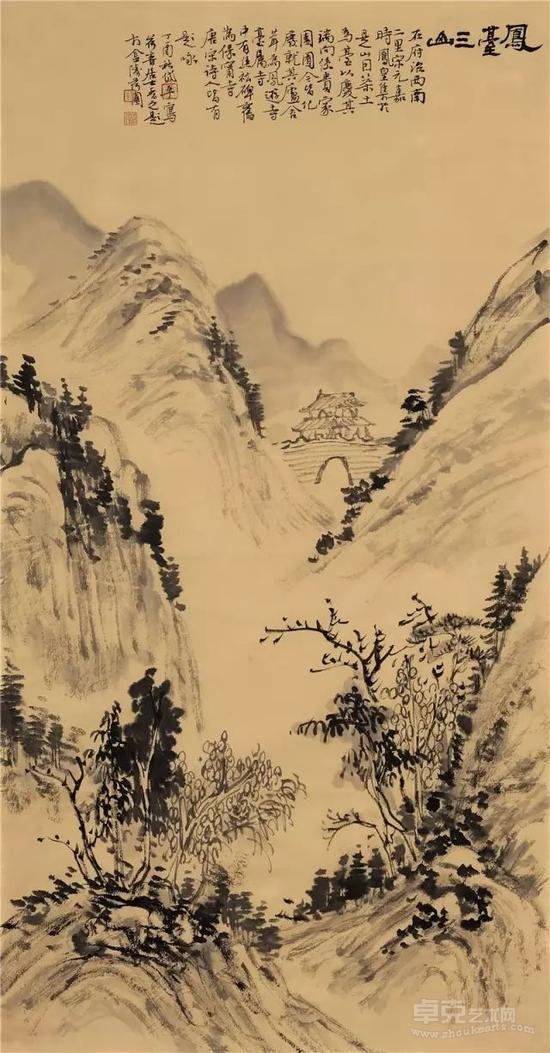

本期我們合作的“鳳臺三山”亦為金陵四十八景之一,在南京的“三山”卻是因為李白的一首詩《登金陵鳳凰臺》“三山半落青天外”而聞名。使得“三山”名聲遠揚又富于詩意,給古老的金陵城增添了無限風韻。

文/熊岱平

此文刊載于揚子晚報2017年09月10日 星期日《揚子鑒藏》第B02版:藝譚

熊岱平

號蒼潤齋主,1977年10月生于江西豐城。現為新華報業傳媒集團全媒體藝術館副館長、國畫創作室主任。 2011年就讀于清華大學美術學院當代藝術高研班。南京市青年美術家協會副主席,江蘇省青年藝術家協會理事,江蘇省徐悲鴻研究會理事,江蘇省美術家協會會員,江蘇報業傳媒書畫院副秘書長。

魏晉

字晉之。江蘇沛縣人。中國散文詩學會會員,中國楹聯學會會員,江蘇省書法家協會會員,江蘇省青年書法家協會理事,南京市書法家協會會員,南京市青年書法家協會副秘書長,南京市玄武區書法家協會副主席。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號