本文作者此前曾撰寫《石溪》一書,對石溪作品做過梳理和校訂。而本文所提及的三件石溪作品——中國國家博物館藏《山中閑游圖》、大英博物館藏石溪《山水冊》,嶺南微珍園藏《崒屼凌霄圖》為作者近年所見石溪作品,都是石溪盛年時所作,代表其典型風格,是其藝術由師法宋元諸家而漸趨獨立,漸入佳境之時。

有意義的是,三件作品均未出現在以往的美術史研究中,在胡藝的《髡殘年譜》中也失載,這對于我們深入認識、全面洞悉石溪的繪畫風格與藝術嬗變,無疑可作查漏補缺之資,也是錦上添花的美事。

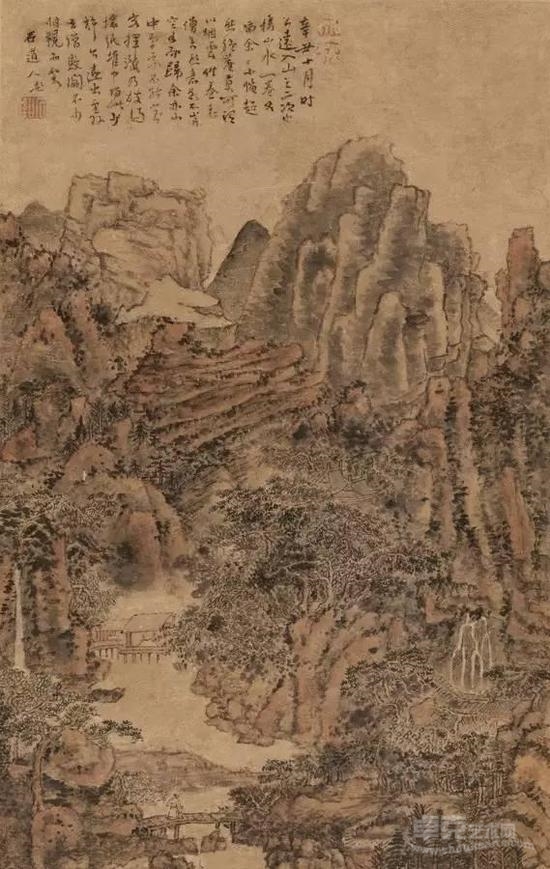

清·石溪《山中閑游圖》(局部)

石溪法號髡殘(1612—1673),俗姓劉,號電住道人、天壤殘者等,湖南常德人,長期流寓江蘇南京。其畫以山水見長,偶亦擅人物、花卉。在清初“四僧”(原濟、朱耷、弘仁、石溪)中,石溪是唯一因宗教信仰而落發為僧者。筆者在撰寫《石溪》一書[①]時,曾對其作品做過全面梳理和校訂,算是對其傳世的作品有所了解。近日獲悉中國國家博物館近年新入藏一件《山中閑游圖》。同時,筆者在參與編撰《海外藏中國文物精粹·大英博物館卷》時,亦獲悉該館也藏一件石溪《山水冊》。而不久前在嶺南微珍園,亦獲觀一件《崒屼凌霄圖》。此三件石溪山水均系寫《石溪》時未曾寓目,且都為盛年力作,現不妨記錄其觀感,以志鴻爪。

清·石溪《山中閑游圖》,紙本設色,55.5x35.5厘米,中國國家博物館藏

清·石溪《山中閑游圖》(局部)

有意思的是,在這一年的四月,石溪尚作有一件同題材的《崒嶂凌霄圖》(上海博物館藏),其題詩與此圖一致,亦為紙本設色,縱91.2厘米、橫44.6厘米,其構圖與此圖略有不同,是描寫崇山峻嶺中的深山幽寂圖,一高士獨坐山溪邊古亭中,亭后是巍峨山峰、遼闊山勢和人跡罕至之深林,嶙峋的山峰中云霧繚繞。其構圖、意境與此圖有異曲同工之處,可見石溪在成熟期的山水畫創作中,不乏模式化傾向。在臺北黃君璧(1898—1991)的白云堂,亦藏有一件《崒嶂凌霄圖》,題詩之前半部分與此圖一致,只是后半部分的“始識蒲團意,何求海外山。靈臺應不遠,端原在人間”句為“始識此中意,何求海外山。一杖多趣思,端必出人間”。白云堂所藏此畫作于順治十七年庚子(1660年)作者四十九歲時,屬較早年作品,當時的閱歷與對世界的感悟自然不如三年以后所作此畫時,所以他將“此中意”改為“蒲團意”,足見其“意”乃從參禪中悟出,這也正映證了他所說的“從蒲團中得來”的畫學思想。在白云堂所藏的這件《崒嶂凌霄圖》里,石溪還題道:“……地回列群山,蒼崖半倚天。猿啼青障外,鶴唳白云邊。太古留遺跡,星壇隱舊仙。瀑泉長曳練,谷澗暖生煙。古洞排虛險,高巖列碧蘚。靈峰遙可望,異境畫中緣。曉霧開遠翳,山嵐斷復連。樵歌時響亮,谷鳥鎮翩翩。寺隱孤峰側,松欹二嶺巔。墜屐深有意,一笑是何年。庚子仲冬作于天闕山房之南窗下,石溪殘道人”,則是將前面未能表述殆盡的意旨作了深入補充。所以,有理由相信,上海博物館藏本和嶺南微珍園藏本都是在此基礎上的演進與變革。其實,石溪這種“同題異畫”的現象在其傳世作品中并不鮮見,如廣東省博物館所藏作于順治十八年(1661年)的《黃峰千仞圖軸》,為紙本設色,281厘米、橫128厘米,作者題詩曰:“黃峰千仞十日宿,煙霧如幄障茅屋。侷促轅下胡為乎,辜負蓮峰三十六。忽然逸去心胸開,仰首踞峰發狂叫。何物澤滓點太空,倏忽云君玩眾妙。攜將碧落千里翠,散作青冥五色文。君不見百尺側瀉如匹練,晴云寒玉起紛紛”,而在香港藝術館也收藏了同題畫作,題詩、時間均一致,亦為紙本設色,但尺寸為縱141厘米、橫39厘米,僅相當于前者的一半,其構圖及筆法則大相徑庭;再如上海博物館所藏作于康熙二年(1663年)的《蒼山結茅圖軸》,紙本設色,縱89.8厘米、橫33.8厘米,作者題詩云:“卓犖伊人興無數,結茅當在蒼山路。山色依然襟帶間,山客已入云囊住。天臺仙鼎白云封,仙骨如君定可從。玄猨夜嘯清溪曲,白鶴時依檻外松”,而在北京故宮博物院也藏了一件同題畫,名為《垂竿圖軸》,亦為紙本設色,縱290厘米、橫131.5厘米,題詩之前半部分幾乎與《蒼山結茅圖》一致,只是個別字句略有不同,后面則增加兩句,全詩為:“卓犖伊人興無數,垂竿漫入深松路。溪色猶然襟帶間,山客已入云囊住。此中仙鼎白云封,仙骨棱棱定可從。玄猨夜嘯清溪曲,赤豹晨棲澗底松。蓮花翠岱晚霞紫,索筆傳神今爾爾。知是前身一畫師,萬古山靈應待我”,兩畫在構圖上也并無相似之處。在明清畫壇,這類“同題異畫”的現象在很多畫家中均可見到,此不贅述。

在“四僧”中,石溪是唯一專攻山水者,其山水源自于古人與寫生,但也多寫心中山水,故其筆下,常見《崒屼凌霄圖》這種枯寂的山水展現的草木華滋,是其胸臆的表達。正如清人秦祖永(1825—1884)所言,其“筆墨蒼莽高古,境界夭矯奇辟,處處有引人入勝之妙”,“蓋胸中一段孤高奇逸之氣畢露毫端,誠元人勝概也”。秦祖永認為石溪之所以能有如此高古脫俗的畫風,乃從“蒲團上得來”,以筆墨作佛事,是其內外兼修的結果,這是很有道理的。正因如此,石溪“不輕為人作,雖奉以兼金,求其一筆不可得也”[③],因而在“四僧”中,其作品也是傳世最少的。值得注意的是,在石溪的山水中,常常綴之以一二人物作為襯景,為其山水畫注入生機。此圖中,一高士頭戴斗笠,坐于漁舟上,悠然自得地垂釣,船篷及船舷以淺赭色繪就,與山石的格調一致,船篷以互為交叉的“#”字形線條描寫,形斷而神足。輕舟隨水勢而搖曳,高士則巋然不動,氣定神閑,似要表現一種超然世外、遠離塵囂的出世之景。這樣的人物在石溪的《雨洗山根圖》(北京故宮博物院藏)中有驚人相似的一幕,可知在其模式化的構圖中,人物襯景也不例外。至于畫中的茅亭、古樹與飛瀑,在其他的名作中都能找到相似的構圖,無論其筆法與賦色,都有程式化傾向。這種現象,在現存的很多石溪作品中都能找到范本,如作于康熙二年(1663年)的《層巖疊壑圖》(北京故宮博物院藏)中茅亭里對坐的二人,便與作于康熙九年(1670年)的《山水圖冊》(上海博物館藏)之梧蔭芭蕉下茅亭中的二人如出一轍。雖然如此,這并不妨礙我們對石溪獨具一格山水畫風的嘉許。該圖的鑒藏印有:“仲篪審定”(白文方印)、“曾藏震澤徐仲篪家”(白文方印)、“徐望之頌慈父考藏印”(朱文方印)、“莊敬鑒賞”(朱文方印)、“紫伯秘玩”(朱文圓形方孔印)和“章氏紫伯鑒賞”(朱文方印)等。其中,“仲篪審定”(白文方印)、“曾藏震澤徐仲篪家”(白文方印)、“徐望之頌慈父考藏印”(朱文方印)為徐仲篪藏印。徐仲篪(1862-?),字望之,號鹿民、樂民,江蘇吳江人,富藏書畫。“仲篪審定”和“曾藏震澤徐仲篪家”兩印為徐三庚(1826—1890)所刻,見于《徐三庚印譜》[④],“徐望之頌慈父考藏印”獨不見于《中國鑒藏家印鑒大全》[⑤],或可補此書之不足;“紫伯秘玩”、“章氏紫伯鑒賞”為章綬銜藏印。章綬銜(1804—1875)為清代書畫鑒藏家,字紫伯、子伯,號辛復,別號爪鱸外史,浙江歸安人,擅書法,富藏書畫及典籍,所藏書畫以明以后作品多且精,曾鑒藏王冕的《梅花》、金農的手札、王鏊的《行書壽陸隱翁七十壽序卷》、張學曾的《秋興詩畫冊》、王翚的《山水卷》、張庚的《溪山行旅圖軸》、錢陳群的《尺牘卷》等,著有《磨兜堅室書畫錄》、《磨兜堅室詩抄》。章綬銜所藏書畫后來大部分到了陸心源(1834—1894)齋中,但遍查陸氏《穰梨館過眼錄》和《續錄》,并無這件石溪山水,這就說明在章氏藏品轉入陸氏家中之前,此石溪山水便已從其家中流出。另有一方“莊敬鑒賞”印,未詳何人藏印,其年代當在徐氏、章氏之后。

清·石溪《山水冊》(之一),紙本設色,31.8×65厘米,大英博物館藏

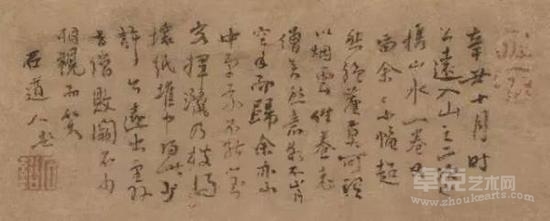

大英博物館所藏石溪《山水冊》為兩頁,紙本設色,每頁縱31.8厘米、橫65厘米,被合裱為手卷。其畫風與其常見的干筆皴擦、老辣而蒼渾的氣息相近。第一頁題識曰:“丙午深秋,清溪大居士枉駕山中,留榻經旬。靜譚禪旨及六法之微,論畫精髓者必多覽書史,登山窮深,方能造意,然大居士為當代名儒,至殘衲不過天地間一個懶漢,曉得什么畫來?余向嘗宿黃山,見朝夕云煙幻景、林木翳然,非人世也。居士遂出端本堂紙冊四幅,隨意屬圖,聊記風味云耳。居士當棒喝教我。石溪殘道志爪”,鈐朱文聯珠印“介”“丘”、朱文方印“石溪”和白文方印“殘道者”。從題識可知,此畫是作者游覽黃山后有感而寫,山中景致,或為黃山寫生,乃描寫秋天之景。此畫作于康熙五年(1666年),時年作者五十五歲,故此畫乃其盛年之作,反映其成熟時期的畫風;第二頁題識曰:“煙波常泛艇,石洞掛云瓢。不識此間意,何人詠采樵。石溪殘道人作于天闕山房”,鈐朱文橢圓印“好夢”。此畫是描寫冬天的景致,其畫境與詩意融合,互為參差,畫中有詩,詩中有畫。該畫題箋為近人符鑄(1886—1947)所寫:“石溪上人山水四景畫冊合卷。五云雙星硯齋珍藏。丙寅十月符鑄題”,其鑒藏印有:“無等庵收藏印”(朱文長方印)、“吳氏家藏”(朱文方印)和“侯士泰鑒定”(朱文長方印)。符鑄(1886—1947)為符翕之子,字鐵年、號瓢庵,別署閑存居士,署其居室為脫靜廬,原籍湖南衡陽,生于廣東潮州,晚居上海,擅詩文、書畫,與湯定之、謝公展、王師子、鄭午昌、陸丹林、謝玉岑、張大千、張善子共同成立“九社”,稱“民國九友”。其中,“五云雙星硯齋”為上海徐氏齋號,其詳情不可考;“無等庵收藏印”和“吳氏家藏”當為近代鑒藏家吳普心藏印。吳普心(1897—1987),號庭香,江蘇南通人,富藏書畫,其室名為思學齋,所藏書畫常鈐“南通吳氏收藏書畫印”、“崇川吳氏”、“吳氏珍藏”、“吳庭香印”、“普心”、“思學齋”、“思學齋鑒藏印”等印,美國紐約大都會博物館所藏一件明代唐寅的《垂虹別意圖卷》,便鈐有“無等庵收藏印”和“吳氏家藏”兩印;“侯士泰鑒定”為德國裔收藏家侯士泰(1914-2007)用印。侯士泰富藏中國書畫,其收藏的名跡除此件石溪山水外,尚有武宗元的《朝元仙仗圖》和任仁發的《五王醉歸圖》等,其常用鑒藏印有“天目山人”、“侯士泰鑒藏”、“尊古堂真賞”。據此可知,此畫流傳有序,歷經上海徐氏五云雙星硯齋、吳普心和侯士泰鑒藏,于1963年入藏大英博物館。

清·石溪《山水冊》(之二),紙本設色,31.8×65厘米,大英博物館藏

三件山水都是石溪盛年時所作,代表其典型風格,是其藝術由師法宋元諸家而漸趨獨立,漸入佳境之時。有意義的是,三件作品均未出現在以往的美術史研究中,在胡藝的《髡殘年譜》中也失載,這對于我們深入認識、全面洞悉石溪的繪畫風格與藝術嬗變,無疑可作查漏補缺之資,也是錦上添花的美事。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號