《借自然而化藝境-鮑加油畫作品展》

時間

2017年9月18日至24日

場地

中國文藝家之家展覽館

地址

北京市 朝陽區 北沙灘1號院 32 號樓

住宿

北京亞奧國際酒店 北京 朝陽區 北沙灘 大屯路 甲1號

前 言

菊燦如金,人淡如菊。在一年中最豐饒的季節,在習近平總書記文藝工作座談會發表三周年之際,我們在北京舉辦“藝術為人民——鮑加油畫作品展”,以安徽省文藝界深入生活、扎根人民取得的豐碩成果,向黨的十九大獻禮。

鮑加,1933年9月出生,安徽和縣人,祖籍歙縣,國家一級美術師。1949年6月起,從事藝術創作和美術組織工作,曾任安徽省文聯副主席,安徽省美術家協會秘書長、主席、名譽主席,中國美術家協會常務理事、理事,是新中國培養和成長起來的著名油畫家,為安徽油畫體系的建立貢獻了畢生的精力。

早在上個世紀六十年代初期,青年鮑加就創作了《毛主席在馬鞍山鋼鐵廠》《淮海大捷》(合作)《毛主席在共青團九大》等主題鮮明、構圖龐大、人物眾多、氣勢恢弘的油畫作品,以飽滿的革命激情和才情獨具的藝術稟賦,引起了中國美術界的注目。有的作品被中國革命博物館、中國美術館收藏后,至今仍然作為中國油畫史上的經典之作不斷出版和展出。

上世紀八十年代后,鮑加的創作進入了一個新的階段。他背起畫箱走向生活,隨地質勘探隊騎著駱駝深入新疆塔什拉瑪干沙漠腹地,攀登阿爾卡勒特爾大冰川,深入葛洲壩水利工程工地……創作出了《激流——劉鄧大軍挺進大別山》等重大革命歷史題材油畫和《大漠千里》《極目楚天》《長江第一大壩工地》等一批以祖國建設為主題的作品。這也構成了鮑加油畫鮮明的藝術個性和現實主義特色。

從上世紀九十年代開始,鮑加從關注社會轉向親近自然,從宏大場面的渲染轉向日常景觀的呈現。但即便是在自然風物的創作中,他也仍然堅持現實主義的藝術風格。他筆下的風景,無論是故鄉的老屋、小河、老牛,還是邊陲的草原、森林、駱駝,都有著很強的寫實傾向,有著很深刻的精神內涵。在堅持進行室外色彩寫生的畫家越來越少的今天,鮑加的鄉村風景系列《皖南古巷》《寂靜的深院》《家鄉的老村》等,域外風景系列等,都是面對自然,直接寫生而創作,散發出濃烈的生活氣息和觸手可及的生活質感,溫暖而樸素。這些借自然而化為藝境的作品獲得了美術界的肯定和好評。

在近70年的創作實踐中,鮑加飽含著對祖國、對人民的深情,堅定地走著藝術為人民、向生活探索、到大自然中采擷藝術素材的道路,始終如一地追求自己的藝術夢想,努力攀登藝術的高峰,耄耋之年,仍保持不懈的創作激情。鮑加曾說:“我鐘愛表述純樸、溫馨、寧靜的鄉土風情,摯愛含蓄而氣度平和、響亮而富有韻味、絢麗而不失淡雅的色彩語言,力圖在抒情的意境中,表現出令人愉悅、酣暢的審美情趣。”

此次展覽遴選鮑加各個時期的七十余件作品展出,敬希得到嘉賓和觀眾的評議。

感謝中國文學藝術界聯合會對展覽的熱情支持和指導。

中國美術家協會

安徽省文學藝術界聯合會

2017年9月?北京

三十年前,我第一次見到鮑加,當時他是在北京創作一幅大場面的歷史畫,年僅26歲,他是在工作中艱難的學習、探索并逐漸掌握油畫技巧自學成才的。20世紀80年代中期,他到巴黎住了半年,深入研究歐洲的油畫藝術并舉辦畫展。1988年他應邀赴斯里蘭卡,畫了一幅畫面上有160多個人物的表現解放奴隸題材的巨幅歷史畫,受到了廣泛的稱贊。

羅工柳

鮑加是一位非常優秀的中國油畫家,他用絢麗的色彩,或濃郁或清淡,用筆斑駁蒼勁,既有油畫應有的渾厚感,亦存中國畫所追求的清新意境。他對于油畫最注重的光與色的處理,吸收了印象派的精髓,并更進一步在光處、暗處、近處、遠處都做了細膩的鋪色,交代的清清楚楚。鮑加的風景畫由于融入自己的感情,尤富有藝術感染力而處處引人入勝,讀了他的畫,不禁令人沉醉于那甘醇與成熟的色彩不忍離去,多看他的畫一眼,便多一份迷戀,使自己浸淫在完全的藝術享受中。

何家良(新加坡)

鮑加筆下的天地是如此的豐富多彩,尤其值得稱道的是他對最熟悉的、最富有情感的景物的寫照,這就是中國皖南山鄉。他本是這山鄉之子。從這些畫幅中,我們欣喜的看到他的筆下情味往往更加率真。那些綠灰色的瀟瀟春雨,淺灘長橋的隱翠,江流的生氣,小院花影的平和……一一催人鄉思。還有那就是很多畫中的大樹、大山、大石、大壩、大橋和在這些巨大而且常常形態蒼老的意象之旁的人的生機。例如那些家鄉的老樹、海浪中的巨礁、斑駁的石壁、層巒和老屋等等,蘊含著自然精神的力量。我覺得這構成了他的鄉土樂章中最顯著動人的兩個互相呼應的正副主題。

鐘涵

部分展覽作品欣賞

《毛主席在共青團九大》

《淮海大捷》

《毛主席與馬鋼工人在一起》

《激流-劉鄧大軍挺進大別山》

《阿勒泰的樺林》(80X60cm-2009年)

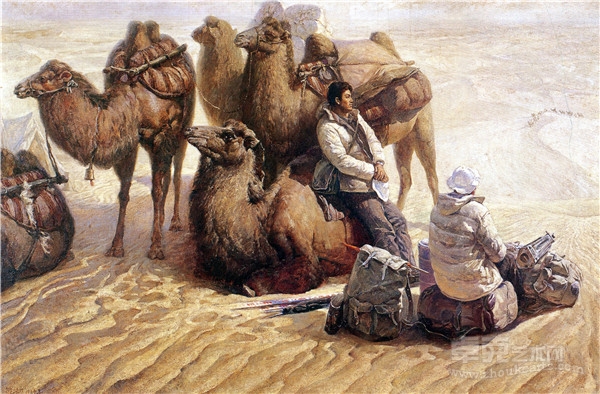

《大漠千里》(1984年,布面油畫)84cm X 112cm 入選第六屆全國美展

《風雪路遇》(145X114cm-2009年)

《葛洲壩工地寫生》(54X38cm-1979年)

《古城的早晨》(紙上油畫44X34cm-1957年)

《極目楚天》(232X110cm-1979年)

《皖南老墻》(140X120cm-1993年)

《早春》(100X81cm-2008年)

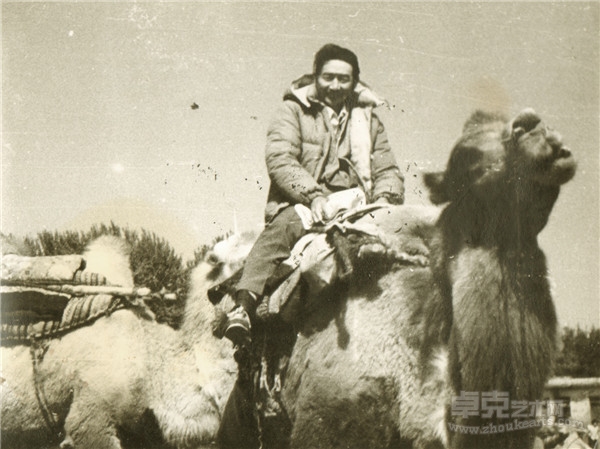

P8-1982年在塔什拉瑪干沙漠準備和地質隊員一起出發

P14-2006年在皖南宏村寫生

P16-2009年春,在新疆阿勒泰地區零下十六度的嚴寒中寫生-1

P40-2012年11月在愛爾蘭古堡寫生

P42-2008年在臺北淡水寫生

P46-1982年在帕米爾高原慕士塔梅峰下寫生

心靈鑄就絢爛

—— 記鮑加藝術生活方式:讀書、創作

劉繼潮

1993年,在紐約海倫.凱勒紀念館,盲人女作家海倫.凱勒的話:“當你感受到生活中有一股力量驅使你飛翔時,你是絕不應該爬行的。” 讀到海倫.凱勒這句話,此時,鮑加已入花甲之年,仍血涌百會,震撼、激動不已。由自學之途跨入神圣油畫殿堂的鮑加,對讀書癡迷與執著,以及對名人箴言的敏感,伴隨他的藝術人生。

鮑加年少失聰,接著聲帶麻痹。幼小的心靈壓抑、無助。鮑加說,是《約翰.克里斯多夫》和《鋼鐵是怎樣煉成的》等書籍,給我安慰和支持。貝多芬的《命運》交響樂,給我很大的力量。約翰.克里斯多夫于彷徨、茫然處境中,不屈于命運的奮斗精神,對一個貧弱少年,真是最大的支撐。至于奧斯特洛夫斯基的名言“當你回首往事時,不因碌碌無為無為而感到羞恥……”已刻在我人生的歷程中。

鮑加回憶:“前蘇聯帕烏斯托夫斯基的《金薔薇》,是我喜歡的美學散文集,翻閱了不知多少遍。”《金薔薇》早在20世紀50年代末,即由上海文藝出版社出版了中譯本。帕烏斯托夫斯基是俄羅斯當代著名作家,有“散文抒情大師”之美譽。《金薔薇》一書面世時,蘇聯文壇庸俗社會學和教條主義尚盛行,甚至把探討自我表現和寫作技巧的言論,斥為異端邪說。《金薔薇》在有限的篇幅中,對最生動、最富有創造性的文學藝術精神活動,娓娓道來,精致入微地描繪人類的美好感情等,無疑是沙漠中的一泓清泉。

帕烏斯托夫斯基說:“要想使構思成熟,作家決不可脫離生活,一味地去‘苦思冥想’。相反,只有始終不渝地接觸現實,構思才得以綻出鮮花,灌滿土地的漿汁。” 帕烏斯托夫斯基又說:“尤有甚者是某些畫家和雕塑家把靈感同‘癲狂狀態’混為一談。這實在是對作家艱苦勞動的無知與不敬。”鮑加在初涉藝術途中,有幸巧獲《金薔薇》,百讀而不厭,而接受到最好的最純粹的藝術啟蒙和神圣的藝術洗禮。

大量閱讀西方繪畫大師的傳記、日記,加深了鮑加對藝術家的理解。鮑加說《德拉克羅瓦日記》讓我知道,一個藝術家“每天一睜開眼,就毫不遲疑的起床走到畫架前”!雷諾阿手痹癱了,將畫筆綁在手臂上作畫。莫奈畫睡蓮時,已經86歲,失明、年老體衰,卻表現出不可思議的精神活力。他們成為我的榜樣。

鮑加幼小貧弱的心靈,因為讀書,而強大堅韌起來。以傳統文化哲學觀之,心、心靈,是人類實踐的起點與終點,是人的理智與意志的主宰,心有自決的能力,心之所知,既含攝經驗,又抉擇行動。唯“發明本心”,才可能“明心見性”。20世紀初,文化革命的新思潮與傳統文化徹底決裂,然而,在民間,傳統文化重視的自身修持的余脈仍潛行不絕。鮑加自幼開始喜好讀書,讀書養心,修持自我的努力,正是傳統文化余脈的回光反現。只是鮑加讀書之范圍已大大擴展。古代先賢內省與外觀的經驗歷史地積淀在中國人的血液中,這種“合外內之道”的深度思考,是文化創造的源頭活水。人的一生必須經歷不斷地由內而外的一系列的學習、修養、實踐及驗證的生命過程。“志于道,據于德,游于藝”,涵養本體,記取根源,致知于行、開發心性、創造自我的本心。人的一生必須奮勉振作,接受艱辛與磨難,無懈而勇敢,自覺強化創造的生命意識。

帕烏斯托夫斯基說:“我們大都是在青年時代能聽到心靈的聲音。那時我們的感情世界生氣蓬勃,還沒有什么摧殘過這個感情世界,沒有將它肢解成碎片。”年青的鮑加體驗到內在心靈的召喚,體驗到藝術初心的萌發,進而,感悟到時代、人民的召喚。回憶往昔,鮑加感慨道:“從事繪畫藝術,我走過了一條艱辛之路。”鮑加認識到:“人是可以掌握命運,也是可以改變命運的。”鮑加說:“這與早年熱衷于讀書、思考有關。”

鮑加周圍的朋友,經常點贊他氣質高雅,儒風雅趣,自然流露。殊不知,鮑加個人整體形象的外在表現,是長期內在修持、精神氣質的變化與升華。堅持讀書,是鮑加自我塑造的內在驅動力。

鮑加自幼年開始養成讀書習慣,后來有條件了,買書、訂雜志成為他唯一的嗜好,他每年至少訂閱七、八份雜志,如《詩刊》、《散文》《國家人文歷史》、《美術》、《中國油畫》等。20世紀80年代后,大量出版西方的美學、藝術類的翻譯作品,如《藝術符號》、《藝術心理學》等,鮑加都會買來研讀。鮑加的讀書習慣,雷打不動,每晚都讀到十一點之后。深厚的文化內蘊與底色,成為鮑加的油畫創作的寬闊的人文背景。

著名山水畫家陸儼少先生主張:“以我個人的學習經驗,全部精力是十分的話,三分寫字,讀書——包括讀馬列著作及中外文學書,倒要占去四分,作畫卻僅僅是三分。”“如果一頭只埋在畫里,沒有其他學問的互相促進,到一定程度,再提高是很難的。” 對畫家來說,陸儼少的經驗是珍貴的文化資源。現在有不少畫畫的人,喜歡在畫室中陳列各種古玩,好像博物館,書櫥里的書都是嶄新的。浮躁的當下,畫家不讀書的頑疾,令人憂慮。更令人啼笑皆非的是,隨著高科技的發達,微信社交媒體上,以“美圖秀”塑造的個體形象,美麗、動人,快捷,立即見效。“美圖秀”的流行,說明當下社會生活中,人們關注外表,忽略內在;滿足虛榮,丟棄本心。

近現代,從事中國畫創作,自學而成大器者,不乏其人。而從事油畫創作,自學而獲得成功者極為罕見。油畫是舶來品,自20世紀初引進中國,僅有一百多年的歷史。近現代中國繪畫史上,第一代油畫家,是一百多年前去歐洲留學,直接向西方人學習繪畫、或去日本留學,間接學習西方繪畫的那代人。第二代油畫家,是20世紀40年代前后出國留學、或考入美術學院,接受第一代油畫家們授業的那代人。第三代油畫家,為新中國美術院校油畫專業培養、接受過蘇聯油畫訓練的那代人。鮑加屬于第三代油畫家。一個有趣的現象是,鮑加起步于自學,沒有美術院校油畫學習的專業背景。自學而成為油畫家,且成為現代有影響的油畫家,在近現代中國繪畫史上,鮑加是一個獨特的個案。

鮑加的自學經歷,往往會被評論家一再提起。然而,讀書在鮑加藝術人生中,重大而深遠的決定性影響,卻無人深究。鮑加注重讀書,努力鑄造強大的內心,堅韌的意志,百折不饒的精神,這一非同一般的內在自覺,對自學繪畫,特別對自學油畫的鮑加來說,其意義是不言而喻的。

鮑加16歲便成為文工團員。20世紀50年代初,安徽現代美術如一張白紙,亟待創發。1954年,“青年鮑加初次展出他的一幅表現水庫的油畫——《汛》。那幅畫篇幅不大……但畫面上卻流露出一股不可抑制的生機和閃爍的才華,它深深地吸引著我……”寫下這段文字的是著名版畫家鄭震先生。鮑加也曾寫到:“首屆安徽省美展中展出鄭震幾幅精彩的水彩畫,我至今還依稀記得那透過淋漓水色所描繪的優美江南農村小景。這是我第一次見到他的作品,曾給予我最初的審美啟迪。”鄭震早年自學木刻,20世紀40年代已是宋慶齡版畫基金會的會員,鄭震長鮑加11歲。相遇于安徽現代美術隊伍組建之初的兩位畫家,皆自學繪畫、喜好讀書,他們在半個世紀的交往中,相惜相重,相互支持、激勵,攜手共同開拓安徽現代美術教育和安徽美術創作的荒原,為安徽現代新美術的發展與繁榮,做出了特殊的歷史性貢獻。

鮑加油畫寫生《古城的早晨》34cm×24cm,畫于1957年。今天看來,作為一幅現場寫生,無論作品構圖的完整性,畫面的黑白灰節奏,冷暖色彩與光感的表現,以及畫面上的線與面、疏與密、大塊與細節等,都恰到好處。需特別提請注意是,作者不是美術院校油畫專業的學生。這年,鮑加24歲,是一位自學油畫的藝術學徒。這張作品充分展示鮑加的寫實才能和色彩稟賦。正是這張畫深深鑄就作者的藝術初心與以油畫為生命的生活方式。由此,筆者自然聯想到,馬克西莫夫的寫生作品《正陽門之晨》。馬克西莫夫1955年應邀來華,1957年返回蘇聯。《正陽門之晨》當畫于來到北京之初。也許鮑加看到過《正陽門之晨》的印刷品,也許鮑加的《古城的早晨》受到過馬克西莫夫的《正陽門之晨》的影響。如是,當看出一位自學者對油畫發展思潮的特殊敏感,和內在強大的吸收、消化能力。

1960年,中國革命博物館為慶祝建黨40周年,點名鮑加參加革命歷史畫創作活動。一名自學走上油畫創作之路的青年作者,能與全國油畫專業著名畫家們一起,參加革命歷史畫創作,對26歲的鮑加來說,既是極大的激勵,又是嚴峻的考驗。《淮海大捷》幾易其稿,終于找到表現革命戰爭所向披靡的氣勢和氛圍。《淮海大捷》被中國革命博物館收藏長期陳列并列為中國百年油畫經典大展作品。

1963年,中央美術學院油畫系以寬廣的學術情懷,接納了受慧于讀書、生活,創作實踐豐富的油畫自學者鮑加。鮑加進修結業時創作的《毛主席在共青團第九次代表大會》油畫作品,色彩絢爛、場面宏大而成為當時重大題材油畫創作的代表作品之一。作品的力度和影響,使鮑加進入了中國油畫家的專業隊伍。

油畫《極目楚天》,尺幅為100cm×232cm,創作于1979年。2016年出版的《鮑加油畫作品選集》,第一次收入該畫。經“文革”極左思潮沖擊后,人們開始反思。1979年《美術》第5期發表吳冠中撰寫的《繪畫的形式美》的文章。油畫《極目楚天》是在這一特殊時期創作的。

《極目楚天》描寫普通人的勞動生活,這是鮑加創作取向的新視角。駕馭、處理宏大場面是鮑加的優勢。高空塔吊平臺的巨大體量,產生強烈的視覺沖擊力。平臺上四個人物,疏密有致,形成倒 u 字形環繞,收攏畫面前沖的氣息,使畫面險峻中見平穩。畫面右方的連拱大壩工地,燈火一片,熱氣騰騰,新的一天即將開始。整幅畫的主色調是藍灰、綠灰、紫灰的交織,略用暖色側光點綴。鮑加說:“在葛洲壩工地,我嘗試將高壩、塔吊的形體、色彩和線條,組合成富有音樂旋律美的藝術形式。” 油畫《極目楚天》創造出寫實與浪漫的交響,回到了油畫寫實表現的正途。

80年代初,面對新時期美術創作的異彩繪呈的多樣面貌,鮑加以“玩命”精神深入生活“淘金”,以繼續構建一直追求的詩意油畫的美學理想。鮑加不顧艱難險阻,隨一支地質調查隊,向號稱“死亡之海”的塔克拉瑪干大沙漠進發。油畫《大漠千里》可以說是生活瓊漿、藝術激情的結晶。《大漠千里》也成為鮑加油畫創作進入新階段的重要標志。

1985年6期《美術》雜志簡訊載:由中國藝術研究院、中國美術家協安徽分會發起,匯同中央美術學院、北京畫院、《美術史論》編輯部共同籌備主辦的“油畫藝術討論會”1985年4月21日在安徽涇縣開幕。來自各地的油畫家和理論工作者60余人本著“創作自由、評論自由”的精神,結合我國當前油畫創作中的問題,就“藝術觀念更新”等問題開展了熱烈的討論。著名畫家吳作人、吳冠中、艾中信、羅工柳等出席會議。85,“油畫藝術討論會”提供一個平臺,讓文革之后的國內、國外,老、中、青油畫家們,齊聚一堂,暢所欲言。85,“油畫藝術討論會”是改革之初,油畫界的大事件,已經載入中國現代油畫發展史。

在鮑加的策劃組織推動下,1990年6月16日安徽省美術理論研究會在屯溪召開成立大會。鮑加參與組織全國性油畫學術活動,是一次大手筆;鮑加力主成立安徽省美術理論研究會,當是鮑加視角下自身協會工作的創新。鮑加歷來重視協會的理論建設,嘔心瀝血,身體力行,為安徽美術創作的繁榮,精誠服務。同時,中國美術家協安徽分會的平臺,也給鮑加帶來機遇。1985年,中國美術家協會選派部分畫家赴法國巴黎考察,難得的巴黎朝圣機會,幸運地降臨鮑加的頭上。

鮑加以十分虔誠的心境,開始巴黎之行。印象派大師光與色的世界,他嘆為觀止,后印象派畫家作品的激情與律動,他受到震撼。徜徉在異域藝術天地里,他更多感受到藝術自身語言和風格的多樣與魅力,色彩和形式的奧妙與神奇。他喜歡莫奈作品中洋溢的光色之美。在與大師的對話中,在碰撞與啟迪的心領神會中,鮑加體驗到內在自我的蘇醒。

20世紀90年代,鮑加開始從關注社會轉向神往自然,從宏大場面的渲染轉向平凡景觀的捕捉,從傾心于熱烈的壯美轉向清純的詩意的優美。畫家的這種轉變不是外在的迎合,不是簡單的逆反,而是時代文化轉變對藝術家的影響與規定,也是深思熟慮后藝術家審美理想的內在選擇。對鮑加來說,始終持守現實主義的創作理路,既沒有偏離,也不存有回歸。

20世紀90年代,在商品大潮的沖擊,美術界某些有影響的油畫家也難以抵抗誘惑而制造平庸之作。有文章驚呼:堅持進行室外色彩寫生的畫家越來越少了。彩色照片作為畫家創作的參考或資料本無可厚非,一旦完全以照片代替對“自然女神”的信仰和崇敬,作品恐怕只會剩下干癟的外殼。這種缺少真誠的短視創作行為,既是對藝術的褻瀆,又斷送了畫家的藝術和市場。

《金薔薇》在鮑加心靈上,曾留下深深的印跡。帕烏斯托夫斯基說“作家決不可脫離生活……只有始終不渝地接觸現實,構思才得以綻出鮮花,灌滿土地的漿汁。”鮑加背著幾十斤重的畫箱和畫材,肩上磨成老繭,兩臂曬脫皮,也全然不顧。鮑加全身心地撲向山川自然的懷抱之中,他走到哪里,畫架就支到哪里。他的大部分油畫風景作品都是面對自然,直接寫生創作的。秀美的山水林木,浸潤在畫家的血液里,積淀在畫家的心靈中。鮑加以底蘊深厚的本體之心,感悟、體驗山水自然。心靈、精神,與客體自然,在虛無縹緲的狀態中相互滲透,相互糅合。自然因心靈而有了情感,心靈因自然而有了載體。在心靈與自然的碰撞中,物性化為詩性,瞬間化為永恒。魂牽情系的自然,終于以詩化的意境呈現為油畫藝術形式。鮑加的鄉情系列有:《皖南古巷》、《寂靜的深院》、《家鄉的老村》等;域外系列有:《巴爾奇克海岸》、《黑海邊的花墻》、《白樺》、《紐約中央公園》等。與某些抄照片的作品大異其趣的是,這些作品都具有生動的直接感受和濃烈的生活氣息。

心靈鑄就絢爛,這是藝術的絢爛,更是人生的絢爛。以傳統文化視角觀之,絢爛,當是天對勤勉不懈的藝術家的激勵與褒獎。鮑加最終選擇了絢爛后的淡雅。鮑加說:“我鐘愛表述純樸、溫馨、寧靜的鄉土風情,摯愛含蓄而氣度平和、響亮而富有韻味、絢麗而不失淡雅的色彩語言,力圖在抒情的意境中,表現出令人愉悅、酣暢的審美情趣。”鮑加追求的“絢麗而不失淡雅”的詩意油畫的審美境界,也就是古人所云:清水出芙蓉,天然去雕飾的境界。平淡而到天然處,則善矣。東坡居士嘗云:大凡為文,當使氣象崢嶸,五色絢爛,漸老漸熟,乃造平淡。鮑加的油畫藝術于絢爛之極,終致平淡。

2017.7.12.觀觀堂于合肥

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號