過于喧囂的孤獨(dú)

趙松

一個人選擇哪種活法兒,決定了其所是。但所謂的“如其所是”,在他者的眼中所形成的印象,其真實(shí)性卻往往與其本人所認(rèn)為的大相徑庭。他者接受了一個人的角色狀態(tài),卻常常會忽略其本真狀態(tài)。這種忽略的習(xí)以為常,會使那個本真的自我個體有種被囚禁的感覺——“我”被“角色”所禁錮,“我”享受了“角色”所帶來的一切,比如身份的存在感與安全感,同時(shí)不可避免的,“我”也不得不承受隨之而來的套中人狀態(tài)——“我”在卻如同不在。于是在屬于公共語境的“角色”與屬于私人語境的“我”之間就會不知不覺地形成某種深度的斷裂帶,“角色”的存在狀態(tài)越是喧囂的,則“我”的存在狀態(tài)就越是孤獨(dú)的。

趙春的身份有些復(fù)雜。將藝術(shù)家、美術(shù)館館長、社會活動家、教育者等角色集于一身的事實(shí),既令成就了他的公共身份,也令他身份模糊。盡管在以跨界為時(shí)尚的今天,這根本不算什么“問題”,但對于他來說,作為藝術(shù)家的本我被其它身份的層層包裹,卻并不是件令人愉悅的事情,有時(shí)候甚至是會讓他深感窒息的。因?yàn)樗乃囆g(shù)創(chuàng)作始終在持續(xù)著,他的那個“本我”不斷地試圖通過那些作品發(fā)出聲音,正如出現(xiàn)在他的那一系列水墨作品中的形象模糊的男人,他們總是以一種沉默、冰冷而又固執(zhí)的眼光盯著外面,傳達(dá)著內(nèi)心焦灼的喧囂,也投射出莫可名狀的孤獨(dú)。那種被囚禁者的狀態(tài)仿佛通體散發(fā)著硫磺的氣息,就好像始終處在隨時(shí)遇到某個微小火星就會突然發(fā)生爆炸的臨界狀態(tài)。

在日常狀態(tài)下總是以解決問題的人出現(xiàn)的趙春,其實(shí)相當(dāng)于把所有問題都留給了那個作為藝術(shù)家的自己。“我是誰?”對于不善辭令的他來說,這個問題在日常情境下幾乎是無解的,而只有在其藝術(shù)創(chuàng)作中才有充分打開與追問的可能,他也唯有通過藝術(shù)創(chuàng)作才能或多或少地消解這種反思與追問所導(dǎo)致的內(nèi)心喧囂,如果打開本我將面對更深的孤獨(dú),那他寧愿這孤獨(dú)以更為清晰切膚的狀態(tài)浮現(xiàn)。這個名為《孤獨(dú)》的展覽,以及其中的所有作品,在很大程度上就是為此而出現(xiàn)的,從它們的狀態(tài)就可以感覺得到,從開始創(chuàng)作它們那一刻起,他就沒想過要有所保留。

這個展覽,在某種意義上就像他的精神自傳。盡管他使用了繪畫、裝置、雕塑等藝術(shù)形式,但所有的作品其實(shí)都處在一個整體作品狀態(tài)中,就像一種自言自語在空間中不同方位上的各種回響,它們各就其位、各言其是,而又互相蕩動、形成某種共鳴,仿佛它們從來就是這么存在著的,而不是剛剛被并置于此。他不要精致,不要漂亮,只要力度,只要尖銳,因?yàn)檫@是他的自白狀態(tài),而不是自圓其說。正像那組雕塑裝置作品《瞧,這個人》所展現(xiàn)的,他把自己的翻模上半身裸體塑像倒懸空中,而地面上正對著它的,卻是一個中指,沒有手,只有這個斷離了手的中指,正指著那個倒懸的“我”。在這個視覺情境中,我們看到的是藝術(shù)家的趙春對社會角色的趙春的反諷與調(diào)侃么?恰恰相反,那赤裸的半身塑像,倒更像是一個被剝離了所有身份的趙春,一個殘缺的被倒掛在那里的軀體,被地上那根斷離了手掌的中指所指斥。這種殘酷的自指狀態(tài),使得趙春的所有身份,包括藝術(shù)家的身份都成了他者狀態(tài)。有誰能真正理解這個倒掛的殘缺者的精神處境呢?他在那里,以一種不為人知也不為人理解的狀態(tài),在那里,以痛入骨子里的自嘲成其所在。

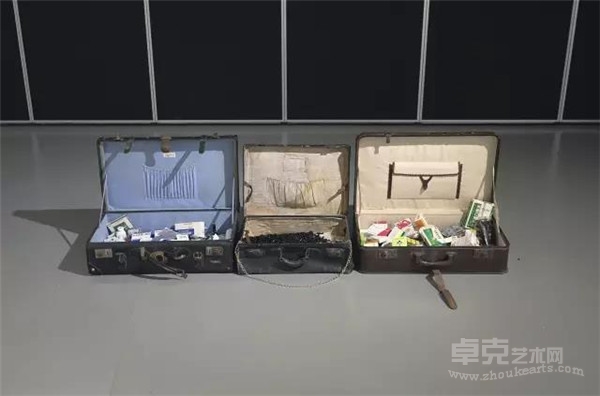

閱歷豐富而又復(fù)雜的趙春在面對本我的時(shí)候并非只有殘酷自嘲的視線,還有冷冷的幽默意味不時(shí)浮現(xiàn)。像他這樣的人要想敘述其閱歷,說出那些刻骨銘心的教訓(xùn)與幡然醒悟得需要多少故事呢?他在裝置作品《那些年我吃過的藥》里給出的是一個頗具黑色喜劇意味的視界:一個舊旅行箱打開放在那里,很多藥瓶整齊地?cái)[放在里面,就像一個收藏品專用的地方。這些藥瓶上都有不同的名字,當(dāng)然也就指向了某種功效,就好像他人生這么多年里所吃的那些藥一樣,但若仔細(xì)看其后置上的名字,則又很容易理解為它們所針對的都是人的七情六欲所導(dǎo)致的病癥。而與之相對的,是掛在墻上十二本精裝厚書,它們原本是英文版的名為《伊甸園》的彩色圖冊,而現(xiàn)在都被他通體涂成了紅色,或者說被他用血紅色封住了,變成了再也無法打開的徒有其表的死書,封面上都被他畫上了各種藥瓶,看上去就像那些兒童習(xí)字圖冊里的樣子,充滿了幼稚的,單純的,天真的氣息。藥到病除了么?他究竟通過吃藥醒悟了什么呢?似乎在他心里,改變一切的并不是什么病,而是那些藥。很多時(shí)候,并不是因?yàn)橛胁∧悴懦运帲退隳銢]病,也會有人讓人吃藥,在知道的情況下,也在不知道的情況下,總之會讓你吃下很多不明不白的藥。這些藥,都有毒,這些毒,至今還留在他體內(nèi),足以讓他一直醒著,即使是在獨(dú)自面對自己的漫漫長夜里。

在人的閱歷中,最深切的往往是一些別人所不會注意的點(diǎn),而這些點(diǎn)又總是記憶中最細(xì)微的最走心的留存。在這方面趙春也不例外,甚至更是如此。比如他在那組綜合材料繪畫作品《記錄》中就選擇了在他個人成長的過程中曾經(jīng)有過深刻影響的一些“聲音”作為核心材料。這些聲音在他的記憶中是永遠(yuǎn)無法抹去的,因此他選擇的是它們的物質(zhì)載體——磁帶里用來記錄聲音的那細(xì)長的塑料薄膜體,它們屬于鮑勃-迪倫、約翰-列儂、鄧麗君,還有崔健,趙春的方式是讓它們像防偽線那樣的狀態(tài)出現(xiàn)在半透明的畫布上,被他隨手涂抹的那些看起來非常感性的色塊所襯托著,似乎對于他來說,盡管那個時(shí)代里的各種激動心神的情景早已斑駁模糊如舊夢,可是那些“聲音”卻已深埋在他的記憶里了,即使他閉上眼睛,不再哼唱,那些人也仍舊會在他心里自動歌唱,變隨時(shí)幻化成彩色的夢境,但這個場境是封閉的,別他人永遠(yuǎn)都無法進(jìn)入其中的,他仿佛在說,你們可以看,看到它們?nèi)绱松拾邤蹋瑓s不可能像我那樣隨時(shí)傾聽。

或許在趙春看來,人觀看世界,這個行為本身并不是單向的,并不是簡單的讓世界的種種景觀在眼中自然成像,事實(shí)上當(dāng)人在觀看世界的過程中也是不斷地被世界所呈現(xiàn)的種種現(xiàn)象所侵入的,即使你是久經(jīng)歷練老于世故,你的眼睛也無可避免地被世像所不斷沖刷甚至腐蝕。也正因如此,在他的那組裝置繪畫《虹膜》中,我們看到的是8個白鋼制成的眼球體,它們不僅有瞳孔,還被不同的色彩所占據(jù),與其說是眼球虹膜映現(xiàn)了外界色彩,倒不如說是外界色彩瞬間破碎并洇染其上,這就是觀看的后果,因?yàn)閳?zhí)著于觀看,我們最后慢慢地很可能什么都看不見,只能看到虹膜本身。這是對日常視界狀態(tài)的殘酷隱喻。過往的每一天,我們真的看到了什么么?這也是一種困境意識。在展現(xiàn)困境意識方面,趙春還有更為直觀的方式。比如在繪畫裝置作品《困獸》中所展現(xiàn)的——畫面中神秘而奇美的豹子、獅子以及自畫像,不僅被畫面本身所禁錮,還被具象的牢籠所禁錮。我們所謂的日常審美狀態(tài),難道很多時(shí)候不都是處在深受禁錮的事實(shí)中么?我們難道不是習(xí)慣于以發(fā)現(xiàn)美為出發(fā)點(diǎn)最終禁錮了美么?那我們究竟是希望這美永恒不變還是變成死的標(biāo)本呢?最終又是什么力量讓我們慢慢忘卻這禁錮的事實(shí)而陷入習(xí)慣性的接受式審美呢,就像坦然接受了自身的慢性死亡狀態(tài)?

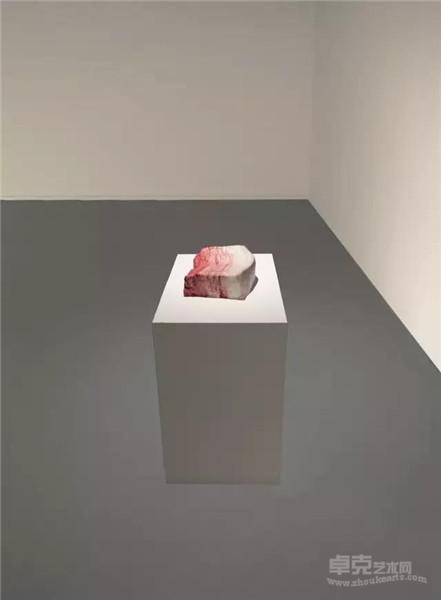

身處展覽的現(xiàn)場,面對不同類型的作品所營造的空間視界,你是能感覺得到趙春的思維是復(fù)雜而又多變的。除了反思揭示隱秘“自我”的存在、痛與樂的多重記憶、殘酷的視覺困境等等之外,他也關(guān)注信仰的問題。無論是觸目驚心的聲音裝置作品《肉-痛》,還是裝置作品《書-圣經(jīng)》和《心經(jīng)》,都能反映出他對于肉體存在與精神存在之間的那種對立的本質(zhì),以及用物質(zhì)的狀態(tài)來映射精神信仰存在的可能性的凝神與思慮。他并非任何意義上的信徒,但他會把自己置于不同信仰之間,變成一個微不足的寂靜之點(diǎn),歸根到底他要觀照的只是自我,像一粒塵埃,如此這般存在于世界的表面。

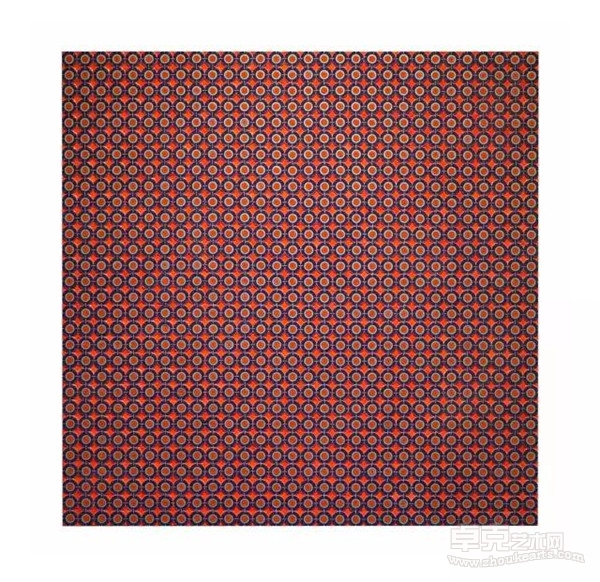

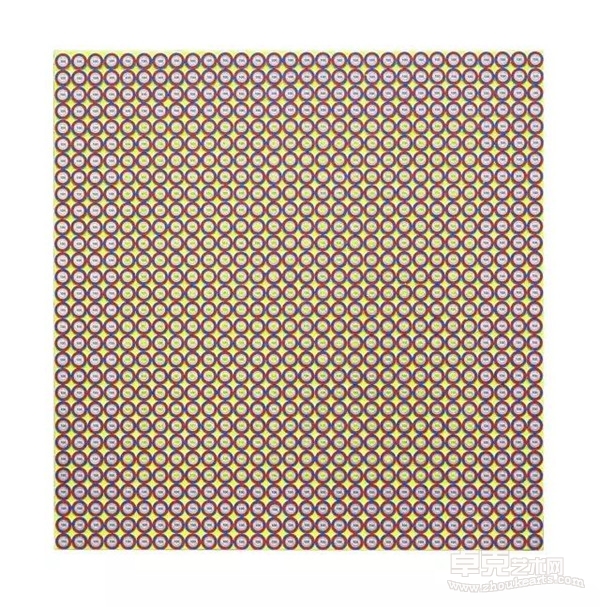

如果說那件用寫滿《論語》內(nèi)容的宣紙包裹沙發(fā)的書法裝置作品《中庸》,反映的是他對于知識世界的虛假成像作用遮蔽性的調(diào)侃與暗諷,那么顯然,那8幅用賭場籌碼拼貼成的繪畫裝置作品《籌碼》,則是對于功利主義橫行的當(dāng)下時(shí)代里的諸般世態(tài)的游戲式觀望。他去除了籌碼的功能,把它們變成了繪畫的材料以及主要的圖像元素,讓它們所生成的畫面看上去既具體而又抽象得如此美妙,這種游戲化的藝術(shù)方式是否已徹底顛覆了籌碼原本象征的殘酷賭局的性質(zhì)呢?是不是暗示著某種脫身而出后的換種玩法的心態(tài)呢?人生的賭局真的能夠隨時(shí)可以抽身而退么?籌碼有的是有形的,更多的則是無形的,誰的人生是否變成了一路走到黑的賭局,往往并非親歷者自己能看清楚的,可是,又有多少人真能置身事外成為真正的局外人呢?

趙春用自己的作品一下下地剖開了自己那堅(jiān)硬的生活外殼,以從未有過的方式和狀態(tài)或直觀或曲折地呈現(xiàn)了自己的孤獨(dú)心境,同時(shí)也折射出在保存這份心境的過程中所不斷面臨的種種喧囂時(shí)刻。他毫不掩飾自己內(nèi)心深處的那種焦灼感與反思掙脫的欲望,也從未如此真切地抵臨“自我”,與之發(fā)生最直接的對話,他努力讓這種自我的追問持續(xù)下去,因?yàn)樗宄ㄓ腥绱瞬拍苷媲械仳?yàn)證自我的存在及其意義。他似乎也渴望著超乎日常之外的心靈對話能由此發(fā)生,與某些同樣孤獨(dú)的他者的,與更為孤獨(dú)的世界的。

《虹膜》 單個直徑80cm 不銹鋼綜合材料 2017

《瞧 這個人》 雕塑 2017

《記錄》 120x120cm 綜合材料 2017

《記錄》 120x120cm 綜合材料 2017

《籌碼》 120x120cm 綜合材料 2017

《籌碼》 120x120cm 綜合材料 2017

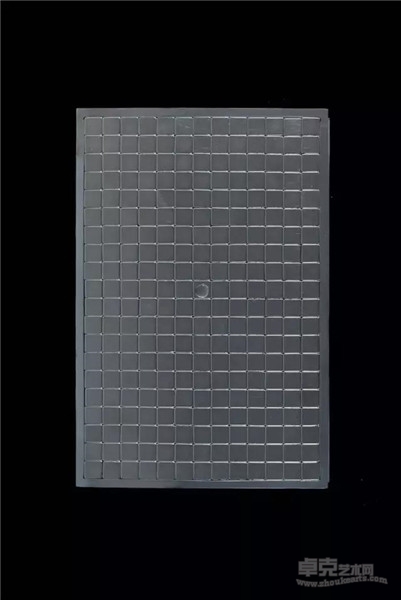

《困獸》 180x360cm 金屬網(wǎng)格、布面油畫 2017

《困獸》 180x360cm 金屬網(wǎng)格、布面油畫 2017

《肉》硅膠、油畫、音箱 2017

《心經(jīng)》 41x27x5cm 不銹鋼、吸鐵石、水珠 2017

《圣經(jīng)》 41x27x6cm 硅膠、縫紉線、彩繪、音響 2017

《那些年我吃過的藥》 裝置 2017

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號