《故鄉(xiāng)印象一》

時代喧囂。但有一處來自東方的詩意和美,讓世界領(lǐng)略到了中國畫的當(dāng)代魅力,這就是笠夫的中國山水畫。

時值加拿大150周年大慶,一場基于中加跨文化交流的主題畫展,在不列顛哥倫比亞省會城市維多利亞美術(shù)館展出。其中,中國畫家笠夫的作品,吸引了觀者的注意,并成為展廳的亮點。精到的筆功,沒骨畫法和古法用筆之間的完美平衡,是笠夫作品的主要特質(zhì)。同時,高雅和莊重所構(gòu)成的畫風(fēng),則是笠夫作品得以在喧囂的時代脫穎而出的魅力所在。

世界急于求成,像笠夫這樣清教徒式的藝術(shù)家越來越少。

是的,笠夫以一種清教徒式的修行,沉浸在中國傳統(tǒng)繪畫的探索中。極少的社交,不攀附也不依附所謂的圈子。最近這兩年,笠夫干脆隱居太平洋西海岸的小城,將生命和時間最大可能的交給藝術(shù)。盡管,笠夫的存在方式不吻合潮流,但這種“不吻合”,這種特立獨行,卻是代表藝術(shù)未來的一股清流。

毋庸贅言,中國繪畫,惟古典畫法之要求最為嚴苛。這方面原因有二:一是上下數(shù)千年,中國繪畫已經(jīng)形成一套系統(tǒng)法則,嚴謹如一門語言,創(chuàng)造了一套完整的語匯;二是它要求繪畫者,必先完全掌握這套語言法則后,方有能力講述“自己的故事”。單就這一點,沒有“管錐”的精神,面壁的恒心是不行的。

10年前,由電視人跨界藝術(shù)的笠夫,放下攝像機,一頭扎進畫室,“與世隔絕”。窗外世事喧囂,窗內(nèi)面壁深究廣學(xué)的笠夫,學(xué)遍中國古典大師。而這些高山仰止的先人,亦成為他的藝術(shù)導(dǎo)師,和心靈知音。期間,單是臨摹的作品,猶如紙山,而技法和風(fēng)格,就在這樣虔誠的跋涉中,一次次升級和超越。10年后,笠夫出山,第一幅作品面市,即在保利中國秋季拍賣中,創(chuàng)下3尺《殘荷》(水墨)12萬拍出的佳績。之后,首次個展上匆匆亮相便又“回到畫室”的笠夫,用行動詮釋了一個樸素的規(guī)律:和科學(xué)家一樣,藝術(shù)家的養(yǎng)成,同樣需要高度的專注和面壁精神。正是靠著這種深鉆到底的精神,笠夫完成了作為畫家的轉(zhuǎn)型,且又自成風(fēng)格。“畫癡”的別名也由此而來。

笠夫以清教徒式的虔誠,深潛于藝術(shù)的海洋。能不怕寂寞,能十余年而不倦地堅持,是需要心靈的力量的。

未經(jīng)商業(yè)包裝的畫更純粹

兩年前,當(dāng)笠夫作品進入北美市場,有評論家認為,笠夫的作品有著中國傳統(tǒng)畫純正的根脈,同時又具有鮮明的個性語言,是一位未經(jīng)商業(yè)包裝的畫家。加上其畫風(fēng)的獨特與純粹,成為國際藏家青睞笠夫作品的重要原因。

作為藝術(shù)家的語言特性,笠夫的作品,容易觸及人類共性的主題,比如生命、尊嚴、悲憫、愛,而非固定的背景,這使笠夫的藝術(shù)語言擁有了國際性的屬性。僅僅是一只貓,笠夫的筆下有同情、憐憫和無法抗拒的愛的表達。這樣的作品面前,即便是怎樣的國家和文化背景,人們都可能找到進入作品的情感通道。

哲學(xué)意向則是笠夫繪畫的又一特質(zhì)。當(dāng)戾氣、輕佻成為藝術(shù)探索的主調(diào),當(dāng)顛覆為指向的新水墨充斥著視野,笠夫的作品――承襲古典又兼具時代感――正是憑借其根植于傳統(tǒng)、又洋溢著時代氣息的特質(zhì),喚起人們久違的哲思和莊嚴感。駐足笠夫畫前,或山水、或翎毛,可以感知景物外貌,可以領(lǐng)悟背后內(nèi)涵,以及精神、生命力和靈性,這正是中國繪畫的精髓:神形兼?zhèn)洹?br /> 去年夏天,笠夫曾在與收藏者的公開交流中,闡述過他的觀點:“中國畫自古就是以非同尋常的高度示人。這源于文人的介入,將太多的思想融入作品,這樣的畫,既有畫面內(nèi)容,又承載著思想。”的確,中國畫所貫穿的家國情懷和普世價值,使笠夫的藝術(shù)語言,往往直抵人類的終極命題。

借助笠夫今春的新作《新桃花源》長卷,人們?nèi)菀渍业阶约盒闹械脑娨夂瓦h方,容易對接并感懷遙遠的故園情思和赤子情懷。閱讀這樣的畫卷,適合溫一杯清茶,燃一盞心燈,徜徉于笠夫營造的人文意境,體味“千里共嬋娟”的浪漫,“天涯何處無芳草”的灑脫,以及“一蓑煙雨任憑生”的豪邁。

相對于新水墨的困境,笠夫這樣深耕傳統(tǒng)語言的繪畫,相信會在未來市場擁有更好的前景。這是因為,傳統(tǒng)中國畫更能代表中國文化,更能反映傳承之后的時代氣象。

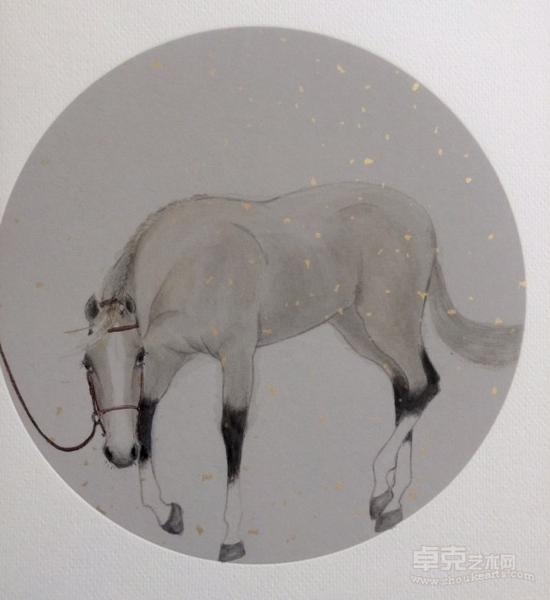

《千里馬》

笠夫風(fēng)格:游刃于傳統(tǒng)和現(xiàn)代的兩級

笠夫的傳統(tǒng)中國畫給人最深的印象,是寧靜。

想來,衡量藝術(shù)家修為的,主要是畫風(fēng)優(yōu)雅和對畫筆的掌控自如。以書法見長的笠夫,時而在畫卷中留下一段筆墨空間,堪稱書畫俱佳的畫家。其實,一個中國畫的畫家,必須源于深厚的書法功底,方能自成格局。

觀笠夫的山水,甚至花鳥,還原古典畫法非常之純粹,“有宋元之風(fēng)采,有魏晉之神韻”(學(xué)者皮道堅語)。在古法用筆基礎(chǔ)上,笠夫已然形成獨到的見解,同時,獨特的沒骨畫法,在水墨和動物方面的結(jié)合最為獨特。這份功力與寫意的獨特語言,令畫風(fēng)嚴謹之間,平添了幾分靈動,殊是可貴。

在笠夫仿“明四家”沈周的山水長卷中,浩蕩淡雅,筆墨精到,處處可見質(zhì)樸的古意,和克制的美。而貫穿如詩的山水間那份黛綠色的氤氳之氣,則將遙遠的詩意家園,呈現(xiàn)眼前。

這位內(nèi)心篤定的畫家,在發(fā)展個人風(fēng)格同時,也在一次次實現(xiàn)自我超越:從獨具風(fēng)格的沒骨畫法,到?jīng)]骨與骨法用筆的相互融合;從詩意山水和人文意境,到富有靈性和創(chuàng)意的著色特質(zhì),印證了藝術(shù)家風(fēng)格的成熟與藝術(shù)語言的日臻完善。

就在筆者沉浸于笠夫營造的寧靜中國意境之中,笠夫又拿出新近創(chuàng)作的剪紙作品。這組極具視覺沖擊力的現(xiàn)代剪紙,好似交響樂的終極樂章,給人以震撼:極簡的線條、夸張的造型和近乎驚艷的色彩,賦予剪紙以全新的概念,以時代感,以獨特美。一面是傳統(tǒng)中國畫的寧靜世界,一面則是張力十足的現(xiàn)代剪紙,笠夫用兩種迥然不同的方式,表現(xiàn)著他的想象力和創(chuàng)造力。

世界在努力了解中國。笠夫的實踐證明,承載幾千年精髓的中國傳統(tǒng)繪畫,必然在未來藝術(shù)市場上占據(jù)更重要的地位,無論東方還是西方。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號