陳明華

1962年出生于福建。1982年考入福州大學廈門工藝美術(shù)學院陶瓷專業(yè)。1990年進入中央美術(shù)學院學習油畫。2012年進修于中國人民大學寫意精神油畫班。2013年出訪歐洲。現(xiàn)為中國美術(shù)家協(xié)會會員、中國水彩畫協(xié)會福建省藝術(shù)委員會委員、北京當代中國寫意油畫研究院理事、福建省油畫學會理事、福建省美術(shù)家協(xié)會油畫藝術(shù)委員會委員、中國東山油畫院院長。

? 自由 · 神手之一 180 cm×160 cm 2014年

情緒的力量

陳明華 / 文

繪畫藝術(shù)進入當代后,自覺或不自覺,主動或被動,情愿或不情愿地,畫家、藝術(shù)家都會從一點轉(zhuǎn)到多點的思索,從關(guān)注某種共同的意識轉(zhuǎn)到關(guān)注特殊性的發(fā)生,從觀察生活,尋找刺激與靈感轉(zhuǎn)入思索生活,進而思考藝術(shù)作品存在的價值。模式化被懷疑,共同的語言被顛覆,就像尼采的預(yù)言“偶像”進入了黃昏。處在這樣的否定階段,對與錯對一個藝術(shù)家來說已經(jīng)沒有了太大的意義。

? 自由 · 神手之二 180 cm×160 cm 2014年

曾經(jīng)讓我魂牽夢系的畫面已經(jīng)失去了當初的魅力,我覆蓋了許多令我激動的畫幅。如果說覆蓋可以被稱為“否定”的話,那么我的覆蓋多少有一點“反思”的意思,但我深知自己不適合抽象的理性思維,相反,我很感性,眼前的視域里的某些微妙的異樣都可能引起我強烈的繪畫欲望。那種瞬間的感覺常常把我引向遙遠的想象,盡管我對自己沒有太多的奢望,但如果說想象是一份奢望的話,我意識到自己已經(jīng)擺脫了具體物象的限制,我可能會放大被畫的具體物象,也可能會縮小那些令我激動的細節(jié),以此,我特別強烈地感覺到,藝術(shù)與人的思維的斷裂、精神與作品相依附等問題已成為藝術(shù)家不可回避的問題。之前我特別迷信繪畫乃技藝性的勞作,喜歡以感性的素材去迎合那些技法。技法可以通過熟練的勞作來展示,有時候也免不了設(shè)計必要的步驟去獲取技法所表現(xiàn)出來的視覺快感。如此得來的視覺快感挺感人的,但并不需要苦惱的思索,雖然我不相信米蘭·昆德拉所說的“人類一思考,上帝就發(fā)笑”,但人類確實很少以思索的方式去獲取自己的繪畫語言。

? 自由 · 神手之三 200 cm×200 cm 2016年

藝術(shù)與思維所表現(xiàn)出來的斷裂現(xiàn)象很普遍,我從沒有懷疑過這種斷裂的合理性,只能尋找某種異樣的客體以承載不同的感覺,盡管每一幅作品的畫面呈現(xiàn)出了對不同的題材的異樣處理,其背后的本質(zhì)性語言卻顯得很蒼白,除了技法還是技法,技法包括了所有的語言內(nèi)涵。因此對于那些作品,除了視覺快感外,我不敢觸及內(nèi)心的欲求,好像作品是我的一件衣裳,是一個空落落的殼子。這種精神不與作品相依附的現(xiàn)象曾經(jīng)使我陷入苦惱的狀態(tài)中。

? 自由 · 神手之四 180 cm×160 cm 2016年

我是個急性子的人,忍受不了固定的作畫模式,忍受不了單一的語言樣式,也忍受不了一成不變的思考方法。我不知道如何擺脫自己的苦惱。以自己的急性子,我不可能冷靜地思索,我的思索也許更多的是進行一種比較,比如從西方當代畫家的作品形態(tài)中比較語言的差異。雖然這種語言的差異未必就是精神,但透過對每一種個性化語言的關(guān)注,那個隱藏在作品背后的畫家的精神總是從畫面呈現(xiàn)出來,此時,畫家畫什么已經(jīng)變得不重要了,只有純?nèi)粋€性化的語言閃爍著精神的力量。

? 紅船之六 布面油彩 80 cm×100 cm 2013年

我不知道這種比較的鑒別是不是一種思索方式,倫勃朗、凡·高、畢加索、通布利等案例給了我很大的啟發(fā),假如遵循固定的模式,或者說只有一成不變的語言形式,是根本成就不了偉大的畫家的。倫勃朗偏愛昏黃的咖啡色調(diào),寵愛那些枯裂、斑駁的裂變式的細節(jié)是與大片的簡約色調(diào)相輔相承、互為表里的,正是昏黃的色調(diào)輔之以枯裂的細節(jié)聚集在那一束光照里,表現(xiàn)出倫勃朗獨有的偶像黃昏,人們才得以從這種幻象的聚光幻覺中讀取倫勃朗繪畫語言的獨特精神。認識這一點對我來說非常重要,我開始注意自己的情緒,它是與生俱來的自然流露,它不是思維,思維朝向某種正確性和確定性,因而有可能陷入共同的意識中,情緒不一樣,情緒純?nèi)蛔晕遥l也替代不了,并且常常排擠理性。

? 紅船之四 95 cm×120 cm 2012年

因此,我的情緒與感性纏結(jié)在一起,已經(jīng)改變了情緒與感性的本來面貌,情緒就是我的思索。我因思索滋生情緒,情緒是我的思索的外現(xiàn)。在情緒的驅(qū)動之下,我從不做畫前的熱身,也沒有固定的作畫時間和地點,隨時,隨心,隨性,情緒所到,意象自來。正如蘇格拉底所認為的“一種未經(jīng)省察的生活是不值得過的”,情緒也同理,未經(jīng)意識審察的情緒是一種常人的情緒。我認為只有經(jīng)過反復的意識體驗的情緒才有可能進入審美的意識狀態(tài)。情緒是莫名其妙的意識,但在意識體察到情緒的瞬間,情緒就可能異化為某種有形的語言形式。有人質(zhì)疑我的繪畫靈感來自哪里,這也是出于傳統(tǒng)的說法“藝術(shù)需要靈感”。我曾經(jīng)相信靈感的存在,也體驗過靈感的作用,但難以解釋清楚“靈感”是什么,正如“藝術(shù)”是什么一樣誰也說不明白。許多畫畫的人都在做白日夢,不假思索地模仿。黑格爾曾經(jīng)分析過“酒精能夠激發(fā)靈感”的說法,如果說真能借助酒精找到靈感的話,那么酒窖的老板最有可能成為詩人。

? 帕勞印象 60cm×80cm 2016年

靈感或許是一種頓悟,當你整天都為生活而忙碌,當你的心里填滿了金錢的欲望,而沒有任何的追尋審美語言的情緒,靈感絕不會光臨你的腦海。因此,我從不在乎所謂的靈感的有無,而在乎在面對千變?nèi)f化的世界時,內(nèi)心不斷受世界變化的影響而使情緒常常處在涌動中的狀態(tài)。情緒的波動使我陷入不停的思索,如果說真有什么靈感的話,那么情緒就是我的靈感。

? 海 120cm×150cm 2015年

情緒是一種力量,從某種莫名的沖動轉(zhuǎn)化為可觸摸的形態(tài),這是情緒變化、發(fā)展的過程,是一個從無意識轉(zhuǎn)向有意識的過程。我不是抽象地感受這份情緒,而是不斷地將工具、身體乃至整個身心都投入到情緒的實驗。我不知道情緒是不是可以實驗,情緒的材料是什么,情緒又以什么作為實驗的催化媒介,我只知道不停地實驗。畫畫對我來說是記錄,不用刻意地去設(shè)計結(jié)果,我通常會先涂鴉一組或一系列,以表達我的意念,再覓出我認為可以深入表現(xiàn)我當時的境界與行為的另一幅,為此,我使用不同的工具與材料。我喜歡挑戰(zhàn)畫面,期待畫面出現(xiàn)另類的圖像與感覺,不喜歡按部就班,不喜歡重復同樣的畫面。我可以休息幾天,但不能停止思路。情緒使我意識到當下,活在當下,有很多的事要做,因為情緒不會停止。

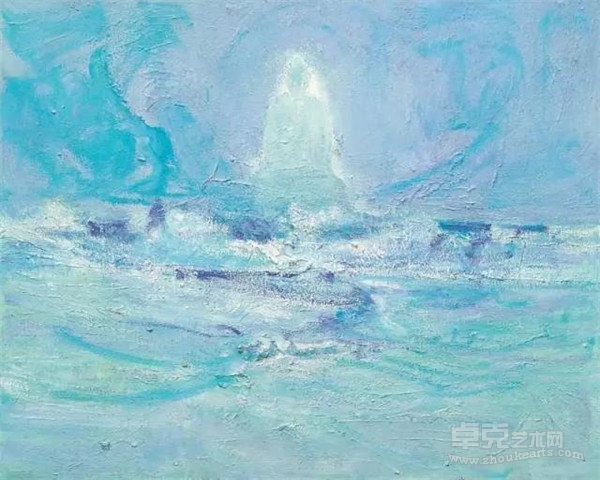

? 圣海 120cm×150cm 2016年

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號