北宋開國皇帝趙匡胤的七世孫趙伯澐墓隨葬品中,一件歷經800年時間卻仍未徹底腐朽的竹制香盒,被考古者發現,引起了收藏界對香盒的關注。據了解,如今我國最早發現的盛香之器是西漢南越王墓出土的一只紅漆香盒,距今已有2000多年的歷史。多年以來,由于其輕巧、造型精細別致的特點,香盒成為文人墨客的案頭文玩之一。早在20年前,香盒就已以拍品的身份進入大眾視野,經過多年的市場考驗,香盒收藏已經逐漸成為較為重要的收藏版塊。

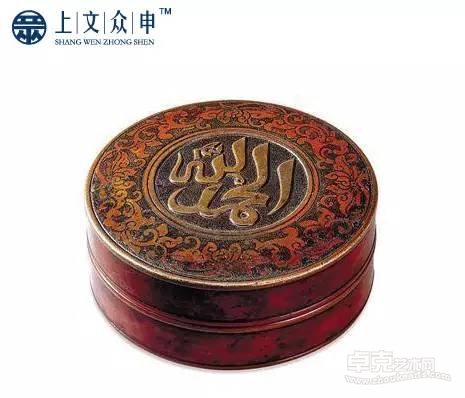

明正德 銅阿拉伯文香盒 北京保利2016年春拍以195.5萬人民幣成交

什么是香盒

香盒,即用于盛裝焚香用的香料的小容器,又稱香筥、香合、香函、香箱等。古代文人講究雅趣,在書房讀書寫字、彈琴撫箏、品茗弈棋的時候,都會焚一爐香,既可以增添風雅意趣,又可以凈化室內空氣。因為焚香多為香丸、香餅、天然香木等,香品易于揮發,香氣易于走散,香盒也就應運而生。

西漢南越王墓出土最老的盛香之器

2016年5月,黃巖南宋趙伯澐(北宋開國皇帝趙匡胤的七世孫)墓被當地老百姓發現,據了解,在浙江近年發現的南宋棺木中,趙伯澐墓是唯一未盜的墓例。此次的考古發現轟動一時。考古專家從該墓中發現了大量珍貴歷史文物,除了大量保存極好的絲綢衣物,墓主隨葬品中一件歷經800年時間卻仍未徹底腐朽的竹制香盒和數枚沉香同樣引起了許多人的關注。

事實上,到了北魏時期,香盒使用已經十分普遍。在洛陽龍門石窟,刻于北魏時期的彌勒洞北二洞,窟頂就有一飛天持香盒的場景;而河南鞏縣石窟的禮佛圖,供養人一手捧香盒,一手拈香送向博山爐,也是當時常見的表現形式。

關注的人在增長,價格開始攀漲

有關香盒的拍賣記錄中發現,早在1997年北京翰海春拍上,一件清中期玉獸面紋香盒就已經以3.3萬人民幣成交。可見,早在二十年前,香盒就已經以不菲的價位進入二級市場,此外,有關香盒喜人的拍賣成績持續涌現。

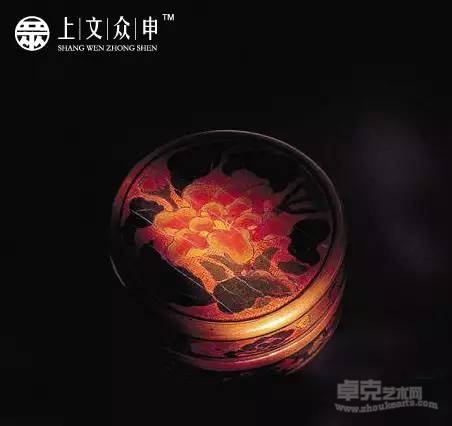

2011年北京保利春拍,一件清雍正時期的伽南香雕百壽紋穿帶多層香盒以230萬人民幣高價成交,為目前可查詢香盒拍賣價格中的最高價。事實上,自2008年北京匡時秋拍上,一件元代的剔紅應龍紋香盒以168萬人民幣成交開始,至今,已有至少12件百萬以上的拍品。

2010年是香盒拍賣的一個轉折期。雖然在2007年有關香盒拍賣已經開始多了起來,但一直到2010年,拍品總體價格才有所提升。除了繼續有百萬級別的香盒拍品出現,低價位上也不再僅僅徘徊于幾萬元,破二十萬元的拍品也開始涌現,價格節節高升,在2014年,還同時出現了四件百萬拍品,為香盒的拍賣市場營造了小高潮。從反面來看,關注的人少,但價格卻開始攀漲,這說明有關香盒收藏仍是一片尚未被完全開發的價值洼地,其收藏前景可期。

輕巧、造型精細別致是香盒兩大特點

翻查史書可以發現,歷來對于香盒也多有古詩典籍記載,在《紅樓夢》第二十七回,探春就特地交代第二天出門逛市集的寶玉幫她帶點輕巧玩意,“像你上回買的那柳枝兒編的小籃子兒,竹子根兒挖的香盒兒,膠泥垛的風爐子兒,就好了。”正如曹雪芹所描述,香盒確實是一種輕巧玩意。

由于香品體量通常很小,香盒的大小也多為手掌可握,有扁平的圓形、方形、長方形、魚形以及其他瓜果等等形狀。不過也有例外,有一種用來儲存瓣香、末香或塔香等香品的小罐子同為香盒,但其大小通常依個人習慣選用,一般采用木制、可以密封不透氣的圓罐或方罐。

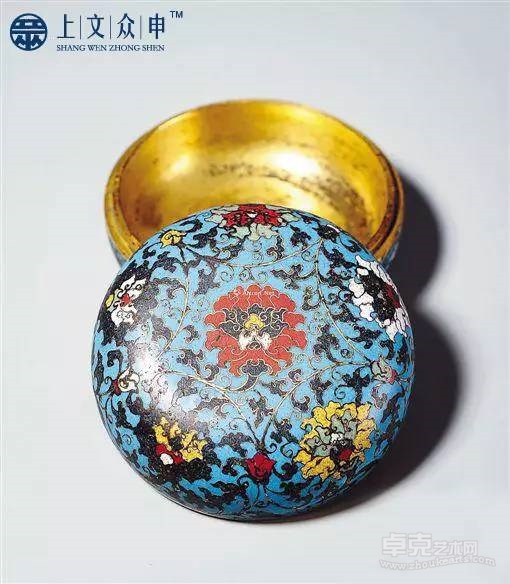

香盒種類繁多,有竹、木、象牙、漆器、金屬、玉、瓷等多種材質,并且匯聚了雕刻、鑲嵌、描金、書畫等諸多工藝,精美別致,充滿雅趣,小器物能見大手藝。為此,也有研究學者表明,在古代文人文房器物中,香盒所獲得的關注,絲毫不遜色于其他的文房用品。香盒因其既有實用價值,且造型精美,又可執于手中把玩,自然而然就成為了文人案頭的又一珍愛。

收藏看年代,看材質

收藏香盒當以舊為主,以稀為貴:“以舊為主”是盡量選擇傳世的香盒,年代愈久遠價值越高;而“以稀為貴”則是在材質、器型上入手,材質越珍稀、器型越少見、工藝越精美,價值越高。

上文眾申以推動文化產業發展為目標,促進文化產業跨界交流融合,致力于成為藝術品愛好者投資、收藏與轉讓的避風港。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號