鳳凰國際五周年拍賣會

預展時間:2017年7月28—29日

拍賣時間:2017年7月30日

展拍地點:維景國際大酒店(玄武區中山東路319號)

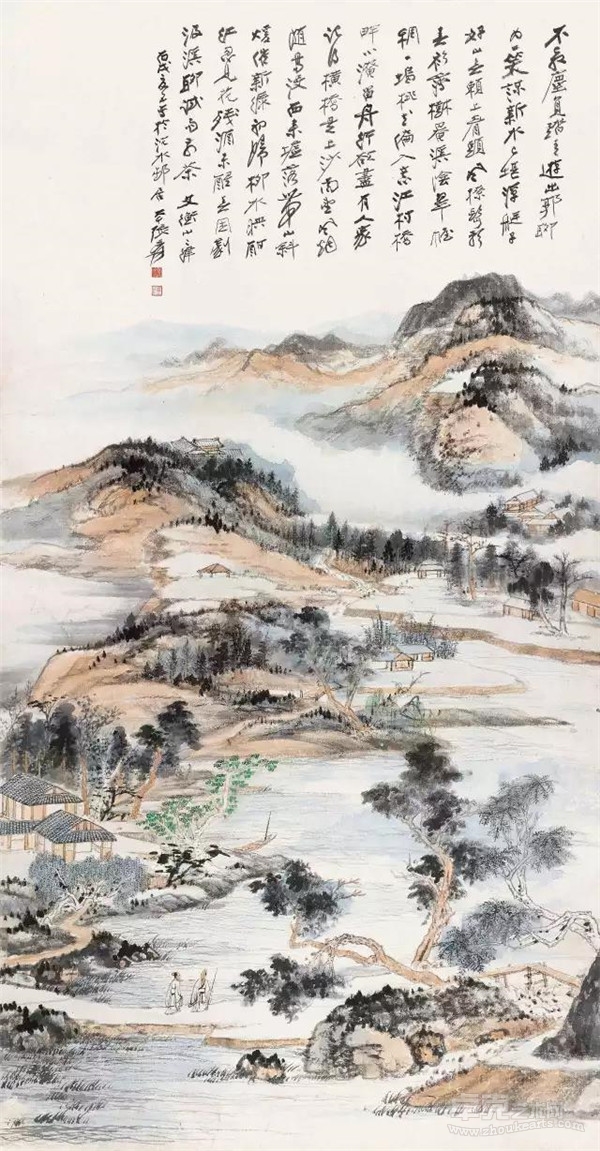

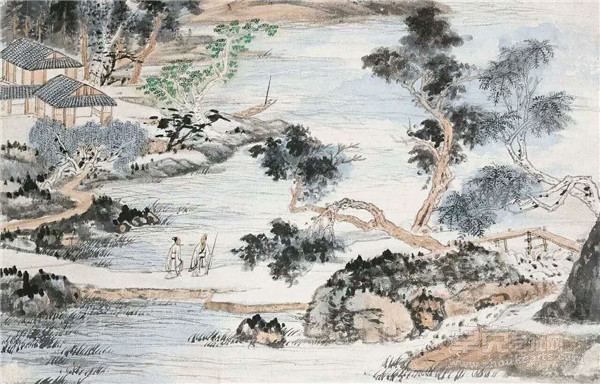

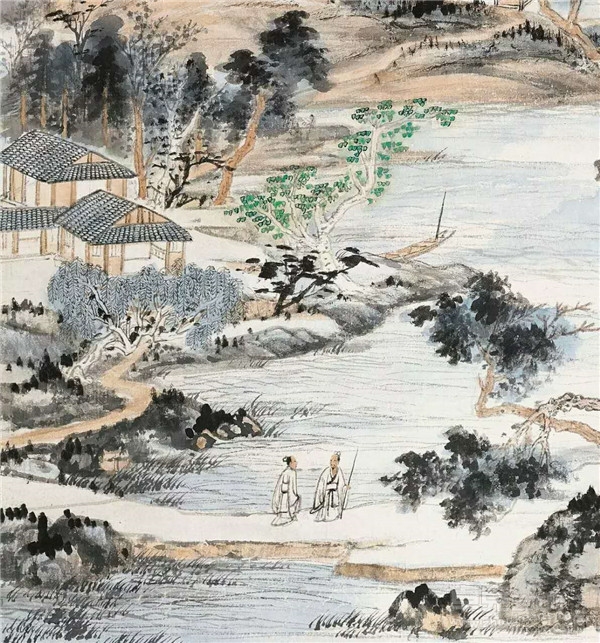

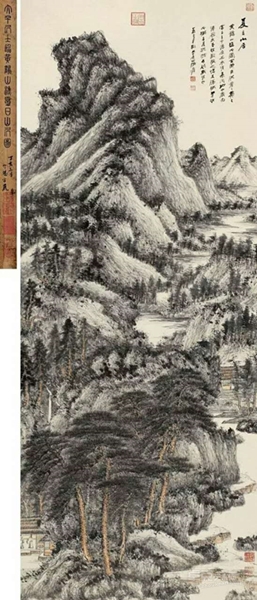

張大千《清溪翠幄 》

張大千(1899-1983) 清溪翠幄

設色紙本 鏡心

1946年作

尺寸:158×82cm,約12平尺

RMB 8,000,000-12,000,000

張大千《清溪翠幄》款識

題識:不教塵負踏青游,出郭聊為一笑謀。新水已堪浮艇子,好山無賴上看頭。風撩鬢賴春衫薄,樹罨溪陰翠幄稠。一塢桃花偏入意,江村橋畔小淹留。舟行欲盡有人家,記得橫橋是上沙。南望風煙隨鳥沒,西來墟落帶山斜。暖催新綠初歸柳,水映酣紅忽見花。殘酒未醒春困劇,汲溪聊試雨前茶。文衡山二律。丙戌夏五寫于沱水邨居。大千張爰。

鈐印:張大千(白)、蜀客(朱)

張大千《清溪翠幄》

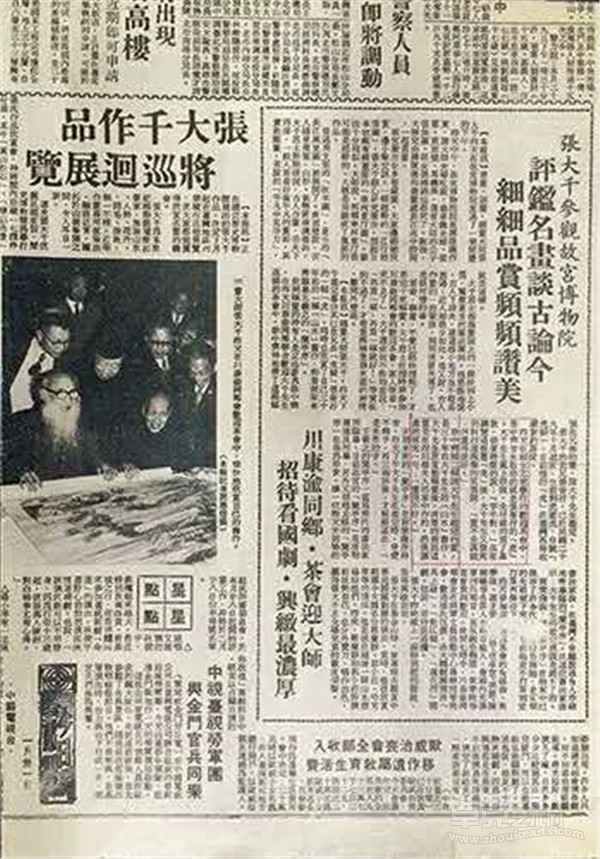

出版:1、《臺北中央日報》1974年1月31日,第5版;

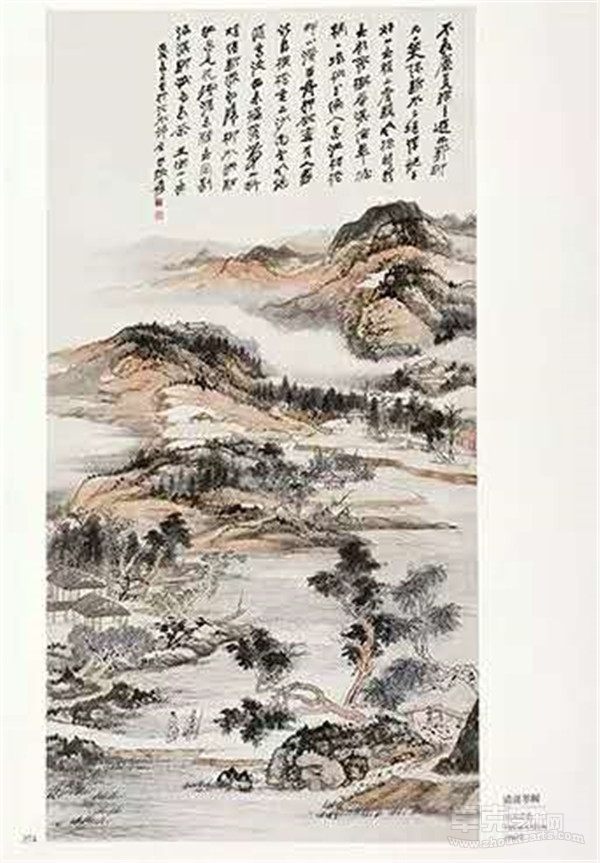

2、《張大千精品集》(下卷)P274,人民美術出版社,2011年7月。

說明:1、《中央日報》1974年1月31日刊登張大千觀看此畫于臺北。

2、此幅張大千《清溪翠幄》系徐中齊先生舊藏。1974年,張大千赴臺,張大千被邀參加四川同鄉聚會,當時臺灣四川籍立法委員徐中齊(圖中中立者)在同鄉的茶話會上將此圖展示于大師,大師描述出在四川他夫人家中畫此圖的過程,當時即有緣留下圖文并茂的記錄。徐中齊(1904-1983),黃浦軍校第五期工兵科畢業。四川敘永人。曾任國民黨重慶市警察局長。

樸茂整飭的張大千《清溪翠幄》

湯哲明

建國前山水畫史上的兩大重要轉折,都與張大千有著極其密切的關聯。其一是1920年代“四僧熱”在上海興起,其二是1920—40年代,自北而南掀起的一股崇尚與師學宋元山水畫的復古熱潮。

1920年代“四僧熱”在上海的興起,與張大千有著異常直接的關聯。

當時的山水畫家所以開始崇尚四僧,主要是因為四王正統派山水畫籠罩畫壇三百年所造成的陳陳相因局面。無論是作為文化學者的康有為、陳獨秀、蔡元培,還是作為畫家的徐悲鴻、林風眠、劉海粟,都曾對四王畫派的一統山水畫壇發出過強烈的抨擊。上述這些抨擊過四王的人物,也幾乎無一例外地都曾受外來文化藝術的影響,他們所倡導的藝術主張也無不提倡取法西畫。然而,在中國畫壇的內部,對四王畫派抱有反感的主張與力量,其實也同樣存在,所不同的只是這種主張與這股力量,是希望在中國畫本身的傳統之中尋求突破四王一統畫壇的資源。明乎此,我們就不難明白“四僧熱”在1920年代的上海興起的原因了。

“四僧熱”的興起,在上述藝術史的原因之外,還有其它一些偶然因素,這就是清末民初并不引人注目的遺民畫運動。忠誠于舊王朝而不與新政府的遺民,歷代都有,民國初期也不例外,在當時最為著名者,當推清王朝傾覆后避居海上的李瑞清與曾熙。據說此二老一自比八大,一自石溪,此說是否確實,尚乏資料。然而近見上海天衡拍賣行一件拍品,由清道人李瑞清題簦(見圖),其署款明顯是故意將“清道人”仿寫成“八大山人”的模樣,也足證上述傳聞的真實性。

張大千《清溪翠幄》局部

作為受李瑞清與曾熙親炙并享大名的門人,張大千與張善子在倡導四僧畫派時曾不遺余力。俞劍華在《七十五年來的國畫》一文中論述1927年——1937年的上海畫壇,曾云:自蜀人張善子、張大千來上海后,極力推崇石濤、八大,搜求遺作,不遺余力。而大千天才橫溢,每一命筆,超軼絕倫。于是,石濤、八大之畫始為人所重視,價值日昂,學者日眾,幾至家家石濤、人人八大。連類而及,如石溪、瞿山、半千,均價值連城。

在曾、李二師的指導下,張氏兄弟之學四僧可謂不遺余力,不但大量購藏四僧原作進行摹擬,而且師其跡復師其心:1927年5月,張氏兄弟踏上了赴當時游人尚且罕至的黃山的寫生旅程,這與其說是像同時代美術院校學生一樣的寫生,不如說是為研究傳統山水畫的法則、源流而進行的一次考察。而對此行的緣起,張大千日后說得也很清楚:二師(即曾熙、李瑞清)又以石濤、漸江皆往來于黃山者數十年,所寫諸勝,并得茲山性情,因命予往游。(張大千《四十年回顧展自序》)

張大千《清溪翠幄》局部

為了明了石濤、漸江畫格由來的奧秘,張氏兄弟“出資請十余工人,在前逢山開路,遇水搭橋,行行止止,在山中寓居數月方歸”。多年后,張大千曾不無得意地對人說起:黃山“在我們這一代,可以說是我去開發的”。

張大千作偽石濤、八大的故事,已膾炙人口,而他師學石溪的作品,相對名氣要小許多,但實際上大千之學石溪,亦能亂真,北京故宮博物院至今藏有據劉九庵先生考訂為張大千作偽的石溪作品。

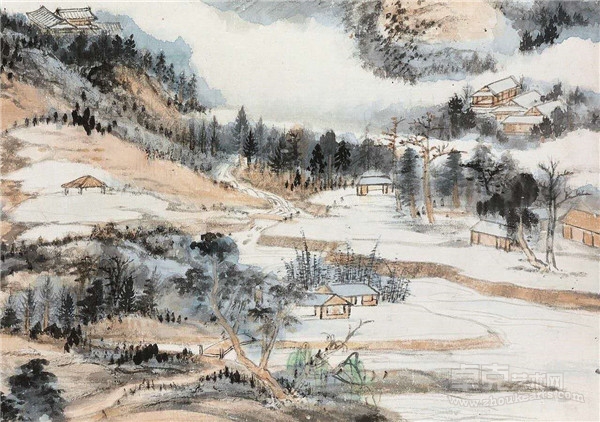

大千學石溪,取其樸茂深重,其實亦是他山水畫中常見的一種格制。然而1946年張大千所作的《仿石溪山水》,卻并不是一件普通的師學石溪的作品,換言之,這與以往他所師學的石溪畫風并不完全相同。這是因為1946年張大千的畫風已經發生了巨大的改變,是即師法宋元與晉唐人遺法。

張大千《清溪翠幄》局部

借師學四僧來突破四王陳法的籠罩,其意義主要體現在兩個方面:其一是要突破千人一面、陳陳相因的畫壇舊習,其二是崇尚寫生,重拾寫景造境的繪畫觀念。而1930—40年代清宮秘藏的散佚,令原先集中于借師學四僧以開生面的注意力,轉移到流散民間的宋元古畫上來。通過現代化的出版、展覽等手段,越來越多的人看到了宋元名跡,越來越多的人意識到師學宋元山水,能更好更全面地復起寫生造境的舊法,突破四王一統畫壇的陳腐局面。這樣的認識,其實早在世紀初北京畫壇領袖金城已經開始倡導,至1930年代南方畫家見到這些高古名跡,以張大千為代表的一批畫家,亦迅速開始轉學宋元古法。

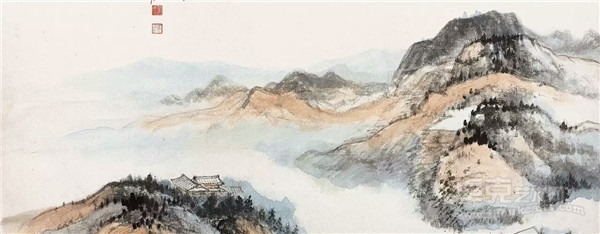

此件作于丙戌(1946)年的《清溪翠幄》,與以往他師石溪的畫作就具有了明顯的差別。這種差別主要體現在:此圖既仿石溪筆意,亦具宋元大山大水的整飭意趣。石溪筆意是最早為大千稔熟的山水畫技法之一,而此時他再寫《清溪翠幄》,卻已別具董源山水的整飭感。

張大千《清溪翠幄》局部

類似于此件《清溪翠幄》的作品,存世尚有一些,如今年在蘇富比拍出近三千萬元天價的長卷,曾經上海朵云軒1994年首拍、2009年于上海天衡拍過千萬的《晚山看云》等,都屬此類師石溪而趨整飭的畫風,尤其是大幅《晚山看云》,無論是畫面風格還是畫幅尺寸,都與此件《清溪翠幄》相仿,直可視作兄弟。而此件《清溪翠幄》的價值與珍稀程度,識此亦可判然。

張大千作品拍賣紀錄

張大千 仿巨然晴峰圖 168.5×85cm

1946年作

中國嘉德16秋拍

成交價:1.035億

張大千 夏日山居 181×69.5cm

1947年作

上海工美11春拍

成交價:8050萬

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號