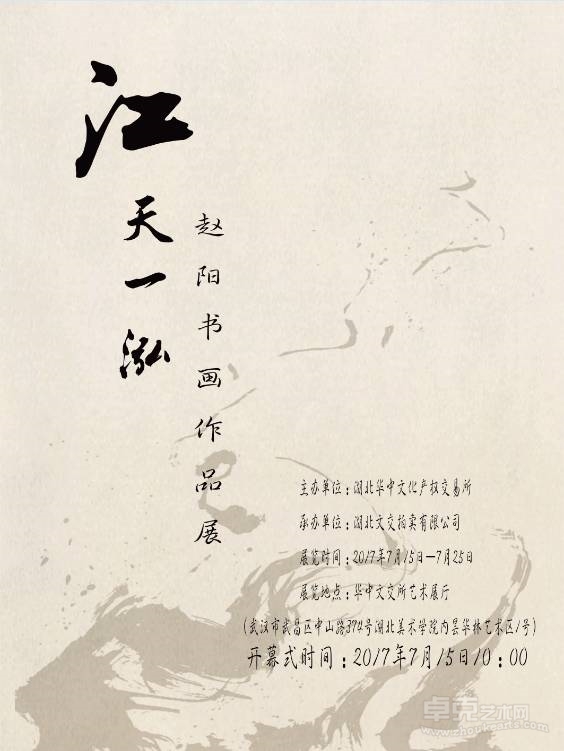

主辦單位:湖北華中文化產權交易所

承辦單位:湖北文交拍賣有限公司

展覽時間:2017年7月15日—7月25日

展覽地點:華中文交所藝術展廳(武漢市武昌區中

山路374號湖北美術學院內曇華林藝術區1號)

開幕式時間:2017年7月15日10:00

趙陽,湖北省石首市人,武漢大學哲學系碩士研究生畢業,中共黨員,長期在政府部門、金融機構工作,愛好書畫,現為中國金融美術家協會會員,湖北省書法家協會會員、武漢市美術家協會會員,中國王遐舉書畫研究會副會長。其國畫作品《金秋頌》入選2009年湖北省美術家協會舉辦的建國60周年畫展,作品《紅十月》2009年入選中國金融美術家協會舉辦的建國60周年畫展,獲銀獎,作品《紅軍銀行》入選2012年中國美術家協會舉辦的建軍85周年畫展,作品《清涼世界》、《武漢老建筑》、《紅安七里坪》先后入選中國金融美術家協會舉辦的“中信杯”、“建行杯”、“工行杯”等畫展,作品“清涼山”、“武漢美景二圖”入選武漢美術家協會舉辦的2015、2016年年展。書法作品也多次獲得入展和獎勵。

藝術感悟

我出身于書畫世家,父親終身愛好書畫,偏于書法,在家鄉頗有名氣。從小受其影響,從柳顏楷書入手,旁涉趙諸,具有較好的楷書功底,大學時參加柳體臨場競賽,竟獲二等獎。行書則學二王,趙之謙,文征明和董其昌,偏重秀美端雅,對丑怪亂頗為排斥。草書則學懷張,王鐸,近代則學于右任。臨過很多貼,各種字體都臨過。書畫同源,在學習書法的同時,也學習國畫,早期主要學花鳥,后轉學山水,以宋畫為臨摹范本,偏重大山大水之“北宗”,明清之畫則喜石濤、龔賢,近代尤愛李可染、傅抱石和潘天壽。對書畫藝術產生了一些淺顯的認識,以求教大方之家。

(一)觀中國書法藝術之脈絡,大致有三:一是發韌于二王,光大于顏柳,濫觴于明清之臺閣體。該書法藝術以秀麗為美、以端莊為本,筆走正路,行筆講究,于楷、行、草、篆、隸等體皆有所見,近代以沈伊默、啟功為代表。二是從碑刻入手、從篆體悟道,行筆險怪,有鄭板橋、王鐸、傅山之流韻,終不成正統。但近代書家為打破臺閣體之束縛,大力提倡此法,以拙為美,以丑為象,以硬朗為長,刀砍斧斫,頗顯精神。近代以吳昌碩、齊白石等國畫大師為代表,然魚目混珠,標準難定,將為后世詬病之。三是起源于釋家內練,出家人心靜如水,其書法特點如水漂移,欲倒又立,講究內斂,不求外揚,近代以弘一法師為代表。我傾向第一種,端莊秀美,比較養眼,近年柔和第二種,夯實功力,力求筆墨圓潤,跌宕起伏,使轉有致。

(二)學書法如同帝王之術,講究內圣外王之道。內圣即文品、人品和心品,文品即文化涵養,書法是中國特有的文化現象,傳統文化的深厚可以提升書家的內在體驗,“文以書載,書以文發”。人品即書家的道德修養,所謂人品決定書品,人品不好書品再好也是枉然,歷史上秦檜、和珅、汪精衛書法一流,但并不為書家認可。心品即境界,心境高古,格調典雅,表現在書寫上則大氣、干凈、有味、養眼,舒適。有些大師胡涂亂抹,鬼畫唐朝,顯得臟、亂、丑、怪,看了很不舒服。

外王指的是書法之技巧,藝術之表現。書法帶有鮮明的個性,表現了個人的傾向和愛好。但無外乎臨、看、記、習。臨帖是學習書法的起始之道,也是學好書法的不二法則,先從楷書臨起,練好扎實的楷書功底,后臨行書和草書。沒有楷書功底的人,率性練字,結果是筆無發源,行無章結,難有美感。要多看名帖和作品,根據自己的美感取向,分析其優點為我所用。常記不同的寫法,在書寫中加以運用。對不同的書體也要常記常用,記得牢固則用之得當。不停的練習則是學習書法的基本要求,一日不寫手則生,多日不寫前功棄。

在練習書法尤其是書寫行、草的過程中,我體會到,一是要注重用墨,保持用水適度。墨分濃、淡、濕、干、枯、渴,皆與筆頭水有關。作品中要靈活運用,皆有搭配。王鐸之“漲墨法”,即用水之技巧。二要注重字形變化,避免重復。作品中同一個字,盡量避免相同寫法,尤其在草書中。做到大小、濃淡、正斜、長短搭配,每行起筆,更要搭配,如都是濃墨粗筆,必然頭重腳輕,平衡感差。三要注重結構轉換,有張有馳。太緊則無趣,太松則無力,做到松緊恰當,章法有度。如拖筆不能立于正中,短筆不能處于偏下,沙筆不能位于收尾,濕筆不能顯于行末。四要注重使轉有度,行筆有方。使轉中特別要注意方筆、圓筆、連筆、斷筆的運用,如連筆不能中間連,而要旁連,斷筆則要中間斷,而不能邊斷。五要字體統一,行筆連貫。作品中不能繁簡體并存,懷張體皆有。

(三)古人將詩、書、畫、印歸為一體,舊時書畫家四藝集一身。現在基本分離,但書法是國畫的基礎,沒有書法功底,很難成國畫大師。我在學習國畫的過程中,對中國畫有所悟道。

宋代國畫分南北宗之流派,近代打破古之藩籬,力求創新,大致有三:一是引西畫而入國畫,重色彩而輕筆墨。以林風眠、吳冠中為代表,他們的畫中傳統國畫的味道較淡。二是發線條之美,掘題材之新。以吳昌碩、齊白石為代表,將傳統與生活相結合,重實際而輕虛妄,發揮傳統國畫中的線條之力,簡單中見情愫,細致中見功夫,無緒中見精神,取得了很大的成功。三是突破一端,風格一新。以李可染、傅抱石、潘天壽為代表,李可染將墨法用到極致,極黑反忖極亮,用積墨法表現自然,有渾然天成之感。傅抱石筆法創新,用“抱石皴”使風格一新。潘天壽用筆老辣,特點分明,“潘公石”之畫法,使畫面格局別致。實際上,古畫水準很難突破,惟有創新,方有收獲。然創新的基礎在扎實的筆墨功夫,因此打好筆墨功底仍是學好國畫的不二法則。

繪畫中要處理好如下關系:一是墨和色。明清畫基本上是墨為主,色輔之,更有水墨畫風行天下。現代墨色結合較多,有先墨后色的,如渾染法,有先色后墨的,如潑彩法,有色墨融合的,如淡彩法,也有全色的,但基本上和西畫無異,脫離了中國畫的軌道。二是黑和白。畫中要留白,白在黑處更顯白,因此黑要極致,白要透光。三是密和稀。畫面中要“稀不蔽月,密不透風”,要樹立極致的畫念。四是清和渾。國畫不要處處交代清楚,該清楚的細致入微,該模糊的渾然一體。五是對比和呼應。無論用墨和用色,都要有較強的對比性,重色的地方必須配忖輕色,暖色的必然要有深色。畫面上下左右要有呼應,如在漆黑的夜晚,畫底村莊房屋留白,上面必然有圓月留白,上下遙相呼應,極有美感。

以上是我對書畫藝術的一點體會。

部分作品選讀:

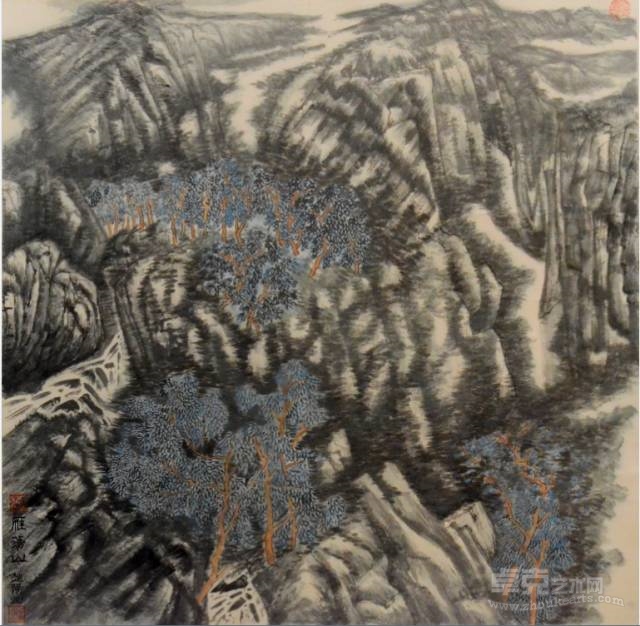

趙陽 《雁蕩山》 68×68cm 設色紙本

趙陽 《月光曲》 68×68cm 設色紙本

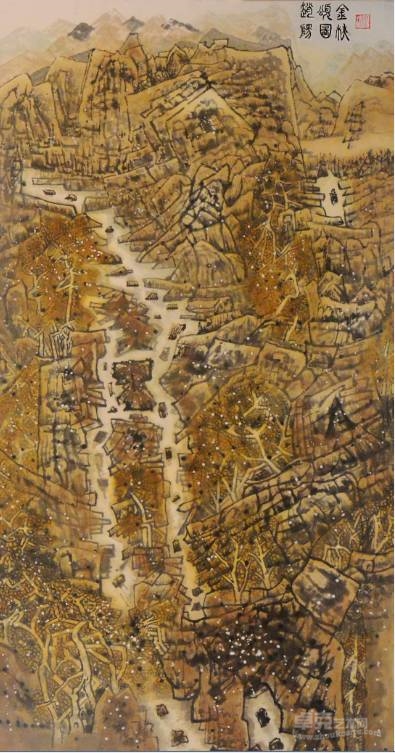

趙陽 《金秋頌圖》 100×52cm 設色紙本

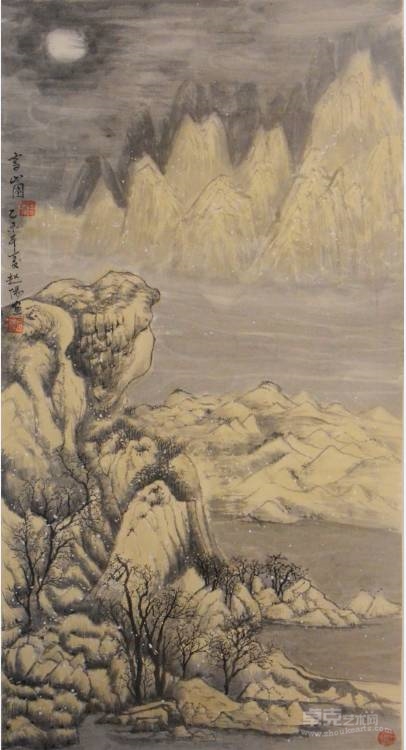

趙陽 《雪山圖》 100×52cm 設色紙本

趙陽 《黃鶴紅樓圖》 138×34cm×2 設色紙本

趙陽 《清涼山》 138×68cm 設色紙本

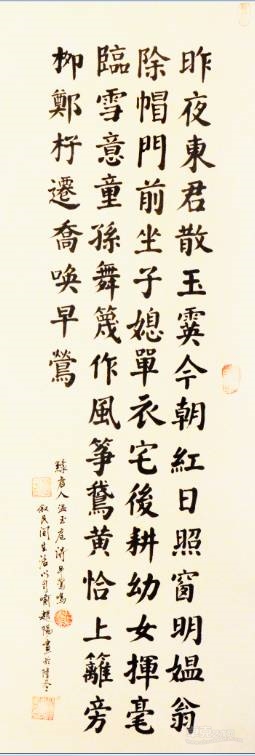

趙陽 《錄唐人溫玉庭詩》 100×34cm 紙本

趙陽 《杜甫詩》 138×34cm 紙本

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號