總策劃:黃瓊

特邀顧問:王大濛 俞瑩 龐飛

策展人:王茜

統 籌:詹皓

策展助理:陸軼凡 鄔丹鳳

特邀:龍華古寺方丈 照誠大和尚

參展藝術家:林曦明 韓敏 唐逸覽 楊正新 張森 奚阿興 韓碩 張培成 施大畏 金世元(韓) 趙立平 王大濛 馬小娟 樂震文 丁筱芳 季平 陳琪 何曦 林明杰 沈偉 洪健 孫寬 鮑鶯 張迎春 陳虎 甘永川 劉旭 龐飛 顧村言 郁楓 李恩成 孫怡健 薛俊華 余少欽 韓非 馬新陽 唐銘泰 孔繁軒 沈垚 周全 徐旭峰

展覽時間:2017年05月27日-06月04日(9:00-17:00 周一閉館)

開幕時間:2017年05月27日 下午14:30

展覽地址:徐匯藝術館(淮海中路1413號)

主辦:新聞晨報

承辦:上海新聞晨報雜志社有限公司

特別支持:仙游園 懷真居 慶松堂

“忍寒苦,安淡泊,伍清泉,侶白石”,菖蒲所代表的文人品格,經由書畫家們的筆墨傳誦、丹青寫照,成為和蘭花、水仙、菊花那樣真正的“四雅”。5月27日至6月4日在徐匯藝術館舉辦的“蒲石雅韻——名家邀請展”,不但展示魅力無窮的蒲石盆景,更邀請到數十位海派書畫名家,共同揮毫贊頌蒲石品格,蒲、石、書、畫四雅俱備,這在海派畫壇甚至在全國畫壇都還是第一次。

菖蒲是“歲朝清供”圖里的標配

文人玩菖蒲始于宋代,而在中國古畫里,菖蒲也屢屢入畫,明清以來,菖蒲從作為花鳥畫里的一個點綴,發展到后來成為“歲朝清供”題材里的標配。“歲朝清供”指的是中國古代在農歷正月初一,人們在室內放置于案頭供觀賞的物品擺設,包括各種盆景、插花、時令水果、奇石、古玩、文具等,為的是給廳堂、書齋增添生活情趣。這種逢年過節時的生活雅趣,被畫家搬到宣紙上,成為中國畫里一種特有的題材。

“歲朝清供”圖中往往會出現水仙、牡丹、佛手、盆景、水果、瓷玉、銅器、文玩等,以迎祥納福,倍增喜氣,而文人畫家們也往往喜歡在“歲朝清供”圖中將菖蒲入畫,借這種淡泊清雅的植物給畫面增添幾分雅意。

明清以來,“歲朝清供”圖逐漸流行,而菖蒲的文化含義也漸漸被畫家們所發掘,從“歲朝清供”圖中獨立而出,鄭板橋、金冬心、苦瓜和尚、八大山人、羅聘、趙之謙、吳昌碩、齊白石、朱屺瞻等都曾以菖蒲為題作畫。

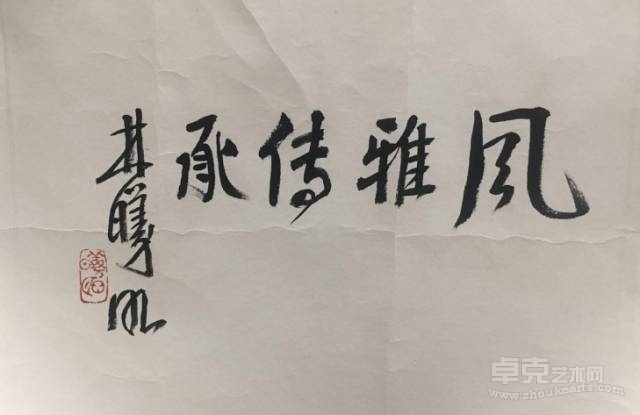

林曦明作品

韓敏作品

菖蒲和海派繪畫十分有緣

海派繪畫最早的開派人物趙之謙、任伯年、吳昌碩都是畫菖蒲的頂尖高手,因此,菖蒲和海派繪畫十分有緣。

趙之謙的“歲朝清供”圖注重用筆的對比,牡丹花旁的綠草剛勁有力,細密如針刺,而蒲草則紛披疏散,得其大意,兩者的粗細、收放對比強烈。而在用色上,趙之謙注重以色助墨,以墨醒色,墨色相宜。

海派第一代領軍人物吳昌碩幾乎年年都畫“歲朝清供”圖,他常取梅花、蒲草、水仙、秀石等組合并置于瓶盆等器物中,作為案頭清供。吳昌碩的“歲朝清供”圖往往色彩濃郁斑斕、對比強烈,形成熱烈飽滿的視覺效果;他畫花卉大膽用西洋紅點染,枝葉包括菖蒲則用水墨揮寫,花盆、花架則以濃濃的篆籀筆意寫出,鋪陳高低錯落,氣韻生動。吳昌碩的“歲朝清供”題材引金石入畫,保持了文人畫的繪畫圖式和古雅情調,表達出了有如“歲寒三友”一般的韻味。

唐逸覽作品

楊正新作品

朱屺瞻愛蒲、養蒲、畫蒲

海派繪畫大師朱屺瞻不但畫菖蒲,生活中,他還是個菖蒲發燒友,他一生用過三個齋名,其中之一就是“養菖蒲室”。

據畫家許愷德回憶,朱屺瞻家的客廳窗臺上擺滿了各式精致的小花盆,盆中栽種了各種菖蒲,格外引人注目。晚年除了繪畫之外,含飴弄孫,玩蒲養眼,成了朱屺瞻先生的一種生活常態。菖蒲是朱先生繪畫作品中的常見題材,時常與枇杷、梅花、蘭花等畫在一起,但所畫菖蒲都是他家窗臺上那些盆景的景物。

1983年的一幅菖蒲畫,更是朱先生愛蒲、養蒲、畫蒲的代表作。畫面上有三盆形態各異的菖蒲,三個盆的位置有分有合,高低錯落,上下兩只盆朱先生只用老辣的墨線就勾出了立體的花盆,中間一盆在勾線后略施墨赭色,菖蒲則用生拙老辣的筆觸畫出,然后再施以淡花青,讓菖蒲的清氣、文氣、雅氣和靜氣都躍然紙上。

新加坡攝影家蔡斯民也回憶當年到上海來拍攝朱屺瞻先生時,恰逢朱先生正在創作其百歲畫展時的《梅蘭竹菊》巨作,由于朱先生性格內向,為了拍出好的效果,蔡斯民還特地租了輛汽車運了一盆盆菖蒲送到朱老所住賓館,最后才順利拍下了珍貴的照片。

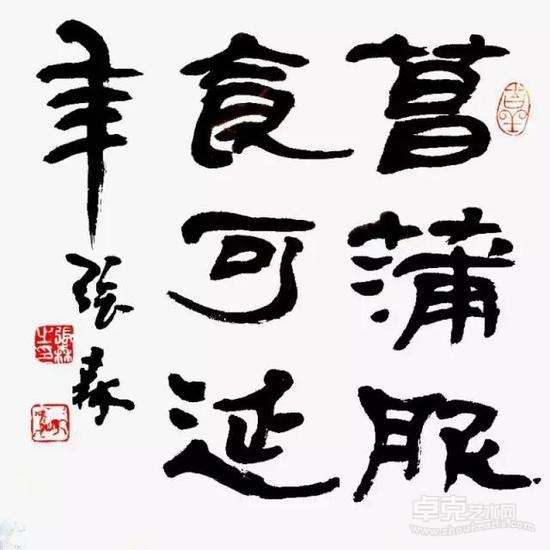

張森作品

張森作品

蒲石文脈:賞石就是觀己

“蒲石雅韻”邀請展策展顧問龐飛表示,“蒲石雅韻”展示的是一種融于血脈的中國傳統文化。古代中國人的三觀和大自然息息相關,中國人將自己也看作是自然的一部分,而且要求道法自然。因此,中國人處處會考慮個人和自然的關系,從崇山、造園到藏石、賞蒲……這些都是中國人發自內心的自然渴望,也是東方的文化基因。

對于石文化,最具精神敏感度的古代藝術家們,從個人名號上都進行了強化認同——石濤、石田、石道人、石友、石癡、白石、抱石、石魯……中國藝術家可謂無石不歡。賞石就是觀己,瘦、皺、透、漏,蘊含著中國文人的全部人生,瘦是風骨,皺是滄桑,透是曠達,漏是得失。

龐飛說,歷代文人賞蒲藏石,不單是雅興,更是道的追求,沒有文化的玩物是單薄乏味的。在上海,從吳昌碩、朱屺瞻開始,他們玩物養志,文脈得以延續,此次“蒲石雅韻”邀請展的立意便是一次文脈上的“接著說”。

從海派繪畫風格上,吳昌碩、朱屺瞻等前輩以金石入畫,追求品格上的高潔和文化傳承上的高古,其實也是站在東西方文化交匯處,對本民族文化的一種探本溯源。

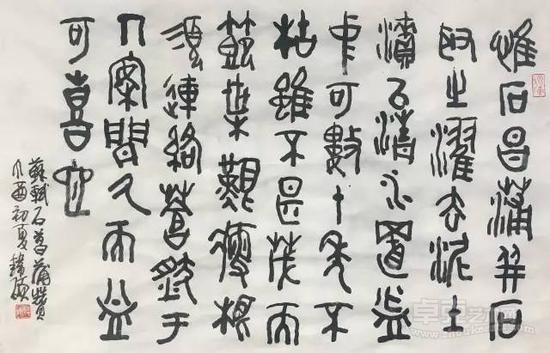

韓碩作品

“蒲石雅韻”刷新“歲朝清供”題材

本次“蒲石雅韻”展邀請了海派老中青三代藝術家,他們的作品和蒲石并置展出,是一次文心的傳遞。近年來,雅石和菖蒲日益流行,更有大眾化的趨向,此時,藝術家的參與,能更好地挖掘蒲石文化的內涵、精神象征意義,有助于這一高雅的群眾文化活動的展開。

參加本次“蒲石雅韻”展的書畫家有林曦明、韓敏、唐逸覽、楊正新、張森、奚阿興、張培成、施大畏、陳琪、樂震文、何曦、洪健、鮑鶯等。他們的作品皆以蒲石為題,在昔日“歲朝清供”寓意吉祥的傳統套路上有了刷新,他們將一草一石作為畫面主體,運用各自所擅長的畫法,描繪蒲石的姿態、情感、風骨、品格,注重蒲石內在精神性的描述,觀賞“蒲石雅韻”作品,你仿佛看到的是一個個人物。“蒲石雅韻”將一種大眾化的休閑娛樂上升為對中國人精神世界的認同、對民族文化基因的探尋,這便是從一草一石中悄悄印證了中國傳統文化的復興,證明了傳統文化頑強地根植于每一個中國人的內心和血脈之中。

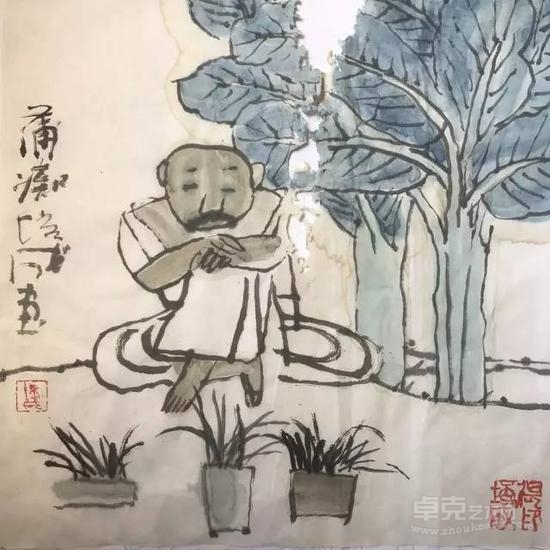

張培成作品

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號