小滿節氣,濕潤的江南最具詩意,崇正君從2017春拍中擷取珍品,與藏家諸君共賞兩位江蘇籍大畫家筆下最具韻味的兩處江南勝地——無錫太湖與蘇州網師園。

今日,也值崇正2017春拍精品全國巡展深圳站圓滿結束,5月26-27日,精品巡展上海見!記得哦,不見不散!

李可染

筆下的太湖

李可染 太湖帆影

設色紙本 鏡片

68×45.8cm

注:李可染家屬友情提供

1954年,李可染為變革中國畫鐫“可貴者膽”“所要者魂”兩方印章,開始了他的銳意變革之路。同年春,他與張仃、羅銘,靠《新觀察》雜志預支的100元稿費,赴江南作為期3個月的旅行寫生,魚米之鄉的太湖美景給他留下了極為深刻的印象。此行,他對景創作了一批饒有水鄉韻味卻與傳統山水畫大異其趣,完全得自真山真水的作品,如《從文殊院望天都峰》、《家家都在畫屏中》、《雨亦奇》、《魚米之鄉》等作品。

張仃曾回憶當時情景說∶“我們盡量避免套用山石皴法和樹木點法,實際上也很難套用。”因為缺乏成熟的程式可供參考,作品固然充滿生機,但李可染卻深感筆墨的韻味未至火候。 1956后至1960年代,李可染又多次外出寫生,行程萬里,遍歷祖國名山大川,他一邊行走寫畫,一邊在大自然中觀察、體驗、思考、提煉。一些重要母題他往往“一畫再畫”,以提升筆墨的技巧以充分表達情感。桂林山水、太湖山水等,都是李可染“一畫再畫”的重要母題,在這些題材上,他將傳統山水的筆墨趣味融入到富有現代感、有個人鮮明特色沉雄蒼潤又充滿古詩詞意境的山水畫中。

此幅由李可染家屬友情提供的《太湖》,從簽款看,應作上世紀60年代,此時,正是李可染藝術的成熟期,《魯迅故鄉紹興城》、《萬山紅遍》等都在此期間完成。此幅《太湖》,既屬“一畫再畫”,他推敲的除了構圖之精煉,更有著筆墨和情感強化等更多的考量。對于從小在江蘇徐州長大的李可染來說,無錫太湖風光如畫,民居古樸清雅,無疑是令他魂牽夢繞的水鄉。此幅中,他摒棄了他慣用的飽滿構圖,而采用“半邊”構圖,令太湖之美與空靈躍然紙上:左半邊大片留白處,遠山如黛,中景曲江帆影,近處水平如鏡山影如夢。仿佛將右半邊的蒼山輕輕托起,右邊蒼山綿綿密密,仍是咫尺之地極致表現最大最豐富內涵的“李家山水”,黑瓦白墻房舍儼然,畫面更近處,樹木影影綽綽,光影交織,令人置身畫中,直有“空山不見人,但聞人語響”之詩境。夢一般的江南水鄉,令人莫名感動。

吳冠中

筆下的網師園

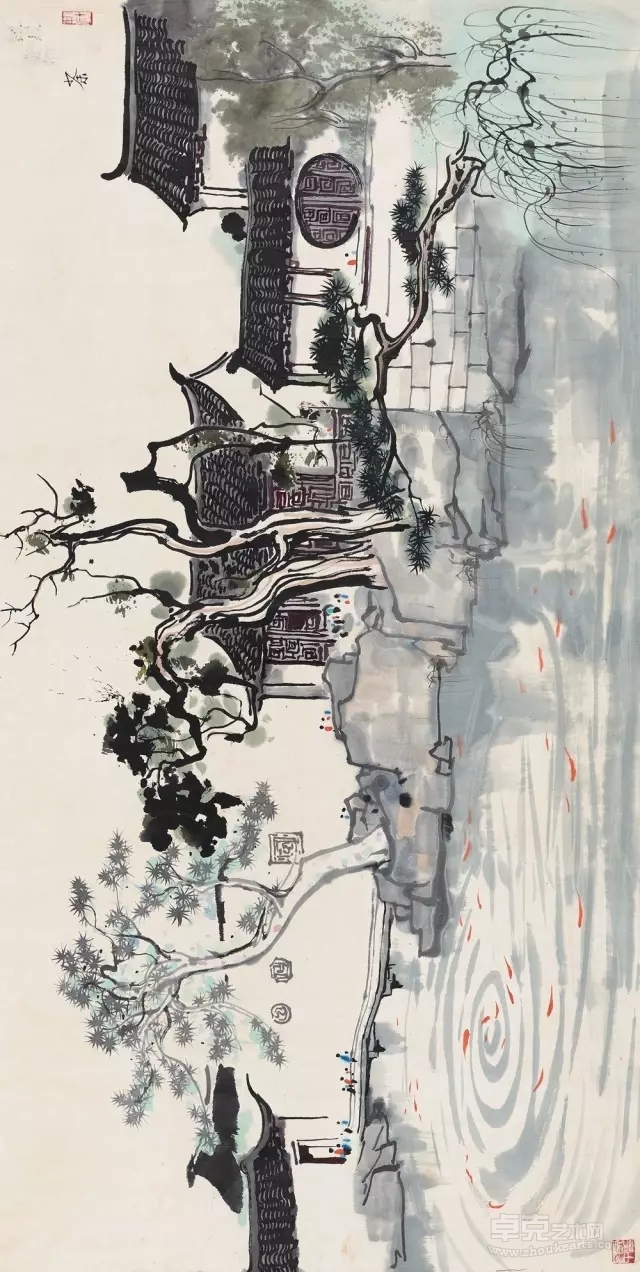

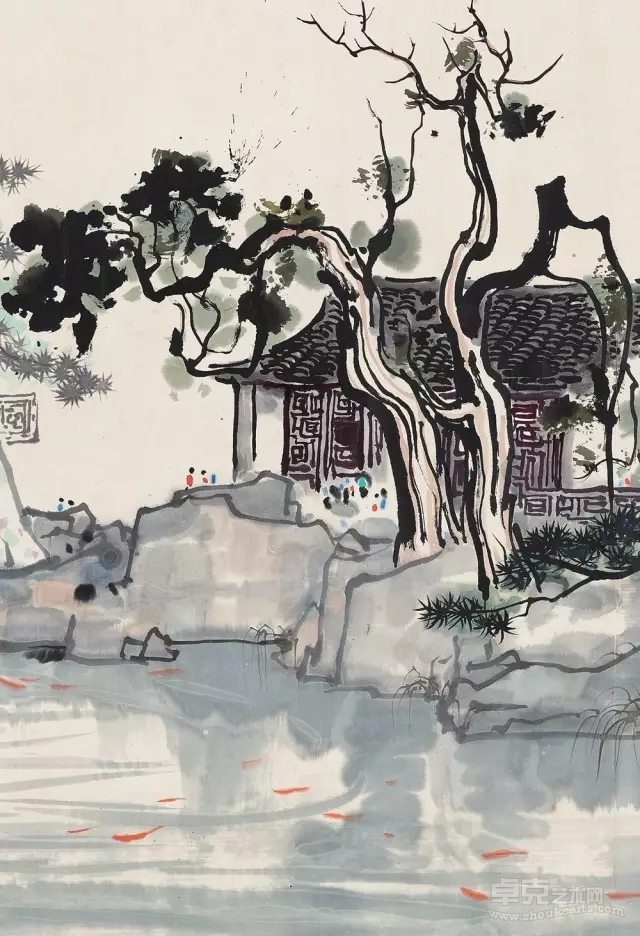

吳冠中 網師園

設色紙本 鏡片

68×133cm

故鄉是夢的起點,也是美之天生母題。對于生于江南的吳冠中而言,江南就是他一寫再寫永不厭倦的藝術之源。他曾說,“鳥戀故枝,即使是候鳥,也愛尋找自己熟悉的舊棲”。

蘇州四大名園之一的網師園,素淡恬靜,曲徑通幽,是吳冠中極為喜歡的江南故地。他曾多地故地重游,如訪舊友,也曾以網師園為題材創作過多件佳作。此幅以黑、白、灰統領畫面,以跳躍的色彩點綴人物、游魚,畫中藤蔓飛揚、毛竹搖曳、落英繽紛、游魚游弋、人物欣然,他以富于律動的線條讓每一棵樹、每一座橋、每一窗都附上古詩詞的靈魂,全幅看來,江南之美和情調躍然紙上,吳冠中網師園題材精品無疑。

吳冠中是一位天才的畫家,他將中西文化融會貫通,將富于東方韻致的美以極具現代感的點線面極致美的形式完美呈現。在將東方情韻以此種方式推向全世界的,我們無論如何繞不過吳冠中,N年之后,這一點必將被藝術史更重視。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號