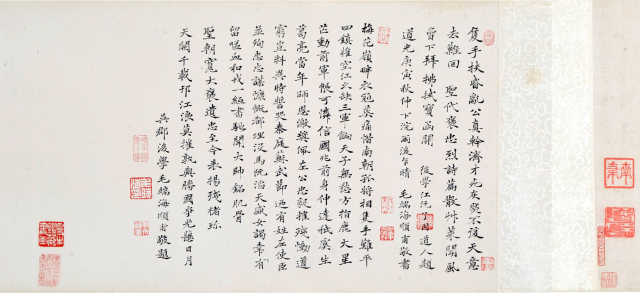

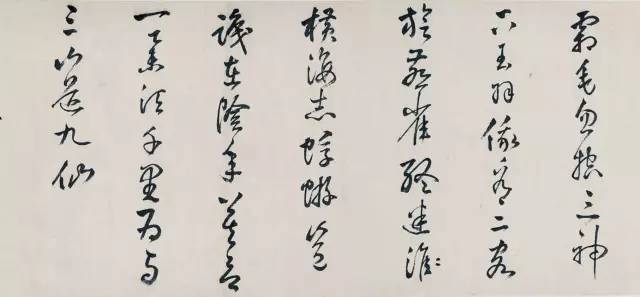

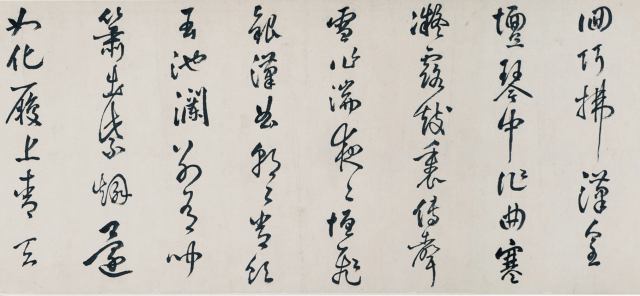

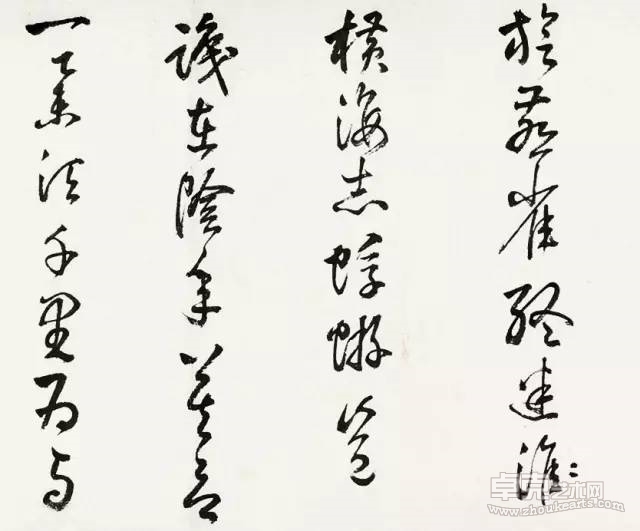

史可法 行書唐人七古一章

水墨紙本 手卷

正文尺寸:29.5×222cm;跋一尺寸:29.5×51cm;跋二尺寸:29.5×234cm

廣東崇正2017春拍“九藤書屋”專場拍品

史可法(1601—1645),字憲之,號道鄰,河南省開封人。崇禎元年(1628年)進士,官至督師、建極殿大學士、兵部尚書。死后南明朝廷謚之為“忠靖”。清乾隆追謚為“忠正”。其后人收其著作,編為《史忠正公集》。

民族英雄史可法傳世書法甚為罕見。蓋因清兵大舉入關,崇禎自縊于景山,史可法擁立明福王,與清兵殊死作戰,至清兵陷揚州,城破而死。故清朝定鼎之初,史可法片紙只字皆在禁毀之列。

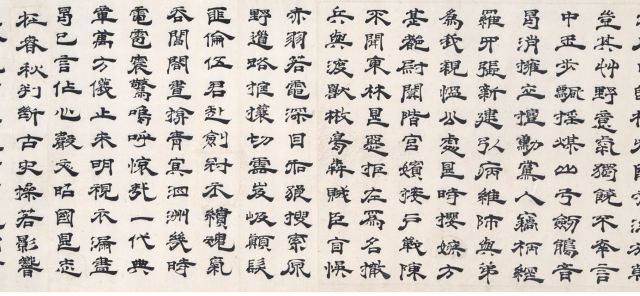

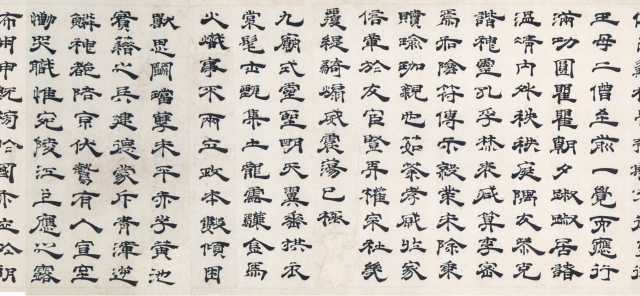

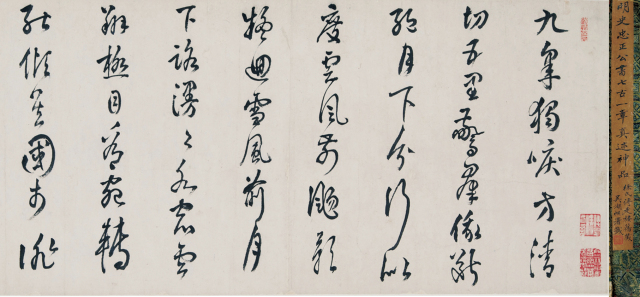

此卷為史可法錄唐人七古一章,氣格高騫,后附戴易錄釋大瓠祭史可法誄詞一篇。大瓠名沈麟生,法號筇在,字公紱、用無。安徽宣城人,貢生。是明末著名遺民沈壽民之侄。也是歸莊好友弘儲弟子。其父沈壽岳因抗清被殺。當其時也,節義慷慨之士,往往托于空門,故有“遺民半入禪”之說。沈麟生也于順治年間遁入禪門,法號筇在。筇在一生與徐枋最為相得,后應黃宗羲兄弟之召,赴余姚,晚年住紹興能仁寺。戴易(1621-?),字南枝,山陰(今紹興)人,善吟詠,能作寸徑八分書,《清史稿·徐枋列傳》中載:“易,字南枝,少從劉宗周學,游吳門,年七十矣。有六子,不受其養,獨攜一子及殘書百卷自隨。其集字也,銖積寸累,不妄費一錢。一蒼頭饑不能忍,輒逃去。己寄食僧舍中,語及枋,必流涕。嘗浮七里瀨,登嚴子陵釣臺,賦詩,且歌且泣。或竟日不得食,采野蕨充膳。操瓢量水,坐長松古石間飲之。”

戴、徐二人交往之細節已無從稽考,但戴易賣字為徐枋謀葬之事,卻頗為感人。《清史稿》載:“(徐枋)卒,以貧不能葬,一日,有高士自武林來吊,請任窀穹,其人亦貧,而特工篆、隸,乃賃居郡中,鬻字以庀葬具,只得百錢。積二年,乃克葬枋於青芝山下,而以羨歸其家。語之曰:“吾欲稱貸富家,懼先生吐之,故勞吾腕,知先生所心許也。”葬畢即去,不言名氏。或有識之曰:“此山陰戴易也。”

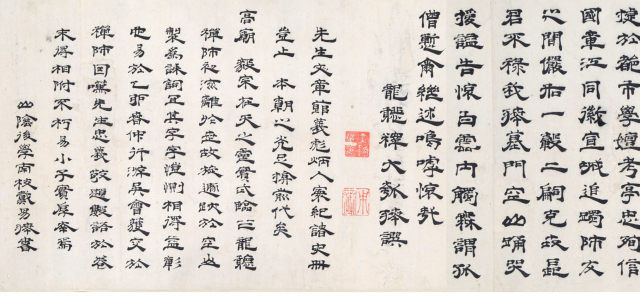

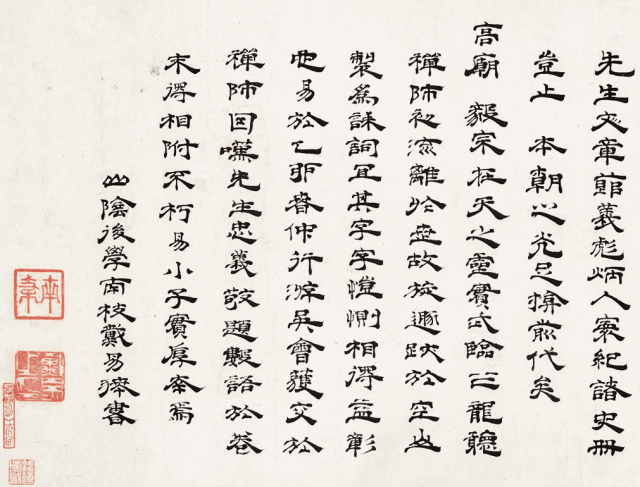

戴易跋文

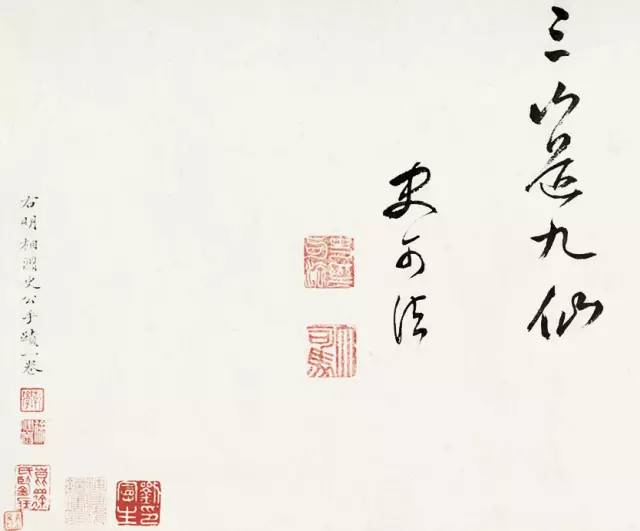

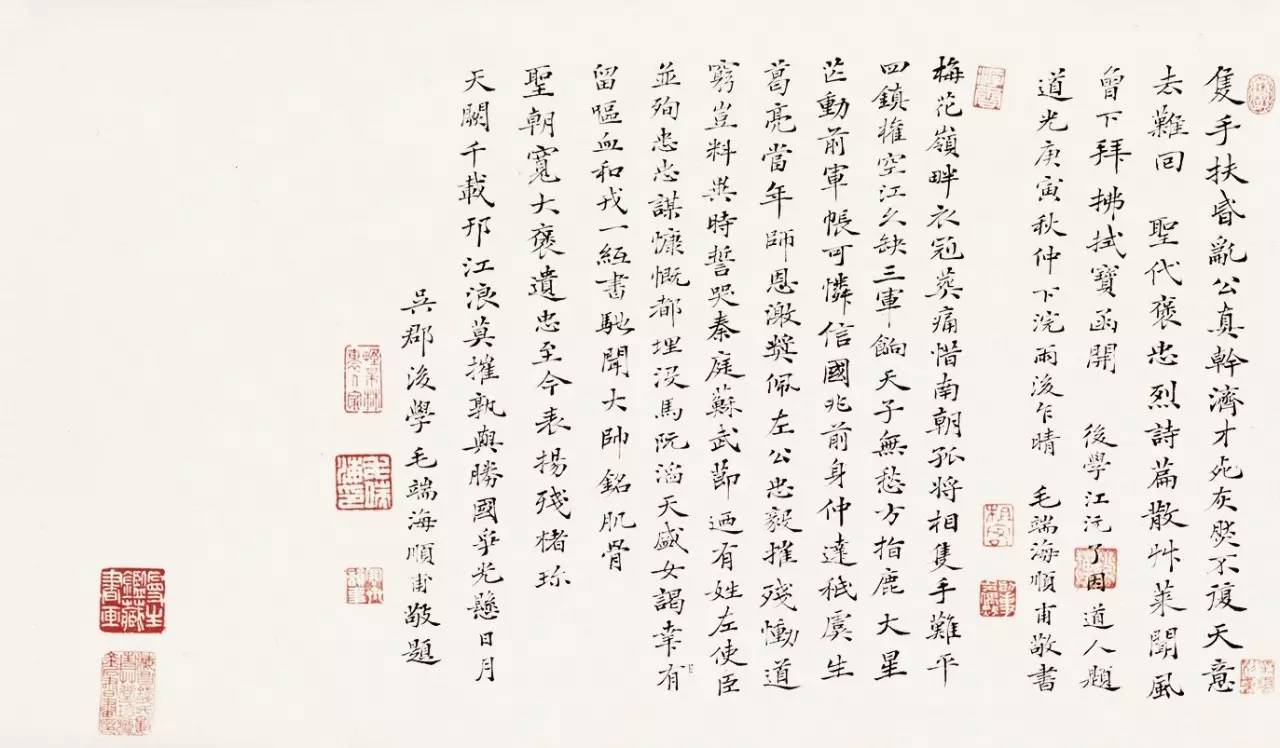

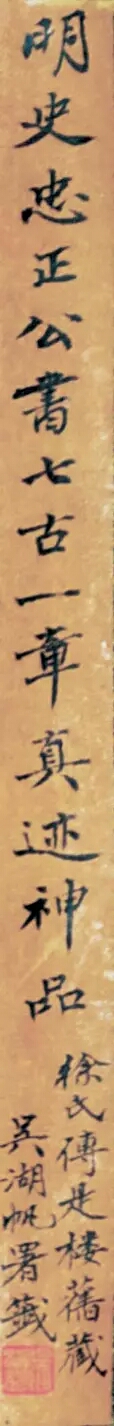

戴易此卷后跋中云:“易于乙卯春仲,行游吳會,獲交于禪師……”乙卯歲當為南明永歷二十九年,清康熙十四年。戴易獲交于大瓠禪師,可能也是因為徐枋的關系。此卷戴易所書大瓠祭史可法誄文,仔細審視,中間有挖改之痕跡,當為避清朝文字忌諱而挖去者。此卷至康熙間為顧炎武外甥、著名藏書家徐乾學所得。徐乾學字健庵,官至內閣學士,刑部尚書。“傳是樓印記”、“徐健庵”、“昆山徐氏鑒藏”都是他的藏印。在卷首徐乾學所鈐“傳是樓印記”下方,尚鈐有一藏印,印文為“段三晉字雨蒼一字北華號退齋印”。段三晉其人不可考,但從印章所鈐的位置看,當早于徐乾學。至道光間,又為江沅、毛端海所跋。至近代又收入錢鏡塘數青草堂中,經吳湖帆審定題簽為“真跡神品”,其后又入九藤書屋,自清初至今,流傳歷歷可考。

毛端海跋文

吳湖帆審定題簽為“真跡神品”

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號