為何中國的山水畫留白那么重要?

留白是中國山水畫中重要的構成元素,也是水墨中黑白體系的重要一環,其作為繪畫的空間布局,也體現出山水畫獨有的美學形式。伴隨著畫史的流變及發展,我們不難發現畫家各自對山水畫留白的獨到見解。留白不僅表現在畫家性情陶冶的修養狀態,也突顯了畫家對筆墨韻味的追求態度。

在畫作中,留白具有天和水的意涵,有時更代表大海或云霧。相比于西方繪畫的構圖再現,留白的意境營造更體現在虛實相應的意義原則。時至今日,留白的意義更富哲理,并保有高度的審美價值,特別是在當代實驗藝術的脈絡里,藝術家們對于留白的運用更具新穎性,從具象到抽象的創作再現,留白成為水墨中筆墨與畫面構成不可或缺的形態,因此,如何能擅用留白技巧,強調抽象與具象之間的留白語匯,仍是我們須關注的問題。

道家美學的藝術精神

中國山水畫的留白,體現了道家美學的精神涵養,如同古人作畫崇尚個人修養的精神層面,或寄情于景,或拖物言志。宗炳《畫山水序》曾指出關于“道”的解釋:“圣人含道映物”、“夫圣人以神法道”、“山水以形媚道”。在東晉如此紛亂的時代,玄學及禪學的快速發展,促使魏晉文人作畫展現出獨特思維的繪畫觀,結合老莊思想的唯心主義,作畫追求隱逸避世的理想狀態,突顯個人超凡脫俗的精神狀態,這是道所表達出的空靈意境,也是畫家追求清新寡欲的至高境界。

在孔子《論語》雍也篇:“智者樂水,仁者樂山。”畫家傾心于山水,崇尚深居簡出的生活狀態,不與世俗同流,不爭權奪利,視名利如浮云。如同美學大師宗白華對其見解:“空靈中傳出動蕩,神明里透出幽深,超以象外,得其環中,是中國藝術的一切造境。”這便是人畫合一的精神狀態,也是得以到達追求至高的藝術境界。

計白當黑的理論言說

中國人對于傳統山水畫的觀念,極講究與自然和平共處,天人合一的理念。黑中有白、白中有黑,這一黑一白的互動關系,體現了陰陽相對的調和思想,也是敬天、愛人的宇宙觀精神。老子《道德經》曾提及:“大音希聲,大象無形。”對老子而言,這是自然與本體“道”的直白體現。

在繪畫中,黑與白的畫面構成,是展現“形”與“色”的重要涵意,也是中國山水畫中筆墨的特色,以形寫神的繪畫觀念,富有深層的審美意涵,更展現出畫家極為主觀的意識形態。在南朝謝赫《古畫品錄》就精確闡述了繪畫的六法論,其中提出了“隨類賦彩”的觀念,解析了水墨中對于用色的掌握。按此說法,繪畫中所描繪的具體物象,其中一項便是合理的添加色彩,再現自然。

主觀意象的思維狀態。相比于西方的繪畫技法,“西方重光影,中國重線條”,這種對于形的繪畫描寫,便是對于線的意義構成進行重新的組合再現。

意境空靈的留白之作

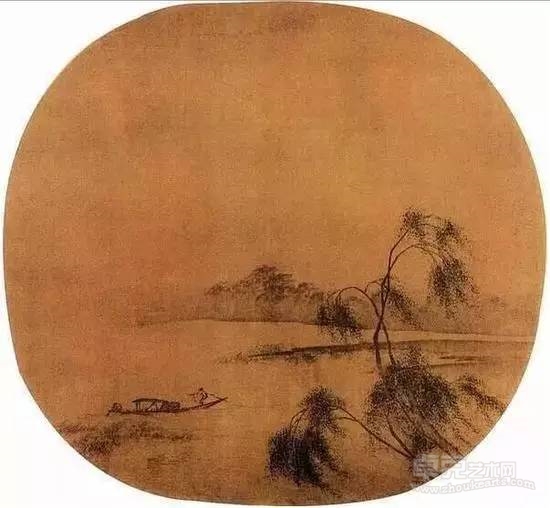

中國山水畫起源很早,萌芽于晉代,隋唐始獨立,五代、北宋趨于成熟。最早可見的山水作品是隋代相傳展子虔的《游春圖》,而歷代山水畫對于形式技法的掌握,留白皆顯現了重要性,在各朝代經典的山水畫中,畫家擅于利用留白來突顯畫作的空靈感。正如董其昌所言:“畫家之妙,全在云煙便災中。”例如五代荊浩的《匡盧圖》,北宋李成的《晴巒蕭寺圖》,北宋郭熙的《早春圖》,北宋范寬的《溪山行旅圖》,李唐的《萬壑松風圖》南宋馬遠的《山徑春行圖》,南宋夏圭的《溪山清遠圖》等等。清代張式在《畫壇》中說道:“煙云渲染為畫中流行之空,故曰留白,非空紙。留白即畫也。”留白不僅可表現出畫中疏密有致的空間感,是再現客觀現實事物的視覺空間,也能是畫家主觀意識的想像空間,更是畫家對生命豐富的情感狀態。

因此,這種利用留白的意境來營造虛實空間的審美觀念,貫穿古今的作畫形態,更使得中國山水畫不僅在形式語言的表述顯現特殊,更有著與西方繪畫空間表述有了本質上的差異,這種作畫虛實的辯證原理,也穩固了傳世千年的審美價值。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號