伍爾夫的姐姐瓦內薩·貝爾(Vanessa Bell )是圈子里的社交女王,并是一個很有創造力的女畫家。

“湖畔派”也好“竟陵派”也好,文藝圈子也不比暴力圈子的“嵩山派”之流高明,愛用地方命名,中外皆然。布盧姆茨伯里派(Bloomsbury Group),就是活躍在布盧姆茨伯里這個倫敦黃金區域的一個不怎么正式的小文藝圈子,存續在20世紀上半葉,現在看來群體里最有名的就是女作家伍爾夫了。

父親去世后,伍爾夫姐妹搬到的戈登廣場46號正是這個圈子的重要據點,伍爾夫的姐姐瓦內薩·貝爾(Vanessa Bell )是圈子里的社交女王,并是一個很有創造力的女畫家,和伍爾夫性格大相徑庭,性感開朗,熱情好客。

布盧姆茨伯里派群體肖像 瓦內薩·貝爾,《俱樂部回憶(The Memoir Club)》,1943年

在位于倫敦東南的達利奇美術館(Dulwich Picture Gallery)我看了瓦內薩·貝爾的作品第一次大規模回顧展,有一百多幅繪畫作品。盡管布盧姆茨伯里派因藝術而聚集在一起,周四晚上聚會討論哲學,聚在一起創作,兼做藝術評論,可是始終沒有很多人來評論她的作品,所以直至今天我們也不能看到當時太多對她的推崇,不過也給了我們一個完全空白的直觀印象,憑借自己的直覺去感受她的創作力。

瓦內薩?貝爾,《伍爾夫肖像(Virginia Woolf)》,約1912年

瓦內薩·貝爾的作品里少不了作家妹妹的肖像,也少不了描繪自己閨房里的活動,以及布盧姆茨伯里團體成員的肖像,他們的作品和態度對當時文學、審美、品論、經濟、女權、反戰、性觀念都有很深遠的影響。精致至極的達利奇美術館,面積不大,辦了這個展覽,多多少少要借助伍爾夫的名氣,一下就被英國觀眾堵得水泄不通。

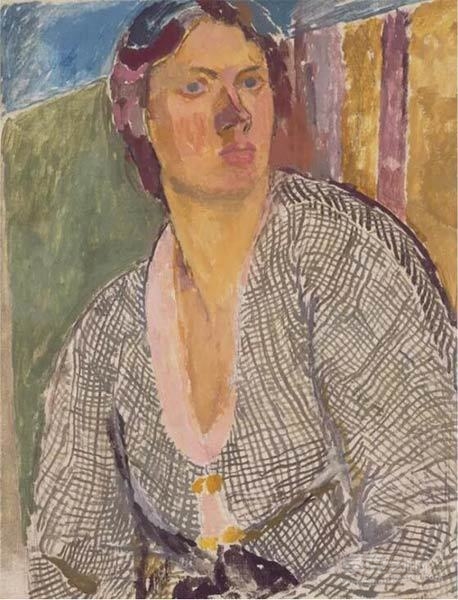

瓦內薩?貝爾,《自畫像(Self Portrait)》,約1915年

都覺得文藝青年愛扎堆,巴黎的小圈子數不勝數,不過英國人孤傲的性格和陰損勁兒注定了圈子之間能合攏的不多,古有特納和約翰·康斯坦布爾,作為同時代的著名風景畫家,卻相互看不上。圈子本身卻層出不窮,各擅勝場,各領風騷,各玩各的。捋著布盧姆茨伯里派往上數,就有新英國藝術俱樂部,在學院派和先鋒派之間搖擺;再往上數有拉斐爾前派兄弟會,雄心勃勃要拯救英國繪畫,時間雖不長,卻意義重大。

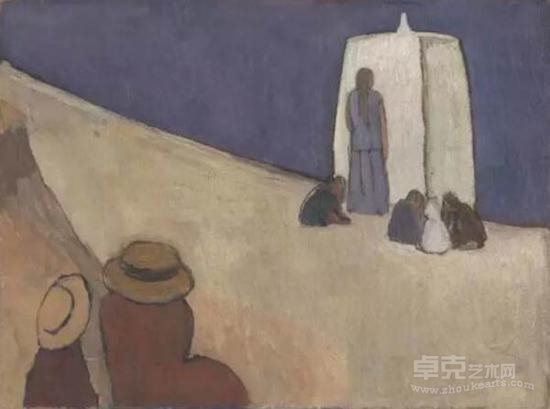

瓦內薩?貝爾,《斯塔特蘭德海灘(Studland Beach)》, 約1912年

布盧姆茨伯里派人數不多,組織松散,成員里頭數羅杰·弗來(Roger Fry)德高望重,其他人則年紀相仿。瓦內薩·貝爾常常請這群知識分子來聚會,在她的花園里創作。開始時間早于1910年,即便在世界大戰期間以及政治動蕩的三十年間,他們的聚會也沒有間斷。

他們有自己的一套對理想社會的哲學體系,卻不是普遍理解的那種有特殊目標的團隊,雖然沒有明確表明,不過這些人都或多或少流露出左派傾向。有意思的是加入這個團隊不用申請,沒有秩序,沒有規則,這就是一個知識分子大雜院。男士們大多是來自國王學院和劍橋大學三一學院畢業的學生,讀書的時候就已經氣質出眾,甚至跟其他學生有些格格不入。

比起組織的松散,他們每次晚餐的主題卻選定得嚴肅,發人深思,正如英國學術講究的批評性思維模式,不需要每個人都認同,這些交流對成員日后的事業都產生了重大影響,很多寫作的靈感都出現在激烈爭執中。

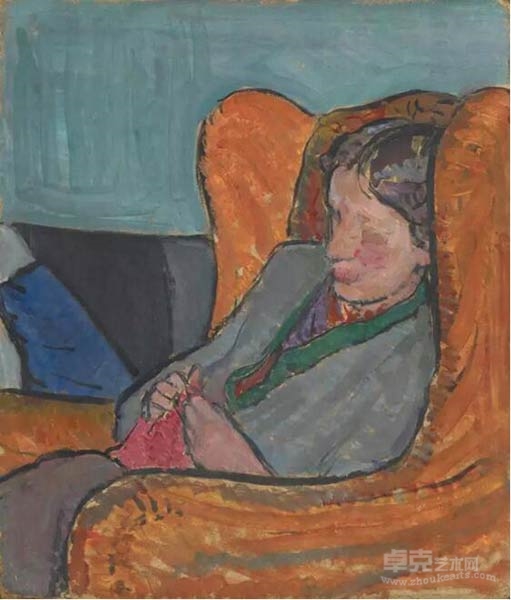

瓦內薩?貝爾,《伍爾夫肖像(Virginia Woolf)》,約1912年

除了自畫像,給伍爾夫的肖像后來成了瓦內薩·貝爾畫中重要的形象。她在私人家庭場景中展示作家妹妹,坐在躺椅上鉤編,但令人著迷的是肖像中的臉。她畫的妹妹越多,她所呈現的細節越少,直到她沒有臉。場景是親密的家庭的,信息姿態卻是拒絕的,背道而馳。

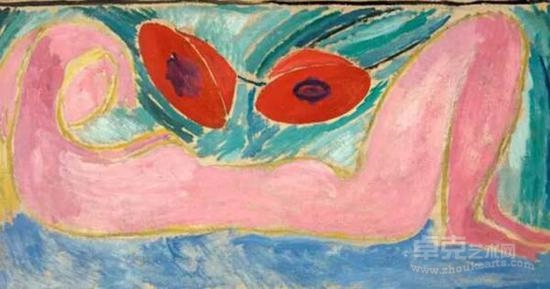

瓦內薩?貝爾,《有罌粟花的裸體畫(Nude with Poppies)》,1916年

瓦內莎·貝爾為圈子成員們繪制的不少肖像也是一副文藝生活范兒,彈鋼琴的、讀書的、繪畫的,有兩幅畫的都是她的情人也不奇怪,一個是美學家弗賴羅杰·弗萊(Roger Fry),兩年后貝爾拋開了他,和小她六歲的畫家鄧肯·格蘭特(Duncan Grant)在一起并也畫了他。她還畫了不少次短篇小說女作家瑪麗·哈欽(Mary Hutchinson)。哈欽森也是當時文藝圈和時尚圈的一個交匯點,她還是貝爾丈夫的情人,貝爾夫婦的開放式婚姻關系堪比薩特與波伏娃。貝爾展覽中的一副裸女肖像便是畫的她,貝爾畫完附上一封信派人送過去,“這是送給你掛在床頭的禮物……”言下之意就是不管你喜歡不喜歡,我就是要送給你。布盧姆茨伯里派的確偏左,性解放態度由此可見一斑,他們對人類社會學提出比激進更激進的觀點,比如質疑同性戀長久以來被當做道德錯誤,質疑傳統的一夫一妻制,向往和諧多重的浪漫伴侶關系。

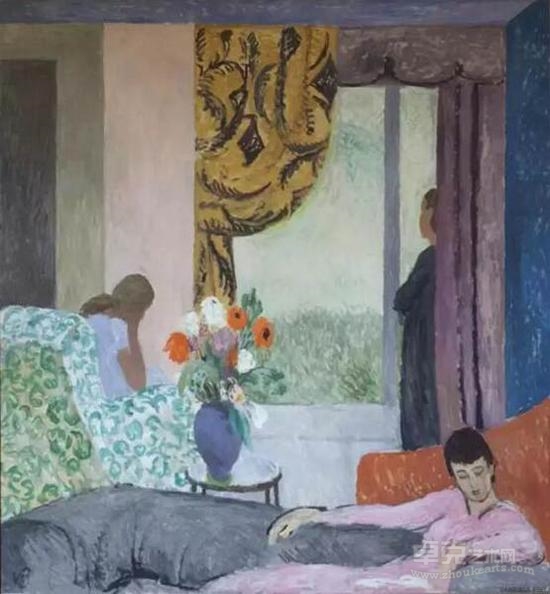

瓦內薩?貝爾,《另一個房間(The Other Room)》,1930s末

就布盧姆茨伯里派的時代感而言,可以說他們面對的是維多利亞時代的結束,而不是現代的開始,他們對當時社會進行精辟細致和批判性的觀察,與英國中產階級的悶熱和日常生活相反,充滿改革的熱情。

小說家、記者、畫家、哲學家和評論家,甚至經濟學家約翰·凱恩斯也是中心成員,他們不但推進了文學,比如伍爾夫夫婦成立了霍加斯出版社,出版了伍爾夫自己的小說《墻上的斑點》、《達洛維夫人》和T.S。艾略特的《詩集》、《荒原》等。他們也推動了英國抽象藝術的發展,瓦內薩·貝爾在色彩和形式上都發揚了新的視覺語言,深受馬蒂斯的影響,拒絕傳統的美,她還是其他畫家的靈感繆斯。

瓦內薩?貝爾,《為Ω工作室布料而設計(Design for Omega Workshops Fabric)》, 1913年

事實上,直到現在,布盧姆茨伯里派在很大程度上沒有達到他們最終應得的名聲,但沒有人會否認他們在英國文化上的貢獻。伍爾夫的同性戀傾向、對姐姐特殊的情感一直是人們熱衷討論的八卦,貝爾也因太多緋聞和家庭軼事的關注而掩蓋了她在藝術上的成就。文藝有時不是文本,而是歷史性的戲劇,從布魯姆斯伯里派之后,至少英國知識界的審美趣味與道德寬容程度為之一變。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號