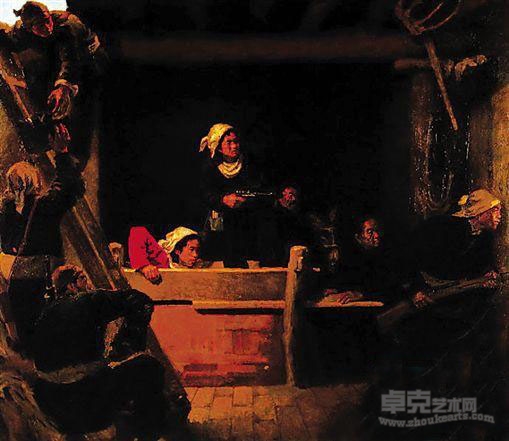

羅工柳在1951年完成了名作《地道戰》,雖然技法上沒有太多西洋油畫的經驗,但極具“本土氣息”。

梁照堂 (著名畫家、美術理論家)

羅工柳是我國老一輩威望很高,成就很大的油畫家和美術教育家。在上世紀七十年代末和八十年代初,我都曾在北京的美術館見過他。當他知道我也是廣東人之后,他會特別問起廣東的情況,讓我倍感親切。在多次交流中,他都強調,雖然他們那一輩在藝術創作上取得一定成就,但更寄希望于青年一代。他有一句讓我尤為深刻:“我一生就是致力于油畫的民族精神的探索。”在他后來的很多代表作品,確實有所體現。

1916年,羅工柳生于廣東開平,1936年考入國立杭州藝專,學習油畫和木刻,1938年入延安魯藝美術系,不久參加了魯藝木刻工作團,赴太行山的抗戰前線,任新華日報華北版的美編,從事版畫創作,1946年-1949年任教于北方大學和華北大學文藝學院,擔任華北聯合大學文藝學院美術系主任,解放后參與創建中央美院,并任該院繪畫系主任,1955年到1958年赴蘇聯留學,入列賓美術學院深造油畫藝術。值得一提的是,他留學的身份并非一般留學生,而由于他的經典作品《地道戰》《延安整風報告》被列賓美術學院相關教授十分認可,便讓其以研究生學歷進行留學,類似訪問學者性質,這是十分少有的情況。

羅工柳,后來歷任中央美院教授、繪畫系主任和副院長及擔任全國美協負責人之一。早年從事延安版畫創作,作品主要以抗戰根據地的軍民生活和斗爭作為表現題材,而且解放后多作油畫,并以革命歷史題材為主,并在探索油畫民族語言和民族精神方面作出了貢獻。他的繪畫技法和教學方法,對中國的油畫創作和教學都有著廣泛影響。在中央美院的羅工柳工作室,培養出了不少油畫人才。代表作有延安時期的《魯迅像》《地道戰》《延安整風報告》等。

但需要一提的是,在他創作出經典油畫之前,其實,并未曾對油畫有多少研究,可以說,他一出手就誕生了兩張經典作品,一張是《地道戰》;另一張是《延安整風報告》。不過,由于當時中國畫家在油畫探索方面仍然不是十分成熟,所以,這一類油畫被稱作“土油畫”,技法上沒有太多西洋油畫的經驗。然而,這種油畫雖然有“土”味,但樸素和真情也使得其極具“本土氣息”,因此,直到今天,仍然經得起歷史考驗,而羅工柳“留蘇”回來后再畫的那批畫則少了些“土味”,多了洋技法。

但他也強調自己更多的是中國風的探索,他強調油畫里面的中華民族精神,甚至直接運用中國畫技法,糅合到油畫創作中去。他在《前仆后繼》《毛澤東在井岡山》《井岡山上》充分體現了他在這方面的探索,一張是表現毛澤東跟很多戰士一起在山上的畫面,這張已經流露出他在民族化方面的探討。而《毛澤東在井岡山》那張,則直接在油畫作品中運用中國古典山水畫的皴法,這在當時是十分大膽的。這個嘗試的成熟程度尚有待進一步探討,但他的探索方向已經十分明確。作為探索嘗試,這無疑跨出了大膽的一步。

在上世紀五十年代,還是青少年的我,曾在文德路(原省文聯展廳)參觀過“羅工柳留蘇作品展”,這是我直接較少見到“洋油畫”,印象十分激動,讓我意想不到的是油畫竟然能有如此魅力,那次展覽對于我影響很大,直到現在,我仍然清晰地記得當時的情形。

他自己也常強調一生致力于民族風格和民族精神的探討。為此,他晚年更花大量時間,練習書法,目的都是為了使油畫如何滲透中國文化精神。在這方面,作為同是廣東人,我們都感到自豪,當然,他的成就遠不止在廣東,而在全國。因此,我們應該好好思考如何繼承他在這方面的探索精神,如何發揚以及深入和開拓。這一點我想,也是羅工柳的所愿,開拓油畫中國精神的這個方向正是我們中國油畫所要走的道路。

(采訪整理:梁志欽,原文標題《羅工柳:我一生致力油畫的民族精神》)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號