從心靈的深處出走—— 余潤德藝術述評

文/易英

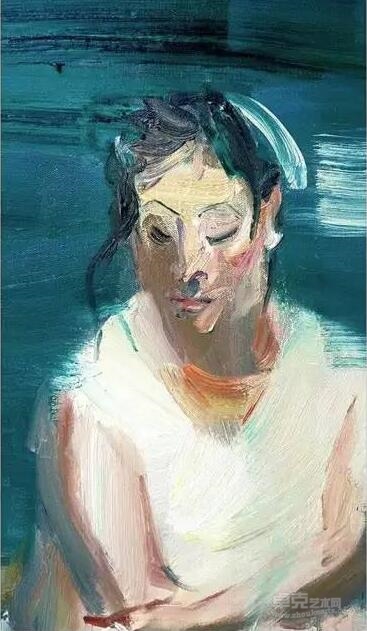

余潤德的油畫經歷了從傳統到現代的過程,和很多藝術家的共同經歷一樣,從寫實開始,初步掌握再現的技能,達到技術的熟練和再現的準確。這是一個很傳統的路子,對一些人來說,這就是藝術的目的,往后就是不斷地重復自己,直到藝術的自我終結。余潤德很早就意識到了這個問題,他不希望自己重蹈這種藝術的平庸。在藝術的道路上,余潤德一直追求新的變化,從形式上的琢磨到寫實變形的探索。他從小學習國畫,大學又是學的油畫,而且油畫的基本功很好,他在探索油畫的形式語言時,吸收了很多水墨的因素,在保持了寫實再現與深度空間的基礎上,用意象化的筆觸塑造形象,近似水墨的深灰色調,使他的油畫有一種獨特的韻味。達到這樣的水平,已經是很大的成功了,但他并不滿足于此,語言的熟悉和技法的純熟達到的藝術效果,很可能是高雅的公共趣味,似乎是現代主義在后現代主義的歸宿。現代主義以形式主義為特征,但形式主義并不以形式美為目的,而是有特定的精神指向。余潤德對這一點應該有清醒的認識,從形式到精神,是他進一步的追求。

一個階段所追求的藝術目標,會成為一下階段藝術追求的起點。余潤德進行了各種藝術的嘗試,力求在形式上有新的突破。他研究早期現代主義的藝術,從塞尚、修拉到畢加索,塞尚的線條是粗重的輪廓線,卻具有很強的精神性;畢加索的線條實現了有力的變形,但不知與新文人畫的線條有什么關系,因為他也嘗試了新文人畫的畫法。變形的目的不在于形式,變形往往是反映內在的需求。變形不是想象,它仍然是對客觀對象的表現,但不是對客體的復制,而是主觀意志在客體的投射,客體成為自我的表現,變形的客體反映的是主體的內在精神,變形也就具有了精神性。因此,變形的關鍵不在形式,不取決于采用什么樣的線條,而在創作主體的內在品格與精神。剛開始追求變形的時候,余潤德可能沒想到精神,他追求變形的力量和個性。變形的基礎有兩個,一個是被變的形象,一個是表現形象的筆觸或線條。余潤德的突破口在后者,前者會在后者的基礎上水到渠成。借助外力打破油畫的“慣性思維”,可以獲得另一片天地,對他來說,這個外力就是水墨。

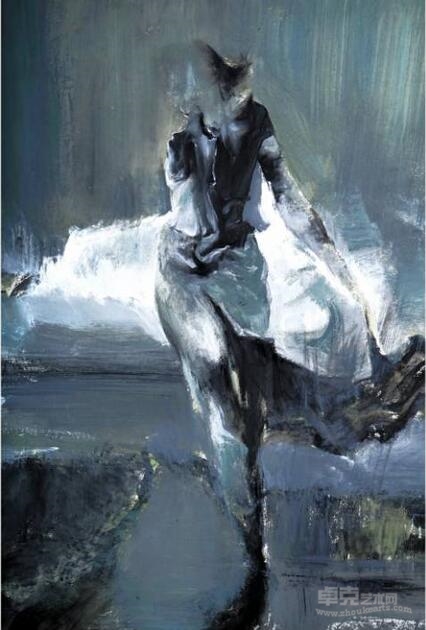

對于水墨的吸收,余潤德重在意象,很難在他的油畫中找到油畫與水墨的一對一的關系,他不是追求油畫的民族化,而是借助于筆墨的效果,尤其是那種濃重的黑白空間,隱喻和象征一個精神的世界。如同水墨一樣,黑色不是單純的顏色,它在畫面上的作用是顏色的想象與心理的暗示,在光線失去作用的地方,都進一片黑色,現實的世界和心理的世界都是一樣。余潤德用“異樣的自由”來稱謂這批作品,這個黑暗的空間正是對這一主題的喻示。尋找水墨作為變形的替代,似乎是一種歸宿,即向自己的精神家園的回歸。“凌云一笑見桃花,三十年來始到家”,藝術路程的苦苦追尋,追求油畫技術的完美,追求現代藝術的形式,似乎都沒有達到理想的境界,而回歸中國傳統和借鑒水墨,卻如茅塞頓開醍醐灌頂,獲得一種真正的自由,“從此春風春雨后,亂隨流水到天涯”。對于余潤德來說,異樣的自由主要是形式的自由,擺脫了技術的束縛和題材的限制,不僅可以隨心所欲的創造,還實現了異樣的圖式。如果是這樣,那他還是在現代主義的階段,不過是從印象主義變成表現主義。其實不是這樣,他的近作有著更深層的意義。

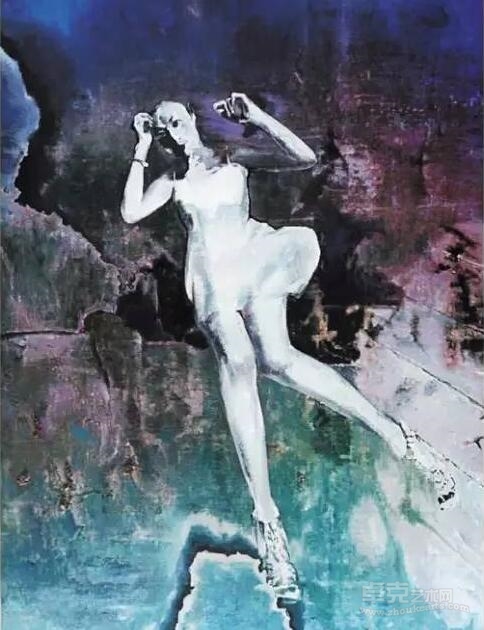

從表面上看,借鑒水墨使他實現形式的突破,但除了墨色之外,他仍然保留了油畫的用筆和造型,甚至構圖也還是油畫的方式。這一切都是在黑色中進行,即那個幽深的黑色空間,一個生命從那個空間中沖決出來。這個生命有些像幽靈的閃現,有些似慌忙的奔跑,它們仍為寫實的,甚至多為女性。然這一切,都為自我的象征。黑色的背景,或黑暗的空間,來自水墨的轉換,水墨的意義在于精神的歸宿,亦即我們生命的來源之處。這是無意識的底層,是我們的意識無法達到的地方。因此它是一片黑暗,自我從中浮現出來。正如余潤德自己所認為的那樣,水墨性的表達是為主體,即創作的主體,這個主體在畫面上不一定顯現為具體的形象,因為水墨的形式本身就融合了主體的意志。有幾幅畫是近似山水的抽象,其視覺關系的構成并不指向水墨,而更像一種精神的暗示與象征。余潤德將這一組作品稱為“模糊的光芒”,主要由黑白的層次構成畫面不確定的氛圍,創造一種主體的孤寂和疏離的情境。實際上,就語言層面而言,這種抽象的水墨效應,本身就是主體的象征,回歸精神家園,重拾迷失的自我,理性的光芒照射不到的地方,往往是生命真實存在的地方。

“模糊的光芒”似乎預示了余潤德探討純藝術語言的走向。其實不然,語言的轉換不在語言自身,而是為了更有效地表達思想與觀念。在語言把握的基礎上,探索人的現實的精神世界。“失重的邊緣”反映了一種焦慮感,人物的形象從精神的荒原掙脫出來。精神的荒園是形式的象征,借鑒水墨的形式構成不是還原水墨的畫法,也不是變換為新的油畫表現,而是用這種混沌雜亂而有隱藏有序的形式關系象征一個精神的棲息之所,而精神卻正是在這里無從棲息。從荒原逃離出來,可能會重構精神的家園,也可能永遠徘徊在“失重的邊緣”。人物的表現很有力量,反映了他油畫的造型功力,但這種準確的造型又正好反映了個人在精神上的矛盾。準確的造型來自訓練的程式,程式的完成意味著自我的喪失,背景的抽象與形象的寫實正是反映了重拾自我與家園重構的矛盾。

從另一個層面來說,這種關系就像社會生活的焦慮,邊緣化的痛苦,像西希弗斯那樣,永無止境地追尋難以實現的目標。這好像是對人生的總結,又像對社會生活的觀照。邊緣是自我的當下狀況,也是內心世界無言的觸動。另一個系列是“憂郁的黃昏”,似乎更具有現實性。人物的形象比較具體,環境與人物也有所契合。這個系列倒是更像“失重的邊緣”,生活中不像有美好的存在,人物沒有真實的身份,但也有暗示。一個男人正在強吻一個女人。這是一個主題的暗示,也是畫面建構的動機。背景與人物的分裂,程式與自我的分裂,家園與精神的分裂,實際上都是來自社會的分裂,來自他的現實的生活體驗。不論是抽象的背景,還是具象的人物,余潤德都畫得非常隨意,沒有顯擺的筆觸和固定的輪廓,那種深刻的思考和精心的建構都沒有在畫面上直接顯現出來。然而這種隨意性卻是反映了深刻的生活體驗。在“印象桃花”系列中,明亮的色彩與黑色的抽象強烈對比,這種顏色并不是正統的油畫色調,而是五顏六色的大眾文化色彩,與黑灰色的背景相比較,好像一個孤獨的身影游蕩在都市的環境中,它是那樣的不協調,卻又是那樣的真實。你可以改變你的語言,可以從文化的深處來重構精神家園,但現實卻總是擊碎家園的夢想。不過,余潤德也說道,他總是從問題情境的反思來建構畫面,雖然不是刻意的安排,但現實的動機總是貫穿畫面。

經過艱難的跋涉,余潤德已經站到了一個高峰上,他構造了一個自己的語言體系,成功地將兩個傳統融入到現實和現代,這兩個傳統就是中國的傳統文化與西方的繪畫語言,關鍵在于,傳統文化的無意識構造和油畫語言的專業訓練構成他生命的先后關系,前者是生命的本質,后者是生命的經驗,在尋找生命的本質的時候并沒有放棄后者所提供的經驗表現的追求。這樣就構成了他現在的藝術,現實的經驗,深刻的反思,家園的堅守,精神的指向,都以他獨特的方式表現出來。“異樣的自由”是精神的自由,精神不為樣式所累,但又必須具有適合精神表現的方式,而且沒有現成的圖紙。余潤德肯定還會繼續探索下去,他不會停留在目前的狀況,現實的壓力會觸發表現的動機,現實的關懷對他是自明的,而表現的方式卻在永遠的變動。他的藝術歷程說明了這一點,不同的是,他有了一個新的高度和自由的自我。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號