圖1

圖2

徐悲鴻(1895—1953),中國杰出的畫家、美術教育家,巴黎國立美術專科學校畢業(yè),受教于法國著名畫家達仰教授,達仰“勿慕時尚,毋甘小就”的現(xiàn)實繪畫藝術思想,對徐悲鴻一生的影響很大。

悲鴻先生對于繪畫一貫提倡“師法造化,尋求真理”的原則,也就是我們常說的“外師造化,中得心源”,認為一位好的繪畫藝術家必須具備“豐厚的人生閱歷和廣博的思想意識”,這樣方可深入繪畫藝術之妙境。他對于眾多繪畫風格,毫無門派之別,而是廣集“天下之大觀”來凸顯中國繪畫最好的一面。

常言道:“千里馬常有,而伯樂不常有”,而悲鴻就是人間伯樂。在他輝煌坎坷的一生中,曾發(fā)現(xiàn)了齊白石(當然還有陳師曾)、傅抱石、李可染、蔣兆和、吳作人等等。這種無私的奉獻精神,確讓后人為之折服和感動。悲鴻先生自己也從來沒有把自己當成是一名偉大的畫家。實際上,他除了刻苦勤奮地創(chuàng)作作品外,就是全身心地投入當時非常薄弱的美術教育。

悲鴻先生的畫路很寬,除了我們已十分熟悉的駿馬,人物、花鳥、花卉、書法、詩文及鑒定等方面均可謂造詣精深。他在歷代傳統(tǒng)書法上,功夫下的的確很深。他與康有為相交甚篤,故受南海先生碑學思想的影響和鼓動,對于北碑筆法浸淫尤深,曾先后涉獵過《兩爨》、《張猛龍》、《石門銘》等碑。

悲鴻先生一生中,曾創(chuàng)作了不少傳世畫作,其中將大量生前的精品畫作,贈給妻子廖靜文保存。今擇兩幅佳作介紹,以期共賞。

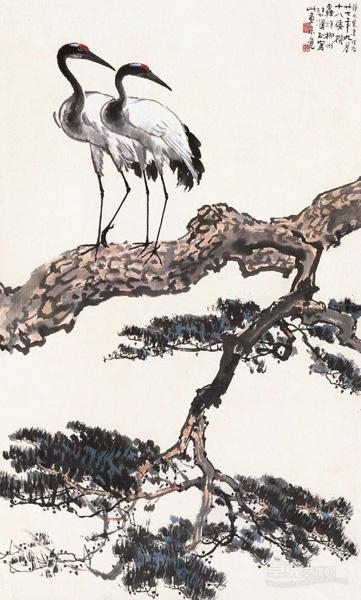

圖1所示是《雙鶴圖》。1936年徐悲鴻離開南京到廣西,居住在桂林、陽朔。在漓江邊上創(chuàng)作了許多優(yōu)秀的作品,還于1937年在香港、廣州、長沙舉辦畫展,以畫展收入支持抗日救國。此幅《雙鶴圖》是1938年創(chuàng)作的,亦屬廣西時期的作品。在此畫中徐悲鴻題道:“廿七年九月十八,倭機轟炸柳州,悲鴻正寫此畫未竟。”以畫筆記錄下日軍的侵略行徑,以及憂國憂民的心境。同時,他用遒勁的青松和獨立長生的仙鶴,表達了畫家祝福祖國和人民永葆常青、堅韌永生的美好愿望。值得特別留意的是徐悲鴻常常把最珍貴和愛惜的作品贈送給妻子廖靜文,以示對愛妻的情意,本幅作品即是,上題:“靜文愛妻保存。”可見悲鴻先生對此畫的珍視程度。

圖2所示是《牧牛圖》。外面炮聲正濃,硝煙彌漫。而此地則是風光旖旎,人畜和諧,毫無戰(zhàn)場上的“刀光劍影”。牧童牽著倔強的耕牛,仿佛正向遠處眺望著什么。從此畫可看出,悲鴻先生創(chuàng)作時的心情還是相當愉快的,可能是遠離了烽火炮聲的喧囂,有了片刻的安寧。“辛巳”是1941年,也正是抗日戰(zhàn)爭進行最為激烈的年月。落款“……于逸廬,隔夜殘墨,用試新紙,頗得意外之歡,是可喜也。悲鴻”。畫面“動中有靜”,“靜中藏動”。畫家筆下最有畫趣的筆墨是,一頭區(qū)區(qū)倔強的老牛,就是瘋狂獸行的倭寇,都無法將它的浩然倔勁撼動。“靜文愛妻保存”,畫家的“保存”二字,既是一種信任,更是一種無私的大愛,令人感佩不已。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號