“邱瑞祥:兔子、巢穴和谷倉”展覽現場

邱瑞祥:兔子、巢穴和谷倉

Qiu Ruixiang : Rabbit, Den and Barn

展期 Duration | 2017.3.17 - 4.30

展覽地點 | 站臺中國當代藝術機構(北京798藝術區中二街D07號)

Venue | Platform China Contemporary Art Institute(D07 Main 2nd Street,798 Art District,Beijing,China)

“重復勞作”:邱瑞祥繪畫中的人/物、形式與本體論

文 / 魯明軍

2014年,“站臺中國”(以下簡稱“站臺”)舉辦了邱瑞祥個展“自視”,這是他在“站臺”的首個個展。蟄伏三年后,“站臺”推出了他在這里的第二個個展:“兔子,巢穴和谷倉”。

工作、生活在西安的邱瑞祥鮮少出現在公眾的視野中,他也不太關心外界在發生什么,習慣了將自己“鎖”在工作室中,始終保持著一種不聞不問的姿態和不疾不徐的節奏。新作的面目之所以看上去與三年前個展的作品并無太大的風格差異,想必也是出于這樣一種自我的孤立和執拗。然而,就像他的大多作品一樣,厚樸、稚拙中不時也會泛起一絲智性、“狡黠”,和羞澀。所以,和他交流的時候,雖然時常會被卡住,甚至他在面對自己作品的時候,也表現得似乎沒什么可言,即使說出來的也聽上去多是一些“無關痛癢”的經驗和體會,可是,每到關鍵的地方,他卻從來不會語塞或一句帶過,總能不動聲色地點到癥結所在。

邱瑞祥的工作室

上世紀70年代初,福柯在突尼斯關于馬奈繪畫的系列演講中,通過光、凝視、觀看的位置、現代權力以及審美模式等挑戰(甚至顛覆)了由材料構成的畫布和圖像創建的傳統的繪畫框架。在喬斯利特(David Joselit)看來,這意味著繪畫已經超出了繪畫本身。從此,所謂的“當代繪畫”轉向了不斷轉變的觀念而不再是停滯的標志,意在更廣泛的社會、技術、經濟網絡的溝通中嘗試建立某種關系,而不再構成獨立的實體。如果說繪畫曾經是材料特性的媒介,要求回歸繪畫本質,參與情境變化的話,那么,今天所指的則更多是畫布內以及畫布外的種種通道。這應該是今天我們進入當代繪畫的一種普遍視角和路徑,事實業已表明,很多當代繪畫實踐也已不再依循于傳統的藝術史路徑及其話語邏輯。但即便如此,也有不少例外,在國內甚至占了大多數,就像邱瑞祥,他還是老老實實在畫面內部工作,依舊基于傳統繪畫的形式語素和歷史性機制展開他的想象,甚至在我看來,他比很多人還要偏執、極端和“保守”。

印象中,邱瑞祥幾乎所有的作品都是一種灰暗色調和(內)側光結構,加上帶有一定文學性或敘事性的構圖形式和空間部署,看上去似乎還是一種傳統學院派的語言方式和古典主義的美學結構。盡管邱瑞祥說他并沒有刻意和直接取法于任何古典畫家,但透過畫面可以想象,他多少還是受了卡拉瓦喬、倫勃朗等古典繪畫的一些影響,這不僅體現在其造型手法和畫面形式上,同時也體現在畫面題材的選擇中。

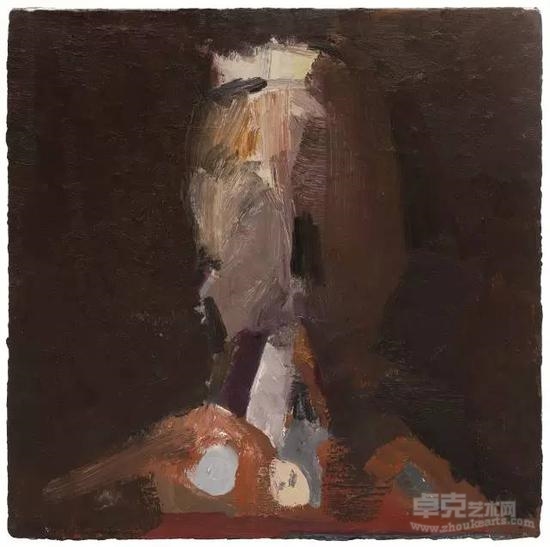

邱瑞祥,肖像, 2015, 布面油畫, 30.5x30.5cm

除了傳統的場景敘事以外,他畫的最多的是肖像,而且即便是在“不明物”的塑造中也帶有強烈的肖像感。邱瑞祥也曾認為,他所有的作品其實都和肖像有關。就此,他并沒有給出一個充分的解釋,我也沒有追問其具體來由,但顯然,肖像(或者說石膏像)最初作為一種塑形手段及其塊面結構關系直到今天依然在影響甚至主導著他的繪畫實踐,這也許是最直接的一個因素。但比較復雜的是,他一方面依賴于這些經驗,另一方面則更像是在和這些經驗作斗爭,有意地在抗拒或剔除這些“教條”。也正是因此,在和他交流的時候,他并沒有太多提及這些古典畫家,相反,他談的更多是莫蘭迪、巴爾蒂斯等現代派畫家(包括像巴薩利茲這樣的德國新表現主義畫家)對他的啟發。除此,他認為工作室也是一個重要的因素。對于邱瑞祥而言,工作室不僅是一個繪畫的場所,本身也是他畫面的一部分,在某種意義上,它直接決定了畫面的尺幅、題材乃至光影結構。所以他才會說,自從換了一間更加寬敞一點的工作室以后,終于可以畫大畫了,后來發現畫面也開始變了。

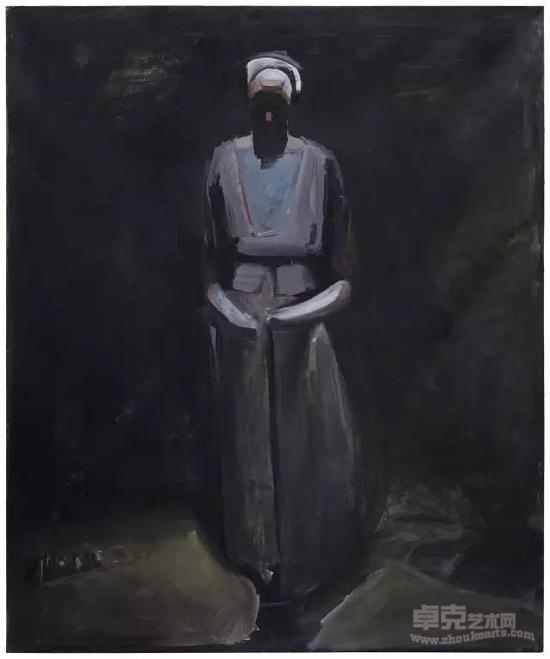

和很多畫家并無二致,邱瑞祥繪畫的題材也大多來自日常記憶和生活的瞬間,但不同的是,他并沒有依照某個具體的底本或母題直接轉譯到畫布上,而是透過某種意識和自覺,將不同的圖像、符號進行剪裁、變形和重置,最后形成的畫面或許早已遠離了最初記憶或所見的圖像。在這個過程中,他削弱了畫面中人物的可辨識度,甚至連性別都不得而知,人物的裝束也有很多相似的特征,比如相對統一的形體比例,都似乎裹著長裙、系著腰帶,所有場景既像是日常勞作,又像是舞臺表演。不過畫面內部的(內)側光結構提示我們,它或許更接近瓦格納式的現代劇場,而非勞作場景。何況,他所有人物的造型也都帶有玩偶般或“偽英雄主義”的戲謔感和反諷性,既像是教宗或巫師,也像是農民,又像是舞臺上的小丑,而這樣一種奇怪的“集合造型”既帶有中世紀晚期畫家喬托的影子,也不乏16世紀尼德蘭畫家勃魯蓋爾(Pieter Bruegel the Elder)的痕跡,還像是受了新萊比錫代表勞赫(Neo Rauch)的些許啟發。不過,邱瑞祥否認了我的這些假設和猜測,他覺得即使有,也可能是一種巧合。

“邱瑞祥:兔子、巢穴和谷倉”展覽現場

布展的時候,我們特意為其設計了一個像教堂一樣的空間,以此重申了畫面中的中世紀色彩,但邱瑞祥無意為樸素的農民形象賦予某種神圣感或精神性,我倒是覺得它更像是將我們拉到了關于繪畫本體論的探討中。藝術史家普雷齊奧西(Donald Preziosi)、法拉格(Claire Farago)曾經指出,在從早期、晚期到后現代的西方傳統中,在作為現代藝術論述中基本構成的不斷變化著的社會環境中,藝術矩陣中的關系結構似乎保持了較早的宗教觀念。這其中,一個重要的變革是,進入文藝復興時期以后,基督教繪畫的神學本體論逐漸轉向了認識論,此時無論是新教改革的反圖像運動,還是意大利畫家對于藝術的辯護,他們都從圖像及其指示對象轉向了圖像的制作者。這之后,科學自然主義無疑推進了這一認識論,其當代遺存正是大眾媒體。然而,到了現代主義/形式主義這里,媒介的支配性意味著似乎又回到了本體論。另一位藝術史家戴維·薩默斯(David Summers)也發現,所謂現代繪畫的形式或形式主義解釋實際上源自19世紀的形而上學思潮,而這也恰恰構成了對于大眾文化的一種批判性的回應。在這一點上,邱瑞祥的實踐恰恰在中世紀的神學本體論與現代主義的形式本體論之間建立了某種關聯。或者說,正是這一宗教感將我們引向了形式/媒介及其自足性的維度。這一媒介性和本體論首先體現在圖像母題可辨識度的弱化或消解。如前所言,通過“重復勞作”這一極端的方式,畫面最初的圖像不僅變得模糊,成了一組抽象的構成,一個不可知物,甚至只剩下一簇筆觸或一堆顏料。而畫面中原有的諸多——甚至不止一次出現的——母題,若不加提示,我們其實很難辨識。

在沒有看過原作之前,單憑信息不詳的圖片,我一直以為邱瑞祥很多作品的尺幅很小,畢竟大多時候像邱瑞祥這種畫法,很難將人物放大,一旦放大也容易使畫面放空。但看了原作以后,發現他很多作品的尺幅其實不小,而且畫面并沒有因此顯得很空,它其實有著豐富的層次和內容,甚至還有一種神秘的引力和能量。在我看來,這些引力和能量更多是由形式和媒介——而不是圖像或內容——釋放出來的,或者說是來自他獨特的塑造手法和表現方式。

邱瑞祥, 無題, 2015, 布面丙烯, 200x165.5cm

如果借用形式主義的理論視角,邱瑞祥使用的是傳統涂繪的手法,以此凸顯了畫面的視覺性、統一性及其縱深的空間結構。這一方面體現在其豐富、混合而簡約的色彩層次和強烈的明暗對比,另一方面,筆觸及其肌理也是塑形的重要手段之一,很多時候,他可能寥寥數筆便塑造了一個人或物的形象,簡約的筆觸關系便可形成一個靈動而生趣的立體結構。有時候,他甚至完全是憑靠大筆觸的塊面關系在建構視覺縱深感。事實是,邱瑞祥很少用畫筆,特別是在畫大畫的時候,他基本都是利用刮刀完成的,“筆觸”也因此變得更為概括和有力,加之圖像、色彩的“簡化”,包括顏料的堆積及其厚度,皆導向畫面的物性、質感和媒介性。

盡管如此,在涉及到具體人物的造型時,立體感也不完全是一種基于視覺的嘗試,有時候似乎更接近觸覺性的輪廓方式。于是,畫面內部便形成了一種分離或緊張感,并反過來試圖“壓平”畫面。這也是他不斷重申他其實是在削弱敘事性的因由所在——但興許對文學的興趣和讀小說的經驗使然,敘事性或某種情緒還是不可避免地被帶入其中。就像他幾乎遮住了畫中所有人物的目光,若按他自己的話說是不想糾纏在細節里面,但在我看來,這不僅是基于敘事(甚或抒情)的需要,在某種意義上也可以說是將觀眾隔離在畫外——其實單是這一點就有悖于福柯的“目光考古學”和喬斯利特的“媒體理論”。那么,對于觀者(包括藝術家自身)而言,畫面便只是一個對象或客體,而這一點也恰好回應了繪畫形式的本體論,包括現代劇場的自足性。

相比三年前,此次展覽的新作中,一個明顯的變化是,邱瑞祥試圖擺脫單一的視覺縱深,訴諸一種平面感,背景由于被涂平(包括局部色彩的純化和“塊面式”的分布),而獨立于前景中的人和物,也不再受單一視覺系統的支配和宰制,多維度的交織成了畫面空間的基本結構。這樣一種嘗試并非源自某個理由,也不受誰的影響,正是來自他重復的工作或序列性的實踐。

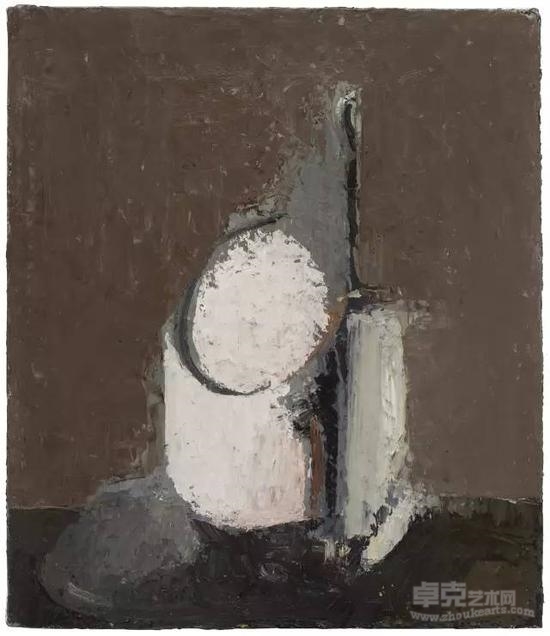

這一方式其實在藝術史上也不鮮見,但對邱瑞祥而言,重復本身并非基于某種觀念的實踐,而是試圖接近日常的一種工作習慣,他將其稱為一種普通的、平常的“重復勞作”。通過這一“極端”的方式,嘗試探測枯燥的邊緣,單調的限度,以及在持續束縛之下自由的可能。它讓我想到了莫蘭迪,同樣在反反復復地描繪著那些瓶瓶罐罐,同樣是在這種自我的重復中,消解了瓶瓶罐罐原有的特征和屬性,而逐漸讓渡給了顏料這一新的物質。不同的是,在邱瑞祥這里,乏味的日常重復似乎依然無法消磨和掩飾他澎湃的情緒,甚至他是有意地在制造一種張力——表現主義對他的影響也體現在這里。在這個過程中,他與其說是建構差異,不如說是在尋找一種可能的“新意”,這種“新意”的參照不是別的,其實就是他自身。按照現象學的邏輯,我們可以將其視為一種物性的還原,一種“自我的直觀給予”,或者說是“回到事物本身”。但問題的復雜性在于,此時這一物性或媒介性本身在形式主義眼中又具有一種本體論的屬性和形而上學的色彩。

透過幾個新的系列新作可以看出,同樣一個題材重復到后面的時候,便逐漸擺脫了原來的圖像敘事,形式及其內在的結構替代它成了重心和主題,最初它可能只是一個簡單的肢體動作,但漸漸被引申為一個新的形象或“純粹”的物理結構。經由某一形式,不同的母題構成了一條認知的線索,比如出現在某畫面中的圓環,在同一系列另外的畫面中可能是同樣形狀的“篩子”,或是一個同樣形狀的肢體造型。這種語言方式看上去是一種形式的自覺,但其實他又同時重構了人物的形象,而這一新的人物形象由于被賦予了這些形式關系和物理結構,反而使其更具戲劇色彩,整個畫面也更像是由玩偶般的人和物所營造的一個微縮的舞臺景觀。應該說,舊作《角落》(2009-2011)和與之相關的新畫《無題》(2014-2016)之間的區別就在這里。

邱瑞祥, 角落, 2009-2011, 布面油畫, 25x30cm

邱瑞祥, 無題, 2014-2016, 布面油畫, 221x190cm

在《無題》中,平面感與分離性既是一種空間敘事,也暗含著一種時間性,它同樣在削弱或消耗著畫面中可辨識物的象征系統,并因此再度放大了觀者與畫面的間距,甚至連藝術家自己也從畫面中被隔離出來。如此來看,邱瑞祥所謂的“樸實繪畫”絕非指的是如何重建和日常生活的紐帶,毋寧說是指向繪畫自身。而畫面中人物的目光被封鎖、包括其戲劇性和舞臺感也由此得到了進一步的解釋和證實。

展覽標題中的“兔子”、“巢穴”和“谷倉”是常出現在邱瑞祥畫面中的三個圖像母題,它們都源自他的日常生活和記憶的瞬間,亦不乏經驗的關聯,然而,在邱瑞祥的筆下,不僅這些形象逐漸被新的“物”所取代,野蠻地被“筆觸”和顏料所“吞噬”,包括他們原本的經驗關系,也遭遇了不同程度的破壞和摧毀。作為一個客觀的(不明)物,它有時候是其“微縮舞臺”上的一個道具,有時候則被強行帶入另一個純形式的系統和本體論的范疇。此時,這三個母題反過來也成為我們進入邱瑞祥繪畫系統的一個適切的入口和引子。

邱瑞祥, 內部, 2014-2015, 布面油畫, 50x42cm

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號