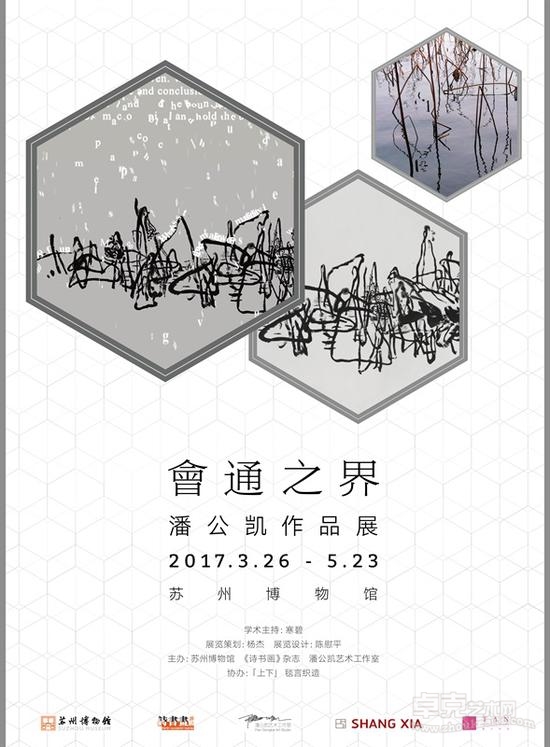

“會通之界:潘公凱作品展”海報

由蘇州博物館、《詩書畫》雜志社和潘公凱藝術工作室聯合主辦的“會通之界:潘公凱作品展”于2017年3月26日至2017年5月23日在蘇州博物館向公眾開放。

潘公凱在創作中

潘公凱 作品《尋找真實》

自20世紀以來,中國的藝術和它的社會一樣,發生了巨大的變革。如何面對新的世界格局,從理論上來闡釋傳統藝術的價值,從實踐中來發掘這種價值的潛力,是現當代中國藝術家的重要使命。潘公凱先生身兼藝術家與理論家二任:在理論研究上,自1980年代初,他就已經開始了對中國畫未來學意義的深入思考,提出的中、西兩大藝術體系“互補并存,雙向深入”的學術主張,撰述的一系列關于中西繪畫比較及中國畫傳統核心價值的文章,亦引起了海內外學界的廣泛關注。新近完成的《中國筆墨》一書,更是將“筆墨”——這一中國繪畫的核心觀念與中國哲學的基本概念進行了宏觀的歷史考察,揭橥其內在的精神氣質和演化過程,言之成理、持之有故,令人信服。同時,潘公凱先生在其當代水墨藝術實踐中,更是踐行著自己在理論上的學術主張,在對筆墨傳統進行全面深入的理解參悟基礎上,堅持以筆墨書寫的方式直抒胸臆,展現品性,在巨大尺幅的作品揮灑創作中,兼尋傳統溫厚文雅的精妙意趣。縱貫古今的學養和廣覽中西的視野,使得潘公凱先生的當代水墨作品在氣勢磅礴的當代視覺沖擊中,飽含著傳統文化高雅的格調和深遠的意境,既傳承了中國文人畫的率真、精妙之趣味,又與當代文化情境形成了自然恰當的融合互動,具有獨特的當代審美情趣和藝術風格張力,是大寫意中國畫在當代發展轉型的一種難能可貴的探索與可能。

潘公凱 2005《清夏墨荷圖》69cm×136cm

潘公凱 2016《野趣圖》203cm×138cm

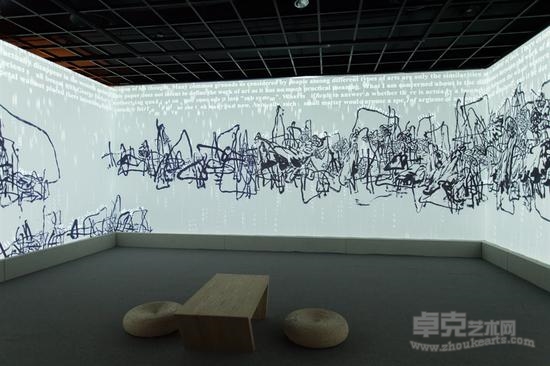

本次在蘇州博物館的展覽以“會通之界”為主題,由寒碧任學術主持,楊杰進行展覽策劃。展覽融合了蘇州的城市歷史文脈,更尊重貝聿銘先生所設計蘇州博物館的空間原貌與特色,借鑒蘇州園林“造景”與“借景”的經典方法對展廳進行適度分隔,同時抽離蘇博建筑風格中的部分典型元素融入展陳設計之中,嘗試突破常規展覽中作品與場域情境之間缺乏融合互動的模式。通過潘先生的水墨創作、裝置藝術、跨界設計等作品展示,輔以多媒體影像、理論文獻、創作心聲等穿插并置的方式,真實生動地呈現他的學術研究次第與成果,揭示其在當代全球化語境中試圖探索對中國文脈“傳承”和“改變”二者關系的個性化理解與體現,并由此窺視他始終獨自堅持從理論與實踐兩方面探索從中國文化內部推進中國畫現代轉型的道路,并企圖在這種探索過程中建立并拓展自己筆墨風格的理想主義情懷。

潘公凱作品《融》

《荷·風》 潘公凱 +‘上下’ 胡桃木、真絲 手工刺繡 240cm×176cm 2017

本次展覽開幕式于3月25日下午4:00在蘇州博物館正廳舉行。《詩書畫》雜志作為本次展覽的主辦單位,還將于展覽期間策劃舉行一系列不同主題和內容角度的學術研討會。

2005《清夏墨荷圖》69cm×136cm

“會通之界:潘公凱作品展”于2017年3月26日至2017年5月23日在蘇州博物館舉辦。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號