這是《大河美術》約的一篇文章,發在3月15日的該刊,發的時候有刪節,這里發的是原文。經常有媒體向我約稿,但能發出來的較少,因為寫的時候盡量拿捏分寸,但還是總有火藥味。我也不知道底線在哪里,因為底線在不斷的往低處走。 ——曹喜蛙按語

自2007年,吳冠中接受采訪時發出“取消畫院,取消美協”“別養一群不下蛋的雞”的言論后,藝術體制的改革與藝術自由等問題始終沒有離開過大家討論的視線。而且近年來,取消美協、畫院的呼聲甚高,從未間斷。 這里的“美協”不應單指各個層級的中國美協,還包括各類官辦的美術社團組織,這里“畫院”也不專指國家畫院,還包括各類官辦的美術創作和教學研機構, “畫院”“美協” 合起來泛指各類官辦美術機構。 實際上, “美協”與“畫院”本身都沒有錯,就像“鴉片”和“毒藥”作為物質本身的存在是沒有錯的,只是越位或錯位了。

趙巧云 油畫 《陽泉山居》

不管是美協還是畫院,在中共的革命戰爭年代和中國計劃經濟發展階段,都曾發揮過重要宣傳作用。建國前,對掀起反封建主義反殖民主義等革命運動以及抗日救亡運動,對組織群眾參加反侵略反極權反專制的人民戰爭,都曾產生過積極的“革命”作用,尤其對高舉革命旗幟、統一革命隊伍、塑造革命精神、激發革命熱情、獻身革命事業、純潔革命集體、歌頌革命英雄等革命現實主義、革命浪漫主義等“革命美學”的推動產生過不可替代、史無前例的重要作用。建國初期,對推動社會主義的文化建設和經濟建設,對打倒帝國主義的封鎖、圍堵等特殊困難時期的國民經濟、計劃經濟建設的高速發展,也都有一定的不可抹殺的貢獻,將其“革命”“宣傳”的功能發揮到極致。

趙巧云 油畫 《紅綠燈》

“革命美學”是白色恐怖年代的特殊產物,迄今有著不可搖撼的史詩地位和偉大意義,即使今天徹底否定“革命美學”顯然是有所偏頗和歷史虛無主義的。但是戰爭年代及類戰爭年代等特殊時期的為專供“革命美學”“革命文藝”的革命需要特設的機構的一家獨大,隨著中國特色的社會主義經濟建設和文化建設的快速發展,百花齊放、百家爭鳴、百家爭艷的新時代,顯然需要新機制、新體制,構建一個富裕、開放、法制、民主、自由的新國家美術生態,顯然需要的是新的文藝體制,那種革命戰爭年代的“專供文藝”一家獨大的革命宣傳體制顯然落伍了顯然不適應了,這種不適的最大標志就是“文革”時期在極左思想影響下的“文革革命美術”。文革革命美術是“革命美學”“革命文藝”最歇斯底里的爛殤和病入膏肓,各種棍子、帽子都是 “革命美學”“革命文藝”在歇斯底里狀態下的極端產物,那個年代只有一種顏色是革命的,那就是紅色,除了紅色幾乎所有的顏色都失去了藝術的功能。

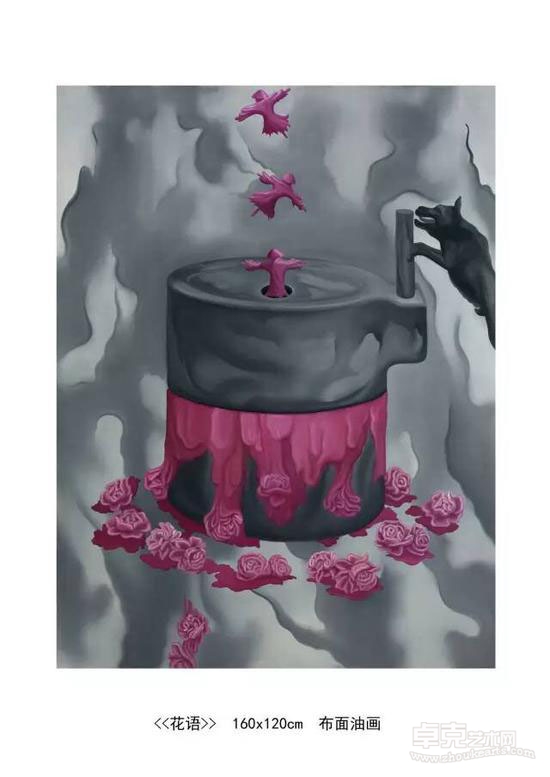

丁秋發 油畫 《花語》

“文革期間”曾經被列在革命陣營、進步陣營的美術家們幾乎都被打倒,黑名單一串一串,除了個別真正得了精神病的藝術家如石魯、 沙耆 等個別之外,漏網的魚很少。曾經為革命宣傳搖旗吶喊的很多大藝術家們都被莫名的打倒,以致后來需要創作新作品時,總要從“干校”“牛棚”臨時去解放人。即使1979年后撥亂反正,很多曾經的大藝術家還是沒有從 “革命美學”“革命文藝”的歇斯底里噩夢中醒來,始終日日噩夢,不少人終生未治愈。

丁秋發 油畫 《給椅子洗個澡》

《萬山紅遍》系列作品為李可染先生典型“革命美學”的代表之作, 作品取毛澤東《沁園春·長沙》之詞意,氣質雄壯豪邁。作品不凡之處尤其是作者將紅色發揮到極致,用了大量朱砂來渲染畫面,滿目紅色。這批作品創作在文革前的1962-1964年間,共創作了七張尺幅各異的《萬山紅遍》。李可染早期主攻人物畫,也是沒有辦法了才改畫山水。而以人物畫為主的藝術家,有的后來主要畫領袖像,如油畫家靳尚宜先生的一些代表作品也是領袖像。還有油畫《開國大典》的作者董希文,于1953年完成了這幅作品,描繪的是1949年10月1日毛澤東在天安門城樓上宣讀中央人民政府公告,宣告中華人民共和國成立的一刻,為董希文最著名的代表作之一,也是典型的“革命美學”的代表作品,但在文革期間由于政治原因,原作不幸遭到兩次修改。

申樹斌 油畫 《意志之塔》

文革期間的美術雖然是極右主義的極端典型,但是“美協”“畫院”在當時已經顯出對新時期的不適,尤其改革開放在建設有中國特色的社會主義新時期 “美協”“畫院”的另一面也展現了出來,這就是造就出來新的官僚主義藝術群體,客觀上呈現為藝術官僚和藝術貪腐。所謂藝術官僚就是官本位思想嚴重,不管是美協還是畫院都成了掛牛頭賣狗肉的“官場”和“藝術權力的尋租場”,這里不比誰的作品有創新比的是誰的官大誰是主席院長,有人為了當上主席院長不惜行賄,有的當上主席院長后開始索賄,所謂美協會員、理事等等據說都是明碼標價。

新的歷史時期并不意味著不要“美術宣傳”,但是一直對舊有的體制沒有改革,像依賴鴉片、毒藥一樣過度依賴“美協”“畫院”顯然是個問題,本來美協就是社團機構,本來畫院就是學術機構,國家依然把它們當政府機構養著,為什么不能壯士斷腕、戒掉惡習讓它們回歸到社會團體、學術機構的本位?完全可以創新機制比如以基金會、政府采購、社會招標等方式完成黨政宣傳任務,在別的行業早都已經開始執行的新體制、新觀念、新政策為什么不能在美術行業引進?相信有關高層早就意識到這個問題,顯然只是政策出臺時機或時間問題,讓我們有目共睹。

曹喜蛙

曹喜蛙,藝術評論家、詩人、互聯網哲學家,曾任多家媒體總編、主編,著有《贏在互聯網》《和明星去旅行》等專著。曾獲全國哲理詩大賽一等獎、中國大學生最喜歡的旅游圖書獎、雅昌藝術網年度最佳藝評人等。藝術評論代表作有《起哄藝術簡史》《中國行為藝術起哄簡史》《中國當代藝術新一輪搶位大戰的熾熱化》《2017中國當代藝術收藏價格指標體系》《當代藝術收藏需要一個圈子》等。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號