吳凱:磚上講故事

從疼痛中能產生藝術和藝術家嗎?

當然。真正的藝術和藝術家是從疼痛中走出來的,疼痛的洗禮成就了藝術家。

感受疼痛的藝術家創作出來的作品帶給你什么樣的感受?

靈感、精細、纖細、柔軟、張力、觸動;還有:親近、自然、親情、渴望。

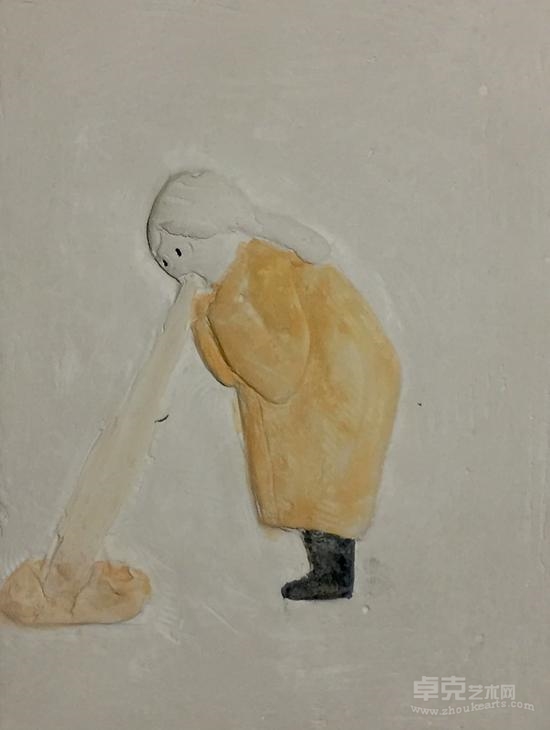

作品名:浮雕《孕系列-產痛》 尺寸:31x20x2.5 材質:石膏

知道吳凱和他的繪畫,是朋友圈里朋友推薦的一篇文章,里面的主人公正是吳凱。那一刻,我正坐在107公交車上,公交車搖搖晃晃從鼓樓駛向地安門。看到他的第一幅畫,心一下子“唰”地靜下來,和周圍喧嘯的世界,一下子隔開了一扇濃重的民國風的中國紅大門。而我在門里,在院里,在靜靜的紫槐花樹下,被一波波溫柔的水波輕輕托著、飄著。如果問我的感受,我感受到關愛、親情、輕輕的哭泣、細微的分辨、無奈、無助、脆弱、愛。它們給了我所有的幻想,讓我那一刻實實在在沉浸在藝術的氛圍里。

作品名:浮雕《孕系列-媽媽第一次吐了》 尺寸:22.5x16.7x2.5 材質:石膏

還有一些輕輕的、既是歡悅的也是痛苦的呻吟。這些來自我們內心深處的東西,被我們一一經歷的生命中最濃重的顏色、最不可能承受的生命之輕,怎么被他一一畫出來了呢?正因為此,他畫出來世界讓我們如此熟悉、如此親近、真實,以至于使你覺得此刻你正在一一經歷;以至于讓你覺得你就是那個被畫出來的人,你那樣站著、躺著、坐著,思索著,回避著。所以你很容易理解畫中的場面、心境、素材、色彩、暗示。它以藝術上的純粹帶給你熱切回望和幻想、它以這種接近大地的姿態給你無數豐富的想像。

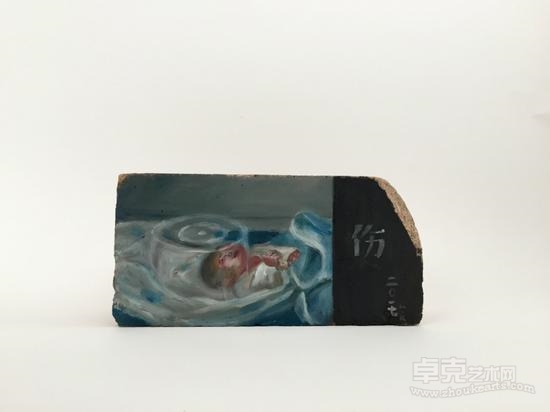

展覽的名字叫《傷口》。名字起得真好,貼切。這個傷口,意在指母親分娩我們時身體的撕裂,也指向人類在共同的情感和共同的命運承擔上所經歷的心靈創傷。這些傷口是永存的、時時張開著的。它讓我們記住,從人類誕生以來,在不同的朝代、不同的地球版塊上我們正像古人一樣承受生命中的悲歡離合、喜怒哀樂。這個傷口是“生命”“孕育”“母愛”“疼”“痛”“國家和個人”和各種難以逃避的親情幫我們撕裂的。它提醒我們無法回避,別讓自已總保持那種傻乎乎的樂觀。

生命的深層是神秘、浩瀚無邊的,它是一直被探索并永遠探索不盡的永恒空間,藝術家身陷其中,不可自拔,是藝術賦予藝術家的使命使然。藝術家感受到的刺痛,首先在自己心靈上留下了深深的烙印,揮之不去。他(她)一定會通過某種最接近自己,最能療愈自己的藝術形式來表現他(她)不可遏制的激情和愛意,以此真切地、迫切地反映他(她)的內心世界。

無疑,吳凱的這種藝術形式如此抓人,這些作品能如此散發獨有的韻味和魔力,是因為它們深藏張力和吶喊。它們既是堅硬的,也是溫柔的;既是男人的情懷,也是女人的情懷;既屬于一個老人,也屬于一個嬰孩。所以它們帶給人的感受是如此真切、久久不散。

吳凱將這些畫面畫在磚塊上,是智慧的選擇,也是藝術的選擇,是他自己的選擇,也是藝術真諦讓他的選擇。這些來自生活最普通、最常見的材料給了我們無比親近的感覺,閉上眼,我們也能感知這些磚塊的硬度和形狀,就像熟悉我們腳下的大地,就像我們熟悉自己,正是這些熟悉,帶給我們親切、帶給我們踏實。這種踏實是我們需要的,是我們渴求向往的。也是我們戀戀不舍的情節,它們像從土地生產出來的大白菜一樣讓我們心安,讓我們高興。

而這些,決不是偶然的選擇,決不是撞上來的巧事兒。經過多年的苦苦探索,他的藝術能如此開花,正是他的堅持與求索的結果,是吃過苦受過難的結果,是熱愛的結果,也是一個年青的藝術家終于迎來了自己偉大的神性的結果。

而我們,應該為我們擁有這樣的藝術家而高興。

關于藝術家

吳凱

1986年出生于湖南 現生活工作于北京

2011年畢業于中央美術學院(微博)

個展

2017年 “傷口”吳凱個展 下苑小食堂 北京

2016年 “禮物”微個展 納森蒙克空間 北京

群展

2016年 “生活即是藝術” 辛莊藝術館 北京

2016年 “新焦慮” 東西空間 北京

2016年 “OFF/ON” 上苑藝術家村黑空間 北京

2016年 “嘿here” 上苑藝術家村黑空間 北京

2015年 《花旗貴州手工業發展項目—“再一起”跨界當代藝術展》北京金融客

2015年 “在一起 有杏”上苑藝術家村黑空間 北京

2015年 “墟曇”一菩提禪院 北京

2015年 微藝術博覽會 玖層美術館 北京

2015年 “仰望”六人聯展 香港

2015年 首屆上苑藝術家沙龍展 北京

2014年 藝術北京 全國農業展覽館 北京

2014年 民族文化宮交流展 北京

2013年 廣州藝術博覽會 廣州

2012年 《巒山意境》全國雕塑邀請展 坪山藝術園 深圳

2011年 《這一年》雕塑展 中央美院通道畫廊 北京

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號