靜安先生《人間詞話》開篇即說:“詞以境界為最上。有境界,則自成高格,自有名句。五代、北宋之詞所以獨絕者在此。”

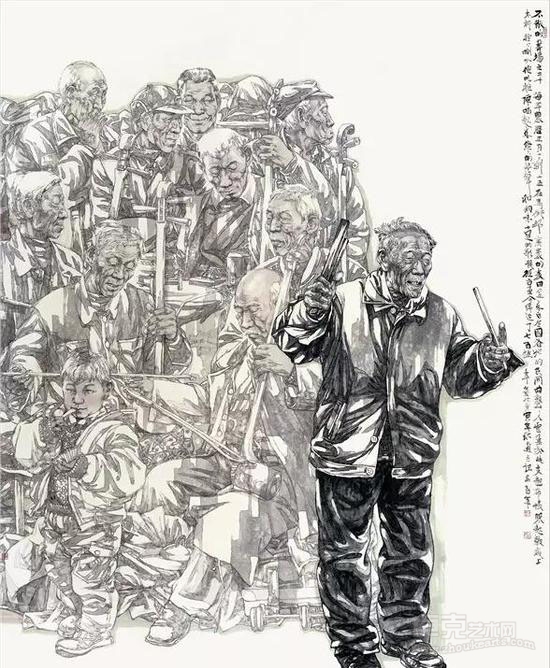

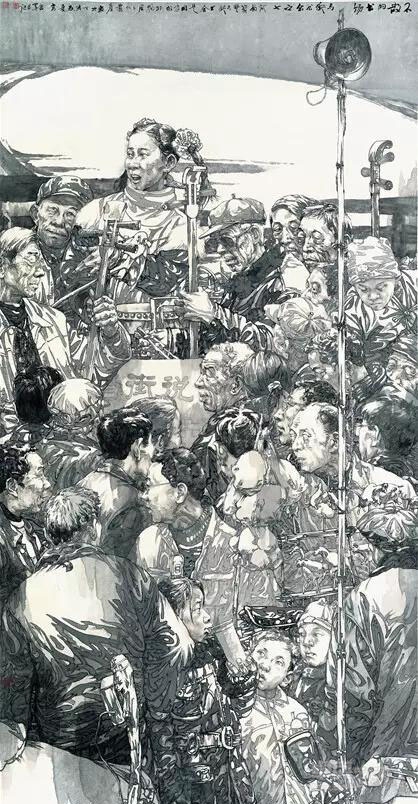

不散的書場馬街書會之八 244x237cm

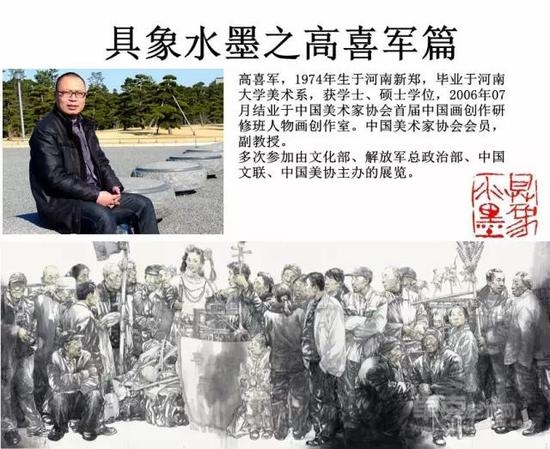

何為境界?《俱舍論頌疏》云:“若于彼法,此有功能,即說彼為此法‘境界’。”“彼法者,色等六境也。此有功能者,此六根、六識,于彼色等有見聞等功能也。”“功能所托,名為‘境界’,如眼能見色,識能了色,喚色為‘境界’。” 所以,佛家認為“境界”的產生依賴于人的眼、耳、鼻、舌、身、意六根對色、聲、香、味、觸、法的“感受”。因此,境界的存在全在人們感受,如山川流水、草長鶯飛,當人們感受之前,不可稱為“境界”,只有經過我們耳目感受之后,才能稱之為“境界”。故“境界”在“我”不在“物”,有“我”才有“境界”。

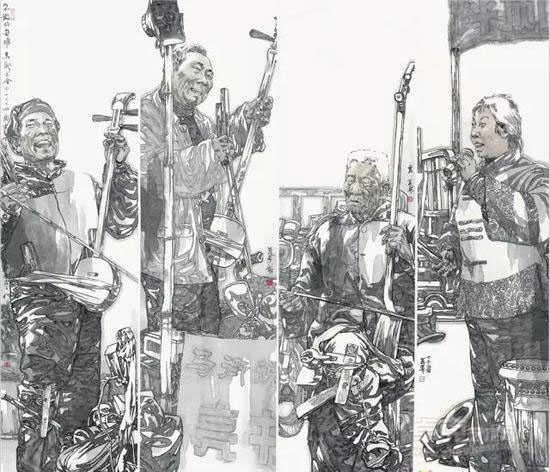

不散的書場馬街書會之一 192x180cm 2007

豈獨詞哉?畫亦然。《說文解字》云:畫,界也,象田四界,聿所以畫之。“畫”本身就要依托一種現實的界域,表現一種“我”感受到的抽象界域。高喜軍的“界域”是人物,從“商途風云”的遠古氣息,到馬街書會的風土人物,到農民工友的樸實身容,再到文人高士的魁奇風骨,古典與現代相互交織,構成了高喜軍的人物之界。多年來,高喜軍安守其界,出入其中,耕耘不輟,故能安其身而立其命。

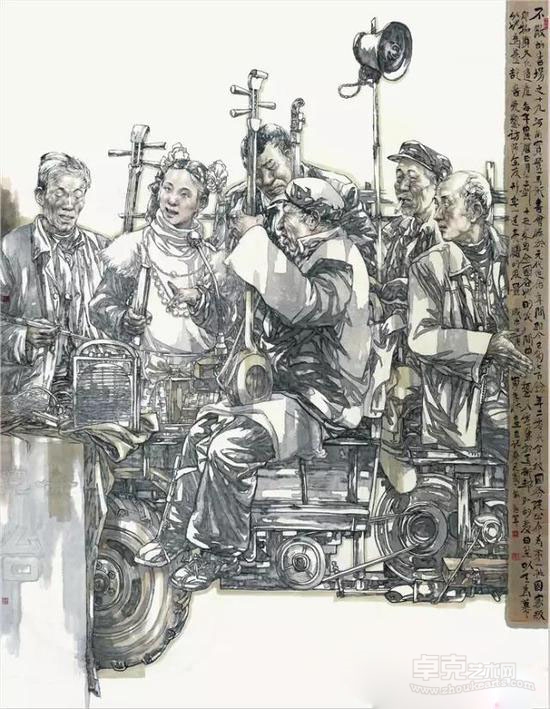

不散的書場之二十 247x188cm 2010

“界,境也。”佛家云:心意對象之世界為“境”。心不同則境各異,“故能寫真景物真感情者謂之有境界,否則謂之無境界也”。靜安先生認為“真”是詞中“有境界”的首要條件。高喜軍自可當之,他游走于現實平凡人群之中,棲心于歷代文人高士之間,感受不同的人物生活界域,這種界域因為高喜軍個人修養、審美情趣和情感參與而升華為“境界”,平凡人的質樸、文人高士的風骨感染著高喜軍,故其境質樸而奇崛。界即分,境則生。境界生,故能安其居而樂其業。

不散的書場之十九 243x190cm 2010

高喜軍的人物畫是以當代人物畫為基礎的,他堅持每年到馬街書會寫生,徜徉于樸素的平凡藝人之中,感受他們的質樸和堅毅,體驗他們的真摯、信仰、團結、希望和憧憬,同他們一起踏冰雪、沐寒風、履泥濘……已經多達20余幅的系列巨制《不散的書場—馬街書會》,展示的是馬街書會藝人浩蕩的群體形象,以正側面刻畫為主,以迫近觀眾視野的近景為結構的基本框架,橫向展開的連綿氣勢,使畫面鮮活而跌宕。高喜軍創造的藝術形象新鮮而生動,人物的具體刻畫與水墨語言的適當結合,整體描繪的厚重感與筆墨靈動性的適當結合,大大加強了人物造型的厚度、力度和形象刻畫的深度。《不散的書場—馬街書會》表現的是中國民間藝人奮斗、希望、綿延、傳承的生命力量,飽含著畫家對生命意義的思考和對藝術的追求,顯示出畫家對生命狀態發自肺腑的熱切關注和對民間藝術的深切關懷。因此高喜軍是“能寫真景物真感情者”,顧其畫有境界。而高喜軍對古代高士的描寫,則是對現實人物描寫的一種精神外放,表達的是一種精神的逍遙之境。

不散的舒暢馬街書會之七 300x144cm 2007

“境,疆也。”行者無疆。“行者獨步于遙遠的曠野,素昧平生的未知,遭遇處處的難題,只因為一個執著的信任,敢于把世界上任何一片土地都放在腳下,為后來人步出一往無垠的疆土。”精神的逍遙源于無疆的旅行,自由的創造源于對未知的探索,境界的升華源于對真善美的感知。

如是說:畫者無疆。

不散的書場之十191x503cm2007

佳作欣賞:

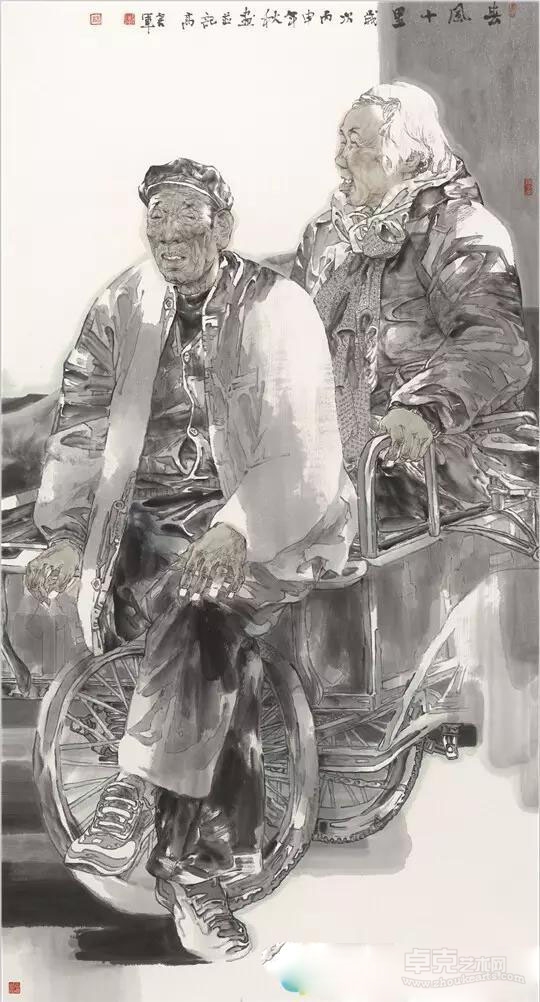

春風十里 180x97cm 2016

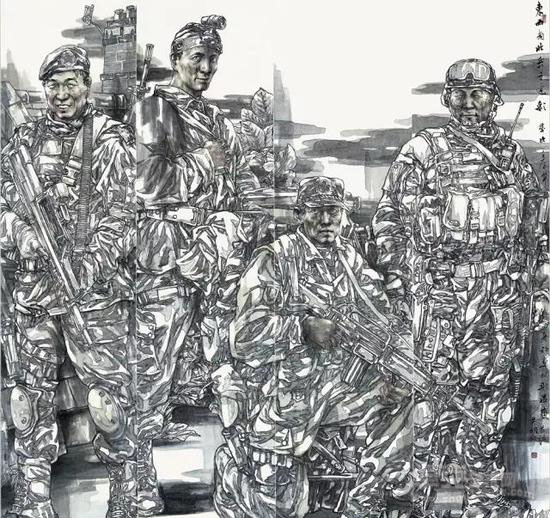

東西南北兵之迷彩 193x191cm 2012

麥田里的畫卷 202x190cm 2014

高士四條屏 180cmx49cmx4

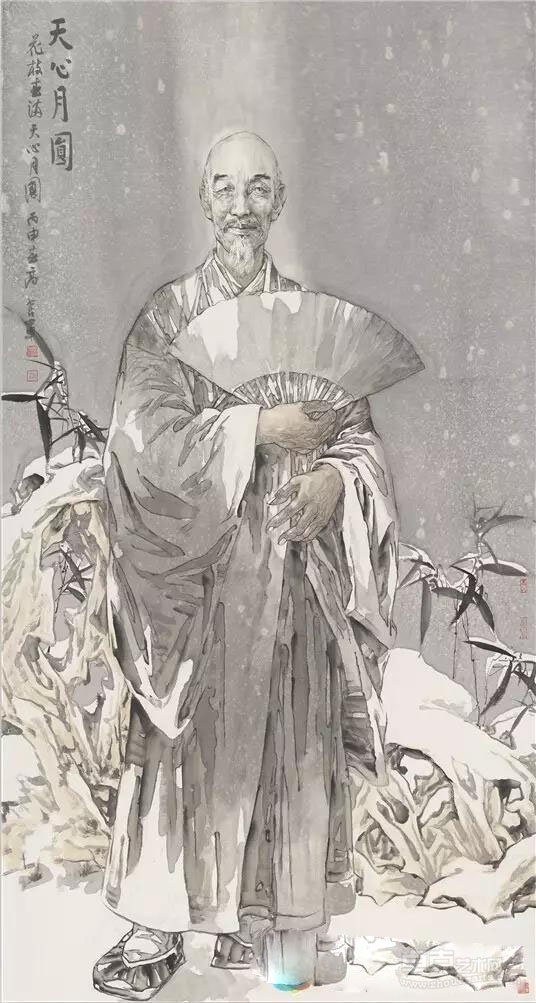

天心月圓 180x97cm 2016

竹林七賢 180x97cm

冰雪凝姿 136x68cm

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號