陳介祺像

金石學自宋代開端興起,至今已千余年,金石名家輩出,其中清代陳介祺可謂獨樹一幟,為金石學史上劃時代人物,巨擘大家。陳介祺(1813~1884),字壽卿,號簠齋,晚號海濱病史、齊東陶父,山東濰縣人,出生書香門第,仕宦之家,官至翰林院編修。他對于經史、義理、訓詁、辭章、音韻等學問,無不精研,公務之余,嗜好金石文字的搜藏與考釋。在金石文字考證及器物辨偽方面,取得了極高的成就。《清史稿》稱譽他“所藏鐘彝金石為近代之冠”。也被學術界公認為19世紀以來“前無古人、后無來者”的一代金石學宗師。因集有三代及秦漢印7000方,陳介祺名其樓曰“萬印樓”,他編印的《十鐘山房印舉》至今仍然是篆刻藝術家的必修課。濰坊、濰城也因此被海內外譽為“金石圣地”,為山東的歷史文化增添了濃重的一筆。

山東陳介祺故居

陳介祺鑒精藏富,治學嚴謹,見解獨到。他一生所藏古器物數以萬計,竟無一偽品,可以說是前無古人,后無來者,冠絕海內。陳介祺的收藏,儼然是一座規模宏大的金石博物館。據統計,僅青銅器一項,經陳介祺收藏過的就達數百件之多,包括毛公鼎、天亡簋、曾伯簠、十鐘等346件,其中商周青銅器248件,秦漢青銅器98件,精品重器,玲瑯滿目。此外,還有秦漢刻石、各種古泉、古兵,瓷器,銅器、璽印、封泥、石刻、磚瓦、秦詔版、陶器、碑碣、造像、古籍、書畫等精品達萬件以上

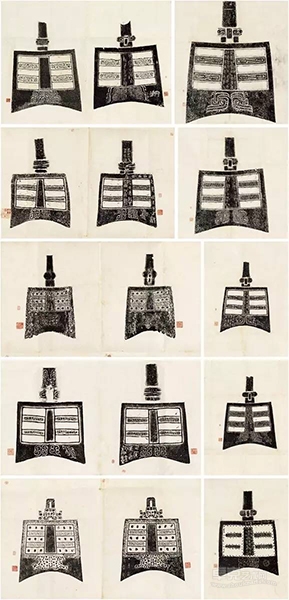

2015西泠秋拍 陳介祺“十鐘山房”藏十鐘拓片

除了收藏金石古物,陳介祺對墨拓也非常癡迷。四十一歲時,陳介祺辭官歸里,潛心研究金石之道,精力幾乎全部投入到藏古,鑒古,傳古之中。陳介祺常與拓工徹夜制拓,共同研究實踐傳拓之法,樂此不疲,沉迷其間,傳拓之聲經夜不息。經他手拓的鐘鼎彝器、權量、陶文、封泥、古泉、瓦當、漢磚、石刻造像等拓片,所繪圖稿準確,用墨濃淡適宜,又有西洋透視基礎,效果逼真,令人賞心悅目,別具韻味,至今被拓者視為圭臬,為海內外藏家所珍重。

陳介祺書齋“十鐘山房”

陳介祺所處的時代是金石收藏和研究大興之期,其時金石名家輩出,阮元、許瀚、鮑康、吳云、潘祖蔭、何紹基、劉喜海等諸多金石同好都與陳介祺有交游,他們之間交流古器,探究學術,各有建樹,這為陳介祺成為金石大家奠定了基礎。陳介祺所交往的金石家中尤以吳大澂最為值得稱道。兩人一生之中從未見過面,僅憑書信互通往還,交流鑒古心得,互贈古物拓片,探討學術問題,相互之間引為知己。

陳介祺是中國近代最大的民間古器物收藏家,更是晚清時期中國最杰出的金石學家和傳拓大家。陳介祺金石的一生,對后世歷史學、考古學、古文字學、博物學、印學等多學科,都有極大的影響。其學術精神,開一代風氣之先。百余年來一直受到學界的高度贊賞,史學界、考古界、金石學界、古文字學界、書法界、收藏界無不服膺,皆尊其為翹楚。

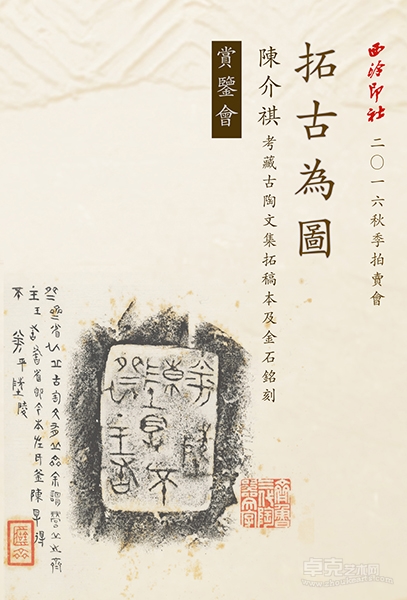

2016西泠秋拍 陳介祺考藏古陶文集拓稿本及金石銘刻賞鑒會

2016年12月,西泠印社拍賣有限公司曾在秋季拍賣期間策劃推出“拓古為圖——陳介祺考藏古陶文集拓稿本及金石銘刻”的賞鑒會。西泠印社副社長童衍方、浙江大學藝術學院副院長池長慶、浙江大學藝術與考古博物館副館長羅可程、中國印學博物館館長吳瑩、西泠印社理事、中國美術學院教授陳大中、西泠印社理事王義驊、唐存才以及古文字學、金石學領域的專家學者和來自全國各地的收藏家、鑒賞家30余人出席了此次鑒賞會。

2016秋拍 陳介祺考藏古陶文集拓稿本及金石銘刻賞鑒會現場

西泠印社副社長童衍方為到場嘉賓介紹了陳介祺及其考藏古陶文集拓稿本基本情況,西泠印社理事唐存才則為此次賞鑒會帶來自己珍藏的數片陶文實物、陶文拓片手卷以及吳昌碩題字的古陶文善本,其陶文實物中有陳介祺當年未曾見到的陶文新品種。

秉承百年西泠印社“金石精神”的西泠拍賣依循“真乃居先,誠為業本”的宗旨,一直致力于保護和傳承中國傳統文化藝術,以其獨有的文人情懷和務實創新精神,在12年的發展過程中,逐漸形成了有別于其他品牌的獨特標識。陳介祺所堅守的文化傳統和西泠拍賣一直堅守的文化傳統不謀而合。西泠拍賣專門策劃金石學大家陳介祺專題,彰顯他對傳統文化的珍重與堅守,紀念這位以畢生心血,為傳承和弘揚中華文明做出巨大歷史功績的金石偉人。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號