文/陳盛娥

家族名片>>>

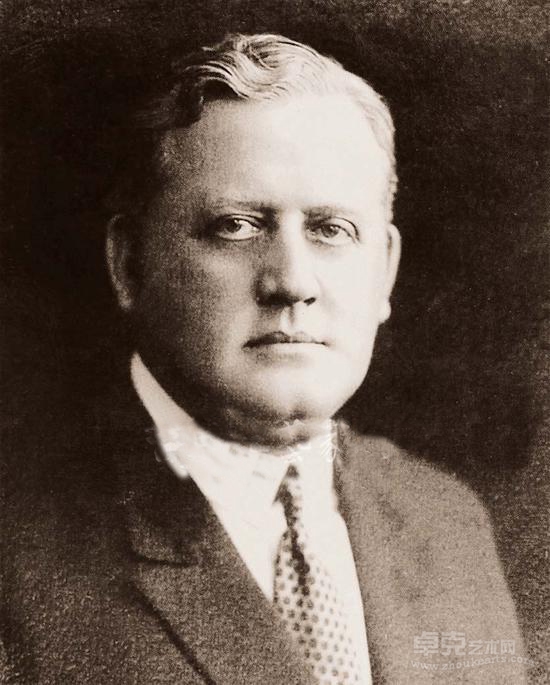

偉賀慕·馬易爾(1878-1935)

丹麥馬易爾家族與中國的關系十分深厚。偉賀慕·馬易爾(Vihelm Meyer,1878-1935)1902年來到中國,于1909年和夫人吉斯騰·白慕申(Kirsten Bramsen,1804-1934)在上海成婚。馬易爾夫婦鐘情于中國古玩,家里和辦公室都擺放著各式各樣的中國古董家具。將近一個世紀后,馬易爾的外孫白慕申1991年再次來到中國,訪尋外祖父昔日在華生活點滴后出版《馬易爾—一個丹麥實業家在中國》一書。2013年春,馬易爾家族舊藏的“天下第一大柜”在北京保利成功拍賣,創造了9315萬元的世界紀錄。

19世紀初,有不少歐洲人來到中國。偉賀慕·馬易爾就是其中的一個。1902年,他來到上海,先后服務于丹麥寶隆洋行(East Asiatic Company)以及華俄道勝銀行(Russo-Chinese Bank)。三年后,他就和另外兩位丹麥友人一起創辦了自己的公司——慎昌洋行(Andersen,Meyer & Co。),在中國的工業化進程中獲取了豐厚的利潤。

丹麥公使阿勒費爾特·勞維格公爵(左三)1920年離開中國去波蘭之前,在北京馬易爾的家里住了幾個月。圖為公使和中國外交部的三位官員一起

同時,偉賀慕擅長周旋于中國的各方政治勢力之間,為自己和丹麥謀取最大的經濟和政治利益。1909年他便擔任丹麥駐滬副領事等重要職務,晚年還任丹麥會社主席,并成立上海丹麥協會。

一個世紀后,偉賀慕·馬易爾夫婦曾在北京購入的“天下第一大柜”,又從丹麥回流到中國,并創下了世紀紀錄。

用中國家具布置生活空間

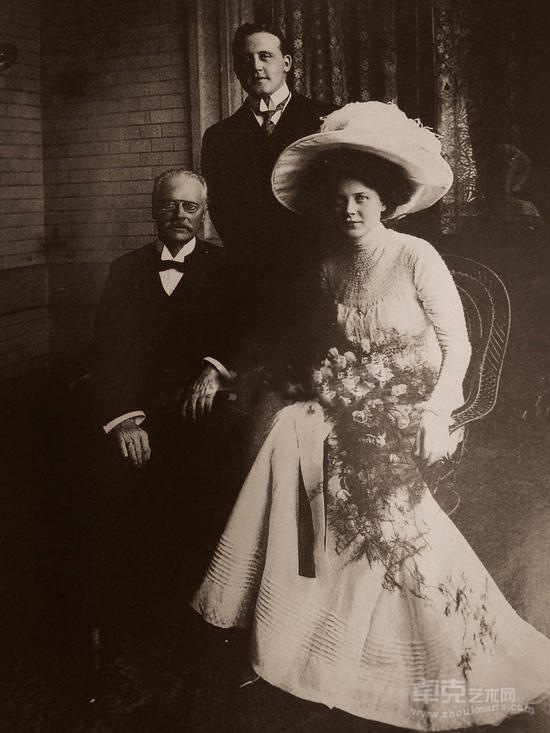

上海是偉賀慕入華的起點,是他居住時間最長的第二故鄉,也是事業和婚姻展開的舞臺。1909年他和吉斯騰·白慕申在上海舉辦婚禮,婚后便住在愛文義路的一棟別墅里。

馬易爾與吉斯騰夫妻合影。在上海舉行婚禮時在場的還有他的岳父

妻子吉斯騰傾心于中國藝術品,并用她的優雅品味影響著丈夫。在布置家居環境時,夫婦倆就經常光顧古董店,尋找珍美的中國藝術品。然后將它們巧妙組合、陳設在家居空間里。

丹麥王儲腓德烈訪問上海時,曾到馬易爾夫婦上海家中做客,一位侍從官有記載:

“那是一座別墅,里面收藏了許多有趣的藝術品和珍稀的東西。地上鋪的是很值錢的地毯,墻上有精致的錦緞蒙著,掛著畫。最珍稀的東西在男主人的屋子里,那是一副有好多扇的屏風,屏風的面是用許多古瓷片鑲嵌成的——一件中國和歐洲博物館都求之不得的藝術品……”

1915年,因華北商務需要,馬易爾夫婦北上,在北京緊靠紫禁城的大阮府胡同租下一座原清代四合院。這座宅子為三進院,一進院有門房和馬廄。二進院是一個完整的四合院,正房三間前出廊,抄手游廊連接各房。第三進院是花園,南房與二進院正房勾連,除附屬群房和假山之外還有一座戲臺。這座四合院曾出租給丹麥大北電報公司作為丹麥電報員的住所,是當時丹麥人在北京的一個固定據點,被稱為“丹麥展覽館”。據考證,此宅院前身為正藍旗覺羅學堂。

歐洲經典的“西番蓮”紋為主要雕飾紋樣,隨龍形蜿蜒纏枝而上

馬易爾夫婦十分喜歡這座宅院,把它翻修后作為他們在北京的居所,并從上海運來了低靠背的長椅和高級印花布蒙面的沙發,以及瓷器、玻璃器和餐具等等,同時又添置了新購入的家具及其它藝術品。

馬易爾夫婦的友人敏娜·布萊克曾在回憶錄中有描述這里的環境:

“我們穿過一個院子,在右邊我們可以看到花園里的樹和一個很大的水池,水池里養著金魚……接著我們來到一扇大門,大門通過大廳。大廳很大,正前面是一面大鏡子,鑲在漂亮的雕花框子里——鏡子有很大很美的框子。我們走進去的那間大起坐間里面布置著帝王家具,上面有黃緞子蒙著,那種特別的黃色,我們一直說是皇宮用的。屋子的最里面是一張休息時躺臥的深榻,完全被漂亮的繡花黃緞子蒙著。”

馬易爾夫婦的兩處住宅都具有展示和居住功能,成為客戶、學者及社會名流的聚會場所。

買下天下第一大柜

馬易爾夫婦居住在北京期間,對中國古代文物有了更為深入的了解和研究,北京的收藏渠道也更為廣泛。他們比在上海更頻繁地光顧古董店,買的東西也更多了。

非常幸運的是,馬易爾夫婦遇上了收藏宮廷家具最好的機會,正好趕上了遜清室內務府不定期舉辦的內部拍賣。

但馬易爾夫婦并不是照單全收,對收藏品的選購始終堅持一個很重要的原則,那就是要滿足家庭日常陳設的需求。“天下第一大柜”也是如此。

“天下第一大柜”,即“清乾隆 紫檀高浮雕九龍西番蓮紋頂箱式大四件柜”,為標準頂箱立柜式大方角四件柜,為了便于把柜體嚴絲合縫的組裝成功,榫頭和大邊處都刻有木工記號,這對大柜分別被標記為“天”柜和縮寫成“士”的“地”柜,也稱為“天地柜”。

此柜是標準的宮廷做法,最奪目之處是八扇門板與兩面柜膛立墻均鏟地高浮雕五爪云龍,共計九龍,明喻“九五之尊”,是使用者身份和地位的象征。另外又以歐洲經典的“西番蓮”紋為主要雕飾紋樣,隨龍形蜿蜒纏枝而上,靈動自然。整體既以中國皇權象征之龍紋為主題,又輔以西方紋樣的華麗多姿,具有極強的裝飾效果及藝術感染力

清乾隆 紫檀高浮雕九龍西番蓮紋頂箱式大四件柜,因尺寸過大,室內很難布光,最后在自然光下完成主要照片的拍攝

按清代起居環境和宮廷陳設要求,此柜應擺放在正廳,分列左右,或收存衣冠,或貯藏珍玩,為清代宮廷起居之必備,是宮殿正廳的核心陳設。

此對柜子從紫禁城流落民間后,因體積碩大,搬運困難,非一般房舍能容納,所以并不被人相中。而馬易爾夫婦所居住的四合院,根據進深、開間和使用要求,剛好可以容納下它。再加上他們更傾向于社會層次較高的、更為奢華的審美趣味,于是他們在1920年左右買下這對大柜,并作為家庭日常陳設使用。

“鏟地”浮雕需要多倍工時,用心和用力必須一致,才能達到平如鏡面的效果

天下第一大柜創造了9315萬元的世界紀錄

馬易爾一家多年居住在上海、北京等中國城市。和許多巨商家庭情形一樣,他們開枝散葉,兒女成行。1935年偉賀慕在上海逝世,妻子吉斯騰和四個女兒將他們畢生收藏的上千件藏品進行整理,并動用家族的財力與社會資源將其運回丹麥。

吉斯騰回到丹麥三個月后病逝,部分中國古代藝術品也捐贈給丹麥哥本哈根國立博物館,自1936年開始公開陳列展出,讓西方世界能夠欣賞到中國藝術的魅力。

從19世紀中后期開始,一直到上世紀六十年代,隨著清王朝的覆滅、中國內戰等客觀原因,大量精美的中國古代藝術品流向西方。近年來馬易爾夫婦的收藏品也陸續回流中國,出現在國內拍賣會上。

2012年北京保利秋拍預展重磅推出“天下第一柜”。經委托人同意,2013年這件大柜正式出現在北京保利拍賣古董珍玩宮廷夜場上。歷史上社會動蕩變遷,目前存世可供比對并見諸公私著錄的紫檀四件柜數量極為稀少,超過3米高的紫檀大四件柜就更是鳳毛麟角。這件大柜為馬易爾夫婦舊藏,后又被丹麥哥本哈根國立博物館收藏,因而許多藏家對其青睞有加。

抽屜吊牌

拍賣過程中,從2800萬元起拍,經過場內外藏家數十輪鏖戰,最終以含傭金為9315萬元人民幣成交,刷新了中國古董家具最高成交紀錄,此紀錄保存至今。

在19世紀初,馬易爾夫婦就能認識到中國藝術品的重要性或者價值所在,把它們帶到西方世界去,從某種意義上說,讓這些珍貴的中國藝術品避免了硝煙戰火,在歷史的夾縫中留存下來,我們今天才能再次看到這些珍貴的藝術品,堪稱是奇跡!

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號