《紅樓夢》第五十三回賈府元宵夜宴上使用了一種“荷葉燈”:“每一席前豎一柄漆干倒垂荷葉,葉上有燭信,插著彩燭。這荷葉乃是鏨琺瑯的活信,可以扭轉。如今皆將荷葉扭轉向外,將燈影逼住全向外照,看戲分外真切。”今日的讀者初次讀到這一情節時,大約都會驚訝:“咦,原來古時也有如此接近現代設計的東東!”殊不知通過活動燈擋控制光照方向,早在漢代便已不算新鮮事。

德國收藏家費迪南·伯特萊(Ferdinand Bertholet)收藏的《待浴美人圖》

明清時期繪制精美的春宮畫往往注意細節的寫實,因此在今日倒是可以作為研究服飾、器物、家具等的參考。如德國收藏家費迪南·伯特萊(Ferdinand Bertholet)的藏品中有一幀《待浴美人圖》,背景中的落地燈便展示了往昔中國曾經長期存在的一種燈具形式,即裝有擋光板的燭臺或油燈。

西漢“長信宮燈”

為燈具配備側向的擋板,一來擋風,二來調節光線投射的方向,三來讓照明更為集中,如此的設計思路在漢代燈具上即已成熟。著名的西漢“長信宮燈”,就是上有覆蓋式燈罩,下有燈盤,燈罩與燈盤的邊沿都有里外兩道嵌槽,分別插入兩片弧式擋光板,寬度各占半個圓周。滑動這兩片擋光板,便可以隨意設定光射的角度。迄今出土的類似結構的歷代燈具非止一件,江蘇邗縣劉荊墓出土的漢代牛形錯銀銅燈還在其中一片擋光板上做出鏤空花紋,憑之控制燈光的亮度,并在室中形成奇妙的投影。

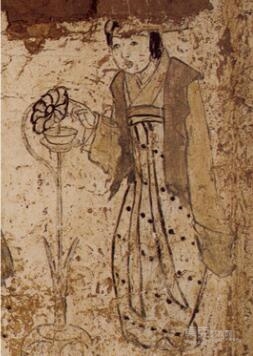

遼代韓師訓墓《荷葉燈圖》

大約自宋代始,帶有擋光板的燈具普遍采用一種更為簡潔的形式,即取消燈罩,僅在油燈臺或燭臺的一側安設一片豎向的擋板。河北宣化遼墓壁畫中便一再出現如此形式的落地燈,燈臺一側的擋光板呈現為桃形等優美輪廓。明人高濂所輯《長物志》提到:“宋人制有方玉、圓玉花板,內中做法肖生山樹禽鳥人物,種種精絕。此皆古人帶板燈板,存無可用,以之鑲屏插筆,覺甚相宜。大者長可四寸、高三寸。”(“筆屏”)“有古人玉帶板燈板鑲匣面者。”(“圖書匣”)依其說法,前代——包括宋代——有一種“帶板燈”,會以玉料制作“燈板”,板面雕有直接移自彼時繪畫作品的山水、花鳥或人物圖案,是上乘的玉雕珍物。到了明代,過去年代里的燈具已毀,唯有玉燈板流傳下來,被鑲到筆屏或圖書匣的匣蓋上,開發出新的裝飾用途。參考遼墓壁畫便不難理解,“帶板燈”乃是指帶有擋光板的油燈或燭臺,由此,我們得知,宋時的高檔燈具竟會以精美玉雕鑲飾在燈臺一側的擋光板上。

故宮博物院藏清初“掐絲琺瑯胡人捧瓶座落地燈”

故宮博物院所藏的一件清初“掐絲琺瑯胡人捧瓶座落地燈”無疑是傳統“帶板燈”的實物精品。此燈高131厘米,以胡人擎瓶為燈座,瓶中升起插燭盤,盤一側立有一片蓮瓣造型的弧形擋光板——清人稱之為“燈擋”。不可忽略的是,將燈擋設計成可調節的形式,這一傳統也在部分燈具上始終得以沿襲。例如雍正便曾傳旨“仿自鳴鐘內輪子做法,照朕指示做轉盤遮燈幾件”,搬用鐘表內部齒輪聯動的方法,讓燈擋可以通過手控沿著燭盤邊緣轉動,由此而調節燭光的射向。另外,故宮博物院所藏的一件乾隆“旅行文具箱”,在一個小小的箱子里巧妙地收藏進各種文具,其中配有書燈一件,是由Z可以分拆開的燭臺與燈擋兩部分組成。燭臺以染綠象牙為獨腳座,上托銅鍍金燭盤;燈擋呈弧形,飾有彩繪嬰戲圖,下裝有一“L”形金屬撐,撐腳的端頭配有金屬環,能夠隨時套在燭盤里的燭插短柱上。因此,燈擋與燭臺可以分開裝入箱中,使用的時候,把撐架上的圓環套在燭插上,燈擋就形成了一個豎向的擋光板,讓蠟燭的光更集中地投向夜色中讀書人的眼前。

電視劇《紅樓夢》中的元宵荷葉燈就是盞荷葉外形的大燈籠

因此,《紅樓夢》第五十三回賈府元宵夜宴竟會使用“荷葉燈”,其實并無可驚奇之處:

每一席前豎一柄漆干倒垂荷葉,葉上有燭信,插著彩燭。這荷葉乃是鏨琺瑯的活信,可以扭轉。如今皆將荷葉扭轉向外,將燈影逼住全向外照,看戲分外真切。

從“將燈影逼住全向外照”的語意來看,“荷葉”正是擋光板——燈擋,呈現為垂直豎向而立的狀態,而從其葉面上橫伸出一個短梁,上承燭釬(“燭信”),用來安插蠟燭。小說中沒有說明荷葉形燈擋的材質,但應該為不透明狀態,把蠟燭散發的光在一個方向上加以阻攔,從而讓光線更集中地投向另一個方向。這座落地照明燈上最重要的一處設計在于,荷葉燈擋的背后接有一個“幾”字形曲柄(“倒垂”),而曲柄的柄頭是以活軸(“鏨琺瑯的活信”)的形式插入燈桿的頂端。荷葉的柄頭既是活軸,便可以在不挪動燈座的情況下,隨時在水平方向上調整荷葉的角度,也就調整了燈光投射的方向。在小說中,出于看戲的需要,把所有的燈一齊調成照向舞臺的角度,如同打光一般,所以,坐在燈下的人對舞臺上的表演就能“看得真切”。賈府的元宵家宴上,每一桌酒席旁,都豎有如此一架可以調光的落地燈!今日的讀者初次讀到這一情節時,大約都會驚訝:“咦,原來古時也有如此接近現代設計的東東!”殊不知通過活動燈擋控制光照方向,早在漢代便已不算新鮮事。

繪成于19世紀的《待浴美人圖》最惹人興趣的一點,便是其中的落地燈在形式上與《紅樓夢》中的“荷葉燈”約略有相似之處。這座燈在燈桿的頂端設有橢圓形燈擋,稍下處則斜伸出一條彎柄,柄頭撐一片圓葉,圓葉上是一朵蓮花形的燭盤,盤內紅燭明燃。盡管畫面上并沒有描繪,但我們可以設想,假如帶有燈擋與蓮形燭臺的燈桿部分與更下方的燈桿部分之間安裝活軸,那么,把蓮形燭臺的彎柄當做把手,握住它加以推動,就能讓燈擋與燭臺同時做圓周移動,從而調節光照的方向。

當然,拋開我們的假設,即使這座燈上并沒有安裝活軸,它也仍然是一件典型的傳統燈具。如今說起古代的燈,一般人會立刻想到“燈籠”。“帶板燈”其實比燈籠的歷史更為久遠,而生命力則與燈籠一樣持久。奇怪的是,隨著從西方引進現代燈具以來,聚光、調節光照方向等一律倚靠“燈罩”,似乎除此之外就再沒有任何其他手段。看看“帶板燈”的種種實物與圖像資料,設計師們是否能夠意識到,燈罩一統天下的局面有些乏味?

(作者系自由撰稿人,本文原載東方早報)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號