我出生時,嚴鳳英離世已有六年之久了,喜歡大師的每一部作品。喜歡她那甜潤的似山野之風的黃梅戲唱腔。只恨此生無緣親睹一代大師的風采。如今有幸在安徽省重大歷史題材美術創作工程中擔當創作任務,我自然毫不猶豫地選擇了畫嚴鳳英。希望通過繪畫作品能展現這位受人愛戴的藝術大師的美好形象,也借此抒發我對嚴鳳英的追思和敬愛之情!

嚴鳳英是黃梅戲表演藝術家,1930年4月13日生于安慶市,1968年4月8日卒于合肥,祖籍安徽桐城羅家嶺人,原名鴻六,又名黛峰。1953年調入安徽省黃梅戲劇團,歷任安徽省黃梅戲劇團演員 ﹑副團長﹑中國劇協理事﹑中國文聯委員﹑全國政協委員

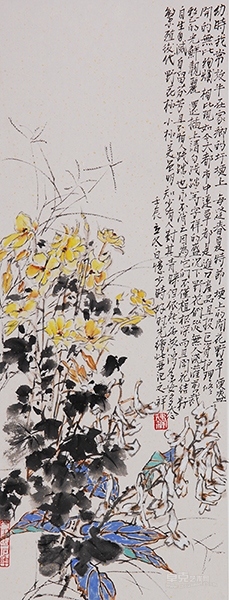

清歡圖70cm x 35cm 2014年

嚴鳳英的黃梅戲唱腔優美﹑甜潤﹑韻味十足。扮相﹑表演俊美﹑大方﹑生動感人﹑不落俗套。她的《天仙配》﹑《女駙馬》﹑《牛郎織女》幾乎家喻戶曉﹑婦孺皆知。而她本身也是一位勇敢﹑智慧﹑愛憎分明﹑德藝雙馨的大藝術家。我深深冥思將如何用畫筆來表現這位人們熟知﹑受人尊重的藝術大師呢?

一.內容與形式上的結合創作

(一)表現大師風采

我畫了兩幅不同的嚴鳳英工筆重彩畫作,先說說第一幅創作:

嚴鳳英在我的印象中就是仙女,我也曽一度想干脆就畫成人們心目中的七仙女的形象。但經過反復思考,最終還是放棄了這個想法。原因有二:其一,七仙女﹑織女等角色形象盡管再深入人心,也不能代替和還原嚴鳳英本人的真實精神面貌。當然,她所飾演過的代表人物角色我也會一一安排在畫面的背景當中,只不過是換一種方式和手法。這樣一來作為主題表現既能反應出歷史的真實性,也有助于畫面的可塑性,使主題和畫面本身更加立體和飽滿;其二,安慶市菱湖公園內已有一座嚴鳳英的漢白玉七仙女形象的雕塑,我不太想重復已有的成熟藝術作品。

經過閱讀大量的相關介紹和搜索大量的圖片資料,我開始正式投入到創作過程當中。這期間有幸結識了王小英先生(嚴鳳英之子),他給我在創作上提供了大量的珍貴照片資料,還介紹他記憶中母親的生活細節,如:衣著﹑打扮﹑性格﹑精神面貌和生活習慣等等,對我后來的創作起到很重要的作用。

從突顯主體人物身份來考慮,我該選用何種造型形式來進行塑造?嚴鳳英是戲曲演員,畫身段不為是最能體現這一身份角色的特征手法之一。“丁”字步,蘭花指,這個動作是從嚴鳳英授徒時的一個場景照片中改編過來的。原來照片上的嚴鳳英相略顯老氣,衣著也過于隨意,顯示不出我想要表現的那種最好﹑最美的形象來,也烘托不出感人的藝術氛圍。雖說嚴鳳英解放后的衣著﹑打扮非常樸實;為人處世十分謙和﹑低調,但在繪畫創作的處理上更多的要考慮到主體人物形象真﹑善﹑美高度濃縮的再創作,使畫面更加符合她作為一代藝術宗師的身份形象,也符合觀者心中所期望的仙女形象。所以原照片上的褲子改成了旗袍,再加上舞動的飄帶,這樣既符合當時的年代背景,也勾勒出了似仙女下凡飄飄灑灑戲的成分。在選用嚴鳳英頭像時,我選用了她二十幾歲時的甜美﹑樸實的形象。那時的嚴鳳英早已是紅遍大江南北,風華正茂。在畫面色調的搭配上,則更趨向于大方穩重而不失清新﹑ 淡雅﹑ 明朗的基調,淡綠色白碎花的上衣映襯著領袖口的一抹鮮紅,既符合黃梅戲曲調優美的韻律美,也展現了大師最為鮮活的藝術生命力。

晴裝35cm x 35cm 2014年

(二)藝術形式和內容的結合

在內容和藝術形式上的結合,主要體現在立意和構圖上的形式美感上,就是把主體人物放在一個思維空間當中,這種思維空間是非真實的現實場景,但在這個思維空間中的主體人物與配景要使得他們相互聯系﹑相互融洽﹑虛實有度。在以表現主義手法為主的創作理念中,畫面就更具詩化和浪漫色彩。

如上所述利用了思維空間的構成模式和表現主義手法,使得主體人物、豐碑式的殘壁、黃山風景、漫天飄散的花瓣融為一體,形成了亦真亦幻﹑虛實結合的藝術形式美感。我想如果沒有了這些藝術上的形式美感,藝術內容就不可能得到真實的藝術表現了,當然就不可能有審美形象,也不可能有真正的藝術美。正如歷史學家翁飛先生在重大歷史題材繪畫草圖觀摩會上不是有說過:“歷史的真實與藝術的真實,應把藝術的真實放在第一位,歷史的真實并非符合藝術的真實,歷史也不應是純客觀的歷史,而是藝術家心中的真實,藝術是用有限的空間去拓寬更大的藝術空間。”我想他說的也正是我想在此表現的藝術形式吧!當然從這里的藝術形式上說,藝術的感性形式諸因素把藝術內容恰當地 ,充分地 ,完美地表現出來,從而使欣賞者為整個藝術形象的美所吸引,而不再去注意形式美本身時,我認為這才是真正的藝術形式美之所在。

三春花鳥70cm x 36cm 2014年

二 往事中分析和感慨畫面內容

(一)用老照片形式展開敘事

第二幅是在第一幅的基礎上將畫面背景的黃山換成了安慶老城,這是借用一張解放前安慶城的老照片。照片中安慶市的標志性建筑迎江寺、振風塔顯得那樣威嚴莊重,浩浩長江之水載著帆船,載著嚴鳳英的黃梅戲漂洋過海,走向世界。安慶是黃梅戲的發源地,也是嚴鳳英的出生地和骨灰的安置地。所以畫安慶更能豐富和拓展畫面的內容,使構圖更顯張力。在繪制手法上,以一種似發黃老照片的表現手法,運用黑、白、灰色調來營造一種懷舊氛圍,使人們的視野和思想轉移到那個年代的場景當中。制作用沖墨、洗磨、分染、平涂等手法,反復繪制成既有深沉、厚重的歷史滄桑感,又有細致入微、輕松委婉的工筆畫特質,充分發揮了工筆畫在表現力上的豐富性和可塑性。

水流云在70cm x 35cm 2014年

(二)對山野的風的解讀與表現

嚴鳳英的黃梅戲唱腔是獨具特色的,她那優美的有獨特韻味的唱腔,將一個山野小調﹑地方小曲,迅速拓展成為全國大戲種行列,不能不叫人為之驚嘆和佩服。我繪制的主題叫“山野的風”,并不是畫上山﹑畫上風的感覺就了事的,要深刻了解到其命題的真正含義。我覺得主要還是詮釋了嚴鳳英的黃梅戲唱腔具有濃濃的山野氣息,清新﹑淡雅﹑不施脂粉﹑落落大方,帶有絲絲野性的粗獷美。當時我國著名作曲家賀綠汀,看了嚴鳳英的表演后,盛贊黃梅戲有醉人的“泥土芬芳”。像一首優美的牧歌,是農民對青春生活的歌唱。決不因為它簡樸而喪失它在文學上藝術上的價值。

是的,黃梅戲是從田間地頭﹑ 山野鄉村走出來的民歌和采茶調,是嚴鳳英賦予它更新﹑更寬廣的生命力,“樹上的鳥兒成雙對”,“郎對花,姐對花”,誰人不知,哪個不會唱。畫面中的嚴鳳英蘭花指、丁字步,笑容可掬地似正在吟唱她最愛的黃梅戲。這幅畫面中嚴鳳英形象更具有一名人民藝術家的淳樸風范,我畫的是她平時最喜歡穿的碎花小西服領襯衫,外配一件那個時代很時髦的勾畫小馬甲,下著黑色旗袍裙,顯得親切大方。王小英先生說:“媽媽平時非常樸素,和尋常人沒什么區別,只是有時各個畫報社來拍照片,或是到北京和外地開會、演出時,她才精心打扮一番,總是想把最美的一面留給人們”。是的,我想畫出的嚴鳳英猶如山野里的一朵白色幽蘭,清香四溢,沁人心脾。

五木之香81cm x 25cm 2014年

(三)畫面背景墻之感悟

畫面背景墻是我著重要表現的形式內容之一。在這兩幅畫中都有吸取西方現代畫派的方法,打破自然時空,根據作品主題的需要進行提煉并重組、疊印,把人物、城墻、黃山或長江組成一個新的情節空間。安慶城墻磚在畫面中占據主要背景。城磚顯示出歷史的厚重和歲月的永恒。大塊的深色調在視覺上給人以壓抑感,而嚴鳳英的形象明快而清新,她輕歌曼舞,飄逸靈動,這種明暗對比和動靜結合不僅使作品人物突出,主題彰顯,而且整個畫面得到了平衡。嚴鳳英各個時期的照片疊印在黑壓壓的城磚上,象征她沉重坎坷的一生。

在眾多劇照中要突出的重中之重就是她的三部代表作,黃梅戲電影《天仙配》、《女駙馬》和《牛郎織女》,這三部電影把黃梅戲和嚴鳳英聲譽推向一個空前的高度。另外再加上她的其他代表作,如《打豬草》、《送香茶》、《寶英傳》、《春香傳》,革命樣板戲《江姐》、《黨的女兒》、《紅色宣傳員》等……,嚴鳳英一生中飾演過眾多角色,其人物形象深入人心,唱腔表演堪稱絕世,在這里用此種形式來表現,一方面說明她的黃梅戲藝術是一座里程碑似的高峰;另一方面是和畫面中殘缺的文子拓片一樣,隱喻出她那悲苦的人生經歷和短暫的生命歷程。

閑看花開70cm x 36cm 2014年

嚴鳳英在舊社會受到當時底層藝人的凄慘遭遇,被迫背井離鄉,過著寄人籬下的生活。解放后,在黃梅戲道路上嚴鳳英再度綻放出她那驚人的藝術才華,頓時名揚天下﹑譽滿神州。她在一次講話中,滿含深情,眼里噙著淚花地說:“舊社會把我從人變成鬼,解放后黨把我由鬼變成了人”。這是怎樣一種對黨對人民的感激之情呀!她那樣的純真和善良,即便經歷風霜雨雪的摧殘,也絲毫不改初衷那份對生活和生命的熱愛。但就是這樣一顆皎潔如明月一班的心,卻還是被突如其來的風暴撕得粉碎!

在文革期間嚴鳳英還激情地上演了大量的革命樣板戲,飾演了許多英雄角色。如:《江姐》﹑《黨的女兒》﹑《紅色宣傳員》等。即便如此卻也是“花正紅時寒風起,再想回頭難上難…….”十年浩劫奪去她那美好的如花一樣的生命,一代大師含恨而去,她曾經的一顰一笑﹑一嗔 一喜,無不散發著生命的活力。她像一片五彩祥云,把絢麗繽紛的光輝溫柔地鋪灑在我們身上,映照在我們心里,使人感覺沐浴在光明和溫暖之中。當她隨著那陣飛沙走石的狂風消失后,我們才痛徹地感受到了她意味著什么!而我想到更多的則是古希臘偉大哲學家伊壁鳩魯的那句名言:“死不是死者的不幸,而是生者的不幸”。然而我們又是幸運的,她畢竟真實而絢爛的來過,如流星劃過天際,迅速而無比光華的照亮整個宇宙,使人驚呼其華美也嘆息其短暫。就這樣她遠逝了,留下了善良美麗的七仙女形象和那如天籟般的黃梅戲唱腔。曽任安徽省宣傳部部長,著名書畫家賴少其先生,在嚴鳳英平反昭雪時為其含淚寫下“落花曲”詞句:“江淮尋芳忍顧,香魂一縷,借問知何處,軒館吳娃柔聲訴,祭起落花曲,淚飛應無數,自是奇葩花難護,十年埋艷骨,魂飄無處,香如故”。我深深為之嘆息,眼眶早已濕潤。我拿起筆在畫面上勾勒出雪白的梅花,片片花瓣散落,猶如仙女下凡,漫天遍野,燦若繁星。梅花那天然的不畏嚴寒,錚錚鐵骨的品格,正暗合了嚴鳳英那寧為玉碎不為瓦全的堅貞﹑剛毅的性格品質。她過早的離去與她那不屈的性格和堅貞不移的信仰是分不開得。記得那次我和王小英先生聊起此事時,我當時激動地說:嚴鳳英大師是冤死的,她是那樣的感激黨,感激毛主席,可到頭來卻說她是反黨反毛主席,這著實讓這位飽含對黨懷有一片赤膽忠心的好演員、好黨員受不了,她只有以死來證明她的清白,以死來贖清她被灌輸的罪名。她是英雄﹑烈士,是一位為信仰而付之一炬的殉道者。

野花賦48cm x 19cm 2012年

嚴鳳英早已離我們而去了,我在想,他為什么長久地不斷地喚回人們對她的記憶?她和她的黃梅戲還有那個年代,給了我們和我們的藝術甚至包括整個人類起到了哪些激勵﹑啟發和警醒呢?我想這不是我們一﹑兩代人所能解釋清楚的話題,需要代代人牢記﹑學習和反省吧!

和很多七零﹑八零后的年輕人一樣,我們都沒有見過嚴鳳英。可我們不能忘記在這片熾熱的土地上,確實曾經來過一位唱著黃梅調的女子,扮成村姑﹑飾成巧媳﹑化成才女﹑變成神仙,她似一股山野的風,吹遍鄉村﹑唱徹城市﹑走向世界。正如我在這幅畫的拓片部分所題;“茶歌飄四方,飄在人心上。你是山野吹來的風,帶著泥土香。彩裙翩翩舞,鳳鳴聲聲亮,你是山野吹來的風,清新又芬芳,黃梅好聽鄉音甜,天上人間你還在深情地唱……”(電視劇《嚴鳳英》里的主題歌詞)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號