中國人物畫走到今天這一步,是好是孬則不必說,自有歷史定論。就憑當下社會和人民的喜愛和關注度,與山水﹑花鳥畫平分秋色,不相上下,就足見它是站在新的歷史高點上的。我們知道,從宋以來,山水和花鳥畫一直都是占據繪畫領域里的大半壁江山。這到底是為什么呢?

一.傳統美學文化對中國人物畫的影響

我們知道中國人的審美價值觀,很大程度上是建立在中國人的哲學觀上的,也就是傳統儒﹑釋﹑道的哲學精神和文化思想的核心對中國人真﹑善﹑美的弘揚和發展起到了重大的作用。先來簡單了解一下他們三家具有哪些美學上的特征。

1.儒家美學

儒家美學他注重“天人合一”在“天”與“人”的統一中尋找美的本質。這里的“天”與“人”是指自然與自然規律和人的意志情感。儒家美學把自我看成是可以體現人的情感和道德理想的審美客體與審美主體存在“比德”關系的天人統一。如董仲舒認為:天人相應,天人合一,人由天生成,天之美在于“和”與“仁”,“舉天地之道而美于和,仁之美者在于天”。

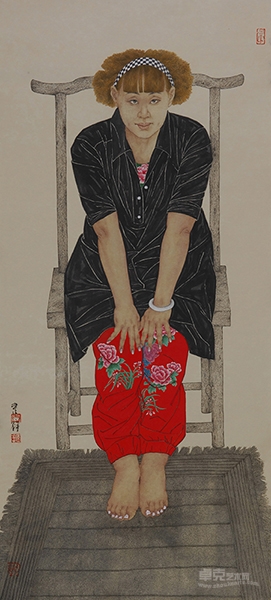

不讓座椅空著180cm x 70cm 2012年作

2.釋家美學

釋家美學觀點是以“常﹑樂﹑我﹑凈”的美的感受,推己及人形成一種崇高偉達的精神,是一種超個人主觀境域的“美”,由此而達到超過任何形式的“美”,最終來完成人類最高尚﹑最徹底的盡善盡美的境界。

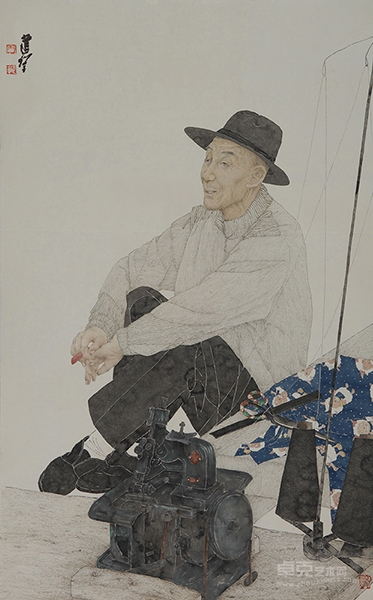

持守175cm x 95cm 2012年作

3.道家美學

道家自然主義的審美標準是道家美學主要的核心所在。它在發展和反映自然之美和人的自然本性覺醒的統一關照下,形成了自然和人性本質上的深刻聯系。這也是道家和道教美學激發藝術個性的自覺與自省。

刀筆斗士——賴少其的1939,200cmx96cm 2015年

綜上所述:儒﹑釋﹑道思想是中國傳統美學思想的核心,與中國傳統繪畫審美的形成和發展有著密切的關系。儒家“中和”的美學思想,道家“道法自然”

的美學理念,“禪悟境界”的釋家精神內涵,以多種方式孕育了中國傳統的審美意趣,對中國傳統繪畫審美特質的形成產生了深遠的影響。

在儒﹑釋﹑道這種龐大的美學體系影響下,傳統的山水和花鳥畫受到了重大的影響,也得到了很好的發展。而人物畫一直以來只是起到封建社會“助人倫﹑成教化”的目的。到了兩宋,山水花鳥畫的發展尤為迅猛,并更加成熟之后,人們的審美情趣也起了重大的變化,就連人物畫“助人倫﹑成教化”的勸善目的和功能,也逐漸讓位于陶情養性的審美職責了。再到后來,明代的文微明在評論人物畫中說:“人物畫不難于工致,而難于古雅”。又說:“蓋畫至人物,輒欲窮似,則筆法不暇計也”。文微明的意思是說,人物畫不能追隨時代審美思想是合乎實況的。按照他的說法,人物畫只求工致和窮似,不求古雅和筆法,是難以和新畫風同步前行的。這里的新畫也就是指快速發展和創新中的山水和花鳥畫。文微明指的這種 “輒欲窮似”,追求古雅和筆法的看法,其實是直接受傳統文化儒﹑釋﹑道中“譫泊無極而眾美” ﹑ “大美而無形” ﹑“空凈之美”的哲學﹑美學觀念影響的。以致其后的明末清初畫家陳老蓮,(陳洪綬) 畫風極盡古雅﹑樸拙于一身,其人物畫造型高古奇駭,古法用筆遒勁圓潤,可謂將傳統人物畫推到了一個很高的境界。其實那時陳老蓮已經有了從寫生中創作肖像畫的經歷了。像他的《張荀翁圖》﹑《南生魯四樂圖》﹑《摟月德像》等,都是通過真人寫生來描繪對象的一種創作手法。再到陳的后繼者,如任伯年﹑任謂長﹑吳友茹﹑錢慧安等都是后來活躍于當時畫壇的代表人物。尤其是任伯年,他所畫的吳昌碩﹑高邕﹑仲英幾幅肖像,既極窮似,而又筆精墨妙,可說已臻化境了!這個時期也是人物畫在清末出現的一次中興景象,但其作品所反映的內容實質,和當時的政治﹑社會﹑文化的革命思潮也還是背道而馳的。

二.新思潮對傳統人物的沖擊和變革

到了“五四運動”后,許多美術青年投向西方,把西方所謂的科學繪畫法引進國內。油畫從材料﹑技法甚至思想理念全盤西化,實行“拿來主義”。在這樣新思潮﹑新觀念的大形勢的碰撞下,中國畫何去何從,是擺在每個畫家面前的重大問題,尤其對人物畫家而言,是一次嚴厲的沖擊和考驗,這即是一次挑戰,

落霜120cm x 120cm 2009年

從欣賞習慣和創作習慣上講,欣賞者習慣了高古悠遠﹑清心悅目的古代高士﹑仕女圖。創作者也習慣了長衣寬袖便于線條﹑筆墨的特性優勢發揮。但新形勢下美術思潮又反對封建腐朽繪畫的老調重彈,所以“五四”后的人物畫處于一種非常尷尬的境地也就不足為怪了。不過自古以來人物畫就不如山水花鳥畫在人們心目中和歷史理論上的地位高。如果再沒有新的語言﹑形式﹑內容介入,那么頹勢勢必將會更加嚴重。

三.當代中國人物畫的表現形式特征

中國人物畫長期脫離現實生活,既受“助人倫﹑成教化”的思想約束,也受發展到高峰的技法控制。時至今日,思想的約束早被沖破,畫家們也不再受傳統意義上的技法﹑形式所束縛,從根本的觀念上也發生了重大的變化。這也基于觀者的視野開闊和欣賞習慣上改變的大大提升所分不開。人們不再為一兩種固有模式下的藝術形式的成功所占據的歷史高度而墨守成規,搖旗吶喊。各種形式﹑語言﹑內容,百家爭鳴﹑百花齊放。

1.題材和內容形式上的表現

開始關注現實當中人們的生活﹑反應自己身邊的人和事,是當下人物畫家的學習方向和態度。生活是藝術的源泉,藝術只是表現生活的一種形式。在這個意義上“內容決定形式”﹑“物質決定精神”,都是一種不變的真理。只有接地氣的藝術形式,才是正真理性的﹑充滿精神內涵的藝術作品。當下一些畫家就創作了一批優秀的現實主義人物畫作品。如深入礦井,體驗礦工生活的《礦工圖》,表現藏﹑彝﹑維等少數民族生活狀態和精神面貌的題材創作;都市風情﹑都市麗人﹑現代家庭倫理場景等題材創作,都是具有現實意義和現代風尚特征的人物畫創新之作。把握時代的脈搏,是促使現代人物畫觀念的一個重要目標和前行的方向。畫家開始用新的思維方式﹑新的審美角度來體查社會﹑人文﹑宗教甚至政治,從而來研究和表現對象,這是當下人物畫創作的一種重要表現形式。

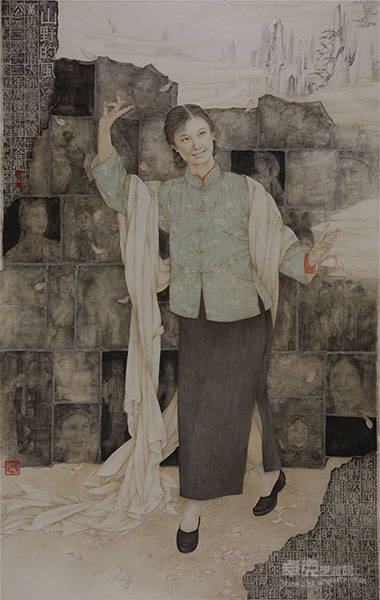

山野的風-----黃梅戲大師嚴鳳英305cm x 192cm 2013年作

2.技術手法上的表現

清石濤的《苦瓜和尚畫語錄》中“筆墨當隨現代”的論述,早已作為中國畫發展的核心動因,被很多畫家延用至今。所謂時代性,可以說是一定時代下生活所決定的導性思想﹑觀念﹑習俗﹑審美趨向﹑價值判斷等綜合性的時代特點。其中會出現多元的藝術形式和語言表現方式。如內容和構圖形式上的大題材﹑大場景﹑大墨色塊等的史詩性繪畫形式,除了宗教壁畫外,這是中國傳統人物畫中極少有的表現形式。同樣,在技法手段上更是八仙過海各顯神通了。根據不同畫面的需求,可用不同的有利于畫面效果的表現手法。如分染﹑罩染﹑平涂﹑洗﹑拓﹑磨﹑堆﹑貼等多種方法。(這里多指工筆畫制作)他們不回避制作性,(制作性是傳統繪畫所不看重或排斥的)對西方的繪畫也能兼容并蓄﹑揚長避短。其中對人物畫的寫實性,利用西畫的素描和三維空間的技巧,彌補了傳統人物畫中寫實風格的空缺。當然,中國畫寫實的功能不簡單地停留在圖解式繪畫的社會作用下,也不滿足于局限在圖解生活。如果我們說的工筆或寫實人物畫只停留或局限在圖解生活現實,不在探索人們對人物畫更高審美要求,也不考慮傳統繪畫里深遠的意境美,那么高度發展的攝影攝像技術就可以完全取代它。

嚴鳳英二180cm x 120cm 2012年作

3.繼承傳統,古今一脈

人們的思想行為往往被禁錮久了,一旦釋放就難免失去理性。怎樣從魚龍混雜,泥沙俱下的繁雜的流行風當中跳出來,清醒地看待和把持當下風格各異的繪畫現狀呢?研讀傳統,深究傳統的繪畫精髓,取其精髓,去其糟粕,繼承傳統文脈,發揮具有獨特韻味的中國繪畫藝術。學習和研究西方繪畫的技法理論,促使現代人物畫的創新意識是有必要的。但就站在中國畫的創作立場上來說,如果不具備一定深厚的中國傳統文化作基礎,那也很難談得上追求具有一定深度和厚度的中國畫藝術了。

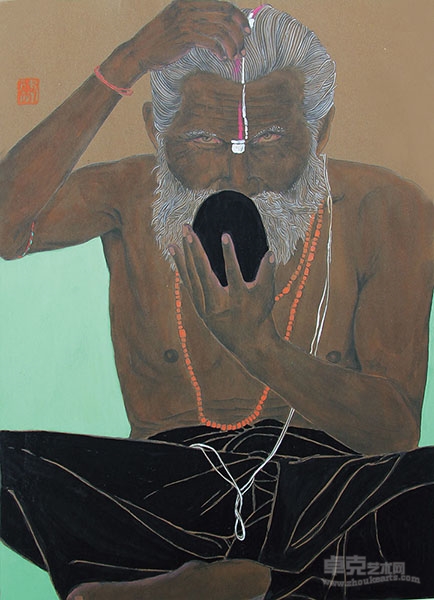

印度苦行僧二 30cm x 21cm 2015年

中國所有藝術的現實意義和歷史價值,就是繼承加創新,并且要有深刻的繼承和有靈魂的創新,這是畫家自身對中國傳統繪畫的技法﹑理論及儒﹑釋﹑道思想美學﹑哲學﹑文學的了解和廣泛應用。中國畫獨特的形式﹑美感,是歷史形成的重要欣賞條件,也是獨具世界藝術叢林中一個不可或缺的審美體系的重要組成部分。這些都離不開傳統意義下所積淀的理﹑法﹑趣理論形式的美學體系。在此基礎之上,我們能否發揮自身的感悟,在中國畫藝術技巧的特殊功能載體下,探索表現主題的新角度,思想領域上的新高度,技術語言上的廣度和深度。這樣才有可能具有它的現實意義和歷史價值,以創造出新的傳統模式,供后人欣賞﹑研究和批評。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號