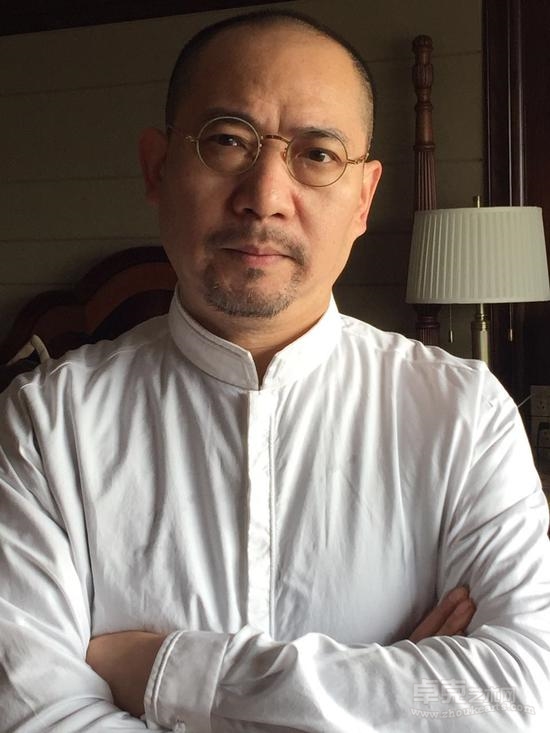

昨天應邀去南昌縣向塘鎮劍霞村參觀學習,也算是了卻心愿。此話怎講?一是五年前我曾經合作過的小伙伴---向塘土雞店老板劉偉平返鄉出任村支書,上任伊始便發出邀請,因忙于雜事,一直未能履約遂成心病。二是我對向塘是有感情的,它是我參加工作的第一站,1985年我江財畢業分配到江西省農行工作,隨即下派到向塘信用社實習,一晃三十余年,我也的確想故地重游,尤其是最近研究特色小鎮,更加激起了我前往的沖動。到了一看,變化還真大,我基本是不認識了,可以說人是物非、滄桑巨變。偉平也由一個商人成功轉型為鄉政干部,據說抓基層黨建工作在全省都是樣板。他也興致勃勃地拿出了五年規劃,我看后只對他說了三句話:規劃必須量身定做,既要符合向塘的區位特征又要發揮你的特長;規劃要和特色小鎮和體驗經濟掛鉤,要爭做富裕美麗幸福的江西樣板;三是不要貪大求全,集中有限財力精力在有限時間里出成果出精品,對社會對自己有個交代。

聽著他如數家珍般地介紹這五年來的變化,我腦子卻想的是另外一個問題。毛主席曾經說過:廣闊天地大有作為。的確,中國經濟發展的縱深在農村,中國經濟轉型的重擔也是在農村,只有農村問題解決好了改革才算是成功。不管是城鎮化也好、新農村也罷,口號再好也得有人執行。在現有大量失血基礎上的新農村一定是低水平的,只有號召鄉賢與成功人士返鄉參與才能注入新的能量和新的觀念。從這個意義上說,劉偉平的案例很有推廣價值!

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號