采訪、撰文:劉玲

【導語】

不論是追憶似水年華的《劇場》系列,抑或指向文明信仰的《傳承》系列,耿牧著迷于被時間洗禮過的藝術。這使得他在“標簽化”風行的當代藝術領域,堅守“學院派”立場:藝術終要回歸人類對真善美的追求。這看似冒險,卻也直指藝術品質核心。

出現在穆如茶室的耿牧,身著軍綠色短袖襯衣,眉宇間一股清朗之氣,稍顯闊深的眼睛透出幾分異域氣息。他很善談,宏論時頗有講堂授課的師者風范,又在收放之間閃爍著內思氣質,既理性又感性,既得體又放松。

“他在大情懷上為我把控到位”

耿牧出生于藝術之家,父親是曾擔任安徽省美協副主席的著名書畫家耿明,其繪畫作品《霞蔚千秋》在1997年被批準制成鐵畫贈送給香港特區政府,母親和姐姐則分別在舞蹈和音樂領域有優秀表現。這樣的家庭氛圍,令他自從便有一份藝術氣質和比較健康的藝術思想。當然,這并不意味著他性格里沒有叛逆因子,比如小時候,家人為他備齊筆墨紙硯,但他從來不練書法,卻喜愛打電子游戲、拆電器玩具;甚至也很少與父親討論藝術,“一般是在學校闖了禍,要請家長了,我才哄著他給我講講藝術,使他的注意力不在我的錯誤上。”他狡黠地說。

(2002年耿牧隨父親在麥積山考察)

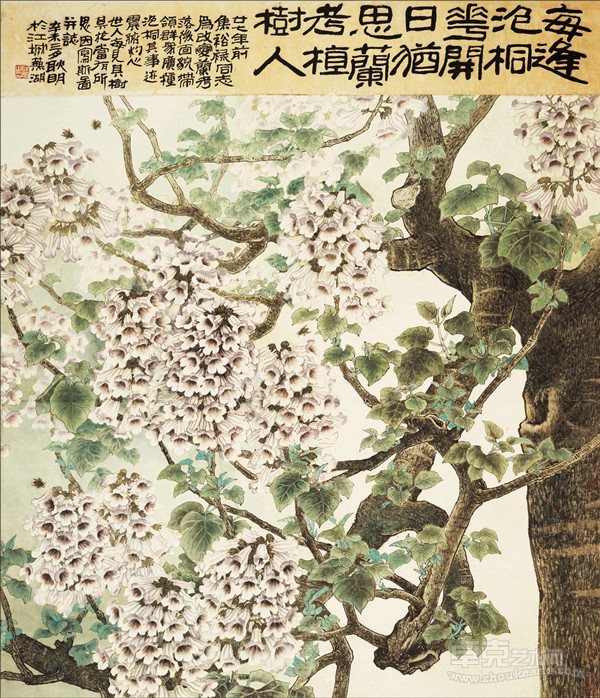

隨著年紀漸長,同作為畫家的父親對耿牧影響日益顯著,而這種影響更多在情懷層面。“父親是特別陽光的一位畫家,他畫的山山水水體現的都是一種真正的情懷,比如他的《泡桐頌》,畫面結構非常鏗將有力,題跋寫著‘每逢泡桐花開日猶思蘭考種樹人’,立即讓人想到是紀念焦裕祿,既非‘假大空’,又毫不獻媚,在當年全國美展引起轟動,這其實需要非常高的藝術修養和對主流意識形態的把握能力。”

(耿牧父親耿明先生的作品 《泡桐頌》1991年)

所以,當年少氣盛的他以偏激的題材創作表達政治思想時,卻往往被父親稱之為“惡作劇”,并在思維交鋒中逐漸意識到自己的“幼稚”,這也使得他在面對亂象叢生的當代藝術環境里具備了起碼的判斷力。“知道自己要干什么,能干什么,不隨波逐流,這是非常重要的。回顧父親對我的影響,他在大情懷上為我把控得非常到位。”

“我喜歡被時間洗禮過的事物”

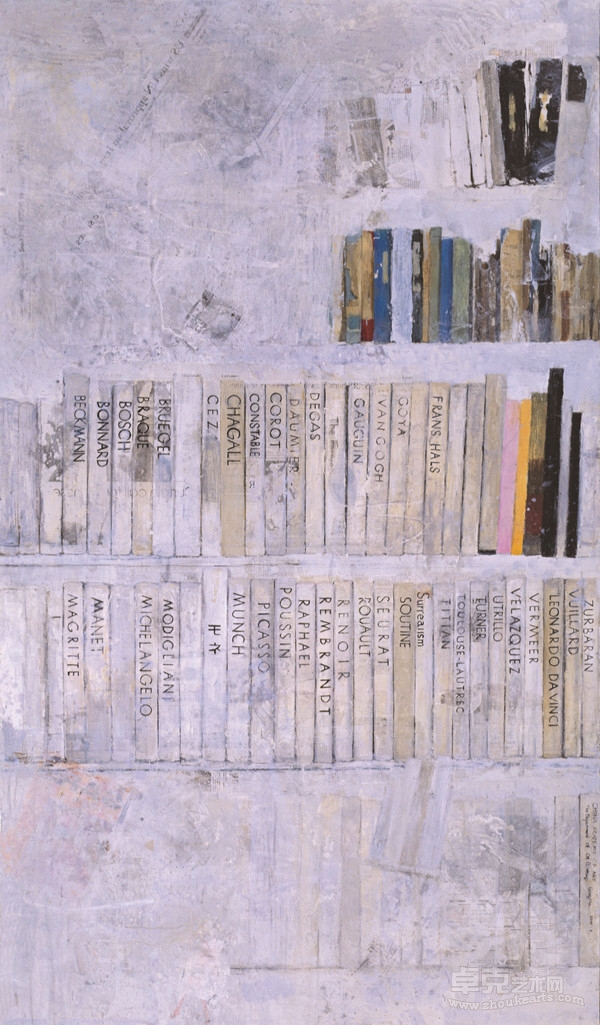

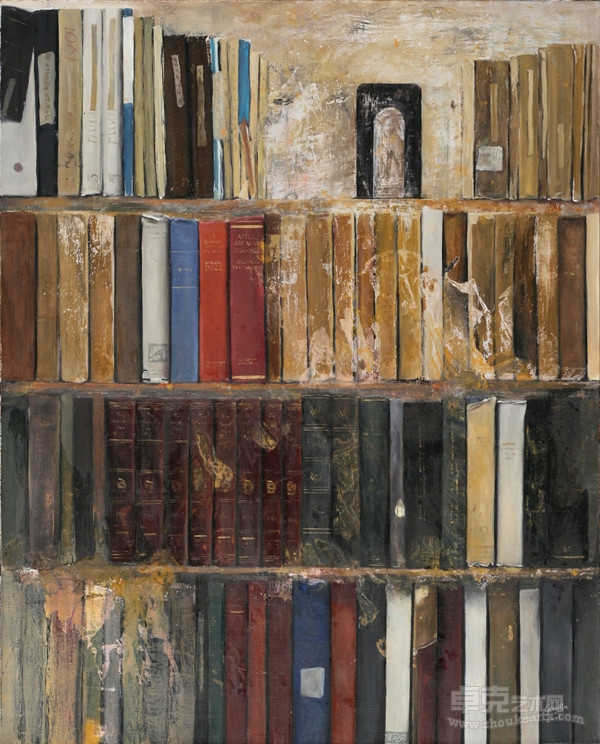

梳理耿牧的藝術脈絡,不難發現他對時間性的迷戀:在始于2003年的畢業創作《傳承》系列作品中的老書架,到2010年的《劇場》系列中,帶有懷舊色彩的老火車頭、自行車、旋轉木馬與青春的人物形象并呈,仿佛在追憶似水年華;直至后來的宗教題材創作,都是在模糊的畫面上呈現時間流逝中的永恒性。

(《傳承》系列 2003)

“我喜歡被時間洗禮過的事物。”盡管如此總結,但不難看出,從帶有敘事性的《劇場》到含有觀念性的《傳承》系列,耿牧的創作生涯出現轉折。他回憶起2003年的畢業創作,他原本畫了一批風景寫生,畫有自己從小生長的蕪湖市委大院,綠樹紅墻,掩映著山坡上租界時期造的房子。當他展示并動情地描述小時候爬過的樹、刻過字的墻時,老師的點評卻如潑來涼水:“如果不聽你的故事,這些畫對我們來說就是很簡單的風景畫。”這似乎觸碰到關于繪畫本質的一個核點:“在繪畫里敘事有沒有必要?小情愫和大情懷的界限到底在哪里?”后來,他轉向《傳承》的第一幅作品創作,以擺滿畫冊的斑駁書架來向美術史致敬,獲得當年畢業作品的佳評。

(《傳承》系列作品1 190X120cm 2003)

(《傳承》系列作品2 190X120cm 2003)

所以,2011年,當并不滿足于過分敘事的《劇場》系列創作時,他又重拾《傳承》系列,并將題材由書架擴展至宗教,畫面也更加追求平面化、帶有抽象元素的觀念性。

(《傳承》系列6 100X80cm 2011)

(《傳承》系列5 100X80cm 2011)

“莫蘭迪畫的瓶瓶罐罐也很小,為什么他成為自塞尚之后被整個歐洲推崇的大師?”耿牧也從相對的角度反思,“關鍵還是背后的情懷,莫蘭迪用最簡單的事物讓人看見宇宙的正負概念。我的所謂‘小’不是事物小,而是情愫太小,對于一個時代的理解太淺,我稱之為人的一些小俗根,迷戀小物件、小情節,這固然有可愛的一面,但也是因為畢業之后慢慢變得世俗化,反而在學院里曾有過的大情懷在喪失。”

(《劇場》系列)

“宗教信仰是我心靈的透視”

2011年,耿牧的創作開始涉及宗教題材。對他來說,“宗教信仰是我自己心靈的一種透視,人類文明也有一大部分是依靠宗教延續下來的,而且文明并不單純是人為創作,一定經過時間的沖刷,方才達到一種天人合一的狀態。”后來,他游歷西藏,深深地被老唐卡所吸引,而這種吸引又重燃了他十年前考察敦煌時的熱情。“當時,敦煌就像一顆種子埋在了我的心里,我一直想去表達這種語境,但一直找不到一個支點……”

如何將宗教題材繪畫區別于傳教宗教畫,又將創作者的主觀情緒、思想和對繪畫語言的探索融入其中?因為沒有先例借鑒,反而激發了耿牧的創作熱情。

(《老教堂》180X150cm 2011)

(《被遺忘圣殿 180X180cm 2013》)

他畫老教堂、吳哥窟、佛造像、佛塔,利用多種不同技法和處理,營造出猶如被時間風化、侵蝕的畫面肌理和感覺;而在另一些小幅作品中,他刻畫面部或身體稍有變形的佛像,追求近似東方水墨寫意的筆墨趣味。

(《羅漢》60X40cm 2014)

一組具有敦煌壁畫風格的《禮贊大威德》尤其被耿牧所鐘愛。其中,以土黃和深藍為主色調對應晝與夜的主題,參照唐卡與尼泊爾銅佛造像特征,并將大腳印、太陽、月亮和經文等佛教元素隱藏在畫面里,構成如詩如樂章的空靈意境。

(《禮贊大威德——晝》 150X200 2012)

(《禮贊大威德——夜》 150X200 2012)

“一開始并不是特別協調,后來就嘗試用一些冷門技法處理邊緣和單薄的部分,就是讓畫面慢慢自然呈現,最后形成出乎意料的整體效果。”顯然,他很喜歡這種帶有驚喜感的創作,甚至選擇大威德金剛也別有深意:“在漢語里,他被翻譯為‘怖畏金剛’,不光慈悲,還具備威懾的力量,我覺得是現代社會里需要的精神。因為現在很多人對佛教的理解,只是一味說慈悲,反而容易變得軟弱,但佛教中對于邪惡的懲戒也是非常厲害的。”

“熱愛自己心中的藝術,而不是藝術中間的自我”

實際上,耿牧還有一段學習和拍攝紀錄片的經歷。早在2002年,當影像專業剛進入美院,他便和朋友拍攝風格藝術化的實驗錄像;后來,他還專門到電影學院學習。2006年,他拍攝獨立紀錄片《花之城》,以電視臺少兒選秀節目為引深入十幾個不同階層的家庭,見識百味交陳的生活狀態。自此他意識到紀錄片的社會性功能比風格的藝術化更重要。“做紀錄片要面對倫理挑戰,最難的事情就是要狠得下心,去挖別人的傷心事。”這段經歷讓他對人性有了更多認識,對社會也少了一些極端看法,審視自身,他最終還是回歸以繪畫表達自我,“紀錄片深入到社會各個層面,繪畫則像在象牙塔,更適合我的個性。”

但藝術到底是逃避現實的小我表達,還是需要表達更共性的部分?耿牧也曾深入思考,他欣賞戲劇理論家斯坦尼的一句話:“要熱愛自己心中的藝術,而不是藝術中間的自己”。“藝術絕對不是逃避現實的小我表達,而是揭示某種大多數人還未意識到的共性,就好像塞尚、莫蘭迪所展現的藝術世界,推動美術史往前邁出一大步。”他說得言辭懇切,仿佛又流露出對時間深處永恒性的著迷。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號