藝術家卡普爾10年后重返意大利

他想表現的不只是“血腥”。。。。。。

2016年12月17日起,羅馬現代藝術美術館(MARCO)將為印度裔英國藝術家安尼施·卡普爾(Anish Kapoor)舉辦同名個展,這是藝術家10年來首次在意大利舉辦大型展覽。展覽將展出卡普爾的30件創作,其中24件以“重新詮釋肉與血”為主題的作品將首次與觀眾見面。

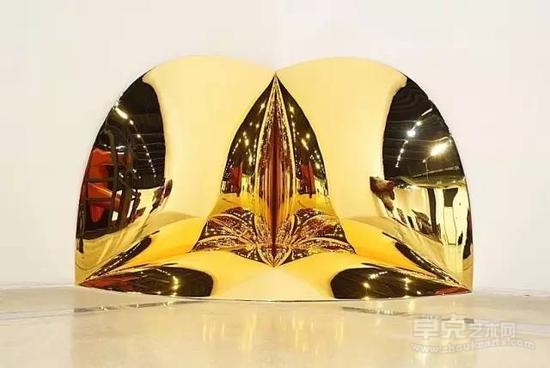

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - Corner disappearing into itself

“成為藝術家需要時間積累。” 卡普爾說,“它需要持續性的獻身和承諾,長時間具有意義的作為或不作為。你也不能懼怕失敗。這都是一個藝術家需要承擔的風險。” 10年后重回意大利,卡普爾相信羅馬對他和他的作品來說都“時機正好”

硅膠和顏料混合塑造出“血肉”的效果

卡普爾,印度和西方精神的結合

安尼施·卡普爾1954年出生于印度孟買,于上世紀70年代初搬到英國倫敦并開始藝術學習。不同文化背景中的生活經歷,讓他的作品被視為是印度和西方精神的結合;著名的公共委托項目和與社會時政相關的大膽抗議行為,讓他頻頻出現在公眾視野當中。作為一名多產的、直言不諱的藝術家,卡普爾一直行走在英國當代文化的最前沿。。

Anish Kapoor2015年在Lisson Gallery個展現場

在香雪藝術學院(Hornsey Art College)和切爾西藝術與設計學院進行的學習,讓卡普爾深受現代主義和極簡主義雕塑的影響。在早期的創作中,他常常會使用彩色粉末。這種做法的靈感來自于印度市場和寺廟里常出現的彩色粉末推出的小丘。比如他1982年完成的作品《白色的沙,紅色的谷粒,和很多花》(White Sand, Red Millet, Many Flowers) 就是這一類型創作的體現。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - White Sand, Red Millet, Many Flowers

隨后,卡普爾開始更多地運用固體進行創作,在這些雕塑上往往可以發現類似孔洞或腔的結構。它們暗示著物質與精神、光與黑暗、肉體和身心、男性和女性等帶有雙重性的意味。而那些為他帶來聲名的不銹鋼反射雕塑,則以反映或扭曲周圍環境的特點為人熟知。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - Sister

位于芝加哥世紀公園的作品《云門》(Cloud Gate,2004-2006)是卡普爾的代表性作品。因為外形的原因,它被芝加哥人親切地稱之為“豆子”。“豆子”由多塊不銹鋼板高度拋光焊接而成,高達33英尺,重約110噸。它柔和簡約的姿態喚起了人們內心溫和的情感;反射出的變形城市景觀又產生出超然的力量。卡普爾強調作品和周圍空間達成的交流,而不僅僅是“豆子”本身。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - Cloud Gate云門,芝加哥公共藝術項目

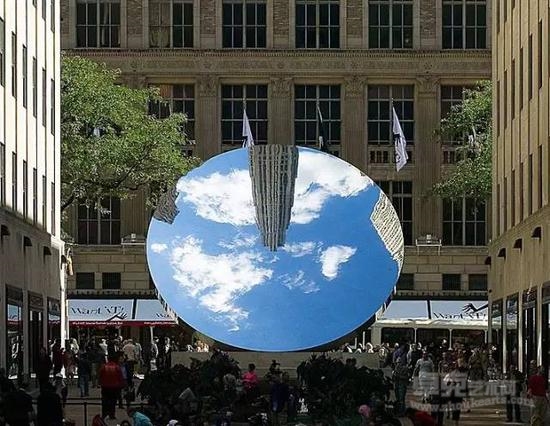

具有相似意圖的創作還有完成于2006年的《天鏡》(Sky Mirror)。這個懸掛在紐約洛克菲勒中心的直徑為35英尺的凹面鏡,仿佛紐約的一只眼睛,把城市景觀盡收其中。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - Sky Mirror

2008年的《記憶》(Memory)則呈現了另一種視覺風格。一個大型橄欖球狀物體在不同的房間里以不同的方式出現,鐵銹的球體符合人們心中記憶的樣式,但觀眾卻無法在一個房間里看到球體的全部。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - Memory

這讓觀看者充滿了好奇,想知道這件物體在屋子之外的樣子。我們走出了一個房間的邊界,又進入了另外一個有邊界的房間——這也好像我們在精神世界的探索,突破和重新被界定永遠是相伴相生的。

卡普爾曾在采訪中說,希望自己可以看起來比當今著名的藝術家們再更深奧一些。他的創作正在幫助他完成這樣的心愿。這些作品總是十分簡潔,但卻又擁有多重解釋的可能。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - Memory

紅色,紅色的故鄉

卡普爾熱衷于在創作中使用紅色: “紅色具有某種含蓄和主動的性征,這讓我著迷,我總是想用紅色創作作品”。

2007年推出的《斯維巖》(Svayambh)就是這樣一件作品。“Svayambh”在梵語里是“自我生成”或者“自動生成”的意思。那段時間,卡普爾迷戀安德烈·康查洛夫斯基的電影《逃亡火車》,這無疑為作品的誕生帶來一定影響。作品主體一個1.5米的巨大紅色蠟塊像車廂一樣被安放在一個紅色移動軌道上,以一種幾乎感覺不到的速度在移動。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - Svayambh

《肢解圣女貞德》(Dismemberment of Jeanne d’Arc)是另外一件卡普爾運用了大量紅色的作品。在這件作品里,“貞德”不再是一個完美無暇的戰士,她所有剩下的就是兩堆紅色的廢墟和一個凹陷下去的紅色土坑,還有兩條被肢解的腿。那兩個紅色小丘可以視為她的乳房,而圓形的土坑則象征著子宮。紅色運用在這里,蘊含有“向內”容納庇護的柔韌和“向外”積極爭取,熱情釋放著母性意味。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - Dismemberment of Jeanne D‘Arc

2015年底,卡普爾在莫斯科The Jewish Museum and Tolerance Center舉辦個展。展覽中不但出現大量紅色,甚至和被展示的主要作品一起,被直接命名為《我的紅色故鄉》(My Red Homeland)。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - My Red Homeland (局部)

在羅馬新展中,我們同樣可以看到這種陪伴了卡普爾很久的色彩,這次,藝術家想要探討的是和“血與肉”相關的主題。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - My Red Homeland (局部)

直面生命、社會中的暴力與創傷

安尼施·卡普爾在羅馬展示了他近年來最受關注的作品,其中包括之前在凡爾賽宮公園中進行過展示的《奇異單細胞生物的截面體》(Sectional Body preparing for Monadic Singularity)和在荷蘭阿姆斯特丹國立博物館和倫勃朗作品并置的《內部對象分成三部分》(Internal Objects in Three Parts)。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - Sectional Body preparing for Monadic Singularity

完成于2015年的《奇異單細胞生物的截面體》無論是從概念還是視覺都令人聯想到2011年卡普爾在巴黎大皇宮實現的《利維坦》。內與外的二元關系、紅色的外觀、PVC材料的應用、兩件作品充滿相似點但又好像互為補充。

當觀眾走進猶如巨大首飾盒的作品,便可感受到整個空間所營造的氛圍。卡普爾希望通過這件作品邀請觀眾探索“理性與知覺”的問題,例如:有著眾多組成部分的物體如何成為了一個單細胞,一個好像隱形了的生命單元?

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - Leviathan

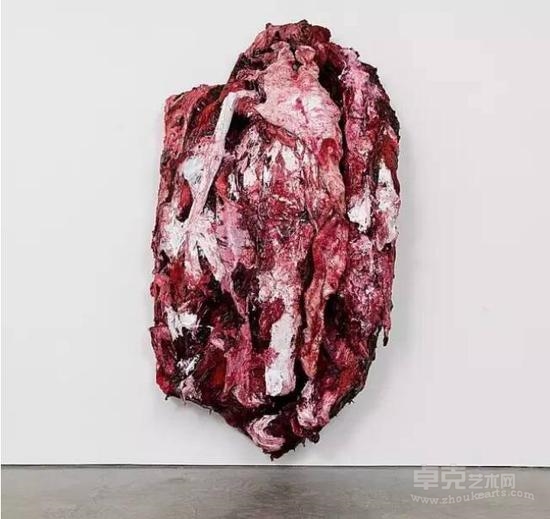

同樣創作于2015年的《內部對象分成三部分》則暗指“暴力、創傷和社會政治的不穩定”。近些年歐洲恐怖襲擊事件頻發,卡普爾對此并不避諱,直言作品與“人肉炸彈”相關。“我們生活在很糟糕的時代,人的肉身一直都是承受痛苦的載體,但現在卻被政治所利用,”他說, “鮮血四濺、血肉橫飛的畫面很難從我的腦海中消除。”

《內部對象分成三部分》在荷蘭阿姆斯特丹國立博物館

這件作品具有強大的情感沖擊力。荷蘭阿姆斯特丹國立博物館認為它和倫勃朗的作品一樣都蘊藏了巨大的同情心,因此在2015年底曾將它們一同展出。

安尼施·卡普爾 Anish Kapoor - Unborn

除此之外,展覽作品還包括藝術家在2016年創作的《未誕生的》(Unborn)、《懸掛》(Hung)和《剝皮》(Flayed),以及2013年完成的《啟示》(Apocalypse) 和《蒙難地》(Gethsemane)等等。通過這些作品,卡普爾持續地表達著自己對社會的關注和生命的思考。同時,他也期待作品可以與觀者產生更加個人化的聯系。這些看來十分血腥甚至可怕的作品,也許會讓你聯想起某個社會事件,亦或者是一次刻骨銘心的個人經歷。

Anish Kapoor 2016在羅馬MACRO的展覽現場(from Domus)

“(作品的)意義不應該成為藝術家的困擾。”卡普爾說,“我時常會說’我沒有任何想說的’,作品的意義早已在觀者和物體之間顯現,觀者將成為作品的一部分。”

Anish Kapoor作品細節(from Domus)

Anish Kapoor個展

羅馬現代藝術美術館(MARCO)

2016.12.17 - 2017.4.17

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號