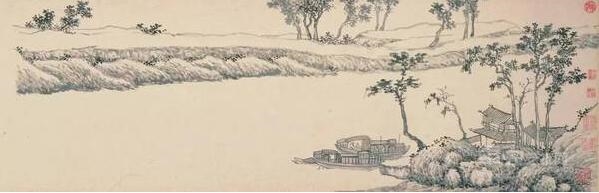

明,沈周《京口送別圖》卷(上海博物館藏)

對于今天的潮人來說,“旅行”這個詞已經凹凸了,我們不說“旅行”,我們說尋找“詩與遠方”。與今天的我們一樣,藝術家也相信“除了眼前的茍且,還有詩與遠方”,不同之處在于,藝術家真的在遠方找到了詩。而今天的我們吟唱著詩歌去了遠方之后,回來才發現眼前的現實依舊,茍且依舊。

旅行的藝術家把遠方凝固在眼前,中國傳統畫家把眼中的山水化作胸中的山水,創作了宮廷畫里的金碧山水和文人畫中的隱逸山水。旅行的藝術家是不同文明之間的溝通者,日本遣唐使旅行到了中國之后,使團中的藝術家學習了中國的園林、書畫、寺廟,甚至模仿了長安和洛陽的城市規劃和建筑,復制了一座京都城。旅行的藝術家把旅途中的恐慌和不安化為創作的動力,推動了美國超現實主義的濫觴······從古代到現代,從中國到西方,旅行改變了歷代的藝術家,藝術家也改變了旅行的定義。“詩與遠方”和藝術之間有著千絲萬縷的關系。

山水畫中的旅行

山水畫在中國傳統水墨畫中占據著最崇高的地位,米芾說:“山水心匠自得處高也。”“大抵牛馬人物,一摹便似,山水摹皆不成···”山水畫不像人物或者動植物,只需臨摹便可。山水畫承載著傳統文人畫家對自然的理解,代表著畫家對天人合一的感悟,山水世界折射出畫家的內心世界。而畫家的這些感悟與思想,絕對不能靠臨摹得來。畫家需要暢游山林間,悠游松壑下,行走天地間,沐浴云霧中,旅人之感悟和行者之情懷在胸中醞釀,而后才能在宣紙上潑墨勾勒出胸中的山水。

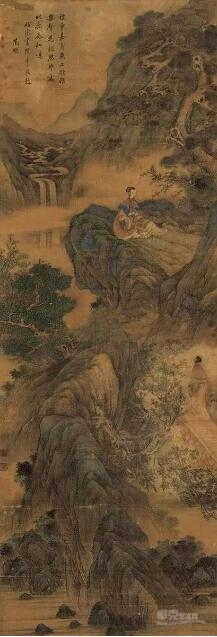

文征明《松壑飛泉圖》臺北故宮藏

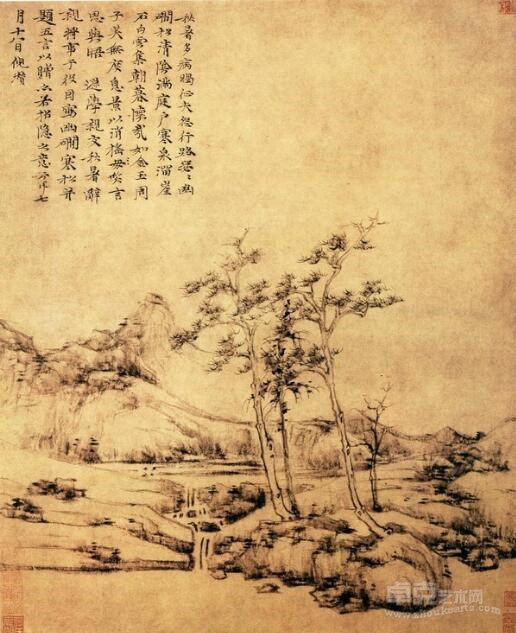

從沈周的《江岸送別圖》,到文征明的《松壑飛泉圖》,再到倪瓚的《幽澗寒松圖》,我們大概可以說,傳統畫家沒有旅行中的視覺記憶就沒有傳統山水畫。

中國的歷代傳統藝術家都有旅行的習慣,事實上,每個文人都要面對的科舉考試就是一場艱辛而漫長的旅行。但是民間興起旅行的潮流是在明代開始的,明代中期,市道繁榮,經濟昌盛,朱熹的禁欲主義思想日漸式微,享樂主義思潮興起。文人士大夫紛紛走出書齋,成為旅行者。當然,明代沒有超級市場,也沒有奢侈品旗艦店,也沒有那么多政治文化的符號景觀,人們大多暢游山林中,游走江湖間。山林的景致引發了藝術家的遐思與靈感,江湖的風波激蕩著文人的胸懷,眼前的荒野江湖化作筆下的山水。

文人士大夫作為時尚潮流和文化潮流的引領者,他們對旅行的熱衷也在民間引起了一股出游的風潮,在他們的帶領下,明代中晚期興起了全國上下如癡如醉的旅行熱潮。不僅商賈平民,就連舊時足不出戶的女子也紛紛游逛廟會、泛舟江湖、踏足鄉野名景。

因為旅游者太多,廟會和集市上的游客擦肩接踵,文人和畫家們不屑于擠在人群中湊熱鬧,他們往往選擇幽靜的山林清泉,或者人跡罕至的半夜作為出游的時機。更有不少文人畫家備置了書畫船,“滿船書畫同明月”,書畫船好比一間可以漂移的書房與畫舫,隔開了人潮與喧囂。因此,我們在傳統的山水畫中從來都見不到游人如織的場景,在山水畫中旅行的畫家“目中無人”,面對的只有自己的內心。

元,倪瓚《幽澗寒松圖》圖軸,紙本,水墨,縱:59.7cm,橫:50.4cm,臺北故宮博物院藏

歐洲的藝術之旅

許多文藝復興時期的大師都是由鄉下去到都市,但是嚴格意義上說,達芬奇、米開朗基羅等人從鄉下小子,再到在大城市里揚名立萬的歷程,并不算是旅行,因為他們再也沒有重返故土,他們算是移居者。

歐洲真正的旅行者大量出現是在17世紀末,當時歐洲的貴族子弟習慣于穿梭于各大歐陸城市之間旅行,旅行成為上層階級的年輕人的“成年禮”的重要內容之一。到了18世紀,不僅是貴族子弟,整個歐洲的中上層階級都成為旅行愛好者,旅行成為一種地位等級的象征。

當時沒有旅行團,也沒有高速公路,人們看到的也不是酒店安排好的場景和導游手冊介紹的景色,每次出游對旅行者來說都是一次刺激的挑戰和未知的歷險。

培根在17世紀時說:對青年人來說,旅行是教育的一部分。對年長的人來說,旅行是經歷的一部分。人們在古希臘、古羅馬的遺址上探尋西方文明的源頭,在各大美術館、博物館中懷舊與尋根,在各地的古典建筑上磨礪審美的眼光。這時的旅行是歐洲中上層階級的重要的人文教育和美學教育。

當時的民族主義也尚未壯大,人們的國家意識和語言并沒有被固化,巴黎和倫敦街頭的乞丐都用幾種語言乞討。在許多旅行者心中,整個歐洲都是家鄉。大量的旅行讓學者、藝術家、士紳淑女在歐洲各地縱橫穿梭,思想不停地流通,整個歐洲因為藝術之旅而生機勃勃。

戰爭中的旅行

有一種藝術家的“旅行”是被迫的出走,我們可以說是旅行,也可以是說流亡。

1940年,法國軍隊在德軍進攻下潰敗,第三帝國瓦解,大批的藝術家和知識分子逃往美國。因為美國政府當時保持中立,藝術家們并不能以難民的身份進入美國,他們全部都是經過美國的各種協會組織邀請去訪問、游學,也可以算是“旅行”。

去美國“旅行”以避開納粹和維希政府的藝術家很多,1941年春天,已經有數以百計的歐洲藝術家在美國“旅行”,他們中的很多人后來都成為國際級的藝術大師,包括風格派大師蒙德里安、超現實主義大師達利和布勒東、包豪斯大師利奧尼·費寧格、還有著名的馬塞爾·杜尚等人。

作為20世紀40年代的兩大現代藝術潮流之一,當時很多超現實主義的法國藝術家都到了美國。在二戰爆發之前,超現實主義藝術家就敏感地捕捉到了時代氛圍的詭異與不安,他們在畫布上營造了一個荒誕、恐怖的超現實世界,二戰的爆發很快驗證了他們的感覺。

這些法國和歐洲的藝術家在美國之旅中感受到了遠離故土的悲涼,“旅行”途中的恐慌、迷失和痛苦也澆灌著他們的藝術,我們大概可以說,沒有美國之旅,這批超現實主義藝術家也就不會爆發出那么巨大的創作能量。作為超現實主義的靈魂人物的藝術評論家布勒東就用黑格爾的辯證法,來論證藝術家流亡之旅對心靈的損傷可以轉化為創作的動力。二戰期間,法國的超現實主義藝術家、德國的包豪斯學院的師生,以及歐洲的許多現代主義藝術家在美國的“旅行”,徹底改變了世界藝術的格局,曾經的“世界藝術之都”巴黎由此衰敗,美國自此興起現代主義藝術。

荒野之旅與浪漫主義

1831年,法國人阿列克西·德·托克維爾要去美國原始森林中旅行,當時所有人都說他瘋了。荒無人煙、渺無邊際的落基山脈對于19世紀的新移民來說是陰森、邪惡和危險之地,在初到新大陸的移民者眼中,北美的荒野既不是什么千山鳥飛絕的壯麗景色,也沒什么鳥鳴山更幽的浪漫情懷。新移民不是以旅行者,而是以掠奪者的姿態來到新大陸。他們以一種仇視、恐懼、征服的復雜心態看待荒野森林。他們眼中的荒野就是陰森、荒涼、野獸出沒的場所,他們心中的荒野意味著孤寂、混亂、邪惡的未知之地。

19世紀末20世紀初,隨著浪漫主義的興起,美國的文學與藝術開始贊美荒野,荒野的陰森變成了神秘,荒涼變成了壯美。19世紀以前,人們認為荒野是精神的未開發之地,是惡魔肆虐而上帝未至之地,對荒野的欣賞意味著對上帝的背叛。20世紀開始,人們開始相信荒野也是出自上帝之手,欣賞荒野等于贊美上帝的造化。美國的本土畫家開始描繪西部風景畫和鄉土風情畫。美國的藝術家用粗礪的西部風景來對抗著歐洲舊大陸的精致而腐朽的古典文化。

不僅是北美的荒野,18世紀的阿爾卑斯山同樣被視為陰森恐怖之地,在浪漫主義的熏陶下,逐漸被烏煙瘴氣的城市中走出來的旅行者視為觀光圣地。

20世紀,進入后工業文明的美國人和歐洲人面對工業文明的污染、戰爭對人的毀滅,讓困惑的西方人重新思考“現代文明”的意義。也讓人們產生了回歸自然,重返荒野的思想。人們希望在荒野之旅中尋找到城市所沒有的寧靜與安逸,人們相信在荒野之旅中能找到被工業文明壓抑的純真和活力。歐美開始流行到荒野中旅行,徒步荒野成為一時潮流。

很難說是越來越多的旅行者改變了荒野的面貌,讓荒野之旅成為藝術的重要主題。還是浪漫主義的藝術讓越來越多的旅行者走向荒野。可以肯定的是,20世紀之后,“荒野之旅”的繪畫、文學和電影層出不窮。

攝影藝術改變旅行

汽車、火車、輪船和飛機等快速移動的交通工具改變了旅行的方式,也改變了旅行者的視覺習慣。我們從前看到的是相對靜止的場景,當我們在火車上透過車窗看到快速流動的畫面,當整個原野在窗框前掠過,單一的場景也變成了全景式的瀏覽,旅行者的視覺習慣因此而改變。

對旅行者的視覺習慣影響更為深遠的是攝影藝術。有了攝影技術之后,我們看到了無數的攝影師拍攝的風光照片,我們在沒有親臨景點之前,已經通過無數的照片獲得了二手的觀感,我們懶得改變這種二手的觀感,只想親身一游印證攝影師鏡頭的觀感。

人們在旅行的時候刻意尋找那些我們之前在圖片中看過無數次的景色,一張張圖片構成了一次旅程,我們憑著照片證明自己到此一游。追隨著攝影師的視角,“印證”心中的景色成為我們旅游的目的,我們不再追尋自己的獨特感受。

人手一部的手機也在改變著旅行的方式。以前人們用眼睛看景色,現在用鏡頭來看,攝影成了人們旅行的理由,如果沒有留影甚至算不上一次完滿的旅行。在鏡頭中,人們把記憶固定,把景點私人化,同時也喪失了早期旅行的深度,匆匆留影之后就完成出行的任務。我們忘記旅行的意義,只要照片證明我們來過就行了。

舊時的中國人在山水中看見自我,舊時的歐洲人在歷險中看清世界,今天的旅行者只希望看到鏡頭中留下最“理想”的畫面。

大眾游的民主與庸俗

在19世紀之前,除了上層階級之外,別的階層很少有旅行,除非是工作上的出差。19世紀初,隨著浪漫主義思潮的興起和交通工具的進步,中產階級也開始去感受自然風光,領略自然風情。19世紀下半葉,隨著工業化程度越來越高,勞動者的休閑時間變多,旅行不再是上層階級的特權。人們相信旅行和假期可以暫時脫離工作,對身心健康有非常重要的幫助。二戰之后,旅游成為西方的公民權之一,每個人都認為自己有娛樂和休閑的權力。

新世紀之后,中國大陸的旅游熱也一直持續升溫。城市生活的忙碌工作、疏離的人際關系、孤獨的都市感,促使我們到山野中尋找與自然的親密感。生活水平提高之后,我們需要在名勝古跡中體味文化藝術,需要在符號化的經典景觀中感受時代精神。

但是,無論西方還是中國的大眾游都失去了早期旅行的意義。“大眾游”意味著我們在同一時間,一起看到同樣的風景,并且景色在我們心里引起同樣的感想。

大眾游與別的大眾文化商品或者工業化生產的消費品一樣,缺乏個性與深度,現代的大眾旅游不再是一次身體的冒險,不再是獨特的感受,只是一次按部就班的集體精神按摩。

當代游客越來越熱衷于“標志性”的景點,旅游景點越來越集中,旅行者的感受越來越趨同。當我們擠在人潮與千萬一起,用同一種視角欣賞景觀,就會產生一種融入群體的親密感,我們不再像中國的傳統山水畫家一樣“目中無人”,我們擔心的是自己與眾人不一樣就會落伍。

“旅行專家”幫助城市塑造“標志性”的建筑或景點,標志性景點是大眾游的目標,我們站在那些外表炫酷而毫無文化深度的景點下留影一張,仿佛就完成了旅行的任務。我們不再像18世紀的歐洲旅行者一樣文化尋根。

現代資訊發達,我們在出行之前,已經在紙媒、電視、互聯網上看了一百遍景點的照片和旅游指南,當我們身臨其境的時候,已經沒有了新鮮感和真實感,也許我們應該像藝術家一樣,嘗試從自己的角度來感受一次旅行,而不是沉浸在別人的二手經驗當中。

旅行社讓出游更加簡單、安全、快捷,與此同時,旅行社也代理了游客的情感與思維。也許我們應該像流亡他鄉的藝術家一樣,在旅途的冒險中喚醒身體的新體驗。像他們一樣與原來的文化分離,感受陌生的環境帶來文化刺激和新鮮體驗。而不是在導游的無微不至的照顧下,像小朋友一樣按時吃飯、睡覺、排隊、拍照。

當然,大眾游并不是一無是處,大眾游更廉價、更方便,讓旅游成為每個人都能享受的樂趣,大眾的假期也免不了人潮洶涌。但是當我們跟隨旅行團擠在購物的人潮中,當我們在導游的小旗指揮下走馬觀花的時候,我們不要誤以為這是天經地義的唯一一種旅行的方式,也不要誤以為這就是“詩與遠方”。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號