魯迅先生一生致力于文學創作,生前共出版作品近30部。然而,有一部作品,他耗時最久,投入精力最多,卻多次遭遇因經費不足而無法出版,這部作品就是《古小說鉤沉》。

多次因經費不足而未能出版

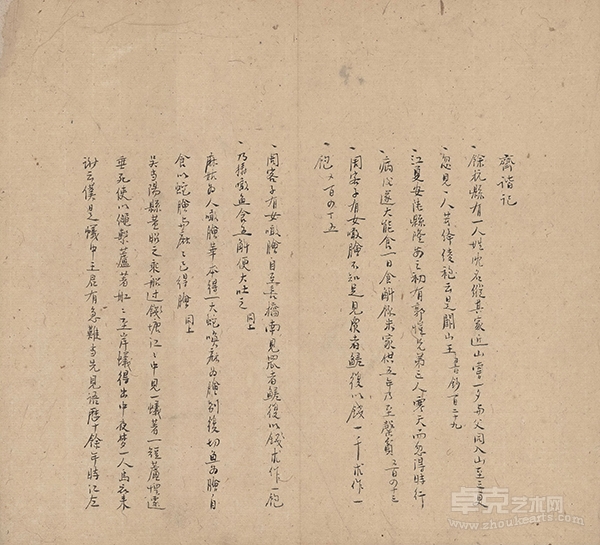

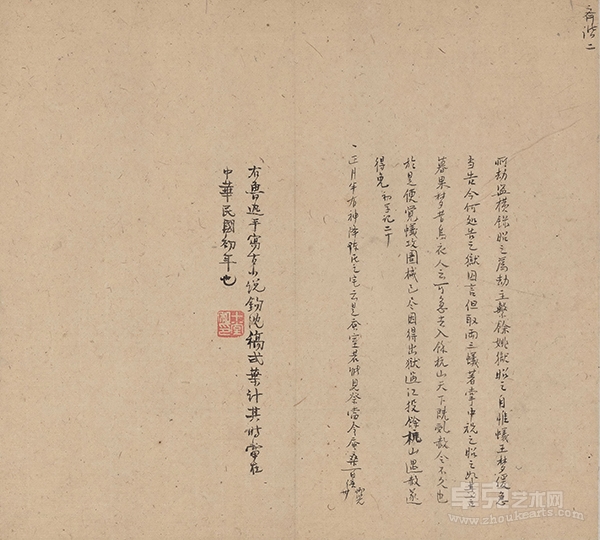

《古小說鉤沉》的輯校工作,魯迅十七歲離開故鄉紹興之前已經開始著手準備。1909年,他從日本回國后,先后在杭州浙江兩級師范學堂(今杭州高級中學)和紹興府中學堂任教員。兩年期間,他廢寢忘食,幾乎把全部業余時間都用在古小說的輯佚校勘上。1913年春,魯迅離開紹興前夕,《古小說鉤沉》輯本基本完成,魯迅為它寫的序言發表在當年二月出版的《越社叢刊》第一集上。

《古小說鉤沉》的書稿雖然完成得很早,但一直沒能出版,這中間頗為曲折。

1915年初,魯迅輯校的《會稽郡故書雜集》一書在紹興自費刻板印行,當時他曾打算將《古小說鉤沉》也一并刻印出版,但經費實在短缺,只能放棄。

1926年,魯迅到廈門大學任教。魯迅曾拿出尚未整理的《古小說鉤沉》交給廈大付印,但廈大方面并不認同該類作品。因此,《古小說鉤沉》出版的愿景又一次落空了。

1936年,魯迅考慮出版自己的“三十年集”時,將《古小說鉤沉》分上下兩部編入其中的第七、第八兩卷,后又改變計劃,打算編入第九卷。但魯迅知道出版全集需要的費用太高,只是“空想”而已。

無法出版曾引發“抄襲門”風波

《古小說鉤沉》因為沒有機會出版,魯迅在相當長的一段時間內都沒有公開提到這部作品。不料想,由此引發了“抄襲門”事件。

1922年春天,陳源稱魯迅的《中國小說史略》“抄襲”日本學者鹽谷溫的《支那文學概論講話》。

魯迅為了反擊陳源的無端污蔑,在《不是信》一文中,介紹自己的《中國小說史略》作過哪些“獨立的準備”。他介紹了自己曾耗費2年的時間,輯錄周至隋散佚小說三十六種,共一千四百余則,二十多萬字,編成了十冊稿本。這十冊稿本就是《古小說鉤沉》。

當年夏天,魯迅夫人許廣平為未名社編印的《關于魯迅及其著作》一書編制《魯迅先生撰譯書錄》,正式向廣大讀者介紹了《古小說鉤沉》。

為了進一步擊破陳源的謊言,魯迅當時曾考慮印行《古小說鉤沉》,可是由于這部書過于專業,魯迅擔心沒有太多的讀者,請北新書局出版印發肯定會虧本,因此沒有開口。

有機會出版 魯迅為什么放棄了?

1935年,鄭振鐸主編《世界文庫》,組織眾多著名作家、翻譯家、學者,系統介紹中外古典文學名著。在這個檔口,他提議魯迅出版《古小說鉤沉》,并且為書刊登廣告。

這是一個非常好的出版《古小說鉤沉》的機會,但魯迅卻沒有同意。按照魯迅當時的解釋:“一來放棄太久,重新整理又需要耗費一番新的功夫;二來這類書籍,看得人不多,等將來有機會再說。”

錯過了這次出版機會,魯迅先生的《古小說鉤沉》,最終成為一份未加最后整理的遺稿。可惜,可嘆!

直到1938年,魯迅逝世兩周年之后,二十卷本《魯迅全集》出版時,才將《古小說鉤沉》收入,列于第八卷,此后排印的各版《古小說鉤沉》都是依據這個本子。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號