鄭振鐸先生曾說,魯迅是現代第一個,采用“清乾隆、嘉慶年間學者輯校錄先秦古籍的方法”來輯錄古代小說的人。而且,他校輯的周密精詳,至今還沒有人能追上他。鄭先生又說,《古小說鉤沉》不僅前無古人,即使是后來的學者,也很難超越他的范圍和方法。這些話并非溢美之詞。《古小說鉤沉》的成就確實是前無古人的。

內容多且精 遠超前人

魯迅從事中國小說史,界定研究的范圍,主要采用現代小說的概念,同時也兼顧中國歷來的傳統,折衷至當,與之相應的便是《古小說鉤沉》輯佚的范圍空前之廣。他所引用的古書有六十余種,用以參校的又有十多種,總計在八十種左右。因此,就每一種小說來說,魯迅輯錄的數量也大大超過前人。

例如與馬國翰輯本相比,《鉤沉》中《青史事》多一則,裴啟《語林》多二十八則,《笑林》多三則,《玄中記》多九則。又如劉義慶的《幽明錄》,桃源居士《五朝小說》本僅輯得十一則,胡珽《琳瑯秘室叢書》據錢曾述古堂舊鈔本輯得一百六十一則,而魯迅《鉤沉》本則輯得二百六十五則,空前完備。

但魯迅絕不單純追求數量,反而取舍非常審慎。例如戴柞《甄異記》,魯迅輯得十七則,而清人重編本《說郛》只有五則,其最后一則記查道事跡者屬于誤收,這一則魯迅就沒有輯錄在內。

古法新用 輯校第一人

魯迅輯校古小說最見功力的是做了大量細密的拼補工作。古小說往往存在從多部古書中摘抄拼湊成一個故事的情況,從這些支離破碎的片斷中,無法讀懂整個故事,魯迅做了許多復原的工作,他非常細心地把那些碎片拼湊起來,最大限度地恢復它們的舊觀。

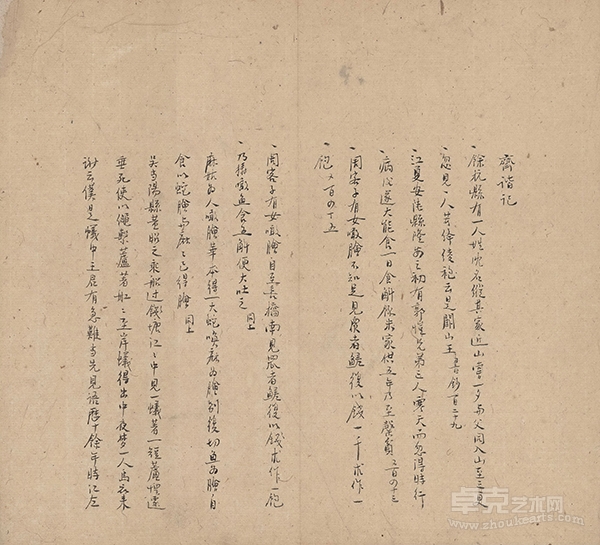

如《鉤沉》本《語林》有一則云:鄭玄在馬融門下,三年不得見,令高足弟子傳授而已。融嘗算渾天不合,召鄭玄,令一算,便決。眾咸駭服。及玄業(yè)成辭歸,融心忌焉;玄亦疑有追者,乃坐橋下,在水上,據屐。融果轉式,欲勅追之,告左右曰:“玄在上下,水上,據木,此必死矣。”遂罷追,竟以免。

古代師生關系如此,頗可驚駭。這些文字讀起來很流暢,而實際上是魯迅據《太平御覽》卷七五O、三九七、六九八三處引文精細地連綴起來的。看似平常最奇崛,成如容易卻艱辛。

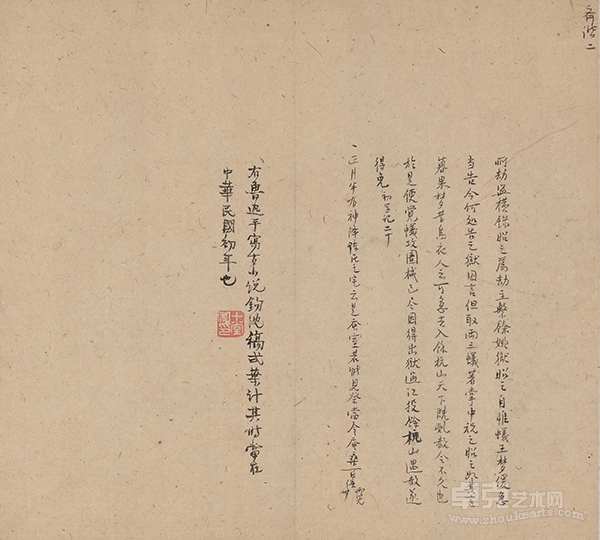

《古小說鉤沉》魯迅輯校后字句完整利落,校勘到家。在輯校過程中,如果所輯的作品,有許多不同的版本,那么選擇最好的作為底本,然后用其他的版本來校對。如果讀者想知道更多詳情,則可以根據卷末標注覆檢原書。

前人輯校小說,很少有人下這等認真過細的水磨功夫,他們有時見到各書所引同一故事的文句歧異紛紜,便用省事的辦法逐一輯入,不加考索和分析。《古小說鉤沉》偶有簡短的按語,內容豐富,都是翻檢了許多材料、深思熟慮之后提出來的,水平很高,對人們深入研究古小說有多方面的幫助。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號