有人稱2016年的11月是藝術行業最為忙碌的一個月,因為很多大型藝術展覽、藝術博覽會都集中在了這個月,其中引人矚目的第三屆南京國際美展即將于11月12日在百家湖美術館正式拉開帷幕,本屆南京國際美展最大的亮點是:擬定學術主題“蕭條與供給”,策劃主題展、征集展、平行展、向大師致敬系列展多元展覽模式,共征集到52個國家和地區的藝術家報名參與。

作為中國的著名藝術家張大力也將參加本屆南京國際美展,藝術家張大力所有的作品都是與其生活、環境息息相關的,從環境的變化到人的變化,從外在世界的變化到人物內心的變化,一直到“無力解讀”。如今在張大力心中“想什么,思考什么”更為重要。恰逢此次機會,新浪當代藝術頻道記者來到藝術家張大力的工作室,就他對本次參展作品及創作理念與大家分享。

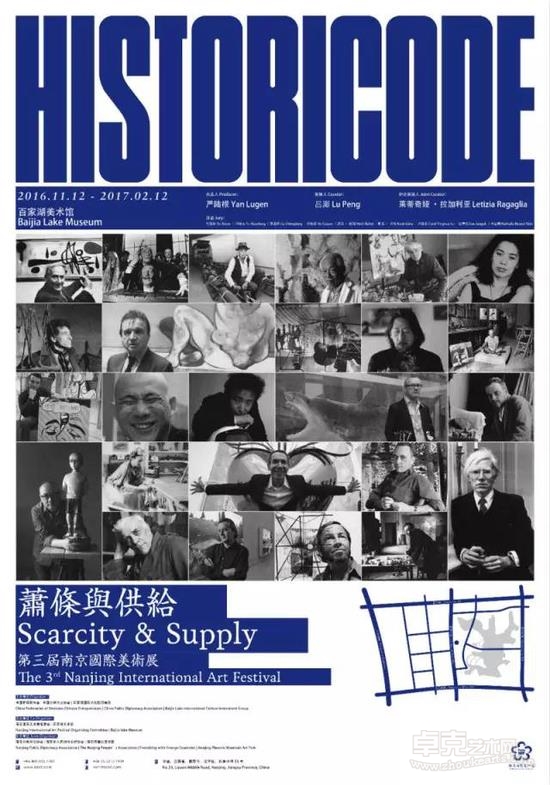

第三屆南京國際美展

在“蕭條與供給”中反思并解決困難

藝術家張大力的工作室位于黑橋藝術區,剛進入他的工作室時我們都為之驚訝,他的工作室就像是一個巨大的展覽空間一樣,空間里擺放著他各個時期的作品,雕塑群就像是一個個社會中的個體人物在傳達著不同人的面貌及生活狀態,此外,據說他的工作室是黑橋藝術區里最大的藝術家工作室,張大力在這里工作已經有10個年頭。

談到首次參加本屆南京國際美展,藝術家張大力雖然對前兩屆美展不是很了解,但他對其創辦人嚴陸根有著較為深刻的印象。張大力這樣評價,“嚴陸根是一個對藝術特別有熱情的人,他的構想和計劃也非常龐大,前兩屆都在租用別人的場地舉辦美術展,但是今年他把曾今的商場改建成了一座美術館,規模比前兩屆都更為巨大,毋庸置疑,他的熱情和行動一定會對中國藝術的發展帶來重要的影響和貢獻。”

藝術家張大力工作室

從張大力對嚴陸根的高度認可和評價中,我們看到了他對本屆南京國際美展的期待,此外,參加本屆南京國際美展的另一個重要原因就是張大力非常看重展覽的學術性。總策展人呂澎將今年的主題擬定為“蕭條與供給”,張大力有著他的理解,“也許是由于目前的藝術市場、藝術形態、經濟環境等方面呈現出蕭條,策展人或者他的團隊希望我們思考、解釋經濟和藝術的關系,或者整個經濟跟大眾或者社會的關系,甚至‘蕭條’與‘供給’這兩個名詞并不僅僅是藝術界的事,也不是文化界的事,它是整個人類生存的事,提醒我們所處的這個社會目前的問題,以及尋找出路的方式,甚至以藝術的方式呈現和解決問題。當然藝術家個人沒有力量去解決這么宏大的問題,藝術家只能從這個宏大的問題里出發去看、去觀察,去反思,去做我們的藝術。”

藝術家張大力工作室

從中國現實和個人經驗思考“愚公移山”

對于本次展覽主題“蕭條與供給”,也恰恰詮釋了藝術家張大力對社會現實的思考,從2008年的作品《風馬旗》到近期的作品《愚公移山》,這些作品都是某種延續,或者說是整個系列中的一部分。張大力的作品首先是跟中國的現實有著某種聯系,其次與個人的生活經驗有很大的關系,作品都是從個人經驗和生活中找到元素并進行創作,他此次參展作品是高8米的雕塑作品《愚公移山》,這件作品也是延續了過去一貫的思考方式。

關于《愚公移山》這組作品的創作由來,與張大力這代人所經歷的時代有些關聯。他們上小學的時候讀的第一本書就是毛澤東的老三篇(即《為人民服務》、《愚公移山》、《紀念白求恩》),那個時候他們沒有課本,因為那個時候學校被關閉了。當時他對《愚公移山》這樣的小故事很有興趣,所以一下子就記住了,而且當時老師要求都要背誦老三篇,這些文章差不多是60后這代人受到的最大的影響,以至于過了很多年這個經驗還是經常在他的腦海里出現。

張大力作品 愚公移山

到了中學時候,張大力看了很多畫報,包括徐悲鴻的作品《愚公移山》。那個時候他們一直以為《愚公移山》是徐悲鴻按照毛主席的指示創作的,以為是徐悲鴻讀了文章以后創作了《愚公移山》。但是過了很多年才發現不是這樣的,徐悲鴻的《愚公移山》創作于1939年,是在印度創作的這兩件作品,一幅是國畫,一幅是油畫。而毛澤東的文章寫于1945年,這中間差了五六年,事實上是先有徐悲鴻的畫后有毛澤東的文章。但是領袖的力量是很強大的,會影響很多人,所以我們不加思考就認為肯定畫家是看了領袖的文章才創作的,很多人都是這么想的,而且是這么認為的。經典給了我們很大的一個力量和思考的源泉,所以張大力認為當代藝術可以從任何地方去抓取你的源泉和創造力,所以有這樣的機會,張大力就想把《愚公移山》創作出來。

藝術家張大力在創作中

多媒介探索 不愿被“標簽化”

在中國文化經濟的快速發展的時期,文化藝術的跨地域融合化、多元化越來越被重視,談到藝術家張大力的創作經歷,從裝置、行為、攝影到錄像,有人把張大力的這種多媒介多元化的創作方式稱之為“不按套路出牌”。對于一個藝術家而言,駕馭媒介、駕馭形式不是很困難的一件事。張大力認為這個本身就在藝術家的系統里,藝術家應該是什么都會做。所以他很早就覺得他要突破這個外界貼給藝術家的“標簽”,不能讓人認為他是一個什么類型的藝術家。張大力早期畫涂鴉,大家認為他就是一個涂鴉藝術家,但他不想當一個涂鴉藝術家,更不想被人貼一個標簽,所以后來他就不畫涂鴉了。后來張大力就采用雕塑的呈現方式,雖然他沒有學過雕塑,但是他用了很多辦法去解決與創作之間的默契。因此,張大力認為一個藝術家能夠駕馭更多的資源,能駕馭更多的材料,是一件好事,而不是一件壞事。

藝術家張大力工作室

藝術家有了創作靈感想要創作的時候,選擇材料和呈現形式又是一個比較艱難的過程,因為思考占據了藝術家很多時間,不僅僅是創作。張大力作為一位職業藝術家,在創作方面積累了豐富的經驗。他認為,一種是根據想法去畫草圖,然后具體化,再選擇材料;還有一種經驗是直接創作,然后賦予它意義。相對而言,后者更為容易實現,而張大力卻選擇前者。或許,對于他而言,先有想法,而后選擇什么樣材料呈現創作更有挑戰性。

其實除了南京國際美展,每年的藝術北京、藝術長沙、藝術深圳等也在如火如荼地舉行,那么對于這樣一個現象,作為藝術家的張大力會有什么樣的看法?張大力坦言到:“我也感受到了,原來我們當代藝術展都處在地下和邊緣,但是近些年來,當代藝術變成了主流,甚至成為了熱點,尤其是在一些比較重要的城市,也得到了當地政府的支持,這在過去是不敢想象的。從深層次來說,整個思想、政治格局、文化策略都發生了變化,越來越多的人開始接受和關注當代藝術。此外,有這么多大型藝術活動的舉行,對藝術家、藝術市場、藝術機構、城市文化建設、藝術環境等都有著巨大的幫助和推進。”

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號