張改琴,現(xiàn)任全國政協(xié)委員、曾任第六屆中國書法家協(xié)會副主席,中國書法家協(xié)會隸書委員會主任、中國書法家協(xié)會婦女工作委員會主任,中國美術家協(xié)會會員,甘肅省書協(xié)名譽主席,甘肅省文史館館員、甘肅改琴書法教育獎勵基金會理事長。獲“甘肅省優(yōu)秀專家”、被甘肅省委、省政府授予”甘肅省文藝突出貢獻獎”、“全國三八紅旗手”榮譽稱號。

西部書壇的一顆明珠——讀張改琴

周俊杰

一

中國的西部甘肅,在人們印象中,是曠遠的沙漠,是連綿山巒的終年積雪,是人煙稀少的不毛之地,同時,在古人邊塞詩中我們又感受到了脫手斬得小樓蘭的雄強彪悍的英雄氣概;我們似乎還聽到了遙遠的絲綢之路上的駝鈴聲,看到了可代表中華民族文化頂峰的敦煌、麥積山的雕塑、繪畫、寫經以及武威、甘谷的漢簡,河西簡牘和堪稱中國書法史上彪炳千秋的巨匠張芝、索靖的杰出作品。盡管兩千年來的輝煌不少已被歷史所湮滅,但所留下恐怕不到百分之一的文明,在21世紀的今天又重新綻放出光彩,其中,書法藝術在這個偏遠的省份成為文化復興的重頭戲,而其杰出的代表人物則是已過耳順之年的女書家張改琴。

二

多年來我評價一位書家,作品本身固然重要,而我更崇敬具有“思想力”的藝術家,我將之稱為“思者”,這是走向“大家”的基礎和必要條件。作為書法界的“思者”,其思想要穿越歷史,把握各個時期的藝術特征、思想基礎,以及內在的發(fā)展規(guī)律;要有獨特的視覺把握書法藝術美的本質,把握時代精神和大的審美趨向,當然,還要較為廣泛地涉獵一些其他藝術門類,而這一切,改琴都具備。在一篇訪談答問中,她對一些有深度的宏觀問題作了闡釋。她們提到關于歷史對當代的影響,認為歷史是殘酷無情的,傳統(tǒng)斷裂,背景轉換,如何在文化新秩序中構建當代書法的審美體系,是當代書法界的重任。她和同道認為,當代文化語境使傳統(tǒng)藝術大為逼仄,書法的古典性,在信息化社會中需要現(xiàn)代性的審視。改琴認為:“時代和歷史總存在錯位,這是規(guī)律。傳統(tǒng)難以為繼,今昔背景差異,如何在文化新秩序中構建當代書法的審美體系,這是一個持久而有意義的課題。”(凡引號內均為改琴語,下同)她回顧了建國后政治、經濟、文化的曲折道路后,認為直到十七屆六中全會,才提出文化強國戰(zhàn)略,并且上升到國家文化安全的高度。而書法真正做一番事業(yè),也就是近30來年的時間,她說:“傳統(tǒng)元氣要恢復,多元思潮又洶涌澎湃,書法面臨著新一輪的時代決擇。故此,首要問題是穩(wěn)住陣腳。而我們這個時代達到一個歷史的高度,出大家,出代表作,充足的時間和必要的陽光是非常重要的。而現(xiàn)在的關鍵是,目前意識到問題的嚴重性和復雜性,我們能做什么,做到何種程度,不要讓這一段留下遺憾”。她認為,當代文化以今納古,以中匯西,在磨合中矛盾重重,多元碰撞,形態(tài)各異,處在“進行式之中”轉型時期的焦慮在困擾著人們,而如何繼承傳統(tǒng),體現(xiàn)時代特色是其關鍵。她認為:“傳統(tǒng)是一個流動的概念,所有的古都可以出新,就在于這個‘新’是否合乎藝術規(guī)律。”

對于當前書法發(fā)展形勢和狀態(tài),她充滿了信心,她認為現(xiàn)在創(chuàng)作環(huán)境寬松、自由,歷朝歷代均無法相比,“在這個時代的節(jié)點上,因人、因時、因地以及因接受觀念不同,書法已經在創(chuàng)作增損中出現(xiàn)了和前人不同的面貌和神采,并走向多元,流派和藝術風格異彩紛呈,”可謂書壇總的形勢大好。為什么能達到目前的狀態(tài)?她的下面兩句話深刻而精辟的話作了回答:

“藝術是寫心的,人心各不一樣。”

“一個健康開放的社會,能容納和促進各種藝術風格的成熟與發(fā)展。”

是的,“藝術是寫心的”,這與兩千年前西漢文學家、哲學家揚雄的“書、心畫也”有異曲同工之妙,均深刻揭示了文藝創(chuàng)作與主體密不可分的關系。這個“心”作為主體,它高揚人的精神,卻又因其是作為人的客觀物質存在,故它又是客體的。“藝術寫心”是以主體為主導而使藝術創(chuàng)作具有強烈的主體精神,即個性。而開放的社會將會使主體精神得到充分的發(fā)揚,從而“促進藝術風格的成熟與發(fā)展”。這與那些將一豎比作一棵樹、一撇比作一把刀的所謂“唯物”實則為列寧所痛斥的“愚蠢的唯物主義”相比,其理論的高下自見。

并非專攻理論的改琴理論上達到如此高度,是其平時多讀、多思的結果,讓人們驚嘆而欽佩。

三

有此宏觀而深刻的思維能力者用于書法學習,自然也是以強大的理性作后盾去進行著她藝術上的探索。她學書前后50余年,她說,不管從事何種工作,處何環(huán)境,始終都未離開過這一迷人的藝術,她“始終都把書法藝術的研修作為一種心性的歷練,一種人生境界的追求,抑或是一種對精神家園的堅守。”她說她對書法從來都是心懷敬畏,不敢有絲毫輕怠。她學習的原則,也可以說是道路,是“尊重傳統(tǒng),主張創(chuàng)新”,這是一條千古不易的正確之路。她認為,一切的“新”,均建立在“古”的基礎之上,書法尤其如此。因為她知道,書法學習只有一條路,即從臨習古代經典入手,這是一條不二法門,而在對經典碑帖的臨習中,經過融會,則萌生出創(chuàng)作意念。那些反對臨古,或淺嘗輒止者,永遠也進入不了書法藝術的殿堂。她主張,要在正確的道路上持之以恒,堅持不輟,不能一曝十寒;要根據自己的性格、氣質,選擇準主攻方向,堅定不移地走下去。但很多時候目標準了,也總是筆不達意,與自己想像的效果差距甚大,此時更要清醒而堅韌地用嚴謹?shù)膽B(tài)度找出自己的不足,反復推敲,反復創(chuàng)作,以求藝術道路上不斷進步。

改琴生活在西部,她幾十年所處的地理環(huán)境、人文氛圍不能不對她的藝術產生深遠的影響。她曾在一篇自述文章中提到黑格爾《歷史哲學》中關于“地域”與“民族精神”的“自然聯(lián)系”,并闡明的它是人類存在的基礎。丹納《藝術哲學》中進一步闡發(fā)了這一思想。她非常清楚,在人類的藝術史上,有很多藝術家都是以地域為“支點”,構建著自己的藝術世界,但她又強調:“但許多成功的藝術家,又不僅僅拘泥于這個‘支點’,不拘泥于地域,也是在這個基礎上,把目光投向更寬闊的天地,表現(xiàn)出對文明進程共同文化心態(tài)的深刻體察,從而實現(xiàn)對自身、地域的超越。”她說,這在某種意義上講,已經成為一條規(guī)律。

改琴生于西部、長于西部,其獨特的文化及其厚度哺育了她,故她的心胸是博大的,目光是深遂的。幾十年來,她在一個可以憑依的根基上,尋找西部文化給予她的獨特感覺,對本土的堅守才更加堅決和執(zhí)著。但在如此開放的年代,她的目光并未僅僅停留在西部的黃土地上:潺潺的小橋流水,神秘的青藏高原,蔚藍的大海波濤,南國的椰風蕉雨,以及世界各國不同情調的建筑、民風民俗,都在影響著、塑造著她的心靈,開闊著她的眼界。而在她所熟知的甘肅漢簡、殘紙文字以及張芝、索靖之外,她還在如饑似渴地臨寫著、研究著秦篆漢隸、晉人手札、北魏楷書以及不同時代、不同地域的經典作品;同時,她不斷地與老子、孔子、屈原、李白、杜甫、蘇軾、李清照、曹雪芹以及王羲之、孫過庭、康有為等圣人、大師對話。民族性的,世界性的大文化在不斷豐富著她的內心,強化著她對藝術對自身深刻的思維能力,從而在她藝術創(chuàng)作的深層,有強有力的理性支撐,故她的審美追求也處在一個有巨大內美和強烈形式感相融會的支點上:“我崇尚血肉豐實、體勢開張的藝術表現(xiàn),追求線條的力度和穩(wěn)健沉著的美感,以及洋溢著生命張力的線條律動。”這是一種藝術上的大美,具有深厚歷史感和時代精神的正大氣象,是時代的主流。她反對那種或故作扭捏的安排,或隨心所欲的揮灑,或一味對世俗的迎合,所以,當不少“書家”隨著時間的推移而一個個被人忘記,或者說被時代不斷前進著的大潮淘汰時,改琴的作品卻愈寫愈好,尤其作為一位年愈耳順的女書家來講,這是極其難能可貴的。

四

藝術界的淘汰是無情的,它只對有頭腦的思者予以青睞。如改琴般的思維能力,加之作為藝術家獨特而敏銳的感知力、悟性和靈氣,她的作品過一段就會有一個明顯的變化,因為她永遠不滿足現(xiàn)有成績。怎么變?她說要敢于打破自己固有東西的束縛,不斷吸取新的東西,包括古人的經驗和當代人的探索成果,這就要求在具體技術性的處理中把握好一個“度”。“度”在中國哲學以及具體到書法創(chuàng)作中是一個重要的概念,從大的審美“度”的把握,到具體的書法本體的諸多因素的掌握,如結體、用筆、用墨、章法以及神采意味,都要在恰當?shù)?ldquo;度”的界閾之內,過或者不及均不能上升到一定的藝術高度。她說這是書法要達到崇高境界的一種感悟,用語言很難表達清楚。它或者“是一種經驗,一種感覺,一種氣息,甚至憑一生的積累也難以闡釋清楚。”但她“悟”到這一點,即可見她對書法作為藝術的思維達到了一定的高度。稍具體一點說,如在大的審美尺度把握上,豪放與粗野也許只有一紙之隔,把握好則可謂之充滿博大氣息的正大氣象,否則則流于粗疏、狂野。認識的高度加靈氣,是改琴作品不斷沿著正確的道路進步和取得令人矚目成就的重要因素,這表現(xiàn)在她對多種書體的具體把握上。

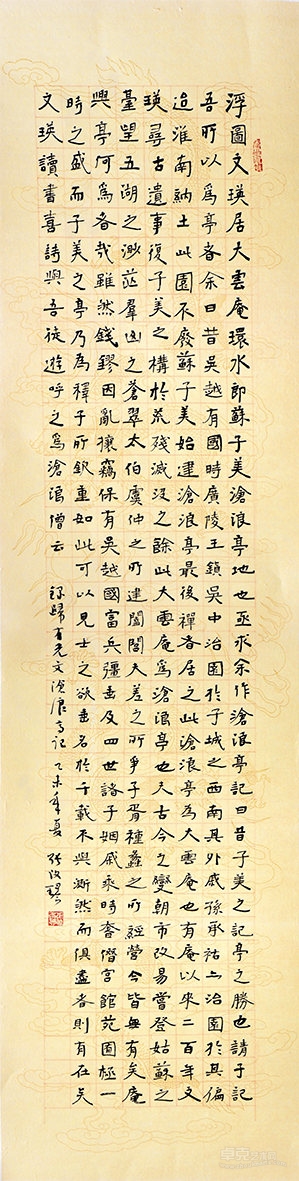

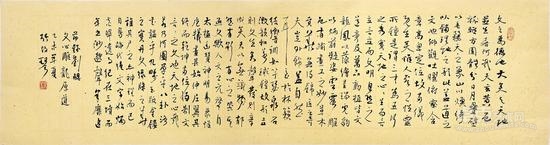

首先使我最感興味的是其以魏碑和晉人為宗法的楷書。女性寫魏并非她一人,但至今我未見到能有出其右者。這話我說的很慎重,并非虛譽。多年來她對楷的認識及臨、創(chuàng)下了超常人的功夫。她認為,由于近現(xiàn)代人對崇尚自由、舒張精神境界的鐘情,故而由法度森嚴、應規(guī)入矩發(fā)展到極致的唐楷轉而追求飄逸和奇趣的魏晉風尚,這是時代的潮流。其實她早已從前人書論中悟到這一點,她在一篇文章中說:“宋人姜夔在‘真書’中講,真書以平正為善,此世俗之論,唐人之失也。古今夫書之奇妙,無出鐘元常,其次則王逸少,今觀二家之書,皆瀟灑縱橫,何拘平正!”她還深深體會宋曹在《書法約言》中的話:“寫楷要自然合度,字之大小、繁簡、長短、廣狹、不得概使平直如算子狀,但能就真本體,盡其形勢,不拘泥于筆畫之間,而遇其意趣。要自然有法,字字異形,行行殊致,以得瀟散之逸氣。”我們看改琴的楷書,出于《張黑女》、《張猛龍》,皆楷之正脈且有晉人書意。其作品無論大字或小楷,均長短合度,筆筆嚴謹,卻又瀟灑、飄逸,不拘成法,自然妙生,這實際是化自然法度于自我的一種至妙境界。我們在其大字楹聯(lián)及小字諸寫經中可深切地感受到她這些關于楷書思維的成果。而其所書《道德經》則可謂之其代表作。五千言正書,結體、用筆極其精到,風格統(tǒng)一,氣息暢達,有魏碑雄強、稚拙之奇趣,又有晉人之奇妙、灑脫之精神,寓動于靜,字字沉穩(wěn),又字字飄逸,有經典的厚度,又有鮮明的時代氣息,可以說是我們這個時代書之精華。

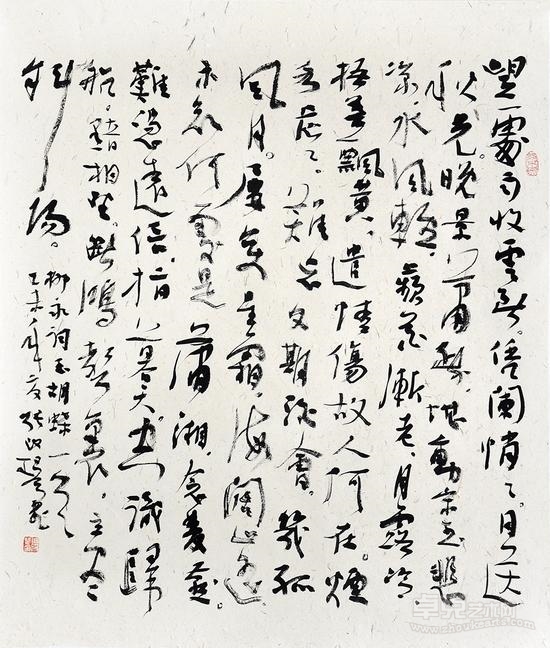

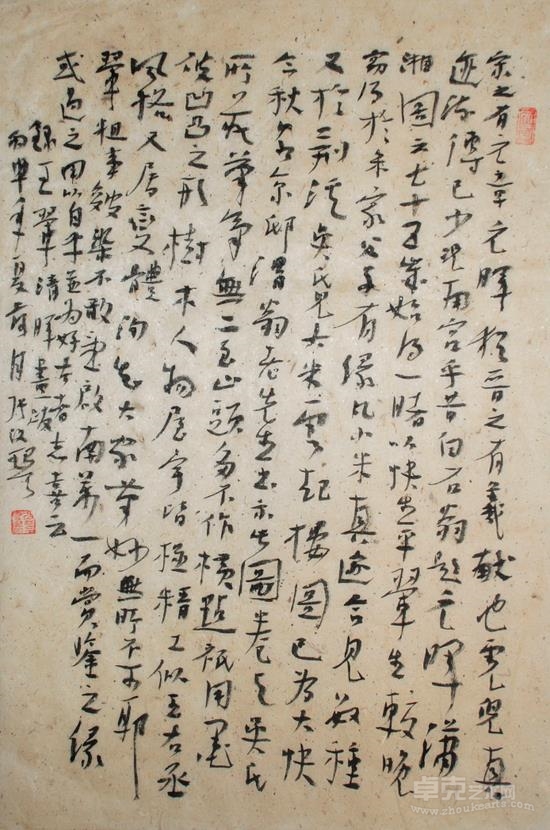

改琴的行草也頗具特色,如果說我們在她十年的作品集中看到的行草雖具功力和個性,但卻有拘束、生澀之感的話,而此后則一兩年一變,臺階上的很快,且快而好,前后對比,使人驚詫。早年其行草,多以魏碑為基礎,由清人魏體行書發(fā)仞,得鄧石如、何紹基、趙之謙及康有為意,取其沉厚、樸拙之氣。后直入晉人,以晉人之氣韻融入并化解魏之體態(tài)和精神,此確為明智之舉。而我在其大量行草作品中,還發(fā)現(xiàn)顏真卿對她的重要影響,每個字結體的開張,右折筆畫的外拓,使其作品于瀟灑之中又透出厚重,這在其最為狂放的行草作品中也顯示出顏對其的影響。就目前的作品看,晉人,尤其王獻之更為開張、灑脫的意味是其主要取法之源泉,而其間隱約透露出魏之沉郁、顏之厚重、楊凝式之瀟散以及明人諸家之意趣,自由奔放,不衫不履,以情馭筆,情濃意足。但她又能在情緒爆發(fā)中顯示出理性的控制,筆墨狂放中又蘊涵著女性特有的溫潤。最近我看到到她大量或八尺長聯(lián),或盈尺手札,或橫批手卷,已將前人經典中的技巧、意味不露痕跡地融為一體,成為獨有的張氏風格,如“逢人覓詩句,留客聽清泉”、“朝尋晉字唐詩韻,暮聽春雷夏雨聲”聯(lián),宗炳《畫山水序》、“敘畫宋王微撰”橫批手札,李白“江城如畫里”、杜牧“江涵秋影雁初飛”、杜甫“詩二首”中堂等,可謂之近一二年的代表之作,反復品味,頗為感人,行草書已成為她的主打書體。此外,我還看到一部分她的似小楷而實為行楷或者說草楷的作品,篇幅均不大,然極精美,結體、線條近鐘繇和王寵,開張、飄逸、靈動,骨力洞達,似平而奇,至柔至雅,如陸游詞《釵頭鳳》、李清照詞《蝶戀花》、柳永詞《八聲甘州》等,當可與古人雁行。

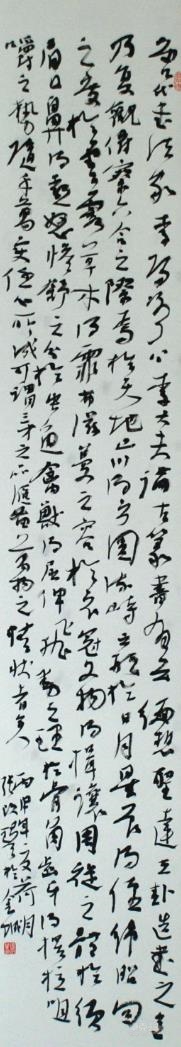

改琴的隸書很令人感佩。在我所看到她的隸書作品中,沒有一件是實臨或以實臨而創(chuàng)作的。她的隸書功底應當是《張遷》,這在漢碑中是頗為獨特的:方整、豪放、稚拙,乃絕世之極品。我相信她曾下過大功夫臨習此碑,因為其隸書再進行變化,《張遷》淳厚之氣和只有漢人獨具的神采一直凸現(xiàn)其作品中。我之特別看重她的隸書,是因我本人于《張遷》下過大功夫,在我的創(chuàng)作中它已成為揮之不去的重要因素,或者說成為隸書作品之魂。而改琴走得更遠,她將魏碑的用筆、簡書的意味、行草的氣韻以及篆書的某些結體糅到漢碑中,于豪放、沉郁、博大中顯示出飄逸而靈動、自由而奔放、宏闊而嚴謹?shù)乃囆g特征,她的隸書亦應在當代書壇占一席之地。

綜觀改琴作品,無論各體,既有西北人的豪放,又有女性特有的靈秀。對各體語言的自由掌握,一方面說明了她的勤奮,更重要的是也具備一位真正藝術家所應具有的悟性、靈性,這是任何老師都不可能教的天賦。

五

一位書家的成功,不僅僅在于整日的揮毫運筆,多方面的才華是成就書法大家的重要因素,歷史上既為書家又是畫家、詩人的成功經驗向我們證實了這一規(guī)律。改琴書法上的成功,在很大程度上得力于她的繪畫和對文學的鐘情。

在我國藝術理論中,“書畫同源”說頗為學術界所認可,其實,書畫是同流而不同源。畫源于生活中具體的形象,而書法所賴以存在的文字,是人類對客觀事物以抽象符號表征的結果。抽象的“一”與形象的一頭牛在本質上是不同的,這個“一”已使人類進入到抽象思維的高級階段。如果說“同流”,那么從藝術史的實際看,中國人以線觀察、表現(xiàn)事物的特征深深影響了中國繪畫的發(fā)展;而在“流”的視閾中,繪畫對書法及書法家的影響也是深遠的。張改琴曾說:“或許是得益于長年苦心于書畫兩個藝術門類的融會貫通,我一直想用筆墨傳達出一份既屬于生于斯、長于斯的那一方土地,也屬于我個人的胸臆間的那一份特有的情愫。”我們由此上溯到徐謂、文征明、金農、趙之謙、吳昌碩、齊白石等,他們也均是因將書畫二者“融會貫通”后而成為書畫大家的。中國書法的線使中國畫成為以線為主的藝術,書法的狂草促使了中國畫大潑墨的形成,這是表面可視的形質,而二者內在的、觀察事物的角度、對藝術上氣韻、節(jié)律的把握則有著更為內在的聯(lián)系。畫家往往心胸更為博大,視野更為開闊,而具體到用筆、用墨、章法上更為大膽,這一切無形中會對身兼書畫兩項的藝術家更便于互相借鑒、融會。改琴在繪畫上(具體為山水畫)下的功夫不亞于書法,我見到數(shù)冊她的山水集,她所畫的一山一水,決不是純客觀的對西北大自然的描繪,那是畫匠們的事。她曾在一篇文章中寫道:“山水畫決不是為山水而山水,為景觀而景觀的客觀再現(xiàn),它更是在山水、自然與人生的關聯(lián)中尋找和開辟一個傳達情感的空間,并以此探討山水、自然的文化特質與文化底蘊。”如果將“山水”二字改為“書法”,那么我們也會感到這是一個在更高層次上尋找將自然、人生、筆墨相關聯(lián)的更深層的思想,當畫家的心靈與大自然與筆墨貫通之后,在書法的實踐中就決不會成為對前人俯首稱臣的匠人,她會以一個真正的藝術家的心靈賦于她們鐘愛的書法事業(yè),在更高層次上去探索、去學習、去創(chuàng)作。我們在改琴的書作中感受到了畫意,而在其山水中又看到了“寫”的藝術表現(xiàn),故她的書作不是“做”,不是“描”,而是如畫的揮運,是自由的表達,是情感的宣泄,這就是作為真正藝術家的書法家與只斤斤于古人框架中討生活的匠人最大區(qū)別。

改琴還作文、寫詩,盡管因為以書畫為主業(yè)而詩文數(shù)量不多,但在我所看到的文章中充滿著思者的睿智、嚴謹?shù)倪壿嫼蛢?yōu)美而準確的文詞,顯示了她頗為深厚文學上的功底。其詩多為描寫西北風光之作,有不少是為了題畫,但均為有感而發(fā),天真自然,無雕鑿痕跡,如《春日即景》:“楊花亂舞柳生煙,細雨輕蒙霧滿川。最是春色撩人處,紅妝村女綠垅前。”如《憶故鄉(xiāng)》:“仄岸石橋千嶂繞,小溪似線縈花嬌。彎彎曲曲羊腸道,時有浮云逐重霄。”皆輕盈自然,一派生機,令人向往。我以為,書家不必成為詩人,但能欣賞佳作,自己偶爾寫上幾首頗亦增添生活情趣,歷史上大書家皆為詩家的情況是可供書法界借鑒的。

改琴在談到學書的幾個要點時指出,第一是方向問題,第二是方法問題,而我最感動的——第三個是心態(tài)問題。她要求學書者應有一個好的心態(tài),明白為什么而學,她說:學書法最終目的是陶冶性情、修煉心性、提升修養(yǎng)增加知識的過程,而不能急功近利,浮躁行事。她如此說,也如此做,其情其志令人敬佩。數(shù)十年來,她默默耕耘于硯田,不斷學習、積累,終成為世所矚目的大家,如一顆明珠,光耀于書壇。

本文最后引改琴一段話,以作結束:

“好的書法作品是積累的釋放,境界的提升,情操的陶冶,品行的升華,是默默的耕耘,臨池不輟諸多元素的疊加,在書法藝術的路途上沒有捷徑可走。”

信哉,斯言!

2014年2月28日于中州官渡草堂

我讀張改琴----劉大為

我對中國的西部畫家,尤其西北的畫家有著一種欽敬。這種欽敬不純然來自他們對藝術的虔誠與解衣槃礴、慘淡經營的精神,而是發(fā)現(xiàn)西北的畫家?guī)缀醪患s而同有著獨特的藝術體驗,并從而創(chuàng)作出獨特而又自然天真的作品來。其作品給人的視覺印象之新異實在是其他地域畫家所不易具備的。這個印象,在我觀賞到甘肅女畫家張改琴的山水畫,尤其與其人有所接觸后,就更為深入了。

張改琴看去是一位文靜典雅內向柔弱的女子,很難想象她會是那些大氣磅礴的山水巨制的作者。她的作品讓我想起有人說過的一席話,他說:女性大多是不善飲的,故爾酒成了女性的禁臠;然而如若某位女性善飲,那么她的酒量必為大多數(shù)男性酒家不及。誠哉斯言!每當我看到張改琴的山水畫,我便想起這句精辟之言,也就覺得人,尤其藝術家確乎不可貌相。張改琴的畫,不僅僅具有男性的陽剛之氣,同時也保留著女性對生活的細膩觀察與獨到的理解。誠然,藝術本不應因性別差異而劃分畛域,然而中國畫尤其山水畫有一大特征,那就是藝術形象與現(xiàn)實世界之間有著一段距離,這就是畫家體現(xiàn)自我的個性空間。主張現(xiàn)實主義表現(xiàn)的人,其間距離小一些,而傾向浪漫主義表現(xiàn)的人,則其間的距離大一些。女性畫家往往更傾向于后者。當然,這是一種非刻意的、不自覺的選擇,是一種藝術本能的表現(xiàn)。很多畫家,甚至大師巨匠一生的創(chuàng)作幾乎始終恪守著自己的這一固定空間或曰位置,故爾早期作品與晚年作品在創(chuàng)作處理上沒有大的區(qū)別,很多人認為這就是風格。這樣形成的風格也就讓研究者可以從中找到固定的形式規(guī)律。只有很個別的畫家能夠在形象與現(xiàn)實之間自由馳騁,也就是完成了“造化”與“心源”間的互為因果關系,而不是慣常的先參造化,后得心源。達到了這種“徹悟”的境界,始能以騰踔萬象的大自在狀態(tài)進行藝術創(chuàng)作。我比較全面地領略了張改琴各個時期的山水作品,并不為其畫面的雄奇宏巨而折服,因為達到這樣藝術效果的畫家及其作品如今很多很多,雖然形式風格各有千秋,效果卻都是大同小異。相比之下,我比較服膺張改琴的地方正是在于她能夠游弋于造化與心源之間,進行思考性的徘徊與反復的體悟。這在當下的畫家群中是比較罕見的。按年齡,張改琴應屬于畫技已趨成熟的中年畫家,然而很顯然,她在創(chuàng)作思維上正處于不斷發(fā)現(xiàn)自我,不斷改變面貌的狀態(tài)。這種變化更新的狀態(tài),或許對她而言,正是一種“定型”,而不是仍在尋求畫風的“出路”。

張改琴的畫作,可資久賞玩味之處頗多,而我覺得其中兩處最為突出:一為山水意境的澄徹深邃;二是造型語言的天真簡率。這是張改琴的不二法門。而她在造化與心源之間的自由馳騁則得力于她的絕不自我拘囿,實際上,張改琴與幾乎所有的西部畫家一樣,對于傳統(tǒng)的繼承并不那么死心踏地,而是隨時隨地用開拓的目光注視自己的創(chuàng)作。

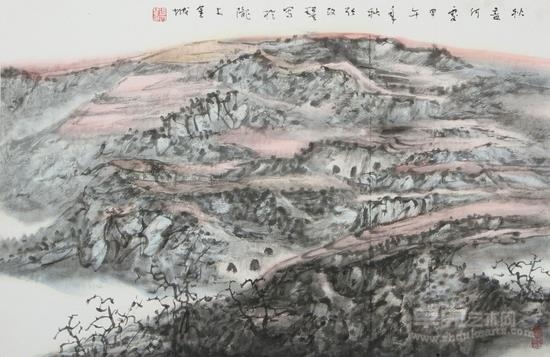

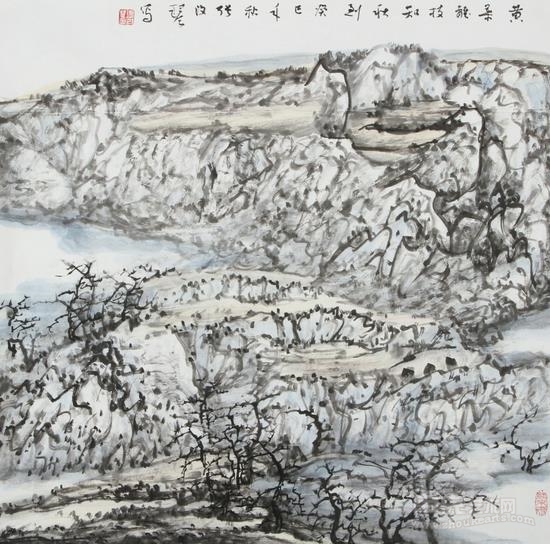

張改琴山水畫在時下的特征主要表現(xiàn)為古老隴塬的蒼涼、渾樸,然而其間充滿生機,這種生機不是靠茂林修竹、長草淺苔而獲得的,而是一種生命渴望蘇醒的感覺:山在蘇醒、水在蘇醒,草木禾稼乃至庭院、窯洞以及生息于其間的人畜俱在蘇醒,因而形成一種動態(tài)感覺。這種動態(tài)感是一種剛剛從傳統(tǒng)山水畫的靜觀意境中走出來的覺醒狀態(tài),一種壯士聞雞起舞的振奮狀態(tài)。

必須指出,張改琴的畫作并不十分注重開悟人性靈的哲學意味,如禪之機鋒、道之沖融等等境界。她注重表現(xiàn)的是一種引導的力量,這種引導旨在吸引人們理解真樸與超脫這種高層次的、積極的審美意識,從而達到提升心靈明凈度的目的。為此,張改琴不用青藤、八大、擔當?shù)惹按蠹夷欠N單一化的辦法,如筆墨、構成的單一化處理;她是從“四面八方”各種手段向這個單一的中心靠攏,對此,我稱之為百川歸海的手法。雖然繪畫的風格往往需要依賴單一的表現(xiàn)形式,如同當頭棒喝地把自己的風格感拋示出去。表現(xiàn)內容過于繁雜,則不易捕捉住突出的印象。然而張改琴是一個例外者,她的構圖大都為滿布局,內容豐富異常,筆墨形式更是多樣,她是竭力把自己熟悉的一切,包括地貌、物候、人文……總之整個自然生態(tài)與人文生態(tài)包攬無遺,而筆墨、色彩這些美術元素也應有盡有囊括其中,從而成為黃土地的全面展示。而她的風格則主要建立在她富有感情的筆墨上。張改琴同時是一位書法家,她的書法藝術是在碑帖互化中達到個性化高度的。書法界人士認為她的書法對筆墨功底進行了比較徹底的整合,這在功力幼稚的人是不可能達到的。因此,筆墨的高超自然而然成為她山水畫的審美構架。不難看出,張改琴的山水畫可以歸納為兩種筆墨形式,一是線條繁密組合,吞吐如虹,綿長似絲,勾、皴、點等程式技法全部融溶在細密線條的游走、堆積之中。張馳舒展,表現(xiàn)出山石、草木、云水的各種質感,復從質感中產生律動感,從律動中讓人感受到生命的活力。另一種畫風是以近乎油畫筆觸的焦、濃、淡、清墨塊堆砌而成,雖然如此,皴的意味和感覺卻異常強烈。這種山水畫幾乎不表現(xiàn)草木華滋之狀,而是一味原始、蒼莽,讓人產生黃土高原的本質印象,從而獲得一種具有震憾力的大美意境,仿佛天地正氣、民族魂魄。作為我,更愛讀張改琴的這一類山水,因為可以感受到民族精神與時代風貌。

張改琴的山水立意乃是依托在人與山的關系,也就是天人關系上;山為人文之源,而人文又為作品之源,二者相互依存即為生活與情感。畫家的筆以才華為溶劑從中揮灑出人生的況味,包括欣喜的、憂愁的、孤獨的、期盼的、苦澀的種種中國農民,尤其西北農民的情緒。這些情緒在張改琴的筆下被作為畫的氣息、氛圍升華出來。這種情緒化的氛圍在山水畫中是很少有的。可以說,張改琴在創(chuàng)作內容上是一位大力的搬運者,她將西北山川整體搬入畫面,而不甚加以精選與斧鑿,以原始感來對抗傳統(tǒng)山水標榜的精巧、空靈。她在構圖上則是一位辛勤的耕耘者,以農民的生存精神處理山水的自然法則,令人窺見人與自然那種相互消長的復雜關系。她又是一位執(zhí)著的刻碑者。她的書法功底使她的繪畫在筆墨意義上是在進行書法創(chuàng)作,每一筆勾皴皆似鐫碑勒石,以致有的作品明顯具有版畫的意蘊,而她實際上從未搞過版畫創(chuàng)作。刻碑本是書法的深化,故張改琴的畫山水亦是書法的深化。前人贊王維是“詩中有畫,畫中有詩”,那么張改琴堪稱“畫中有書,書中有畫”了。一個出身農家的西北女性,就是這樣在藝術之路上行走的,有多少坎坷,就有多少夢想。而夢想一一在她的腳下實現(xiàn)著。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號