簡單來說,人類文明分三步,從愚昧和無知到啟蒙和理性,再到虛無與解構。西方的啟蒙時期比較早,啟蒙主義把人們從精神的匱乏與權利的喪失中拯救出來,然而西方文化卻在追求理性與自由的過程中,陷入工業社會的空虛和現代戰爭的恐怖當中,走到盡頭的啟蒙主義與工具理性露出陰暗的一面。1950年代,啟蒙主義與工具理性窮途末路之后,西方的現代主義解體,走向了后現代主義文明,西方的文化氛圍和邏輯思維發生巨變。50年代的西方文明陷入精神幻滅,認為傳統文化、信仰與理性都沒能引領人類走向新世界,需要解構與顛覆這個舊世界。

對于中國來說,啟蒙與理想的年代姍姍來遲,直到1980年代,對文革的反思和現代文明的啟蒙之下,中國的文化氛圍發生巨大變化。但是信仰與理想在80年代末期戛然而止。當代文明以斷裂和逆轉的姿勢進入了虛無、荒誕與解構為主題的90年代。

歷史在這里錯位,中國的90年代對應著西方的50年代,在新世紀之后,中國與西方在全球化、互聯網、流行文化、商業資本、恐怖主義的籠罩之下,中國與西方又回到了同一時空當中,中西方的“當代藝術”面臨共同的精神危機與現實困境。當我們梳理清楚這些問題之后,關于“藝術在今天的任務是什么?為何當代藝術像溫開水一樣難以刺激我們?”這些答案也許就會浮出水面。

崩塌的紀念碑

1980年代,人們滿懷著英雄情結和崇高精神,在啟蒙主義和理性精神的旗幟下去追求自由,卻在80年代末期迎來了一個出乎意料的大結局,理想與信仰在現實面前化作一堆廢墟,由此帶來精神的幻滅。

于藝術而言,80年代的理想主義者對于理性、永恒、神圣和深刻的追求,逐一幻滅,化作當代的解構式的語言游戲。90年代之后的“當代藝術”陷入精神的幻滅,人們不再追求永恒與深度,不再有方向與信仰,曾經的真理和偶像被質疑,一切清晰的價值都變得模糊和不確定。曾經的中心與主體也逐漸模糊,一切都變得無序、無中心、邊緣化。一切偶像都被反神話、反英雄的觀念覆蓋。

80年代中后期,雖然也有“廈門達達”力盡破壞之能事;也有黃永砯、谷文達、吳山專、徐冰等人通過解構文字來消解傳統文化的意義;89現代藝術大展上也不乏杜尚式的挑釁,但是先鋒藝術家們的思考與創作終歸離不開栗憲庭所說的“大靈魂”。在消解與對抗背后,希望與理想從來未曾隕滅。

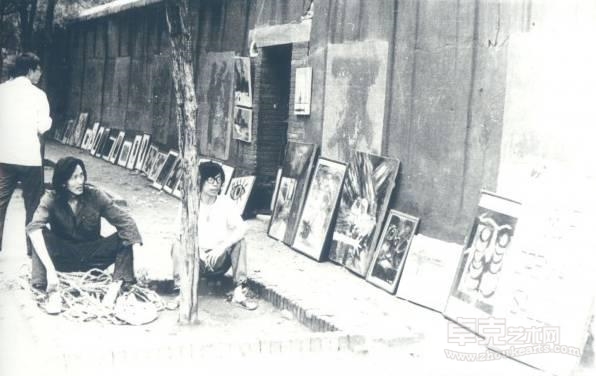

89年之后,建立在歷史廢墟之上的圓明園畫家村似乎也是藝術家的精神廢墟的最佳隱喻,可惜的是80年代的那種渴望改造世界的“大靈魂”與充滿神圣感的藝術精神始終沒有再次建立起來。90年代之后的新文人畫、實驗水墨也許是對傳統的顛覆,也許是渴望延續傳統的氣息,但是無論如何與當代的現實生活無關。90年代初的“新學院派”畫面清新、造型精致,但是掩蓋不住的精神虛空,對“新學院派”藝術家來說,繪畫就是繪畫,不再承載改變時代、拯救命運的80年代的當代藝術的精神。如果說“新學院派”是面對現實的漠然,“玩世現實主義”則以不屑、譏諷、嘲笑的姿態面對80年代的理想色彩與英雄主義。政治波普與艷俗主義則進一步消解與否定著種種偶像、英雄與歷史的符號。

90年代中期開始的“觀念藝術”,可以說是中國現代主義藝術向當代藝術邁進的一步。但是“觀念藝術”并沒有繼承80年代的思想背景,從一開始就有著更加國際化的語言,藝術家關注的也不再是“宏大敘事”,無論行為、影像還是裝置都不再嘗試折射現實與挑戰現實,更多的是指向藝術家個人的內心世界。

80年代的反抗精神有部分傳承到了90年代:不滿現狀、不屈從于權威、反抗專制、沖破舊傳統、鄙視束縛、不斷創新。但是80年代的前衛藝術家尚且有信仰、有希望、有偶像、有敬畏。85新潮運動和89現代藝術大展雖然帶有達達主義的游戲色彩,但是彼時的藝術家無不心懷對崇高與永恒的向往,作品往往帶有明顯的對抗性。

而80年代之后,藝術不再用于發現世界,改造世界,而是用以適應世界。這意味著當代精神不再追求宏大敘事、終極關懷、真善美、理性邏輯,當代精神更加接近游戲性、顛覆性、多元化、開放性、碎片化。崇高讓位給游戲,等級體制讓位給無序與荒誕,技藝不再受到重視,完整的作品讓位給即興表演,藝術與生活之間不再有距離,藝術等于生活,主體讓位給碎片化,中心化讓位給分散化,深刻讓位給表淺,超驗讓位給反諷,超越與神圣被虛妄與荒誕所取代。80年代的結束,也是“精神蕭條”的開始。

幻滅的精神游戲

如果說80年代是一個崩塌的紀念碑,那么90年代就是一個尷尬的分水嶺。

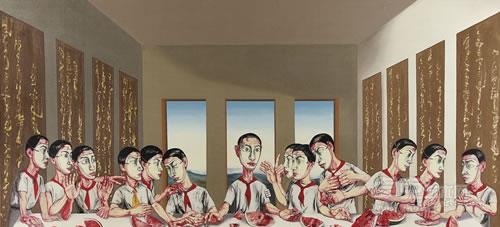

理想與信仰崩塌的90年代,人們以顛覆與解構的姿態來面對一切權威,人們質疑著虛假的意識形態,對抗著欺騙性的話語,表達著對空洞承諾和權力體制的怨懟,現實的荒誕與丑陋在作品中一一現形。藝術家在畫布上消解了一切權威:政治性的建筑、神壇上的偶像、符號化的英雄……紛紛在藝術家的手下變得荒誕不經。

新世紀之后的當代藝術,以審丑代替審美,以粗礪的語言表達顛覆了傳統藝術的高貴優雅,目的是通過改變審美的標準,改變人的感受方式,進而改變整個社會的文化解構。當代藝術希望通過消解舊傳統的價值,通過反文化、反優雅的方式讓人們直面現實世界的粗礪與真實,當代藝術不僅希望改變藝術審美,甚至希望籍此造成對舊傳統的強烈沖擊,造成一次文化的革命。

然而,此種反叛與游戲的精神就像大劑量的抗生素,在殺死細菌的同時也傷害了健康的細胞。人們不僅不相信一切偶像與神話,就連崇高、理性、邏輯、秩序也被逐一消解,生命的意義與價值也變得虛無,歷史也變得虛妄,一切都變得不可相信。當北島寫下“我不相信”的詩句的時候,其實他那一代人還是堅信某些崇高的價值與理想,到了今天,連質疑本身也遭到質疑,連嘲笑本身也逃不過嘲笑,消解自身也被消解。一切秩序都在無厘頭的游戲中失效。

藝術語言不斷地追求語言的創新,藝術在失去方向之后,只能在語言中追求自身的價值。藝術流派此起彼伏,用新流派覆蓋舊流派成為藝術史的所有文本,語言成為獨立的體系,成為“語言在說我,而不是我說語言”。

身份的迷失

信仰的迷失、權威的崩塌和秩序的失落,讓當代人無所適從,我們沒法在傳統和信仰中找到認同感。80年代的藝術家把自己認同為知識分子的身份,90年代之后,當理性退場、價值過時、意義蒙塵,知識分子的身份也不再受歡迎,今天的藝術家不再像80年代的藝術家一樣把自己當作知識分子。知識分子的存在感前所未有的弱,知識分子的身份危機前所未有的強。因為人們認為不再有什么價值值得堅守,不再有理性值得辨明,不再有意義值得追求,也不再有歷史使命感,所以今天的許多當代藝術家更愿意把自己當作游戲者、反對者和惡搞青年。

80年代的先鋒藝術家的自我身份認同是文化拯救者和權力對抗者,90年代之后,方力鈞的玩世不恭的笑臉、劉小東的一臉麻木的小鎮青年、曾梵志的虛假木然的面具、矯情甜美的卡通,成為90年代之后的“當代藝術”的符號。

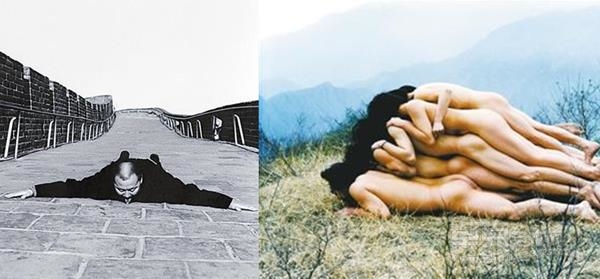

從行為藝術的流變也許可以更清楚地看到90年代前后藝術家身份意識的轉變。60后、70后兩代藝術家有一種天賦的文化使命感和家國情懷,80年代的行為藝術的基調:肅穆、傷痕、束縛、犧牲、救贖、暴力、悲情與儀式感。

80年代的行為藝術大多涉及包扎和捆綁的主題,藝術家用白布把身體包裹起來,象征著精神的創傷與靈魂需要拯救。行為藝術家把肉身當作公共的身體,他們提出的是文化、權力、體制、消費主義等宏大敘事的命題。彼時的行為藝術家并不單純地把“身體”看作藝術觀念的工具,而是把“身體”當作集體的一份子。

90年代的行為藝術中的身體回歸為私人的身體,遭遇了80年代末的理想破滅之后,藝術家又面臨艱難的生存危機,藝術家不再追求“宏大敘事”,大多通過對身體的自虐,挑戰個人身體的極限,折射出個人生存的困境和追尋文化身份。

作為80后的行為藝術家無意與西方藝術青年一樣,宣稱自己是藝術體制的終結者,也無意與中國的前輩一樣,站在文化與權力的對立面成為對抗者。新一代的藝術家更關注自我的世界,他們的壓抑與焦慮更加個人化,他們與60后、70后把個人的焦慮建立在傳統、集體與體制的宏大背景上不同,80后新青年不愿意把個人擺放在宏大歷史和文化背景當中。但是與潑皮玩世的自嘲與滿足又不一樣,80后的藝術家拒絕被標簽化,也不愿意成為任何人的代表。

行為藝術之外,無論是新世紀初流行的小清新藝術,還是今天流行的“壞畫”,其實都是藝術家在身份迷失之后,不知道用什么姿態去介入這個時代,只能退縮回到自我的小世界里,表達著個人的小感傷與小情緒,或者用“惡搞”來表達自我的游戲心態。“當代藝術”在這里已經不再是折射現實際遇與精神困境的藝術。

結語

在理想幻滅與身份迷失之后,新生代的藝術家在消解與顛覆一切的口號下,理性的殿堂、信仰的廟宇、人的歸宿,統統被拆除,在游戲與反對聲中,所有建立新秩序和新體系的嘗試都被游戲化,都在反對聲中被消解,最終吞噬了自身,等待著下一個反對者來顛覆自己。

懷疑一切的精神和反文化的姿態,不僅消解了權力與權威,也無視了歷史、傳統、理性、秩序,最終走向徹底的虛無、偏頗與極端。90年代之后的中國當代藝術,也由于缺乏終極意義和超越性精神,只能一再解構,一再扮演反對者的角色,一再用一種流派取代另一種流派。主體消失在語言中,精神淪喪在游戲里。

這大概就是總策展人呂澎說的:“相當長的一個時期里,“溫開水”一般的當代藝術難以讓人產生積極的反應和思考,以致于顯得缺乏意義,人們幾乎失去了像20世紀80年代之前那樣對藝術的激情和好奇心。”

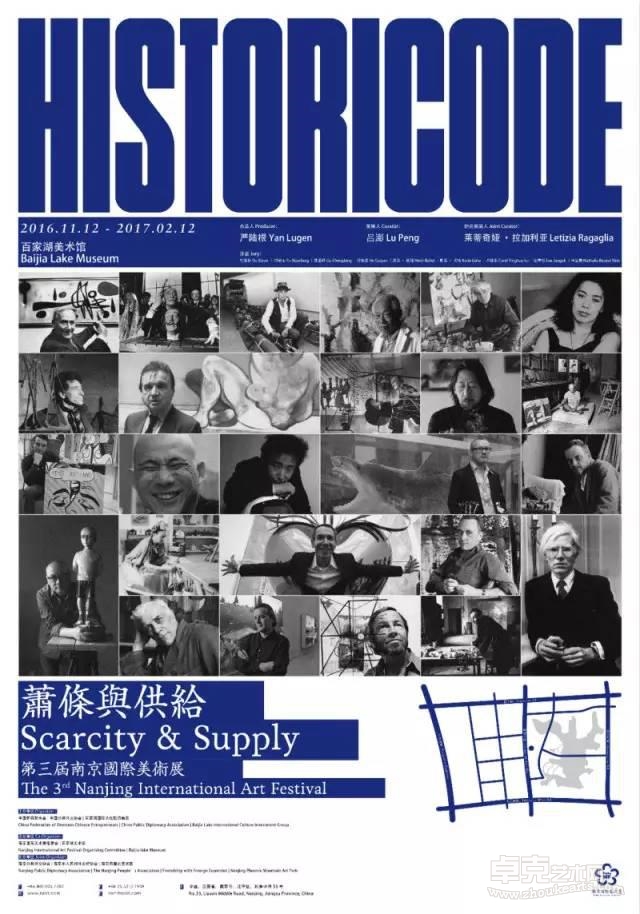

第三屆南京國際美術展

主題:“HISTORICODE:蕭條與供給”

出品人:嚴陸根

總策展人:呂澎

聯合策展人:Letizia Ragaglia

展期:2016.11.12-2017.2.12

展館:百家湖美術館

地址:南京市江寧區 利源中路33號

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號