宋,郭熙,早春圖(后期展出)

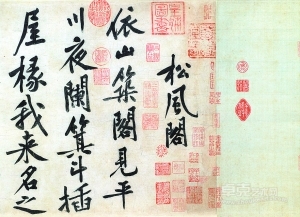

宋,黃庭堅,自書松風閣詩(局部)(前期展出)

元人集錦,倪瓚部分(前期展出)

元人集錦,莊麟部分(后期展出)

元至治三年(1323)暮春(三月二十三日),蒙古公主祥哥剌吉(Sengge Lagi,忽必烈曾孫女)在大都(今北京)城南的天慶寺主辦了一場類似“蘭亭”的雅集。在這次雅集中,公主將她所藏的書畫作品提供給與會者欣賞品鑒賞,并請他們為作品題跋。這被認為是宣布蒙古皇族參與中國書畫藝術鑒賞活動的重要事件,學者利用其收藏印“皇姊圖書”,整理出一批公主收藏的書畫清單,借此從文化史角度分析蒙古皇室的收藏新品味。

臺北故宮博物院以公主收藏的書畫清單為源,推出“公主的雅集——蒙元皇室與書畫收藏鑒藏文化特展”,此次特展以“皇姊圖書”“帝王收藏”“士人題跋”和“多元藝術”四部分展出蒙古公主祥哥剌吉、公主女婿元文宗(名圖帖睦爾,1328-1332在位)和元朝最后一位帝王元順帝(妥懽帖睦爾,1333-1370在位)收藏的43件宋元書畫(部分為限展作品),以此進一步解讀和呈現蒙古皇室參與中國書畫藝術的文化意義和蒙元時代的多族文化互動的成果。

“皇姊圖書”和“帝王收藏”

“皇姊圖書”是祥哥剌吉公主在所藏書畫上所蓋的印章。針對這批書畫,元代文人袁桷曾記錄一份約41件(組)的作品清單。此外,對其他元人題跋以及存世作品上的印章加以整理,估計公主的收藏至少超過50件。此次特展出其中黃庭堅《自書松風閣詩》、李唐《江山小景》、劉松年《畫羅漢》和王振鵬《龍池競渡圖》等代表作品用以認識公主收藏面貌。

蒙古皇家成員對于書畫的收藏興趣,并不僅止于祥哥剌吉公主。公主女婿元文宗設有奎章閣,在柯九思等文人協助下也有不少書畫收藏。元文宗的鑒藏印有“天歷之寶”、“奎章閣寶”等。趙幹《江行初雪》可見“天歷之寶”,卷后則有許多奎章閣文臣的題名。宋徽宗《蠟梅山禽》上也鈐有此二印,都能據以重塑元文宗的收藏面貌。

元朝最后一位帝王元順帝也同樣以帝王之名進行收藏活動。他在至元六年(1340)撤去奎章閣,改設宣文閣,同樣有不少士人活動其間。元順帝的收藏印為“宣文閣寶”,可見于宋人《枇杷猿戲》、《小寒林圖》等,這些都曾是他的收藏。

“士人題跋”和“多元藝術”

蒙元皇室的收藏活動也和當時活動于朝廷的士人關系密切。例如參與公主雅集的袁桷,就為公主在天慶寺雅集留下難得記錄。馮子振、趙巖等人也經常為公主題寫收藏,臺北故宮博物院所藏《元人法書》冊中還保有其題畫詩文。另外, 作為元文宗書畫鑒藏顧問的柯九思、虞集等,也有不少相關題跋。柯九思為元文宗奎章閣博士,陸繼善《摹褉帖》后即有他具名的題字。傳為江參《千里江山》、荊浩《匡廬圖》等也都可見柯九思題記。

透過這些士人題跋,一方面能具體顯示蒙元皇室對書畫藝術的支持與收藏;另一方面也能從中掌握不同族屬士人彼此的交流與文化參與,以及他們運用其文化知識參與皇室鑒藏活動的各種情況。元人的題跋活動十分豐富,現存宋元書畫作品上仍有不少實例。例如臺北故宮博物院藏趙孟頫《重江疊嶂》后有虞集、石巖、柳貫等人的題跋。士人的題跋內容,除了呼應書畫作品的藝術表現之外,其中的賞鑒態度更是認識蒙元書畫藝術的素材。

至元八年(1271)十二月,忽必烈將國號改為“大元”,成為元朝首任皇帝。一直到至正二十八年(1368)八月明軍攻入大都,元順帝北逃,才結束史書所稱的“元朝”。

在此期間,有大規模的工匠由中亞向中原移入,不同族屬的文化碰撞,多元文化在相互融合下出現了形形色色的藝術成就。此單元中除呈現漢族士人如趙孟頫與妻子管道升,及其子趙雍家族之書畫藝術傳承,也有避居為隱士的吳鎮、倪瓚等人于筆墨傳統中的努力。另外還有非漢人士高克恭、貫云石等的書畫新貌。

相較過去強調蒙元皇室書畫鑒藏活動的漢化意涵,此次的特展則是更積極地呈現蒙元時代的多族文化互動成果,向觀眾提出一個能夠呈現出“包容兼納”的文化新視野。

臺北故宮博物院“公主的雅集——蒙元皇室與書畫收藏鑒藏文化特展”中一卷《元人集錦》尤其值得一提:此卷匯集八位元人作品,據畫上藏印推測是明代項元汴舊藏,入清宮后重新裱裝。前隔水有乾隆十四年御題,推測最晚于該年重裝為現狀,現各段隔水均有清宮詞臣題詩。八段分別為趙孟頫、管道升、倪瓚、吳鎮、馬琬、趙原、林卷阿、莊麟等人畫作。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號