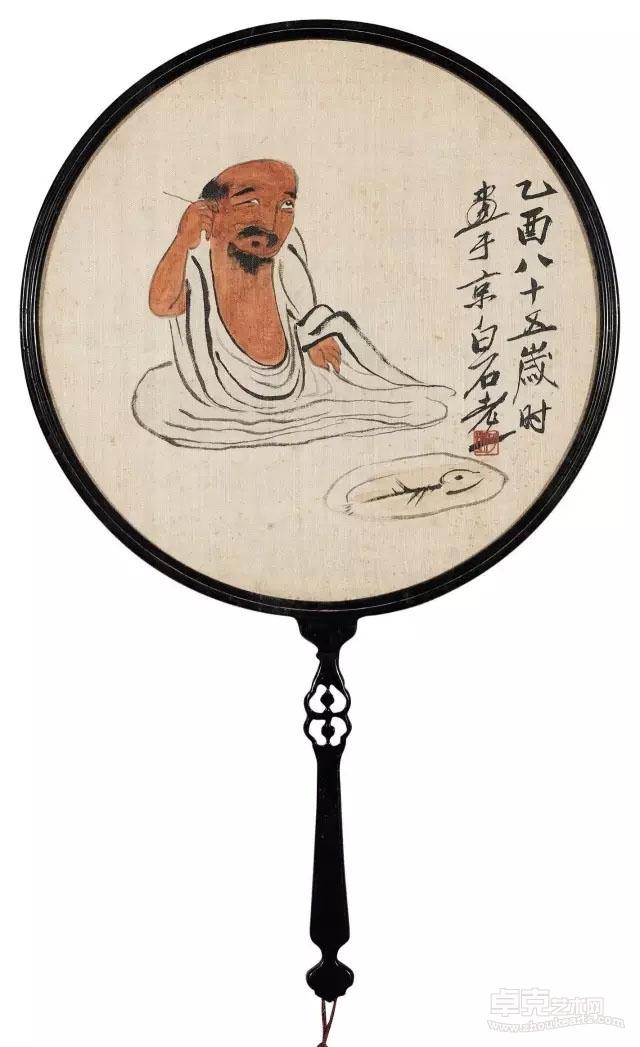

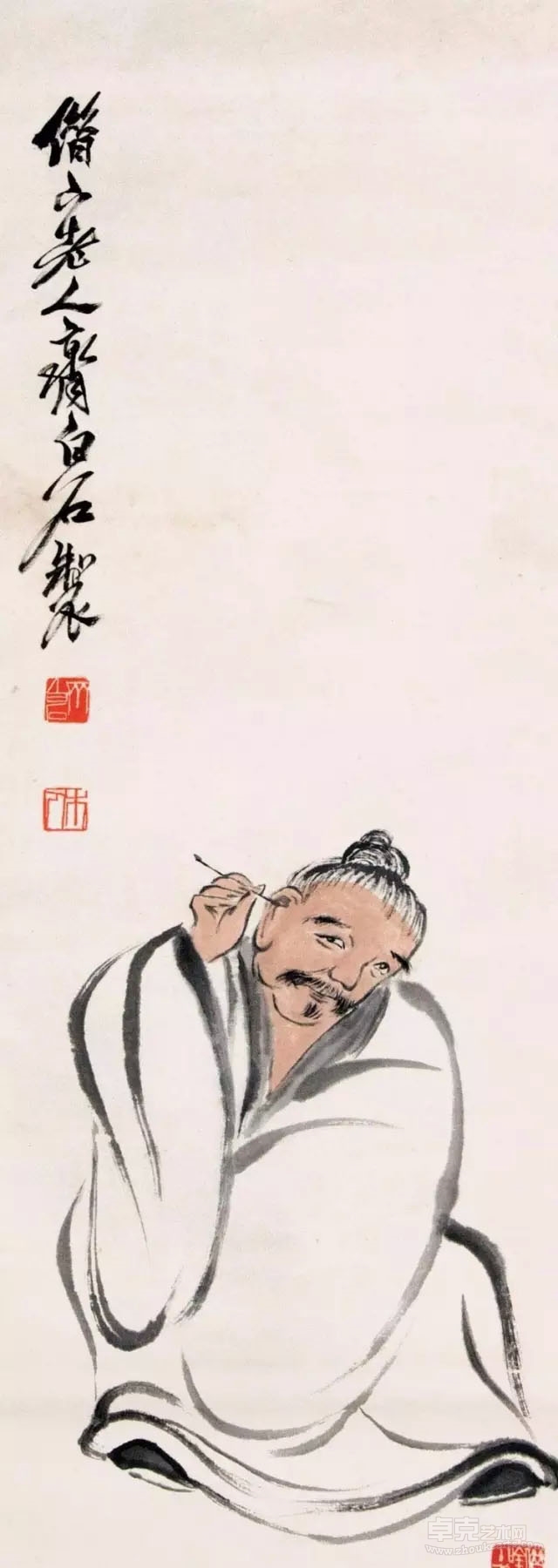

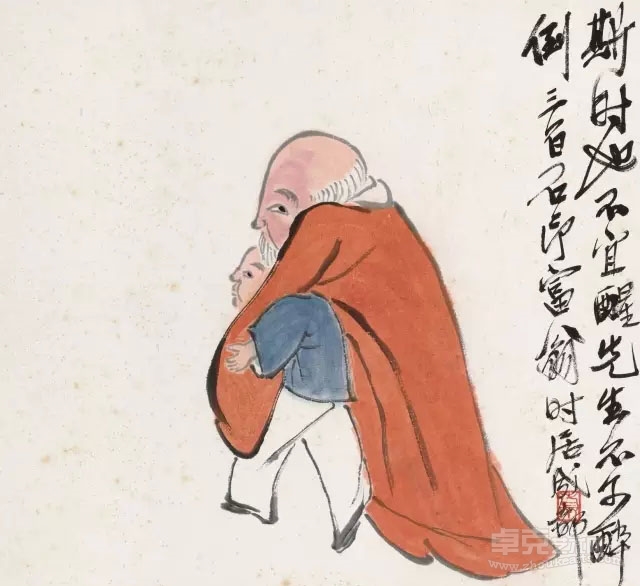

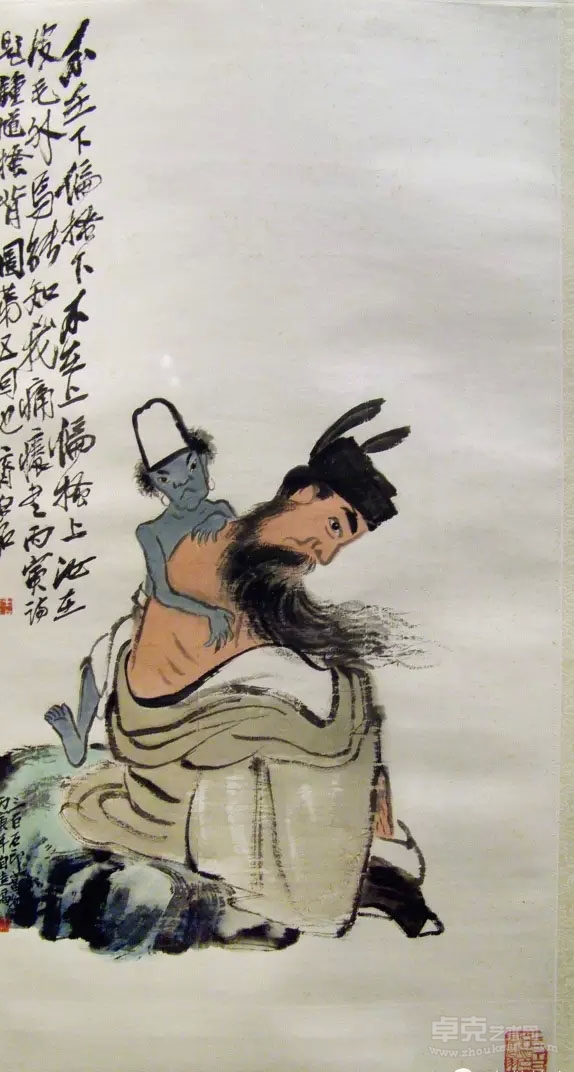

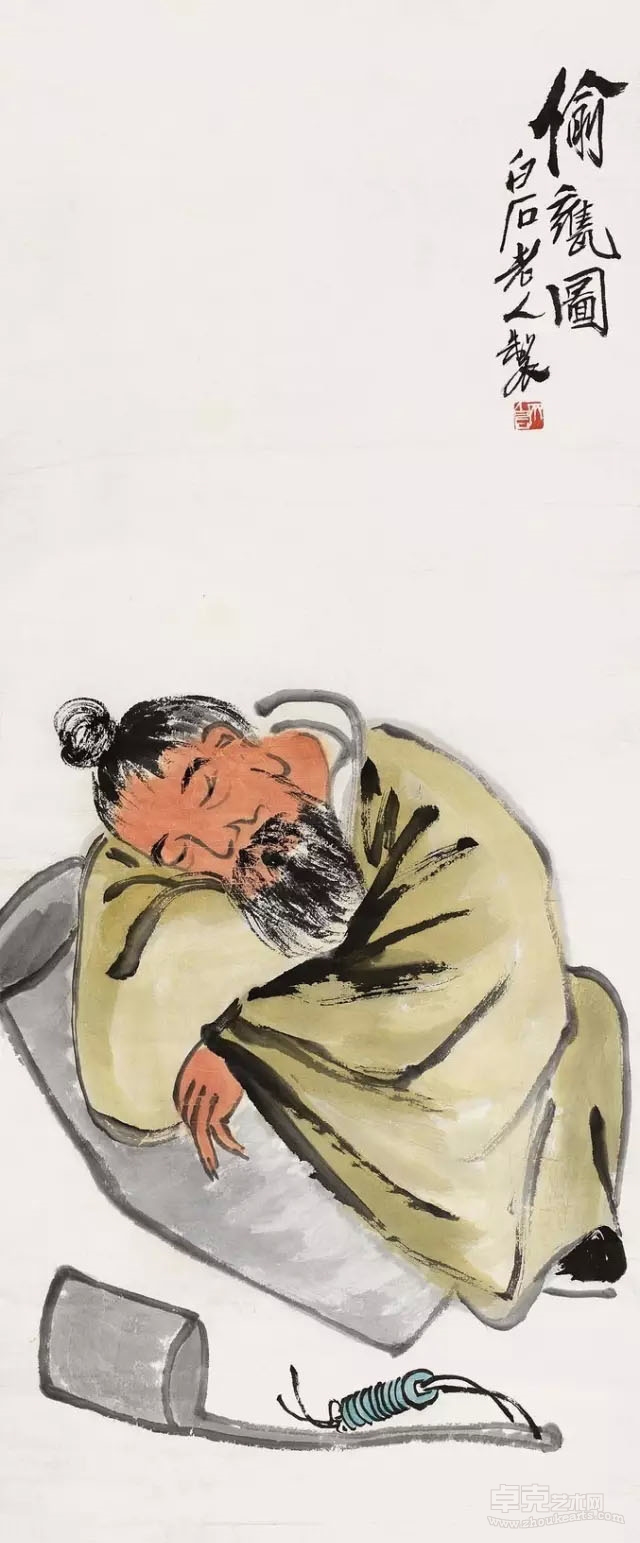

圖1 《挖耳圖》

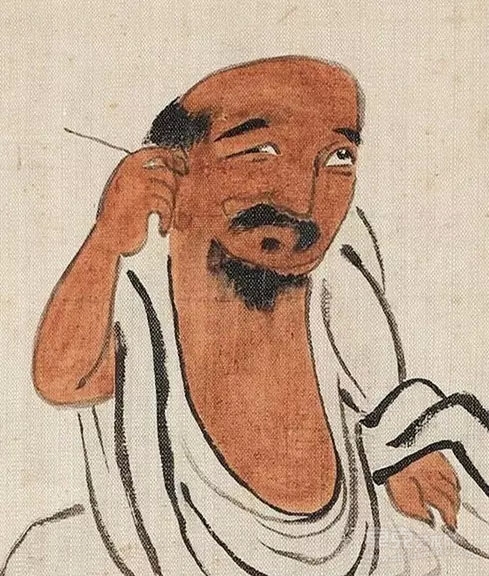

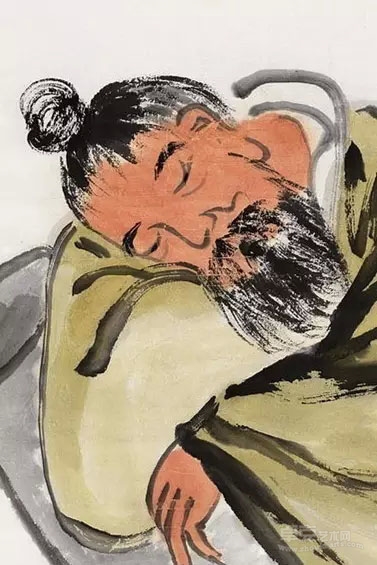

圖2 《挖耳圖》局部

其實齊白石早年在人物畫上,下了不少功夫;《芥子園畫傳》不用說,是那個年代樣板戲,學美術的最基礎雄起。白石老人約在25歲時,曾拜鄉賢蕭姓畫家為師,專學人物畫。當時的白石老人傾心揚州八怪,猶喜黃慎和金農,每得黃畫必懸于壁上,推敲數日,默記于胸,可見他對其畫風的癡迷,完全反映在自己的畫作上,并感受到他們之間的影響。“尤其是仕女,幾乎三天兩頭有人要我畫的。我常給他們畫些西施、洛神之類。也有人點景要畫細致的,像文姬歸漢、木蘭從軍等等。他們都說我畫得很美,開玩笑似的叫我‘齊美人’”。這種工致的線描工筆后來畫得就很少了,更多作簡筆寫意一路。他筆下塑造了很多老人形象,有名的如米芾、鐘馗,無名的就更多了。不管是神仙羅漢還是高人名士,白石老人總能擷取最有意味的瞬間來表現人物。

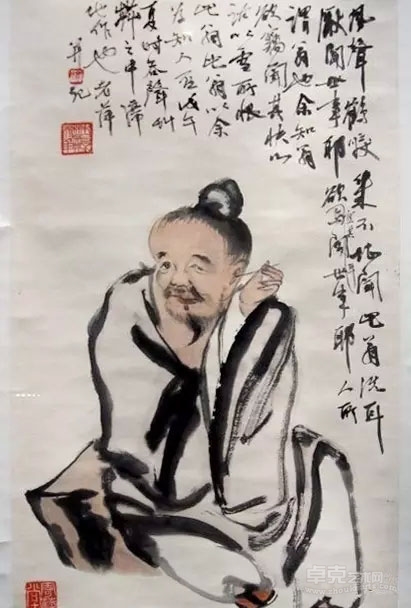

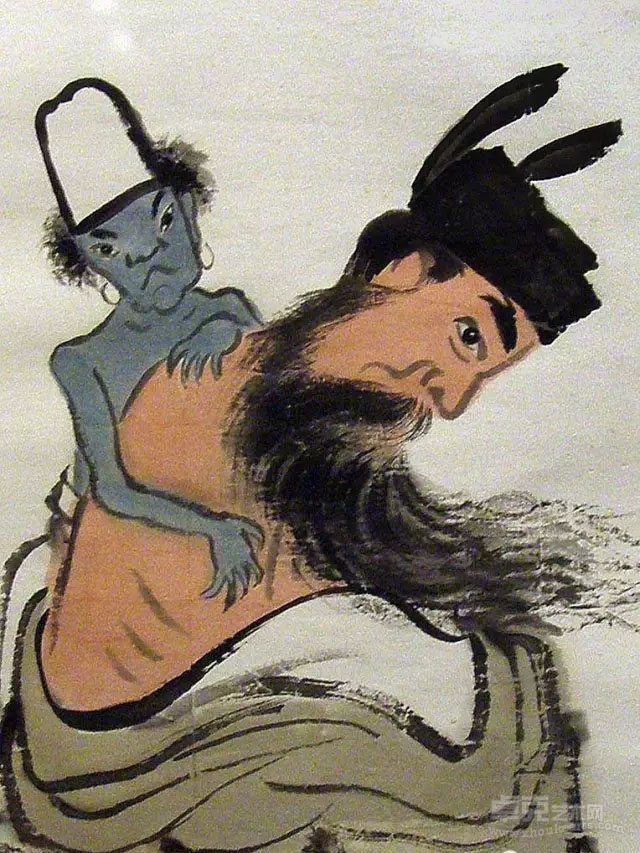

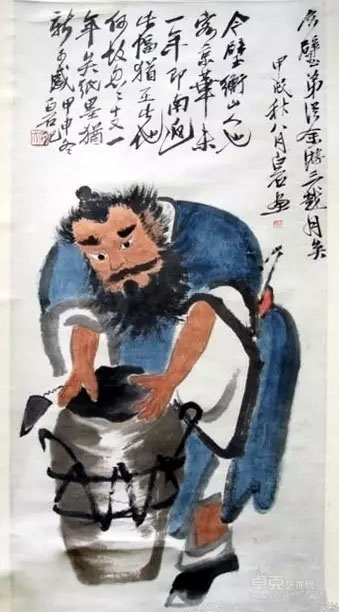

圖3《挖耳圖》

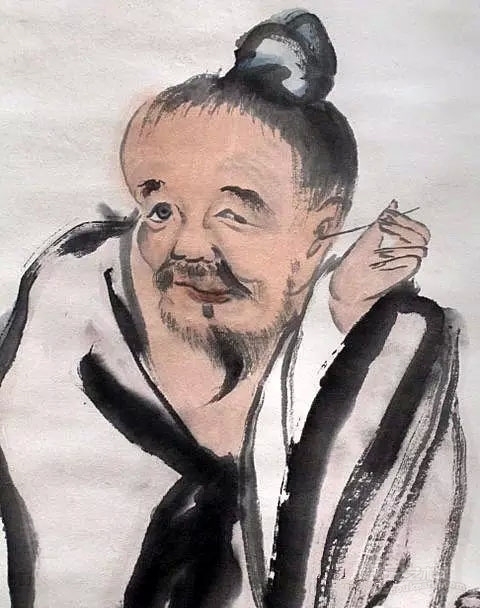

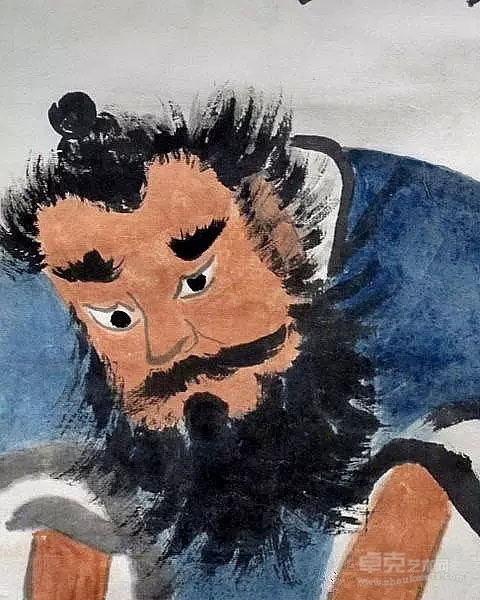

圖4 《挖耳圖》局部

圖1為晚年作品和圖3為60-70歲時期作品,這兩幅白石老人的《挖耳圖》,有限的幾筆屈指可數,人物動態憨足;將這種挖耳瞬間癢癢的享受狀態和略閉眼微咬牙體驗表情展現出來,是難能可貴的。白石老人作畫極其認真,看似簡單的構圖,常常是經過反復的斟酌,所以不管是簡約還是復雜,都能很有看頭嚼勁。而筆墨下的趣味,刻畫人物的自在狀態,沒有特別的寓意,均是有趣味而已;則是白石老人的拿手絕活,雖常有重樣兒,但絕不會完全“依樣畫瓢”的。白石老人還喜畫《挖耳圖》,通常刻畫坐姿老者,一腳踏凳,一腳踩地,一眼睜,一眼閉,作挖耳狀。在現代社會,人的自在狀態被“人格面具”(扮出的社會角色狀態)深深地掩藏了,對這種自在享受狀態的欣賞,至少能獲得暫時的自由感。白石老人的生動描繪,也許并非自覺地暗示了人性的自由本質。但其藝術的幽默與智慧,與他的豐富經歷、農民特質有著相當的關系。

圖5 《挖耳圖》(贗品)

我們對比圖1圖3和圖5,看看三者者之間表現技法的線條力度和墨色圓潤,瞬間表情刻畫入味的程度,以及書法流暢氣息和起承轉合功夫,一一對比就很容易看出真偽。其實書畫鑒賞也是一門比較學,真東西看多了,自然容易判斷。

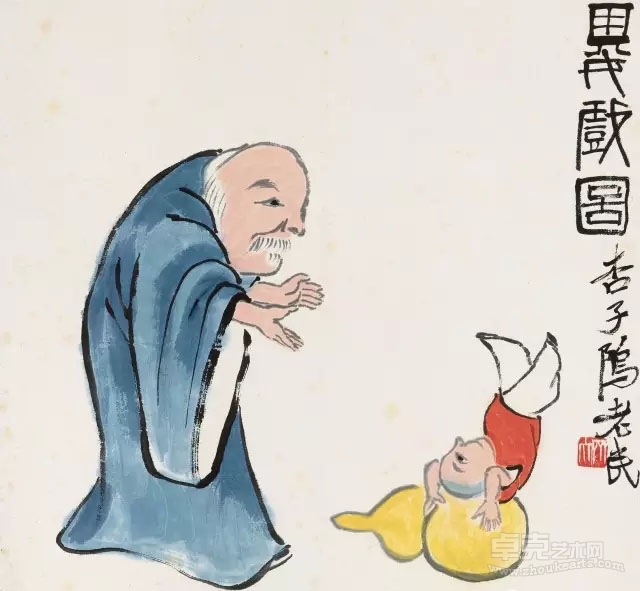

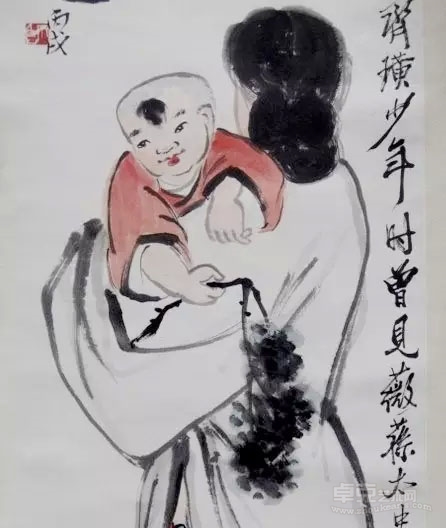

圖6 《嬰戲圖》

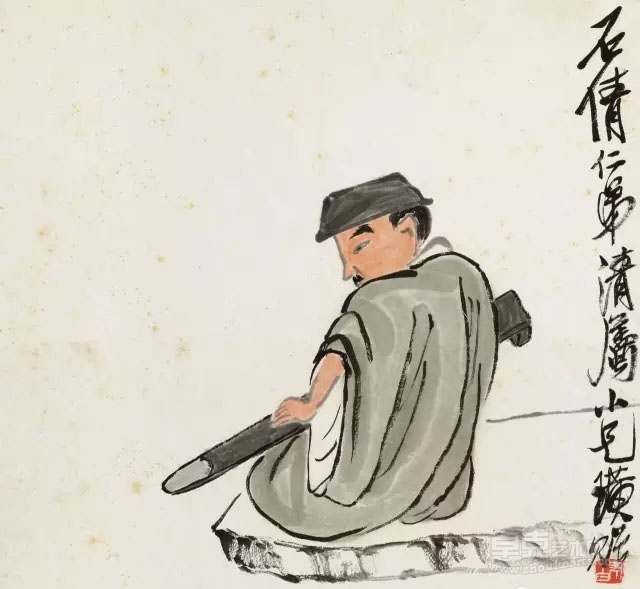

圖7 《不醉不歸》

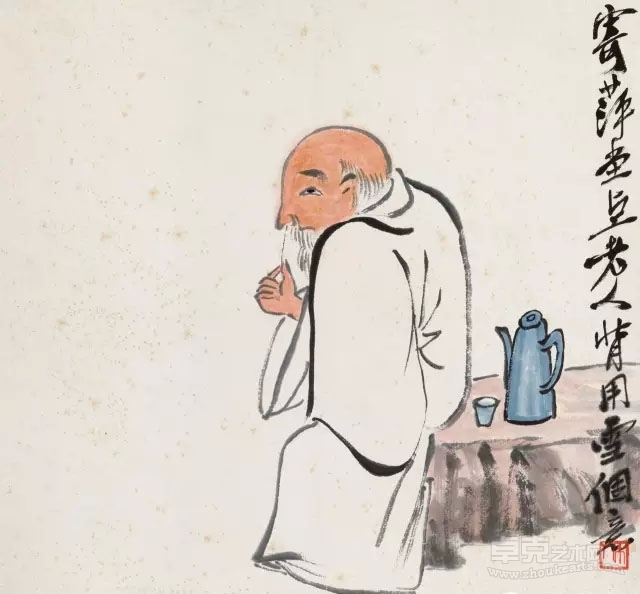

圖8 《擬雪個圖》

圖9 《撫琴圖》

這圖6-圖9乍一看畫的怎么樣?在細看圖8用個毛發捅鼻孔,要打噴汔表情,夠逗比的了。是不是有朋友覺得這像小孩畫的? 如果您有這種感覺,那么您領悟到了精髓所在,逗比畫里最經典的一些作品,其風格恰在于簡潔傳神、樸拙自然。藝術是相通的,簡潔、樸素是幾乎所有藝術發展到一定階段所追求的境界。在文學領域,一部洋洋灑灑百萬字的小說可能很吸引你,但你最多看兩三遍就煩了,而一首詩歌卻能讓你誦讀千遍仍覺回味悠長,這就是簡潔的美,把表現的內容濃縮到極致,剩下的是廣闊想象體會的空間。在西畫領域,畢加索曾說:“我14歲就畫得像拉斐爾一樣好,之后我一直努力想畫得像個孩子”,這就是追求樸素的美,拋卻世俗喜好、約定成法,用一顆赤子之心來表現這個世界。

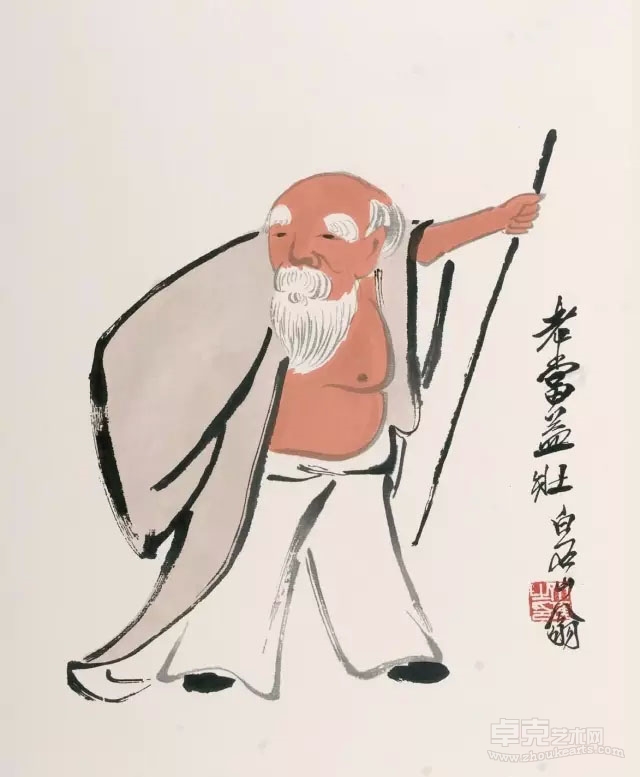

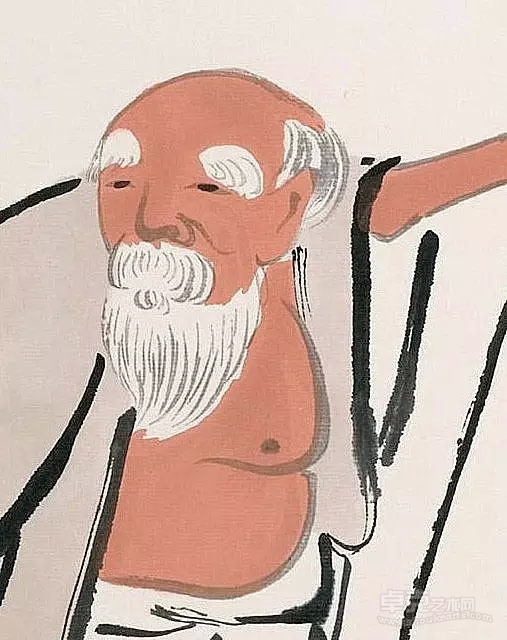

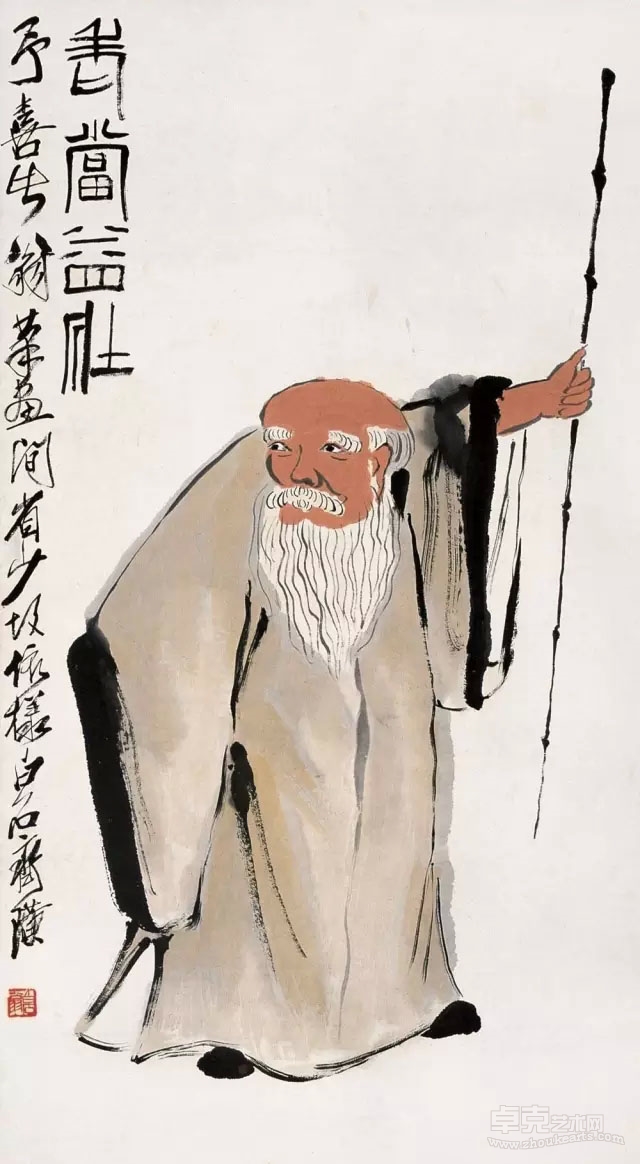

圖10 《老當益壯》

圖11 《老當益壯》局部

《老當益壯》表現生命的另一面:積極向上,不服老,不認輸。畫中老人挺腰舉杖,一副“英雄”狀。但其神情與年齡的矛盾,如兒童欲作大人狀,令人啞然失笑。生活中的白石老人沉默寡言,畫中的自我卻充滿天真。

圖12《老當益壯》

有些扯遠了,我們用白石老人自己的話來說,畫畫的最高境界在“似與不似之間,太似則媚俗,不似則欺世”,畫畫如果一味追求畫得像,雖然容易得到稱贊(媚俗),但那只是把自己變成了照相機,這不是畫家應追求的境界,畫畫如果一味追求抽象,讓大家都不懂畫的是什么,那是欺世盜名而已,所以,最可貴的是在似與不似之間。齊白石的風格,就是把紛雜的世間萬物,概括成寥寥幾筆瀟灑的筆墨,既似又不似,簡單、樸素、傳神,雖然不能第一眼抓住你的眼球,但能讓你慢慢體會出味道,百看不厭。

圖13 《撓癢圖》

圖14 《撓癢圖》局部

圖14的《撓癢圖》鐘馗本人似在體驗癢癢之處,身體僵直,神情回味尋找似有小鬼之手總不解瘙癢之恨。而小鬼則面無表情,純屬濫竽充數,一副極不情愿的苦瓜相。這就是白石老人技法高超所在,總是能捕捉瞬間的神韻。再說一個小段子吧,讓大家體會什么是似與不似之間,大家都知道齊白石擅長畫蝦,現實中的蝦有7對腳,而白石老人畫的蝦只有5對腳,這是畫家在無數次揣摩后對事物的概括,對“形”做適當的取舍,但卻能更好地表達出“神”,這就是中國大寫意畫的精神所在。

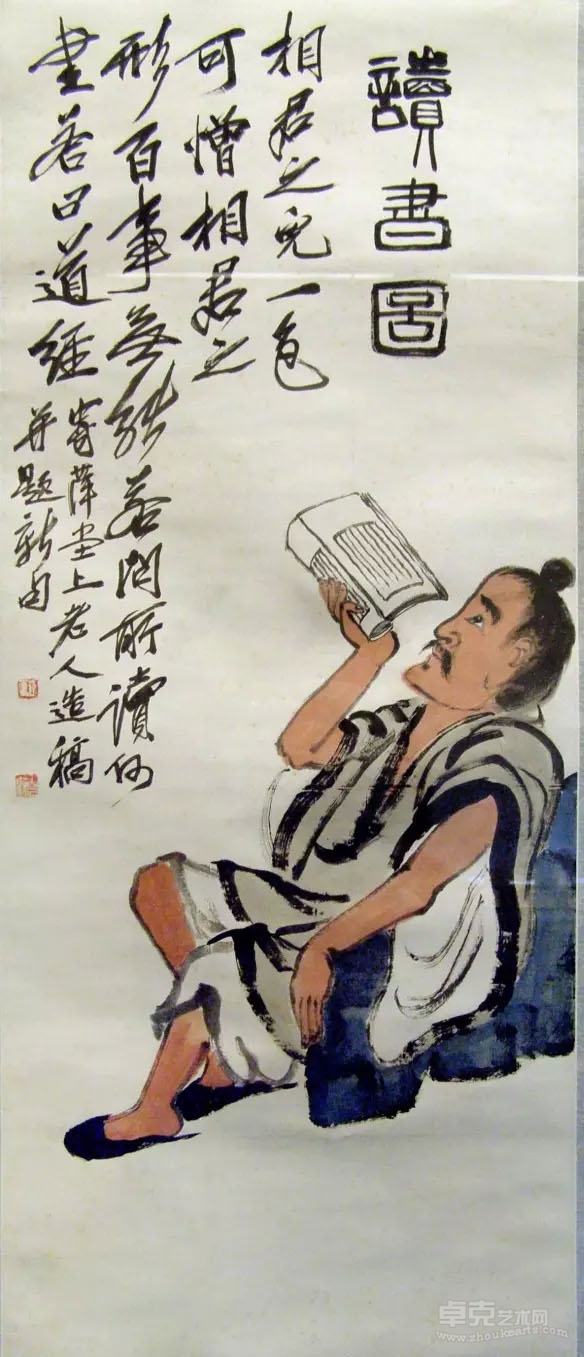

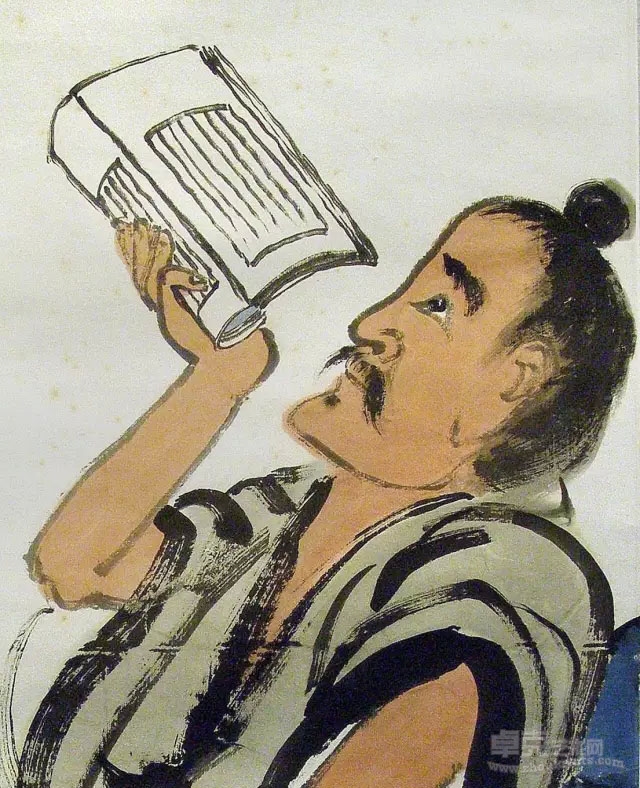

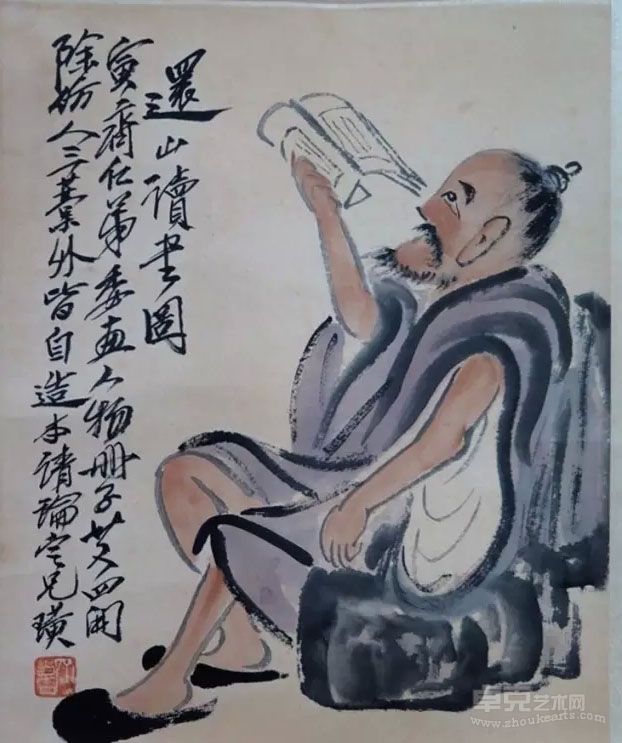

圖15《讀書圖》

圖16《讀書圖》局部

圖17《讀書圖》(贗品)

白石老人用大寫意筆法,畫過若干幅大同小異的《讀書圖》。此乃北京畫院藏立軸,另有北京榮寶齋藏一冊頁。兩件作品系出同一稿本,都畫一個不修邊幅的有須老者,穿肥大破舊的衣服,著拖鞋(草鞋),一副無所事事、自在逍遙的樣子。他半坐半仰于山石之上,舉一線裝書欲讀,但眼望天空,卻不看書。兩幅中,此幅刻畫人物、勾線和著色相對工整。所謂“相汝之貌,令人可憎。相汝之形,百事無能”。應與白石老人對道家無為思想的理解有關,但這些題句近于自嘲,有點正話反說之意。

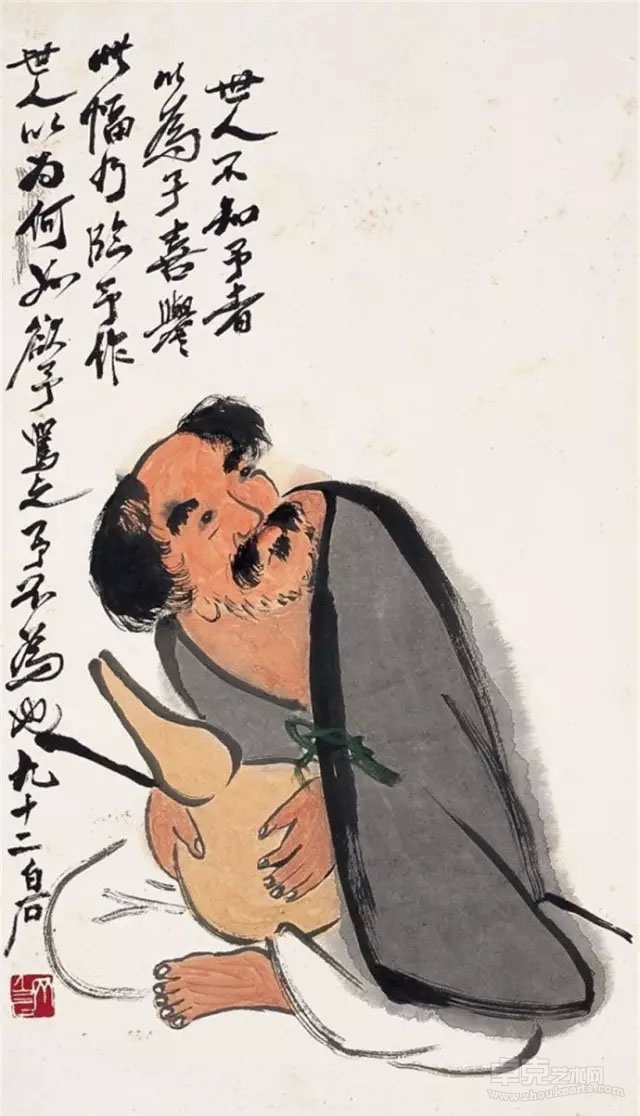

圖18《不喜酒》

圖19《得財圖》

白石老人不但是位大畫家,他還是一位非常厲害的篆刻家,大家仔細看看這畫面上的用筆,有沒有一種金石篆刻中那種筆畫的味道?齊白石的畫,用筆老辣、有力、一筆是一筆,扎扎實實、瀟瀟灑灑,這就是大寫意畫中筆墨的韻味。大家再仔細看看,圖18那衣襟,用筆多么飄逸,而袖子那幾筆粗大的線條,似乎在訴說著畫中這個老先生的放蕩不羈、傲然獨處。中國畫追求的是線條的藝術,這與我們的書法一脈相承,線條的跌宕起伏、粗細強弱能帶來一種獨特的美感,這種美感與表現的主題和形象聯系在一起,交織出了一幅畫的筆墨氣質。

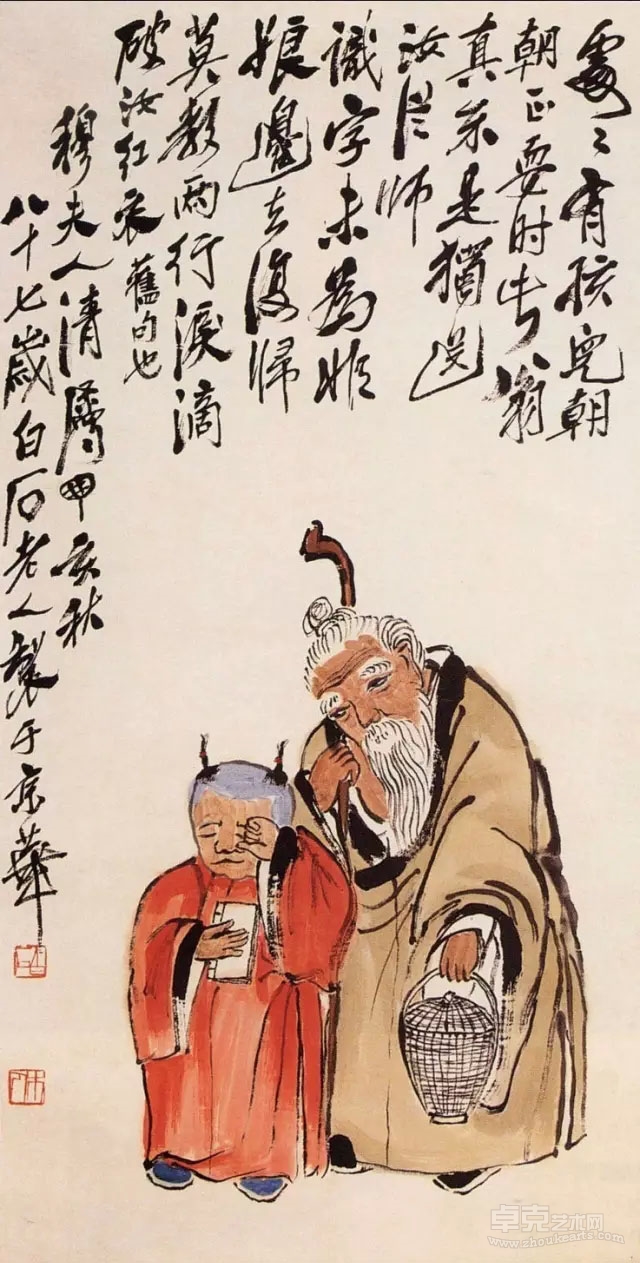

圖20《教子圖》

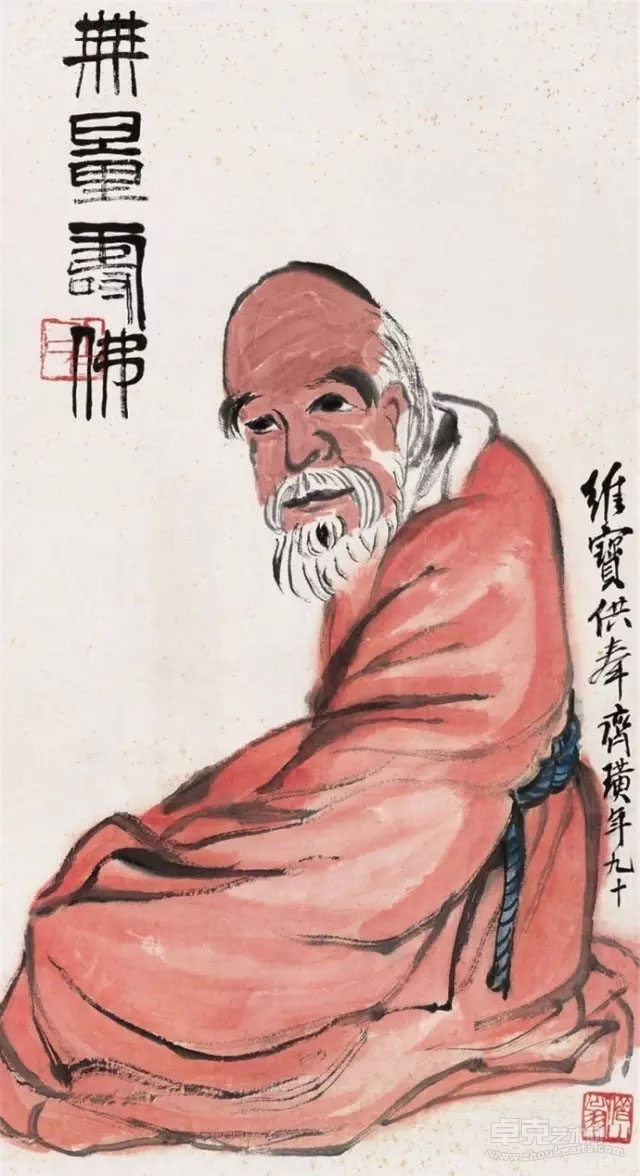

圖21《無量壽佛》

如果說,齊白石的花鳥畫是成立其藝術成就的典型代表,并在八大、石濤以來的文人畫脫俗的典型間隙中找到一條新的視覺意象和精神。那么,他的人物畫則可以說是“民間味”意涵的具體呈現。19世紀20年代,齊白石的人物畫多以佛道仙人為主,此幀《無量壽佛》即作于此時。齊白石的人物畫往往執筆涂抹,不入常格,主張“妙在似與不似之間”。此畫寫一跌坐的無量壽佛,造型生動傳神,筆墨凝練簡約,線條自由率意,以墨色濃淡干濕表現出袍服的質感和衣紋轉折的關系。畫左上方是典型的由《天發神懺碑》與《三公山碑》一脈相承的“無量壽佛”畫題,增強了畫面的氣勢,與畫像相得益彰。無量壽佛又稱長壽佛,是阿彌陀佛的化現,這是齊白石筆下的最受歡迎的創作題材之一。它不僅寄寓了畫家祈愿佛陀加持眾生健康長壽的美意,同時也迎合了“家家觀世音,戶戶阿彌陀”民間凈土宗的信仰風尚。

圖22《偷甕圖》

圖23《偷甕圖》局部

圖22取法黃慎,已見參以冬心的筆墨軌跡,表現在用筆上,頗見粗曠,參以顫筆,衣服表現濃淡相間。人物線條已從單純學黃的繁線,轉化為吸收金冬心以后非常簡練的用線造型。濃厚的鄉土氣息,純樸的農民意識和天真浪漫的童心,富有余味的詩意,是白石老人藝術的內在生命,而那熱烈明快的色彩,墨與色的強烈對比,渾樸稚拙的造型和筆法,工與寫的極端合成,平正見奇的構成,作為齊白石獨特的藝術語言和視覺形狀,相對而言則是齊白石藝術的外在生命。現實的情感要求與之相適應的形式,而這形式又強化了情感的表現,兩者相互需求、相互生發、相互依存,共同構成了齊白石的藝術生命,即齊白石藝術的總體風格。

圖24《酒酣圖》

圖25《酒酣圖》局部

我們不得不佩服大師的匠心獨運。中國寫意畫追求重神不重形,那么什么是一幅國畫的“神”?我的體會是,神就是那個讓一幅畫“活”起來的要素,可以通過造型、動作、用筆等多種方式傳達,讓畫出的東西有了生命,用流行的話說就是,讓一幅畫有了“氣質”可以看,國畫主要看氣質。神往往很難把握,也許一點點偏差就能讓一幅畫無神,在看看圖25這幅畫里的人物看似簡單勾勒,但準確地畫出了鐘馗酒酣開壇時雙指抱住擰開的姿勢,而眼神似有捉摸壇內余酒多少的情韻,這就是神來之筆。

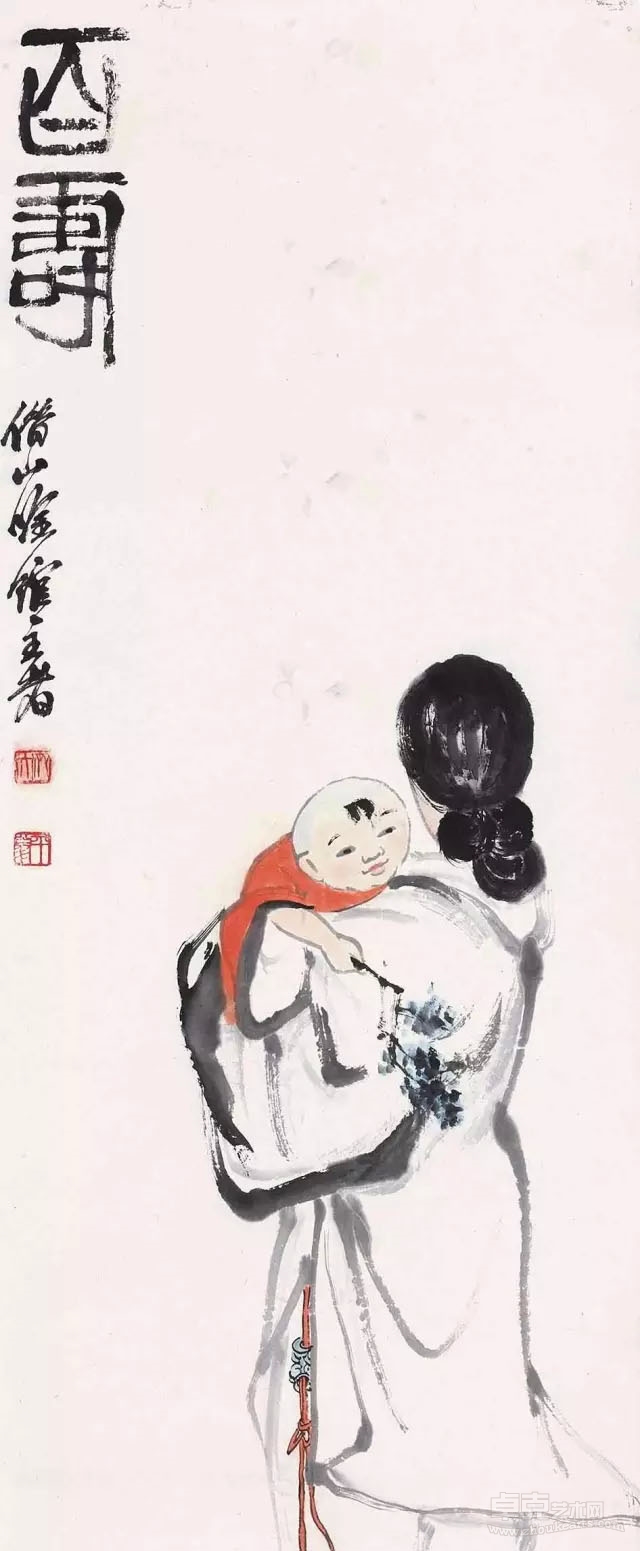

圖26《百壽圖》

圖28《百壽圖》(贗品)

圖26為白石老人70歲后作品,并以兩大篆字“百壽”入畫,更可知為齊白石精心繪制作品。“百壽”題材白石有多幅,大抵為古裝母子圖。本幅選取的角度為母親的背影和懷抱的幼童。母親大襟以極富篆隸筆意的墨線大筆勾勒,未設色,裙褲薄施淡紅,幼童正面觀眾,衣服施以朱紅,臉龐淡染赭色與花青,突出了幼童的圓潤肌膚和青春稚嫩,幼童眉眼清澈,而運筆粗重,以粗襯細的手法頗具新意。幼童手握的松枝與母親的環佩則暗示了長壽的含義。這幅《百壽圖》是將“民間氣息”和“真實情感”巧妙融合的精品之作,既以民間常見的拜壽為題材,又借此展現了感人至深的母子親情。此畫面布局使觀畫者與畫面本身的距離拉得很近,仿佛我們就站在母子身后,孩子正好一轉身沖著觀者微笑。此畫的精妙之處也就在于此。整幅作品具有很強的現場感,生活氣息濃烈,情真意切,畫面與觀者之間是坦誠相見的,沒有任何的隔閡。

圖29《不倒翁》

圖30《不倒翁》局部

齊白石能畫人像,但不畫自像畫,只喜歡畫帶有自寫性質的有趣人物,譬如圖29《不倒翁》、《偷甕圖》,《教子圖》等。這些作品的共同特點,是呈現一個童心未泯的老者情狀和自我意識。那時,齊白石常遭到一些人的嘲笑,但他不愿與人直面論說是非,而采取“一譽之,一笑,人罵之,一笑”的超脫態度。他在北平藝專上課,課間總是坐在教室一角,不去教師休息室,以避人口舌之鋒;但心中不平,難免在畫中、詩中、印中有所流露。印文“流俗之所輕也”即一例。此外,這些畫作與題句,都帶著兒童般的率真,觀者感受的,以毫不掩飾、近乎幼童心態的粗率性格本身。白石老人晚年,常把自己的純真化為審美對象,他曾刻過一方印,印文是“吾狐也”,并刻邊款加以解釋:“吾生性多疑,是吾所短。”公開告訴人自己像狐貍那么狡猾,有點像孩子說“我心眼可多呢”,人們在童真面前,總是可以得到精神舒解的。

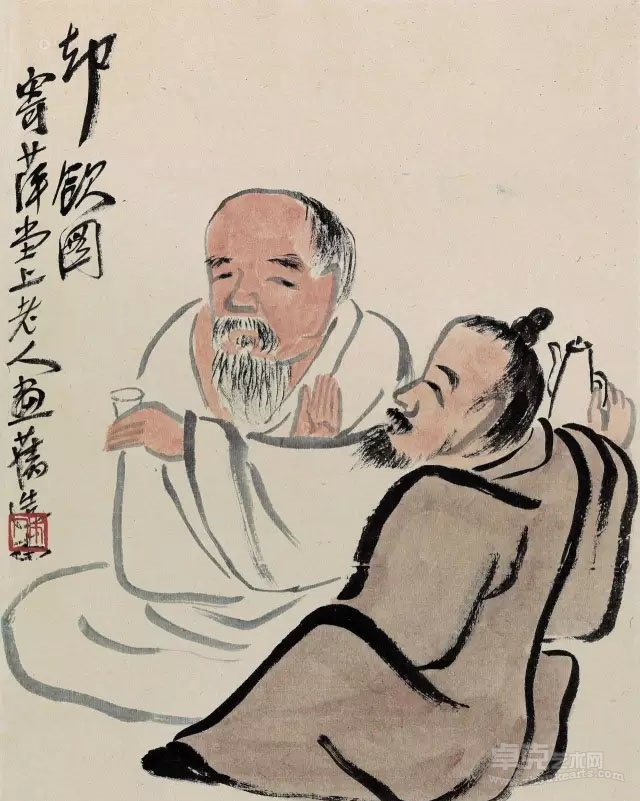

圖31《對飲圖》

圖31《對飲圖》描繪飲酒與推卻。兩位老人對飲,執壺者還要斟酒,卻飲者喝暈了,擺手示意說“唱夠了”。題曰:“卻飲者白石,勸飲者客也。”原來是他請客人唱酒,到后來竟賓主顛倒,勸飲者反被勸飲!

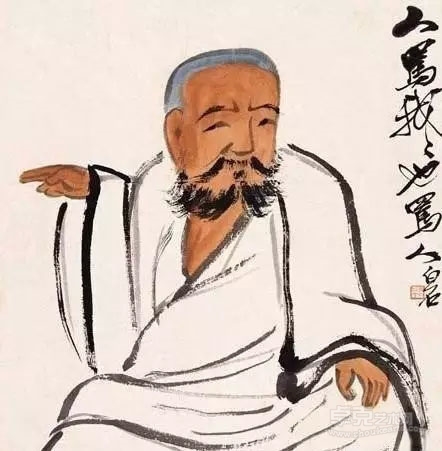

圖32《罵人圖》

圖32《人罵我我也罵人》畫一老人正面坐,一手旁指,表情或皺眉,或怨怒,或淡然有笑意。題“人罵我我也罵人”或“罵誰”。被人罵而還之以罵,本乎自衛本能,是人類關系中最普遍的現象,藝術大師也像普通人那樣坦陳“罵人”,讓人感到出乎意料的真實和痛快,構成幽默感。“人罵我我也罵人”和“人罵之,一笑”從不同方面陳述了老人的性格,“我也罵”是情感化的,“一笑”含著些理性控制,而笑著說“我也罵”,則近于智慧的超脫了。

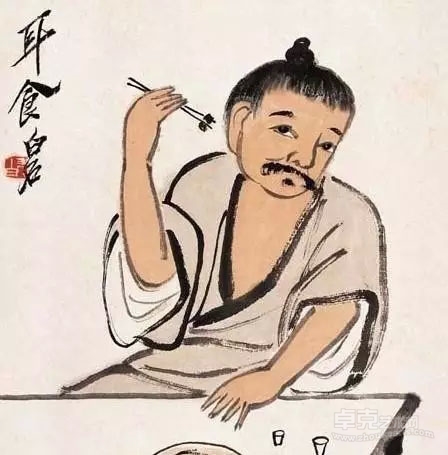

圖33《耳食圖》

圖33《耳食圖》出自一個歷史典故。《史記·六國年表記》說輕信傳聞的俗學淺識如“耳食”,“耳食”便成了盲聽盲信一類人物和行為的代稱。白石老人以此典作畫,通常都是描繪一個老人用餐,卻舉筷向耳邊送去。桌上擺著一杯、一壺、一盤,一派怡然自得的樣子。生活里做事不得要領、不著邊際的人到處都有,但此幅之著意不在諷刺,而在幽默,讓人在獲得愉快的同時有所省悟。

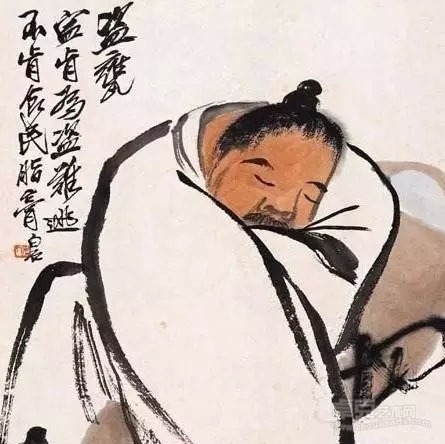

圖34《盜甕圖》

圖34《盜甕圖》,以出現在現實的市井人物為題材,并帶有一些自寫性質,表達了畫家對自己生活中一些軼事和感觸以及對現實社會真誠而直率的看法,更是作為對某種人間事物和現象的反省、嘲諷或者是個人生活的花絮、情感的抒發。從畫面看該畫造型落筆,看似隨意,實不隨意。在表現手法上,他將八大、石濤和金農的畫風融為一體,用筆減省、意趣橫生,卻不乏善良、樸素、睿智、幽默,形成了白石老人特有的稚拙純樸、凝練平和的個人風貌。

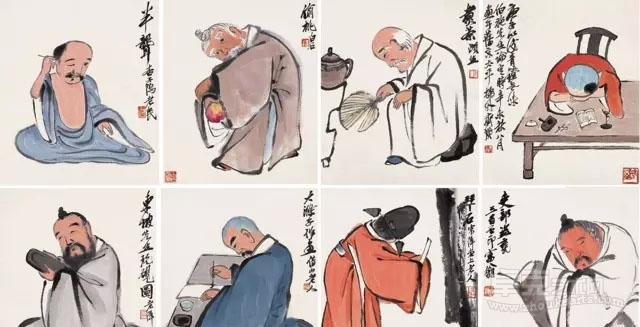

圖35 冊頁一套

“作畫妙在似與不似之間”,此乃白石老人名言。古今寫意人物畫,有能似而不求似者,有不能似也不求似者,白石老人無疑當屬前者,他不同于那種玩筆墨游戲的畫家。他畫過肖像,有寫實的功夫墊底,把握特征能力很強,又注意從生活中積累素材,因此他筆下人物總是有較多面目,神情姿態亦較豐富、鮮活。用筆隨意、不拘格法、樸拙老辣、簡約直率,略于寫形體貌卻精于傳神達意,同時幽默天真,飽含濃濃的人情味和生活意趣,這可謂是齊白石大筆寫意人物畫的基本風格。白石老人樸實謙虛、自信自強,使他的作品也體現出剛柔兼濟,工書俱佳的特色,為現代中國繪畫史創造了一個質樸清新的藝術世界,他成功地以經典筆墨意趣傳達現代中國畫的藝術精神,得益經典樣式而又善于出新,因此他的畫感動人心,向天下眾生傳達生命的智慧和生活的哲理,豈止是逗比兩字?

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號