晚明《黃山記》有引:“我輩觀山者,如看美人,顰笑不同情,坐臥徙倚不同境……”此為大自然真山真水本有的面貌,但是如何通過繪畫語言呈現給第三方,則是考驗畫家的繪畫語言組織能力的關鍵所在。故凡古今山水畫家,能言千山之不言處,善表各山之風貌奇,雖同畫一景,而意境迥異,如此才是善畫山水的畫家。因為懂得表現出山的不同意境、景致,就是反映畫家如何運用繪畫語言呈現作品不同面貌最直觀的才能。同樣也是直觀地解釋繪畫語言和作品面貌之間的關系的重要理論依據。

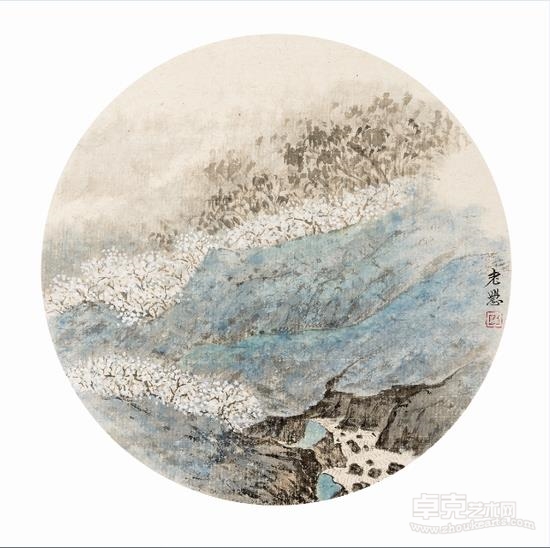

王慧生 山水1 紙本設色 42cmX42cm.

云西慧生先生,本以古雅、怡情的工筆花鳥畫見著于江西畫壇,然久負盛名之余,世人早已定型了慧生先生的創作方向,冠之以花鳥畫家之稱。卻不料時隔一年,慧生先生卻悄然出新,創作出大量的山水畫作,可謂有橫空出世之感,日后必定成一鳴驚人之妙。

慧生先生的山水新作,就其面貌而言,有諸多值得深入學習與探討的地方。

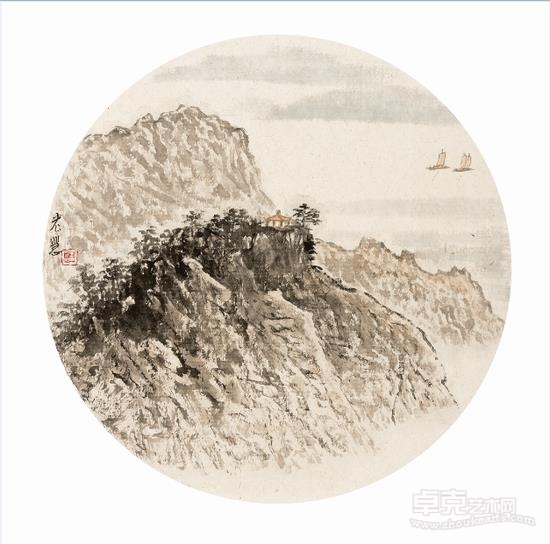

不久前,有幸于慧生先生的雅室集中欣賞了其大批新創作的山水畫作品,不僅題材豐富,且形式多樣。既有水墨又見青綠,而在創作載體形式的選擇上,卡紙、團扇、紙本也均有涉及,所涉主題包含田園風光、峽谷飛舟、登臨送目、寫生風光等更是有遍游群山之感,呈現出極其豐富的作品面貌和繪畫語言。

王慧生 山水2 紙本設色 42cmX42cm

中國畫當中,繪畫語言是作品得以形成面貌的前提條件,自然的山水之美是一種客觀存在的,但是不懂得運用繪畫語言提煉自然之美,縱使山有千般種好,而你難取其一也是不足為道的。創作不是照搬自然風光,而是用繪畫的語言進行藝術的提煉,完成二度創作。在這一點上,慧生先生新作中所運用的豐富繪畫語言和作品呈現的多樣面貌,充分折射出作為畫家的他運用繪畫語言的能力和獨特的藝術天分,著實令人欣賞。

王慧生 山水3 紙本設色 42cmX42cm

事實上,慧生先生早年就涉及過山水畫的創作,并有少量作品問世,只是作品風格尚不定性、取法用筆都相對較雜,顯然帶有強烈的嘗試性和探索性。而其新近的山水作品則不同,無論從繪畫語言還是作品的面貌看,都顯得更嚴謹,更規范,更豐富,也更系統。

首先從繪畫語言論,慧生先生的新作,有著很強烈的個人語言特色,因為有長時間工筆畫的創作積淀,在勾勒布置山水畫的構圖方面,慧生先生都明顯表現出精細、嚴謹的一面,山體的造型以及結構的把握都非常精到,無論是大氣磅礴、煙云樊籠還是顯露峭絕、含蓄嫵媚的山體,他都能通過藝術創作形成系列、統一的風格,而且在施展這些繪畫語言的過程中并未顯得瑣碎。

王慧生 山水4 紙本設色 42cmX42cm

特別值得注意的是,在這些作品中,慧生先生都緊密地使其規范在點、線、面的維度創作之中。

我們知道,作品一旦形成系列,往往都容易因為繪畫語言的再度運用而造成創作的重復甚至作品的雷同。但是很奇怪的是,在慧生先生的所有山水作品中,風格統一而不雷同,格調多變卻不雜亂,都能夠很強烈地感覺到這些作品是那樣的有序、有法、有技巧,這才是真正的繪畫語言能力。繪畫語言不是為了突顯視覺效果,更不是刻意展示技巧,它首先要求真誠、精到、優美,但更要緊的是要有畫家自己的個性,這便是慧生先生作品中最可貴之處。

王慧生 山水5 紙本設色 42cmX42cm

“作為一個畫家,在把握自己的繪畫語言時,要特別珍重自己的個性,而且必須保留這種個性,善待這種個性。通過對傳統的理解,提煉、挖掘出屬于和適合自己的語言形式。對傳統尊重而不‘順應’,有思考但更多的應該是‘反思’。這樣才能通過不斷地創作,將繪畫語言升華成屬于自己的藝術語言。”此番感慨不僅是我個人的,我相信也是先生的,這點完全可以從窺其作品可見一斑。

繪畫語言某種意義上而言,是固定的,但是施展和組織語言的過程則是具有多樣性的,這也是直接影響作品呈現面貌的唯一反應,只有語言組織不刻板,技巧施展才能更豐富、更靈活。比如同樣是運用線條,慧生先生在花鳥畫和山水畫創作二者之間就顯然做出了區分,花鳥畫運用的是細線勾描,山水畫運用的則是墨線切割。前者所為造型靈動,后者則為延伸空間與維度。繪畫的語言未變,但作品的效果顯然卻產生了豐富的面貌。

王慧生 山水6 紙本設色 42cmX42cm

就作品面貌而言,我覺得這應該是慧生先生的強項。首先對繪畫語言的熟練掌握,施展起來就顯得更得心應手,筆墨技巧自然就不會成為阻礙,那么創作方向自然就基本可以掌握在自己的筆下。雖然畫壇認為他是個花鳥畫家,但這卻并沒有局限先生創作,他骨子里的瀟灑、直率、達我的品格,本身就具備了一個胸藏丘壑的山水畫家的氣質與人格。因為他內心足夠寬廣,故而在作品面貌上所見豐富甚至驚人,便不足為奇。關鍵點在于,創作者的內心。

所以在他的這些山水作品中,既能見到表現出“咫尺之內,得見千里之遙”的平遠山水,同樣也能看到表現出“方寸之間,可辯千尋之峻”的深遠山水,無論是田園風光、秋山蕭瑟、萬壑爭流、空谷幽蘭、山路奇險,甚至許多現場寫生的創作型作品都得以見到,不僅風格具體,且系列豐富,既表達出自然的千姿百態與無窮變化,也深刻展現了一個畫家在處理自己與自然之間的情感關系。在創作形式的把握上,他不僅充分地表現了水墨的韻味,同時也考慮到審美的視覺區別,青綠山水的創作思路路子也很寬,顯然是做了深入的思考和探索,筆法老到而不陳舊,章法新穎卻不浮夸,具有很強的時代性。總體創作的格調也拿捏的很到位,既保留了傳統的語言,又彰顯了時代的語言,且始終都表現出獨特的個人風格與面貌,充分突顯了一個成熟藝術家的創作水準和藝術修養。

我所能料到的是先生能出這些山水新作,料不到的是先生作品中竟然能呈現如此豐富、新穎的面貌,可謂令人耳目一新,為之驚嘆!

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號