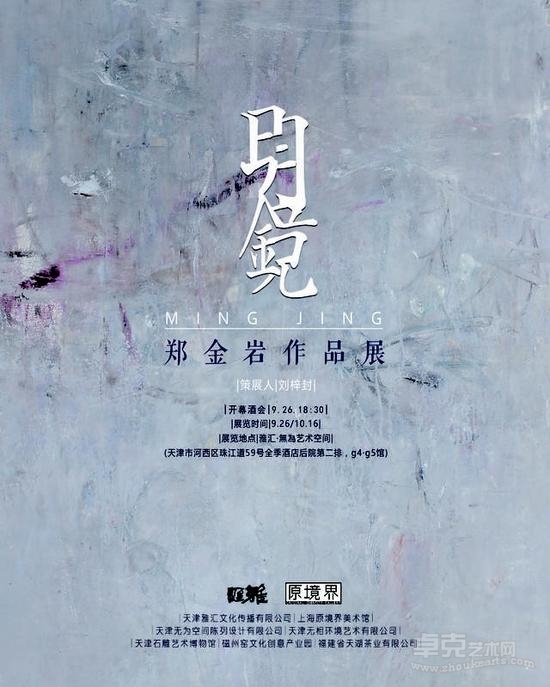

策展人: 劉梓封

展覽時間:9.26/10.16

展覽地點: 雅匯•無為藝術(shù)空間(天津市河西區(qū)珠江道59號全季酒店后院第二排,G3•G4館)

無相(天津)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計有限公司

天津無為空間陳列設(shè)計有限公司

天津雅匯文化傳播有限公司

前言:時代的角落

文|劉梓封

常聽人說:“崖山之后無中國,明亡之后無華夏”,今天的“文化人”似乎更傾心于這樣的論調(diào)。當付之于情懷,照襯著眼前的自己時,總能覺出幾分道理。這至少能證明,在我們面對“精神高度”之時仍存有敬畏之心與自卑之感。因此我們寧愿以這樣一種自慚形穢的方式為內(nèi)心中所疑惑的現(xiàn)實世界以及虛空的精神世界找個借口。

嚴謹?shù)臍v史學家們更情愿為事實找借口。在真實歷史與大是大非面前,他們投之的不再是情懷,更多的是探尋線索構(gòu)建邏輯的理性。但認知與史實之間總會存在差距,英雄主義所放射出的力量往往可以超越自我意志,而意欲探尋的真相,或許已被淹沒在這樣的基調(diào)當中。其實一切不過是歷史沉浮中的一瞬,若以意識形態(tài)分左右,便難免偏頗。清初劇作家孔尚任在《桃花扇·孤吟》的唱詞中寫到:“當年真如戲,今日戲如真”。是呵,人生若戲,他所要呈現(xiàn)的亦不過是歷史的角落里那最真實的一面。神不參與這場“如戲如真”的華麗演出。歷史中清晰兀立的每一個人物都不是神,唯可見的只是精神光芒瞬間綻放,一旦將他們頭頂上的光環(huán)卸掉,其實不過是個有血有肉的人而已。

藝術(shù)家進行歷史題材的藝術(shù)創(chuàng)作時,總會陷入這樣一種表達誤區(qū)。人物形象符號被放大,精神化符號也同時被放大,以至于超越了現(xiàn)實,卻還硬要往真實上去靠。被膜拜的歷史必然會缺失細節(jié),刻意修改、舍棄片段、放大局部,在輿論導(dǎo)向與自我認知之間臆造出那個可作符號又近乎于神的化身。就這樣,口口聲聲的謳歌反倒成了碎碎念的故事,要么神性附體,要么只徒存了人的皮囊。

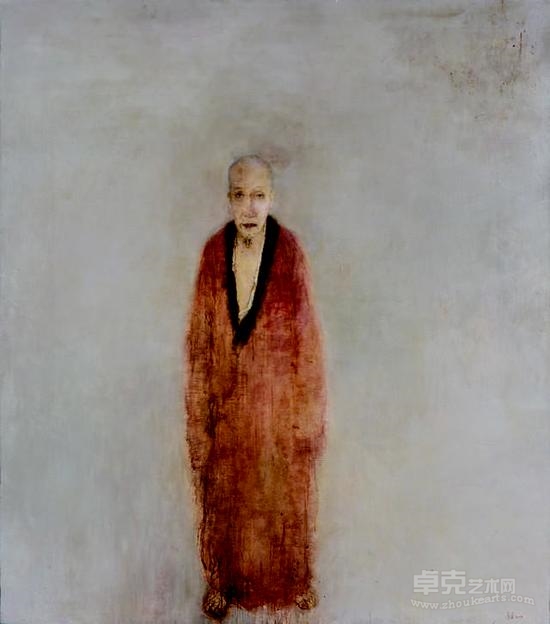

見過鄭金巖先生的畫作,發(fā)現(xiàn)他作品的與眾不同。他在對歷史題材人物形象的處理上,既沒有選擇去謳歌,又不做多余的場景敘事,而是以一種人物傳記的形式在敘說一個真實的人存在于歷史背景中的本來位置。一系列飽經(jīng)風霜的歷史人物就這樣在他的筆下被創(chuàng)作出來,沒有偉岸的身軀,沒有傲睨萬物的眼神,甚至沒有存留于背景中的僅屬于他們的符號化標簽。他們模糊了形象,立在荒渺孤寂的場景之中,令你開始心生疑惑,他們究竟是誰?只有當你對作品背景加以釋讀后,才恍然間確知他們的本來身份。

鄭金巖先生以晚明時期某一階層(文人階層)的精神情感狀態(tài)為主線,建構(gòu)出了屬于這個時代的他們的表情。在以往的任何作品中,我們似乎都并未關(guān)切過這種表情的存在,更多的是將視角放在鐵骨錚錚的民族氣節(jié)以及“沖冠一怒為紅顏”的兒女情長之上。而頹敗的王朝,傾覆的家族以及落寞的群體,當他們以一個為著生存而苦命掙扎的個體形象出現(xiàn)時,那情緒與情感復(fù)雜交織過的表情,往往更具觸動心靈的震撼力。但“四僧”的文人式隱遁與崇禎帝的慷慨赴悲歌確實過顯傾頹,總還是不及“揚州十日”、“嘉定三屠”中奮死抵抗外敵的義士們那般壯懷激烈,所以當藝術(shù)表現(xiàn)的重心放到民族情感與人文情懷上時,大多數(shù)藝術(shù)家更愿意去選擇后者。

對“四僧”形象的再現(xiàn)與表達是鄭金巖先生創(chuàng)作這一系列作品的初衷。初始的題材選擇主要在于對“形象意義”所進行的再創(chuàng)作,源于對傳統(tǒng)中國畫的感受與認知,繼而以期架構(gòu)人物符號、中國傳統(tǒng)繪畫精神與油畫表現(xiàn)之間的有效關(guān)聯(lián),因此更加強調(diào)于藝術(shù)表現(xiàn)上的融合。在他的早期同題材系列作品中,都帶有這樣的明顯特征。隨著創(chuàng)作的深入,原本求于符號化的人物形象已然不能夠表達其更深層次的藝術(shù)思考,對歷史意義與人文價值的再次審讀,促使他向追求“文化意義”的朝向上更進了一步。去掉英雄主義色彩,拋開他們身上的光環(huán),去除多余的背景設(shè)置與內(nèi)容,甚至舍棄掉他們在歷史中所應(yīng)承負著的文化屬性,讓他們重又回歸到了人的本位之上。

這該是顯而易見地矛盾。一般意義上看,藝術(shù)精英們創(chuàng)造杰出的藝術(shù)作品,那背后的人至少應(yīng)該帶著些許文人氣質(zhì)與藝術(shù)靈性,豈能是這般佝僂著身軀、亂頭粗服,垂垂老矣的病態(tài)體貌?而所謂的“晚明”主題,又并非完全落在確切的時間節(jié)點之上,其中大部分形象所出現(xiàn)的時代甚至已到“明亡”之后的幾十年。但恰恰是這樣的視角與模糊的時間概念,反而引導(dǎo)我們進入深一層次地思考與探究。以“四僧”為形象基礎(chǔ)的文人群體不正是代表了這樣一個時代背景下弱勢文人面對政治變局后的真實寫照嗎?“大明王朝”的土崩瓦解與個體意志的坍塌不正是一個生命個體成就精神高度的反照嗎?“晚明”這一時間性主題正是這種狀態(tài)下的時代征象。這才是生命軌跡與時間線索之間所呈現(xiàn)出來的客觀真實,同時也是探求這些文人背后所承載的“文化意義”的關(guān)鍵所在。

思想境界的偉大不一定要靠形象的偉岸去表達。同理,具體的人物形象也不一定要靠具象寫實的手法去加以表現(xiàn)。在整體構(gòu)成上,鄭金巖先生并未強求寫實,而是以一種近于中國畫意向表達的形式建構(gòu)人物的形象,強化于人物面部表情的處理,強化于形態(tài),而又盡可能弱化細節(jié)。略顯碎亂的筆觸,但有著結(jié)構(gòu)嚴謹?shù)脑煨停徽w暖灰的色調(diào),更加映襯出血肉之軀的真實與脆弱。那復(fù)雜表情交織的臉上,充滿著各種情緒,孤寂、漠然、惶恐,堅韌……該放下的都放下了,唯不見悲傷。

這是鄭金巖先生對于客觀真實進行追索后的識見性解讀,是以微觀的視角針對單獨個體的生命狀態(tài)所給出的最恰當表述。由此,當一系列人物形象聚結(jié)在一起,從微觀處所看到的反倒是一個宏大的主題闡釋:精神世界的宏大與人性自身的渺小之間并沒有距離。因此,當這樣的真實同樣照進我們的現(xiàn)實世界,當我們以這樣的心境去照映過往的歷史,當我們站在一個中間的立場去審視這個世界,那自慚形穢的借口與說辭也便真的沒了意義。

清湘石濤 200cm×130cm 2015

幽弦 163×83cm 2005

八大山人在荷園 220×160cm 2013、

荷塘 79×63cm

夢里江山-八大山人 210×183

八大山人 200×100cm 2015

髡殘 219×160cm 2013

漸江 210×153cm 2013

晚明系列–無題之六 206cm×125cm 2016、

晚明系列–無題之三 180cm×140cm 2015

徐渭像 120cm×80cm 2016

青藤

公元一九七六年九月九日 260cm×160cm 2016

公元1936 69cm×66cm 2016

藝術(shù)家簡介

鄭金巖,1963年生于天津。

1988年畢業(yè)于天津美院,獲學士學位,留校任教。

1996年畢業(yè)于中央美術(shù)學院第八屆油畫研修班。

天津美術(shù)學院教授,碩士研究生導(dǎo)師,

造型藝術(shù)學院副院長。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號