在中國陶瓷史中,康熙朝的瓷器燒造是享有盛譽的一個朝代。不僅其青花的分水法著色能分出多至七八個層次,成為歷朝青花分色之首,代表著青花瓷的最高水平;在彩釉瓷的燒造上,其品種之多,燒造成就之高,也為歷朝所不及。如何甄別康熙朝與其他朝代瓷器的不同,本文將簡單介紹一些鑒識要領。

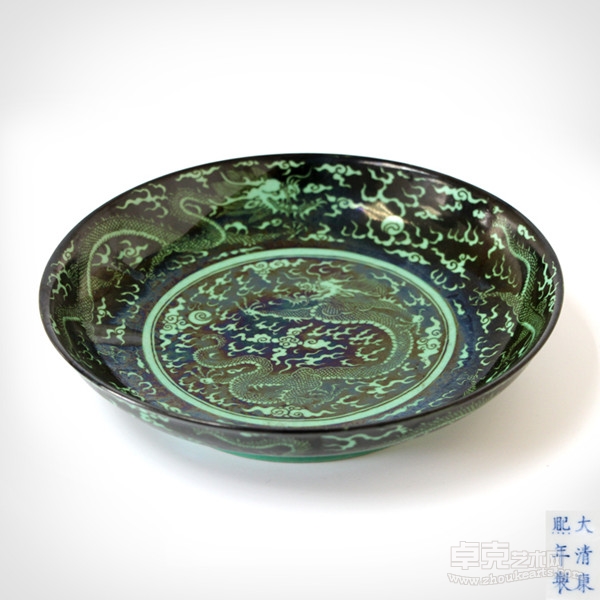

一、造型特征:康熙時期瓷器造型古拙、凝重而質樸。此時,盡管胎土精細,瓷質堅密,但在明末器型敦厚的遺習影響下,早期的胎體,仍未能擺脫前朝胎體厚重的特征。這在康熙前期尤為突出。至中晚期胎體彩逐漸變薄,但又有別于雍正時期的輕薄娟秀。從現在傳世的官、民窯瓷器中可以看出,康熙瓷器大部分都燒制的很精細,這首先應該歸功于胎體的精良和制坯成型技術的純熟。如圖中墨地綠釉云龍紋盤,即是康熙時期典型造型。

二、圖案紋飾特征:康熙瓷器的裝飾,有繪、印、刻、畫、堆貼、鏤雕、瓷塑等工藝。青花和五彩的繪畫,內容豐富,題材廣泛,涉及社會生活的各個方面。早期的紋飾風格仍留有順治繪畫的遺風,豪放粗狂和精細工麗的并存,在康熙一朝中表現出其獨特的個性。早期厚胎的瓶類或盤碗,仍以平涂手法繪畫,圖案板滯。中期的瓷器繪畫深受明末清初畫家董其昌、陳洪綬、華喦及四王等人的影響,衡圓舒展,意境深遠,同時由于青花呈色完美及新創材料的豐富,使得瓷畫臻于完美的境界,中、晚期出現的粉彩、琺瑯彩裝飾,更為繁多的圖案增色不少。圖中墨地綠釉云龍紋盤的圖案紋飾繪畫相當精美,龍紋栩栩如生。

三、胎體特征:此時的胎土,淘煉的極為純凈細膩,如同糯米粉一般細白,又由于制坯的技術的精密分工和燒成溫度的適宜,使得康熙瓷器的胎體具有堅致細密的時代特色,較之明代及后世各朝的胎質更為細潤。大器及一般琢器,胎體均較厚重,仍采用分段銜接,但修胎工藝細致,接痕處平滑規整,不像明代那樣明顯到可用肉眼看出。

四、釉面特征:釉料配置純凈,釉面和胎體緊密地結合為一體。無論白釉、粉白釉或翠亮青釉面,都在細膩似玉的胎體上顯示出足夠的硬度,并有光亮感。器口施加含粉的白釉,為康熙瓷的普遍現象,有的器足亦然;而筆筒、花觚類口沿一線粉白釉,則往往給人以厚唇凸起或出邊之感,此種工藝方法,宴席至雍正時期。

五、器款識特征:款識主要是青花雙圈楷書“大清康熙年制”六字款。字體端莊工整,雄健有力,字與字之間距離比較大。康熙早期無款居多,康熙二十一年之后均有落款。仿明代款有:“大明永樂年制”、“大明宣德年制”、“大明成化年制”、“大明嘉靖年制”、“大明隆慶年制”、“大明萬歷年制”,多是楷書。民窯青花多數不書年號款,往往寫堂名款,又稱齋堂款。

此器造型古樸典雅,胎體精細,釉色純正,色澤鮮亮,盤里外都繪有云龍紋,龍紋呈“弓”字形,軀體修長,動感十足,給人一種叱咤風云的威武氣魄,龍鱗采用勾描的方法,極具立體感,云飾呈“壬”字形,粗壯結實,整體畫面唯美精致,造工精湛,將康熙時期云龍紋的描繪風格發揮得淋漓盡致,存世少有,是不可多得的器中佳品。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號