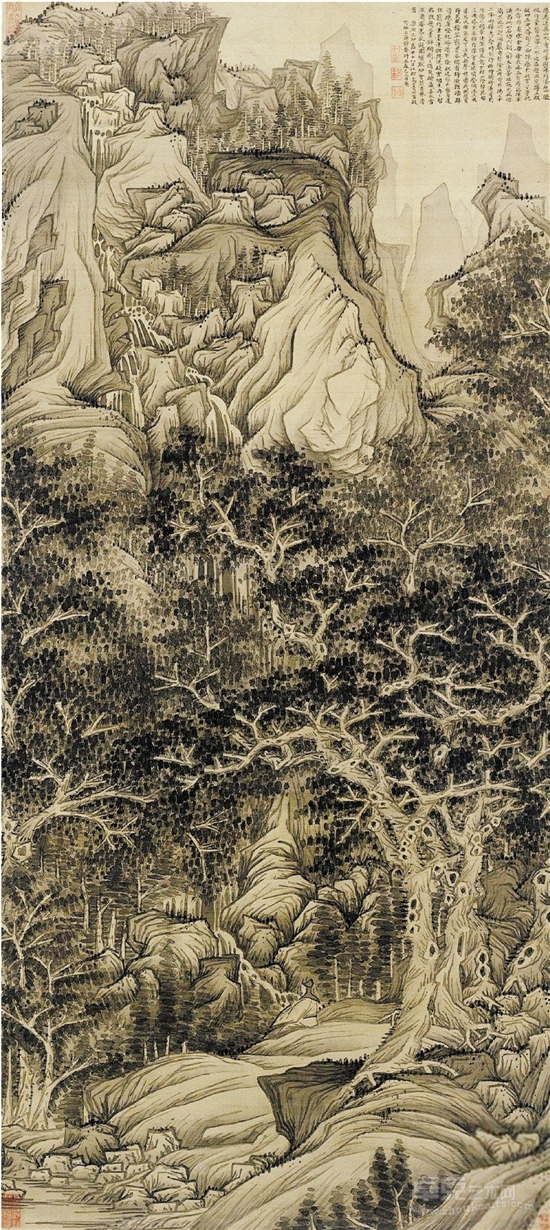

明 陳洪綬 五泄山圖軸 克利夫蘭美術館

陳洪綬《五泄山》圖軸,是其早期作品,現藏于美國克利夫蘭美術館。據高居翰推論,《五泄山》“很可能是他(老蓮)20至30歲期間之作。”高居翰這一推論有據可依。五泄山位于陳洪綬(老蓮)故里諸暨,離其出身地諸暨楓橋長道地約50公里左右。“山峻而有五級,飛瀑直下,也有五級,故名五泄。”

是在明朝天啟初年,時陳洪綬與周亮工相識,一起數度交游五泄山。黃涌泉《陳洪綬年譜》將此載入明天啟四年,這一年老蓮27歲:“此頃,周亮工以父官諸暨,省親居主簿廳。與先生(老蓮)數游五泄山,遂以筆墨定交……先生有‘五泄山圖’。”陳洪綬(老蓮)畫《五泄山》應在此間。

亂石峰涌,充滿著全圖,有著強烈的壓迫感覺,還有樹,茂密成亂狀,高大的枝節,遮蔽著山體,自然還有水,潺潺地流著,穿越著亂石,線路自然也是亂的,而且是瘦的,一直流到山下,水才變得平闊而顯得豐腴起來。構劃的是錯綜復雜的畫面,畫家是想在這樣一種形態中,通過光影的明暗變化,曲折的線條走向,表達對五泄山水的獨特理解。

畫家的名款藏匿于畫中,“小而不顯,位于右邊山脊的葉叢中。”畫面右上方頂端,有藏家高士奇的題識,對于五泄山景致,寫得氣度十足:“山水奇峭,峰巒球列……五潭之水,泛濫懸流,宛轉五級,故曰五泄。洞巖奇于陰,五泄奇于陽……七十二峰兩壁夾一壑,時明時幽,時曠時逼,奇于陰陽之間,章候(老蓮)深得其意。”稱得上晚明小品佳構。

對此,高居翰評價:“此一畫作絕不單純只是陳洪綬抒發自己對五泄山的直接感受而已,當他想要傳達其充沛有力的高聳山峰,以及歪扭變形的山脊。顯著而不間斷的點狀葉脈,據滿了畫面布局的中央地帶,以富有變化的黑色營造深度感,其間并交織著留白的樹枝,由于有此景從中作梗,使得下方低吟的人物, 連同其身后活力十足的背景,無法與人物上方若隱若現的山腰及瀑布,連成一氣。”

高居翰“作梗”一說,使陳洪綬及其《五泄山》非同凡響。高居翰對《五泄山》軸評價極高,以為是“他(老蓮)所有山水作品中最杰出的一幅。”

陳洪綬創作于1640年的《樹下彈琴》一幅,可以與高居翰的“作梗”說相呼應。都是扭曲的,還是“嚴厲的扭曲”,樹枝樹桿還有樹葉,還有飄動在空中的云朵,樹間的山石等等。整個畫面幾乎都是扭曲的。“從而造就了一種有別于原來時代的情感距離。”(高居翰語)

樹枝是斷裂的,錯位,自然是老樹,樹瘤碩大,像是一只只眼睛在看著紅塵世間。都被樹占據了,落葉紛飛,撫琴者倒是安詳的,樹后的位置是畫家刻意安排的,似乎可見有悠揚的琴聲在樹間盤旋流竄,竄進繚繞的云彩中間。《樹下彈琴》一幅,象征意味顯而易見,被高居翰所破解:“代表命運多舛的樹瘤,或是暗示著年代老去的落葉,注入一點荒謬的趣味。”

明萬歷47年,即公元1619年,陳洪綬在所畫的冊頁中,有靜物一幅,透明的絲質團扇,扇面上繪有菊花,一只蝴蝶棲息在扇面邊緣,半只蝴蝶在扇面底下,似有菊花相疊,此冊頁由翁萬戈收藏。很簡單的一幅,而高居翰卻是讀出了別義:“畫家在描寫這一部分時,則是運用朦朧的黑色。另外,蝴蝶本身也有一部分稍稍與扇面所畫的菊花重疊在一起,與花卉引蝶的畫題(陳洪綬后來也曾多次描繪)甚為相像,因此,使得我們在解讀畫面時,誤以為這就是一幅以花卉引蝶為題的扇面畫。但是,隨后我們就會發現,在畫家的詭計巧思之下,蝴蝶與菊花其實分屬不同畫面,而畫家在這畫面落款時,也取其曖昧之感。原本我們以為這是一幅簡單而傳統的畫作,結果卻是發現,陳洪綬乃是以一種樸實無華的曲調,很復雜地玩弄著真實與再現的主題。”

更早期的作品,是在明萬歷44年,即公元1616年。時,陳洪綬隨蕭山來風季先生研讀《楚辭》,心有所動,繪《九歌人物十一幅》并《屈子行吟圖》一幅。對此,陳洪綬在“題來風季離騷序”中有記,收《寶倫堂集》卷一:“丙辰,洪綬與來風季學《騷》于松石居。高梧寒水,積雪霜風,擬李長吉體,為長短歌行,燒燈相詠。風季輒取琴作激作楚聲,每相視,四目瑩瑩然,耳畔有寥天孤鶴之感,便戲為此圖,兩日便就。嗚呼!時洪綬年十九,風季未四十,以為文章事業前途于邁,豈知風季羈魂未招,洪綬破壁夜泣,天不可回。”陳洪綬兩日而就的《屈子行吟圖》,用的也是白描繪法,線條細膩,簡潔到了極致,策杖行吟的樣子,頗具象征意味。高居翰以為:“陳洪綬將場景簡化為一處簡單的土坡、幾塊巖石以及幾處矮樹叢;另外,人物也同樣以節制且相當緊密的白描技法勾勒,使得題材和畫像本身,都傳達出了一種內向的感受。”

同樣畫于19歲時的《九歌人物十一幅》,其中有“湘夫人”一幅,更具白描手法,并與詩境完美結合。高居翰在研讀“湘夫人”一幅后,深感吃驚。有這樣的評述:“人物纖細而輕盈,至于飄飄然的緞帶及珠串則是用來增強其體態。女神背對我們,這是陳洪綬慣用的表現手法。此一姿態暗示著內向,或是不愿意理會觀者的注意和感受。”完全是處于一種靜默的狀態,沉浸并融化于自己的內心世界。高居翰眼光是獨到的:“陳洪綬所畫的人物,一般都陶醉在自己私人的情事之中,也因此,當他有人物偶爾直接看向畫面以外的世界時,整幅畫作的效果不免就顯得特別令人吃驚。”

進入中年以后,陳洪綬經歷了人生失落與跌宕,內心的酸楚與矛盾沖突,在畫作中有了較為充分的表現,表現手法是從容的。創作于明崇禎八年,即公元1635年的《喬松仙壽圖》,很能說明畫家其時內心的變化脈絡。畫中兩個人物,站在高大的松樹下面,一位是畫家本人(以蓮子自謂),一位是畫家的侄子伯翰。看上去畫家像是出行的文士,侄子到像是隨從書僮。這樣的構圖與畫題顯得有些相離。陳洪綬在畫作的右上方有題識,是這樣寫的:“蓮子與翰侄,燕游于終日,春醉桃花艷,秋看芙蓉色,夏躓深松處,暮冬詠雪白。事事每相干,略翻書數則,神心倍覺安,清潭寫松石,吾言微合道,三餐豈愧食。洪綬自識。”寫的也是歸隱山林、迷醉自然的閑適心情,其中也蘊含了燕游意味。

高居翰在讀了《喬松仙壽圖》后,以為畫面與主題發生了強烈的背離,首先是人物的面部表情,顯得緊張并略現不安,還有眼神,也是警惕著的,提防著的,似在注視自己感到厭惡的世態物事。還有人物的背景,粗糙而僵硬。對此,高居翰是這樣論述的:“以陳洪綬的描繪方式而言,他有山水太過于荒涼僵硬,實在難以傳達安逸的意涵;而且,他畫中的空間與遠近透視,也過度扭曲變形——舉例而言,位于樹木右側的地平面,要比左側高出許多,暗示著畫面左右兩邊的視角,有著顯著的落差。不但如此,陳洪綬的自畫像,似乎顯得悶悶不樂,也不自在,一點也沒有陶醉在山林野逸的典型之狀。”接著寫道:“陳洪綬自畫像的臉部與身姿,以及他與其侄所身處的山水背景,卻都與上述的主題相違背。延伸在人物背后的巖群不但極突兀,而且完全違反自然。所有這些造型,看起來都極不舒服,彰顯這些造型的不真實感,將他自己與其侄纏繞在腐朽傳統的礫屑之中。”其實,畫家在構圖與表現手法中體現了復雜的心態與亂世情緒,具有明顯的隱喻意味。

明清易代后,陳洪綬避亂秦望山脈深處的云門寺、薄塢一帶,改號悔遲、悔僧,亦號云門僧。這一時期的陳洪綬,身陷離亂之苦,內心更是經受著國破家難的煎熬。《陶淵明歸去來兮圖》卷是陳洪綬晚年的重要作品之一。創作于明永歷五年,即清順治七年,即公元1650年。時陳洪綬53歲。這一年的六月夏日,故友周亮工在杭州西子湖畔索畫于陳洪綬,時陳洪綬客居杭州定香橋畔的一位叫林仲青的朋友家。黃涌泉在《陳洪綬年譜》中有這樣的記載:“先生(老蓮)在林仲青家,倩蕭數青整理筆墨,為周亮工作‘歸去來圖卷’于定香橋畔。”一下子竟畫了四十二幅。《陶淵明歸去來兮圖》長卷為四十二幅中之一。時,周亮工出任福建布政史,是第一批為滿清政權服務的漢人之一。陳洪綬擇此畫題,似有良苦用心的。

通過陳洪綬筆下的這些陶淵明形象,高居翰以為:“我們也許可以揣測,陳洪綬以反諷的手法來處理這些人物,其所質疑的對象,并非這些理想的正當性,而是在畫家自己的時代里,想要達到這些理想,是否有其可能性。”畫家歸隱山林、脫離官場的主題,在此是有顯著意味的:“擺脫官場羈絆的主題,一再地在卷中重復出現,這使人更加相信,陳洪綬有意以此卷,勸誡周亮工從官場中引退。”

在對中國晚明繪畫史研究中,高居翰對諸暨陳洪綬似乎情有獨鐘,在其專門著述中,辟有專章或獨立篇幅論述陳洪綬,對陳洪綬評價甚高。高居翰以為:“陳洪綬是晚明最偉大的人物畫家。”“他是中國最輝煌的大畫家之一,當然也是繼李公麟之后,最偉大的人物畫家。”高居翰往往喜歡將陳洪綬與董其昌相提并論,有這樣的評述:“他們二人(陳洪綬、董其昌)最深遠的影響,并非顯現在那些擷取了他們風格的畫家身上,而是清代那些獨創主義繪畫大家。對于這些獨創主義大家而言,董其昌和陳洪綬為他們開啟了新的表現模式,以及處理傳統包袱的新法門。”這樣的評述,應該說是較為客觀的。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號